沁河,出太行沁龙峡处,谓之“河口”,之后蜿蜒流淌,出济源入沁阳,在武陟归入黄河,成为母亲河最重要的一条支流。

从河口,逆流而上,曾被济源人称作“里河”。河道内有“唬魂潭”“谢庄”“河东”“张庄”“圪了滩”“东滩”“大坡”“瓮口”“紫柏滩”等村庄。山里,峭壁林立,乱石飞溅,出行不易,但勤劳朴实的山里人,怡然自得地在峡谷中开垦土地,点豆种瓜,生生不息地过活。

20世纪80年代末期,里河里的小姑娘初出大山,惊叹道:“你们这里的天真大啊!路真平呀!”只是因为她从小看的是山里的“一线天”,走的是石子路、软吊桥。不通公交,骑自行车艰难出行也仅仅是年轻人干的事,有些老人家一辈子没有走出过那条河道,没有见过城市的霓虹。

沁河,哺育着里河人,也造福全济源人民。早在二十世纪六十年代中期,经过多方论证,在里河紫柏滩修建“渠首入水闸”,斧凿锤打,绕山修渠,举全县之力,修建了一条人工天河,于七十年代初期引沁入蟒,灌溉良田,与天斗旱情。继之,孟县人民也全员出动,修渠入济“三黄沟”,与济源二次修筑延长的沁河渠相接,引水入焦作孟县,引水入洛阳市吉利区。至1977年,一条总干长120公里的沁河大渠,出渠首,过克井,途经思礼、承留等乡,进入轵城、坡头境内,最后到孟县槐树口,衍生干区31条,支渠138条,造福15个乡镇355个行政村,可灌溉面积达40万亩。以“蟒河”“新愚公”“东方红”“红旗”等命名的8座渡槽把沁水引出太行南麓、王屋东峰,跨越沟河215条,穿行320处山洞,欢歌流淌。引沁渠,又称愚公渠,是父辈用血汗和生命铸造的愚公精神,也是“人民,只有人民,才是创造世界历史的动力”那个时代的强音重符。

2008年,为了完善黄河下游防洪工程体系,为了提升沁河下游防洪标准和保证南水北调中线工程安全等因素,论证修建了“河口村水库”。2017年,一座高达百余米的水库大坝,在沁河峡谷口龙盘虎踞,新时代的丰碑,傲然屹立。沁河,在水库文化的熏陶下,愈来愈厚重,愈来愈俊朗。

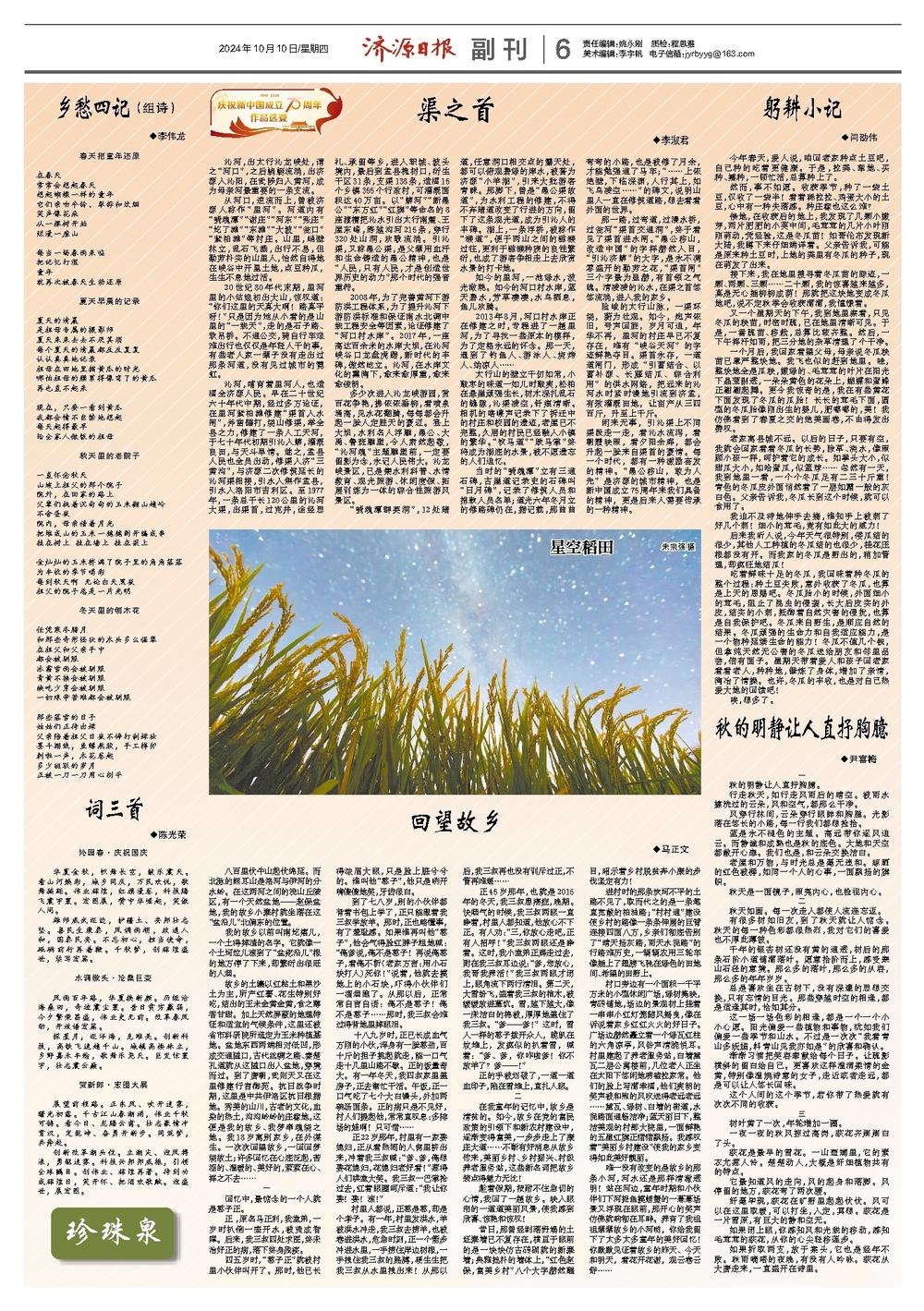

多少次进入沁龙峡游园,赏百花争艳,拂依依垂柳,看喷泉涌高,见水花翻腾,每每都会升起一股人定胜天的豪迈。登上大坝,水利名人浮雕,愚公、大禹、鲁班雕塑,令人肃然起敬,“沁河魂”主题雕塑前,一定要留影为念,永记人民伟大。沁龙峡景区,已是集水利科普、水情教育、观光旅游、休闲度假、拓展训练为一体的综合性旅游风景区。

“唬魂潭群英洞”,12处暗道,任意洞口相交点的露天处,都可以俯观碧绿的库水,被誉为济源“小羊湖”,引来大批游客青睐。那脚下,曾是“愚公渠故道”,为水利工程的修建,不得不弃暗道改变了行进的方向,留下了这条观光道,成为引沁人的丰碑。湖上,一条浮桥,被称作“猴道”,便于两山之间的猕猴过往,更利于猕猴种族的良性繁衍,也成了游客争相走上去欣赏水景的打卡地。

如今的里河,一池绿水,波光潋滟。如今的河口村水库,蓝天碧水,芳草凄凄,水鸟栖息,鱼儿欢腾。

2013年8月,河口村水库正在修建之时,专程进了一趟里河,为了寻找一些原本的模样,为了定格永远的怀念。那一天,遇到了钓鱼人、游泳人、烧烤人、纳凉人……

太行山的壁立千仞如常,小酸枣的味道一如儿时酸爽,松柏在悬崖顽强生长,树木深扎乱石的缝隙,沁渠凌空,钎痕清晰。相机的喀嚓声记录下了拆迁中的村庄和校园的遗迹,老屋已不完整,久居的村民已经融入小镇的繁华。“饮马道”“跌马掌”终将成为湖底的水景,被不愿遗忘的人们追忆。

当时的“唬魂潭”立有三通石碑,古崖道记录史的石碑叫“日月碑”,记录了修筑人员和捐款人员名单;道光六年冬月立的修路碑仍在,据记载,那曲曲弯弯的小路,也是被修了月余,才能勉强通了马车;“……上依绝壁,下临深渊,人行其上,如飞鸟凌空……”的碑文,说明山里人一直在修筑道路,想去看看外面的世界。

那一路,过弯道,过漫水桥,过瓮河“渠首交通洞”,终于看见了渠首进水闸。“愚公移山,改造中国”的字样赫然入目,“引沁济蟒”的大字,是永不凋零盛开的勤劳之花,“渠首闸”三个字最为显赫,有首领之气魄。清凌凌的沁水,在渠之首悠悠流淌,进入我的家乡。

险峻的太行山脉,一渠环绕,蔚为壮观。如今,炮声依旧,号声回旋,岁月可追,年华不再,里河的村庄早已不复存在,唯有“峡谷天河”的字迹鲜艳夺目。渠首永存,一道道闸门,形成“引蓄结合、以蓄补源、长藤结瓜、综合利用”的供水网络,把远来的沁河水时紧时慢地引流到济孟,有效灌溉田地,让亩产从三四百斤,升至上千斤。

闲来无事,引沁渠上不同渠段走一走,看沁水流泻,看朝霞映照,看夕阳余晖,都会升起一股来自渠首的豪情。每一个时代,都有一种激励奋发的精神。“愚公移山,敢为人先”是济源的城市精神,也是新中国成立75周年来我们具备的精神,更是后来人需要传承的一种精神。