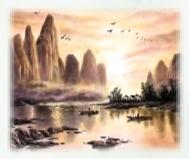

在城市里住得久了,渐渐地适应了车水马龙、都市霓虹的生活,但在内心深处,总有一种原始的渴望,如对静谧的向往、对乡村的憧憬、对山水的钟情、对花木的热爱,等等。特别是到了傍晚,看着熙来攘往的车流、人流,心里竟然生起了一丝惆怅。当目光与坠落西边的夕阳相对时,心里忽然又涌起一阵温暖与安详。夕阳,不管是城市里的还是山村里的,好像都是一样的,并没有明显的不同之处。然而,对我这样离开农村老家20余年的“漂泊族”而言,山村里的夕阳却更有韵味。

唐代著名现实主义诗人白居易在诗作《县西郊秋寄赠马造》中写道:“紫阁峰西清渭东,野烟深处夕阳中。”诗中,作者表明其钟爱“野烟深处”的夕阳。在山村里,特别是到了傍晚,随处可见冉冉升起的烟火,一个个高低不一的烟囱里,不断喷涌出充满着草木灰味儿的炊烟。这样的烟火,只有在山村里才显得与众不同;这样的烟火,在夕阳西下时,如同一幅绝美的画卷,见证着“柴米油盐酱醋茶”的山村生活。炊烟让夕阳更有情调,夕阳让炊烟更有内蕴。

在古代的文人雅士眼里,夕阳常常是凄凉、悲怆、伤感、忧愁等的代名词。他们用夕阳来寄托自己的愁思、抒写内心的惆怅。如唐代诗人李商隐在《登乐游原》一诗中写道:“夕阳无限好,只是近黄昏。”他用黄昏的夕阳,来自喻身处环境的悲凉。宋代大文豪范仲淹在《苏幕遮·碧云天》一词中写道:“山映斜阳天接水,芳草无情,更在斜阳外。”他用夕阳来感慨岁月无情,世态炎凉。元代词人马致远在《天净沙·秋思》一词中写道:“夕阳西下,断肠人在天涯。”通过西下的夕阳,来倾诉自己的颠沛流离。尽管古代的诗词大咖们这样吟咏夕阳,将其视为落寞、无奈的化身,但对我而言,夕阳却并不拘于此。它还代表着宁静、祥和、宽容、自在、放下、安然。

行走在山村的小路上,沐浴着百草的清香,聆听着枝头鸟儿清脆的鸣叫声,恍若置身于桃源深处,纵有万千烦恼、百般愁思,早已全部放下、彻底放下。乡间的小路,阡陌交织、蜿蜒曲折,一边连接着一条条田埂、一个个地头,一边纵横捭阖、通向远方。沿着山村的小路,走到后山顶上,俯视山下的村庄,如同繁星点点,星罗棋布,美不胜收。在山顶上观西落的太阳,尽情欣赏一片夕阳红,顿觉身心清逸,无比舒爽与惬意。这时的夕阳,是充满温情的,是充满慈爱的,是充满恬静的,是充满大度的。它是爱的化身,是美的代言!

小时候,经常跟爷爷一起到山上拾枯树枝、树皮、松果等,回去当柴烧。很多次,我们都是吃完午饭后上山,到傍晚才下山。行走在山林之间,看到夕阳红彤彤的,宛如一个超级大的红苹果,心里就开心得不得了。爷爷总是看着夕阳说:“孙儿啊,你是早晨的太阳,爷爷就是现在的夕阳,不中用了。”我总是连忙回应说:“爷爷才不老呢,爷爷是家里的顶梁柱,这可是奶奶一直说道的。”每每听到我这样的回答,爷爷总是哈哈大笑,心情乐开了花。

一晃多年过去了,爷爷奶奶早已作古,我的父母也熬成了慈祥的老人。每次带着儿子回老家,父亲都会带着他去后山上转一转。儿子回来后就激动地对我说:“我跟爷爷上山去看夕阳了,爷爷说他是夕阳呢!”我笑着说:“你爷爷虽然说他是夕阳,但是他依然在发热啊,最美夕阳红呢!”儿子连连点头称是,迫不及待地把我说的一番话转达给他爷爷,惹得他爷爷笑得合不拢嘴。唐朝著名文学家刘禹锡在《酬乐天咏老见示》一诗中写道:“莫道桑榆晚,为霞尚满天。”即是说,不要觉得太阳到达桑榆之间已近傍晚,它的霞光和余晖,仍然可以映红满天。“长江后浪推前浪,一代新人换旧人”,人总是会老的,一个人到老时散发出的光彩,就如同夕阳红般绚丽,一样能照亮和温暖身边的人啊!

明代著名文学家杨慎在《临江仙·滚滚长江东逝水》一词中写道:“青山依旧在,几度夕阳红。”一代代人,就像一轮轮夕阳,在历史的长河中反复更迭。青山依旧,夕阳正红,而那些逝去的先人们,将各自的故事留给了后世。只有在山村,才更能充分彰显“青山在,夕阳红”的曼妙多姿。

山村夕阳红,得失笑谈中。有空的时候,不妨到乡下走一走,到乡村转一转。尤其是在傍晚,若能静心欣赏那一抹夕阳红,那心里一定是清爽的、自在的、洒脱的、静谧的、无染的、怡然的……