天坛街道延庆寺及其周边一带,文化底蕴深厚,唐宋时期最为繁荣。北宋诗人范坦在《留题延庆寺并序》中称延庆寺“近辅属邑”,特别指出延庆寺相当于县城的一部分。用现代的话说,就是相当于“副县城”或城市“副中心”。

一

延庆寺是济源为数不多的佛教场所之一,创建于唐垂拱三年(687年)。寺院紧邻龙潭,因此济源人多称龙潭寺。延庆寺创建的年代,正是佛教在中国蓬勃发展的初盛时期,建筑规格比较高。历经千年风霜雨雪战火硝烟,到20世纪60年代,除了直插云天的舍利塔,仍存有山门、西厢房、四令堂等古建筑。

因为紧邻县城,延庆寺人文故事很多,历史上曾是济源颇有影响的文人墨客游历“打卡地”,其中尤以书院学堂最为知名。直到20世纪新中国成立前,在延庆寺开办的私立或公立小学都是济源主要的教育机构之一。1931年,克井大社村人薛玉方,曾在这里创办私立工读学校。日军侵占济源期间,龙潭工读学校曾经两度兴起,两次停办。新中国成立以后,龙潭学校一直是附近几个村庄的小学生就读之处。其间,1958年兴起“合校风”,延庆寺周边的宋庄、贾庄、东石露头、柴庄、伯王庄、小崔庄等六个村庄的小学生,曾经被全部集中安排在龙潭小学及附近的柴庄上课。

延庆寺还是济源革命旧址之一。1930年,济源地下党组织曾经在这里召开会议,秘密建立起中共济源特别支部。

舍利塔13层,属于国家重点保护文物。因为紧邻龙潭,济源人也称之为龙潭塔。它始建于北宋,是目前济源城区标志性古建筑之一。据舍利塔碑文记载,塔基下的地宫内放置有金棺,金棺里藏有佛经百卷,还有佛祖舍利子数十颗。

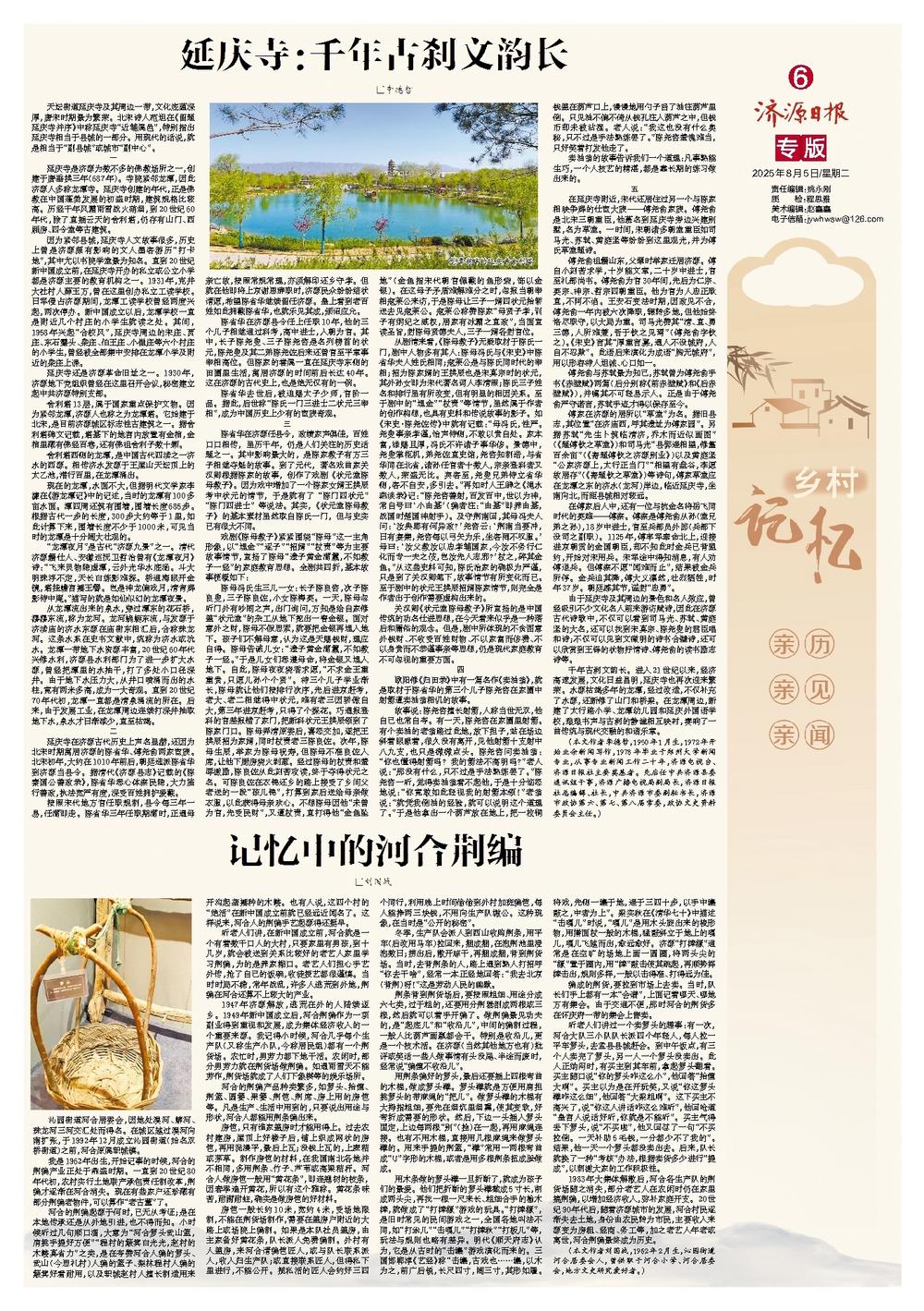

舍利塔西侧的龙潭,是中国古代四渎之一济水的西源。相传济水发源于王屋山天坛顶上的太乙池,潜行百里,在龙潭涌出。

现在的龙潭,水面不大,但据明代文学家李濂在《游龙潭记》中的记述,当时的龙潭有100多亩水面。潭四周还筑有围墙,围墙长度685步。根据古代一步的长度,300步大约等于1里,如此计算下来,围墙长度不少于1000米,可见当时的龙潭是十分阔大壮观的。

“龙潭夜月”是古代“济源九景”之一。清代济源籍仕人、安徽巡抚卫哲治曾有《龙潭夜月》诗:“飞来灵物隐虚潭,云外光华水底涵。斗大明珠浮不定,天长白练影难探。桥通海眼开金镜,塔挂蟾宫播玉簪。岂是神龙偏戏月,清宵辉影侍中庵。”描写的就是如仙似幻的龙潭夜景。

从龙潭流出来的泉水,穿过潭东的花石桥,潺潺东流,称为龙河。龙河蜿蜒东流,与发源于济渎庙的济水东源在庙街东相汇后,合称珠龙河。这条水系在史书文献中,统称为济水或沇水。龙潭一带地下水资源丰富,20世纪60年代兴修水利,济源县水利部门为了进一步扩大水源,曾经把潭里的水抽干,打了多处小口径深井。由于地下水压力大,从井口喷涌而出的水柱,竟有两米多高,成为一大奇观。直到20世纪70年代初,龙潭一直都是清泉涌流的所在。后来,由于发展工业,在龙潭周边连续打深井抽取地下水,泉水才日渐减少,直至枯竭。

二

延庆寺在济源古代历史上声名显赫,还因为北宋时期寓居济源的陈省华、傅尧俞两家宦族。北宋初年,大约在1010年前后,朝廷选派陈省华到济源当县令。据清代《济源县志》记载的《陈秦国公善政录》,陈省华悉心体察民隐,大力施行善政,执法宽严有度,深受百姓拥护爱戴。

按照宋代地方官任职规制,县令每三年一易,任满即走。陈省华三年任职期满时,正遇母亲亡故,按照常规常理,亦须解印还乡守孝。但就在他即将上京谢恩辞职时,济源民众纷纷结状请愿,希望陈省华继续留任济源。皇上看到老百姓如此拥戴陈省华,也就乐见其成,颁诏应允。

陈省华在济源县令任上任职10年,他的三个儿子相继通过科考,高中进士,入朝为官。其中,长子陈尧叟、三子陈尧咨是名列榜首的状元,陈尧叟及其二弟陈尧佐后来还曾官至平章事宰相高位。但陈家的眷属一直在延庆寺东侧的田圃里生活,寓居济源的时间前后长达40年。这在济源的古代史上,也是绝无仅有的一例。

陈省华去世后,被追赐太子少师,官阶一品。据此,后世称“陈氏一门三进士二状元三宰相”,成为中国历史上少有的宦族奇观。

三

陈省华在济源任县令,政绩家声俱佳,百姓口口相传,虽历千年,仍是人们关注的历史话题之一。其中影响最大的,是陈家教子有方三子相继夺魁的故事。到了元代,著名戏曲家关汉卿根据陈家的故事,创作了戏剧《状元堂陈母教子》。因为戏中增加了一个陈家女婿王拱辰考中状元的情节,于是就有了“陈门四状元”“陈门四进士”等说法。其实,《状元堂陈母教子》的基本素材虽然取自陈氏一门,但与史实已有很大不同。

戏剧《陈母教子》紧紧围绕“陈母”这一主角形象,以“埋金”“逐子”“招婿”“杖责”等为主要故事情节,宣扬了陈母“遗子黄金满籝,不如教子一经”的家庭教育思想。全剧共四折,基本故事梗概如下:

陈母冯氏生三儿一女:长子陈良咨,次子陈良叟,三子陈良佐,小女陈梅英。一天,陈母忽听门外有吵闹之声,出门询问,方知是给自家修盖“状元堂”的杂工从地下挖出一窖金银。面对意外之财,陈母不假思索,就要把金银再埋入地下。孩子们不解母意,认为这是天赐钱财,理应自得。陈母告诫儿女:“遗子黄金满籝,不如教子一经。”于是儿女们悉遵母命,将金银又埋入地下。自此,陈母夜夜烧香求愿,“不求金玉重重贵,只愿儿孙个个贤”。待三个儿子学业渐长,陈母就让他们按排行次序,先后进京赶考,老大、老二相继得中状元,唯有老三因骄傲自大,第三年进京赶考,只得了个探花。巧遇报登科的官差报错了家门,把新科状元王拱辰领到了陈家门口。陈母弄清原委后,喜怒交加,遂把王拱辰招为家婿,同时杖责老三陈良佐。次年,陈母生辰,举家为陈母祝寿,但陈母不准良佐入席,让他下厨房烧火剥葱。经过陈母的杖责和羞辱激励,陈良佐从此刻苦攻读,终于夺得状元之名。可陈良佐在衣锦还乡的路上接受了乡间父老送的一段“孩儿锦”,打算到家后送给母亲做衣服,以此获得母亲欢心。不想陈母因他“未曾为官,先受民财”,又遭杖责,直打得他“金鱼坠地”(金鱼指宋代朝官佩戴的鱼形袋,饰以金银)。在这母子矛盾难解难分之时,忽报当朝宰相寇莱公来访,于是陈母让三子一婿四状元抬轿送去见寇莱公。寇莱公称赞陈家“母贤子孝,训子有纲纪之威权,居家有冰霜之直政”,当面宣读圣旨,封陈母贤德夫人,三子一婿各封官位。

从剧情来看,《陈母教子》无疑取材于陈氏一门,剧中人物多有其人:陈母冯氏与《宋史》中陈省华夫人姓氏相同;寇莱公是与陈氏同时代的宰相;招为陈家婿的王拱辰也是宋真宗时的状元,其外孙女即为宋代著名词人李清照;陈氏三子姓名和排行虽有所改变,但有明显的相因关系。至于剧中的“埋金”“杖责”等情节,虽然属于作者的创作构想,也具有史料和传说故事的影子。如《宋史·陈尧佐传》中就有记载:“母冯氏,性严。尧叟事亲孝谨,怡声侍侧,不敢以贵自处。家本富,禄赐且厚,冯氏不许诸子事华侈。景德中,尧叟掌枢机,弟尧佐直史馆,尧咨知制诰,与省华同在北省,诸孙任官者十数人,宗亲登科者又数人,荣盛无比。宾客至,尧叟兄弟侍立省华侧,客不自安,多引去。”再如时人王辟之《渑水燕谈录》记:“陈尧咨善射,百发百中,世以为神,常自号曰‘小由基’(编者注:“由基”即养由基,战国时楚国神射手)。及守荆南回,其母冯夫人问:‘汝典郡有何异政?’尧咨云:‘荆南当要冲,日有宴集,尧咨每以弓矢为乐,坐客罔不叹服。’母曰:‘汝父教汝以忠孝辅国家,今汝不务行仁化而专一夫之伎,岂汝先人志邪?’杖之,碎其金鱼。”从这些史料可知,陈氏治家的确极为严谨,只是到了关汉卿笔下,故事情节有所变化而已。至于剧中的状元王拱辰招婿陈家情节,则完全是作者出于创作需要虚构出来的。

关汉卿《状元堂陈母教子》所宣扬的是中国传统的功名仕进思想,在今天看来似乎是一种落后和庸俗的观念。但是,剧中所体现的不贪图意外钱财、不收受百姓财物、不以家富而侈费、不以身贵而不恭谨事亲等思想,仍是现代家庭教育不可忽视的重要方面。

四

欧阳修《归田录》中有一篇名作《卖油翁》,就是取材于陈省华的第三个儿子陈尧咨在家圃中射箭遭卖油翁相讥的故事。

故事说:陈尧咨擅长射箭,人称当世无双,他自己也常自夸。有一天,陈尧咨在家圃里射箭。有个卖油的老翁路过此地,放下担子,站在场边斜着眼瞅着,很久没有离开,见他射箭十支射中八九支,也只是微微点头。陈尧咨问卖油翁:“你也懂得射箭吗?我的箭法不高明吗?”老人说:“那没有什么,只不过是手法熟练罢了。”陈尧咨一听,觉得卖油翁看不起他,于是十分恼怒地说:“你竟敢如此轻视我的射箭本领!”老翁说:“就凭我倒油的经验,就可以说明这个道理了。”于是他拿出一个葫芦放在地上,把一枚铜钱盖在葫芦口上,慢慢地用勺子舀了油往葫芦里倒。只见油不偏不倚从钱孔注入葫芦之中,但钱币却未被沾湿。老人说:“我这也没有什么奥秘,只不过是手法熟练罢了。”陈尧咨羞愧难当,只好笑着打发他走了。

卖油翁的故事告诉我们一个道理:凡事熟能生巧,一个人技艺的精湛,都是靠长期的练习做出来的。

五

在延庆寺附近,宋代还居住过另一个与陈家相映争辉的仕宦大族——傅尧俞家族。傅尧俞是北宋三朝重臣,他慕名到延庆寺旁边兴建别墅,名为草堂。一时间,宋朝诸多朝堂重臣如司马光、苏轼、黄庭坚等纷纷到这里观光,并为傅氏草堂题诗。

傅尧俞祖籍山东,父辈时举家迁居济源。傅自小刻苦求学,十岁能文章,二十岁中进士,官至礼部尚书。傅尧俞为官30年间,先后为仁宗、英宗、神宗、哲宗四朝重臣。他为官为人忠正耿直,不阿不谄。王安石变法时期,因政见不合,傅尧俞一年内被六次降职,辗转多地,但他始终恪尽职守,以大局为重。司马光赞其“清、直、勇三德,人所难兼,吾于钦之见焉”(傅尧俞字钦之)。《宋史》言其“厚重言寡,遇人不设城府,人自不忍欺”。此语后来演化为成语“胸无城府”,用以形容待人坦诚、心口如一。

傅尧俞与苏轼最为知己,苏轼曾为傅尧俞手书《赤壁赋》两篇(后分别称《前赤壁赋》和《后赤壁赋》),并嘱其不可轻易示人。正是由于傅尧俞严守诺言,苏轼手迹才得以保存至今。

傅家在济源的居所以“草堂”为名。据旧县志,其位置“在济庙西,呼其遗址为傅家园”。另据苏轼“先生卜筑临清济,乔木而近似画图”(《题傅钦之草堂》)和司马光“县郭遥相望,修篁百余亩”(《寄题傅钦之济源别业》)以及黄庭坚“公家济源上,太行正当门”“相望有盘谷,李愿故居存”(《寄题钦之草堂》)等诗句,傅家草堂应在龙潭之东的济水(龙河)岸边,临近延庆寺,坐南向北,而距县城相对较远。

在傅家后人中,还有一位与抗金名将岳飞同时代的英雄——傅察。傅察是傅尧俞从孙(堂兄弟之孙),18岁中进士,官至兵部员外郎(兵部下设司之副职)。1125年,傅率军奉命北上,迎接进京朝贡的金国朝臣,却不知此时金兵已背盟约,开始对宋用兵。宋军途中得知消息,有人劝傅退兵。但傅察不愿“闻难而止”,结果被金兵所俘。金兵迫其降,傅大义凛然,壮烈牺牲,时年37岁。朝廷感其节,谥封“忠勇”。

由于延庆寺及其周边的景色和名人效应,曾经吸引不少文化名人前来游访赋诗,因此在济源古代诗歌中,不仅可以看到司马光、苏轼、黄庭坚的大名,还可以找到宋真宗、陈尧叟的君臣唱和诗;不仅可以见到文徵明的诗书合璧诗,还可以欣赏到王铎的状物抒情诗、傅尧俞的读书励志诗等。

千年古刹文韵长。进入21世纪以来,经济高速发展,文化日益昌明,延庆寺也再次迎来繁荣。水源枯竭多年的龙潭,经过改造,不仅补充了水源,还新修了山门和桥梁。在龙潭周边,新建了太行路小学、龙潭幼儿园和延庆外国语学校,琅琅书声与古刹的静谧相互映衬,奏响了一曲传统与现代交融的和谐乐章。

(本文作者李德哲,1950年1月生,1972年开始业余新闻写作,1978年毕业于郑州大学新闻专业,从事专业新闻工作二十年,济源电视台、济源日报社主要奠基者。先后任中共济源县委通讯组干事,济源广播电视局副局长,济源日报社总编辑、社长,中共济源市委副秘书长,济源市政协第六、第七、第八届常委,政协文史资料委员会主任。)