“铁山”是一座山的名字,也是一条河的名字,还是一个村落的名字。

山,是王屋群山的组成部分,因盛产铁矿而得名。

河,源出山西阳城,由唐沟入王屋镇,南流至大路村,与东阳河交汇,流入逢石河,再经下冶镇,在八里胡同注入黄河。

村,背山面水,是一个山清水秀、安详静和的自然村落。

在中国广袤的地理版图上,铁山“微微”;而之于我,则铁山“巍巍”——它是我的祖居地,是我出生、成长的家乡;后来又因为我外出求学、工作、成家,更因为父母的故去,而有了另外一个名字,叫作“故乡”。

一

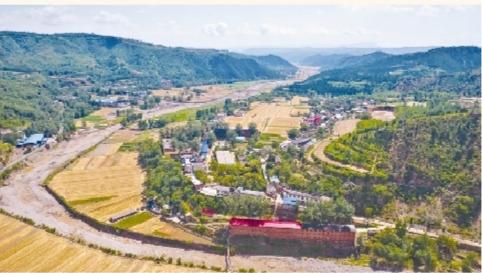

作为一个村落,铁山位于王屋镇西北部,紧挨着王屋山景区,站在村中央的“铁山”石旁,朝东北可遥望雄伟的天坛峰。铁山村北与和平村相邻,南与麻院村、太凹村接壤,西边与邵原杏树凹村相连,东南毗邻麻庄村、愚公村,东边则与汤洼村、林山村遥遥相望。

与周边村庄一样,铁山有着过往,有着筋脉,有着温度,有着波折,有着畅想。

铁山村名字的由来有两种说法,都发轫于唐朝,与当地铁矿资源和冶炼文化有关。

一说村以山名。

早在唐代,就有人在铁山开矿炼铁。据村中老人讲,很久很久以前,村后铁山之上,就有多处清晰可辨的矿场与矿洞,推测是不同时代的采矿遗迹。

最有力的一个证据,是村中央的一处炼铁矿渣遗存,乡亲们习惯上叫它“铁石头”。铁石头阔约1.5米、高约1米,其中间杂有冶炼半成品铁与尚未融化的铁矿石,甚至连木炭的痕迹仍清晰可辨。

铁山石显然是过去炼铁遗留下来的炉底,但究竟是何时遗留,是唐宋,还是明清,向来说法不一,至今我也没有找到可靠的历史资料。它就像一座袖珍小山,雄踞在东、西居民组之间的场院上,是孩子们攀爬玩耍的乐土,是大人们闲话家长里短的所在,也是游子们魂牵梦绕的家园象征。

《济源市志》《王屋山志》等志书里均载:济源市境内较大的铁矿采矿点有两个,铁山河铁矿就是其中之一。因为村后的铁山富藏铁矿,又有铁山河的水可以利用,历朝历代多在此开矿冶炼,人们以山名作村名,倒也合乎实际、顺理成章。

一是村落因冶铁匠人聚居而得名。

铁山所处的王屋山位于晋东南、豫西北交界处,被誉为道教“天下第一洞天”,道风彰显,道医盛行。黄帝祭天、女娲补天、盘古开天等创世神话和愚公移山等传说故事均发源于此,“诗仙”李白在此写下了其唯一存世的书法真迹《上阳台帖》,“药王”孙思邈晚年在此行医修道并终老于此。

有唐一代,奉道教为正宗,王屋山中以阳台宫为代表的道观及其他庙宇建造众多。宏大的基建工程需要各种匠人,而附近的铁山因为有铁矿,就成了铁匠们聚集炼铁之地。天坛主峰上一座古建的铁瓦上刻有“铁山铁”字样,天坛神路半道上有一座铁梁庙,用的是铁梁铁瓦,都可见证铁山开炉炼铁之早、之盛。

因为铁匠群聚于此地,并长期生产生活,甚至最终定居下来,而村民也以从事炼铁、打铁职业者居多,天长日久,这村落便被叫作“铁山”了。亦可自圆其说。

山是铁山,村子便是铁山村,村前的河流也随之而叫铁山河。20世纪70年代济源修建的王屋山水库,就坐落于铁山河上游济源与山西阳城交界处的峡谷之中,该水库成为新世纪初济源实施的王屋山集中供水工程的重要水源地之一。

二

历史上,铁山村的行政隶属关系发生过多次变化。1949年新中国成立后,属济源县六区。1955年,属济源县王屋区。1958年,属王屋人民公社,名为铁山生产大队。1983年改公社为乡,属王屋乡,名为铁山村民委员会。2007年撤乡建镇,属王屋镇,名为铁山村民委员会。

整个铁山村依山面河而置,由河谷到山脚、山腰,形成几个不同的居住带。如今,村民住房多为砖混结构的两层楼房,尚有少许土木结构瓦房,农业以种植小麦、玉米和杂粮为主。村里有200多户人家、900多口人,分为前队、后队、东队、西队、大堰根队、河东庄队、沙海沟队、羊岭队8个居民组。前、后、东、西4个小队比较集中,大堰根与河东庄隔着铁山河相望,沙海沟与羊岭则分散在后山里,毗邻邵原地界,比较偏远。

“铁山的铁,煤窑沟的煤,白狐沟的水,打成的刀,杀鸡不见血”,这个流传很久的段子,说明在铁山采矿冶炼有得天独厚的资源配套优势。1957年,济源在这里建设铁山河炼铁厂,1958年被合并到新成立的济源钢铁厂(今济源钢铁集团)。在此后的七八十年代,铁山河铁矿得到较为规模化的开采,鼎盛时期拥有正式职工及参与的民工千余人。

矿山车间的组建,占去了村里最好的耕地,开采铁矿让铁山一度变得千疮百孔,但也送来了山外的文明。儿时,我经常与玩伴到矿山的生活区玩,在大礼堂看电影、看戏,后来也是在那里第一次看上了电视。我们暗自羡慕穿着新潮衣服、骑着摩托车的矿山职工,会跟着拉矿石的卡车跑出很远,只因为喜欢闻车屁股飘出来的汽车尾气。有一个时期,矿山暂停开采,生活区一度萧条下来。我们就在假期到山上的采矿区玩,进过矿洞,围在矿井边,扔一块石头下去,好久才听见回声。

我家住在铁山村的正中央,是一个两进院落的四四方方的院子,相对来说住房比较宽松,当时有一些外来矿工就租住在我家。时间长了,我与他们熟识起来,曾向他们讨要了一些花花绿绿的细电线来玩。外来矿工喜欢在冬天的晚上炖萝卜肉块吃,有时看到我们馋兮兮的样子,也会舀一碗给我们,现在想来还是一种难忘的享受。

我曾去矿洞里采过矿。那年高考过后,在漫长苦闷的等待中,我做通了母亲的工作,跟着村里的民工队去挖矿。第一次进矿洞上工,好像是在夜里。只记得矿洞很长、很深,靠忽明忽暗的电灯泡采光,头顶上边淅淅沥沥地滴着水,像屋子漏了一般。

我们每四个人一班,我跟着民工队的领班三哥,工作任务是把爆破下来的碎矿石装到矿斗车上,拉到矿洞外边。当时年轻,脸皮薄,生怕别人说我干得慢、不出力,结果不停地猛干,出了太多的汗,衣服湿透了,带的水喝完了,就接矿洞滴下来的水喝。我印象很深,那晚上我喝了有大半脸盆凉水。

好像只干了四天,手上就磨出了血泡,身体也像散架了一样,再加上发烧,也就干不下去了。后来,我终于等到了录取通知书,就结束了这段为落榜后生活的预演。那年寒假回来,三哥送来工钱,好像有20多块钱吧。在那个年代,真不算少,是真正的血汗钱。

我很庆幸自己有过那么几天矿工生活。它让我得以深入铁山的心脏,触摸到故乡生生不息的脉动,体会到生民根植于土地上的勤劳、朴实与坚韧。

三

小时候,我喜欢站到院门外的空场地上,看南坡盘旋而上的公路。那是矿石外运的路,也是铁山河两岸的人们走出大山、见识山外世界的交通要道。我也喜欢看巍峨的天坛峰,人们都叫它老爷顶。后来去济源城,换了角度再看,总感觉天坛峰的形象有些偏,于是就坚定地认为天坛峰最美的形象,是留给老家铁山人看的。

因外出读书,后来我终于走出大山,看到了山外更大的世界,才知道在中国乃至世界的版图上,叫铁山的地方很多。中国东北地区有,西南地区有,中原地区也有。美洲有,欧洲有,澳洲有,亚洲也有。但那些铁山都与我无关,只是名字相同而已。

故乡铁山村,是中原的铁山,是太行山南麓王屋山老爷顶下的铁山。这个村子的几百口村民,都是我血浓于水的乡里乡亲。张王李赵遍地刘,还有侯、常等姓氏,这个大中华姓氏的排名,在铁山这个小村,也是一样的格局。

这就是我的故乡铁山,孕育了我童年的稚趣和憧憬,滋养了我人生的求索与奋斗。这个地方是我的根。在我的生命中,她是唯一的,不可替代的。

2024年,铁山村在外工作人士欢聚一堂,为家乡发展、乡村振兴奉献爱心、建言献策。这是铁山村贯彻河南省乡村振兴局、河南省慈善总会《关于支持开展“乡村振兴·河南专场”公益捐赠活动的通知》精神的具体举措之一,也是落实中央“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”决策部署的具体行动。上有好的政策,下有好的行动,相信国家乡村振兴战略一定会在广大农村落地生根,开花结果。

(本文作者刘帆,1971年生,济源市王屋镇铁山村人,博士,正高级职称;中国作家协会会员,中国散文学会会员,济源市作家协会副主席兼秘书长;有《济源读山》《轮回之美》等文学著作及《现代企业内部控制概论》《中国化肥产业政策调整研究》等理论著作。)