这个节日有着2000多年的传统,在民众心中的分量和象征意义,仅次于春节。

至于起源,颇有些祭祀或庆贺文治武功的意味。元宵节最早的文字记载,见于《史记》:“汉家以望日祀太一,从昏时到明。”司马迁以《太初历》的形式,将元宵节列为重大节日。此后,元宵节在朝代更迭的治乱纷争中处变不惊,不断丰富、传延着习俗。

将元宵节定在一年之中的第一个月圆之夜,在传统的农耕社会中是有所寓意的——当夜,皎白明亮的圆月,意味着五谷丰登,意味着最丰满的春天和最吉祥的祝福。农业大国,温润的月亮不仅仅和农业生产息息相关,更关乎人们的生存繁衍。所以,人们重视月亮,祭祀月神,也蕴含着生殖崇拜的初衷。

最初,元宵节重在基于物质基础上的情感需求,官方宴庆游乐功能的逐年强化,使其形而上升到精神体验层面,衍生了第一首吟咏元宵节的诗词——杨广的《元夕于通衢建灯夜升南楼》:“……天上转,梵声天上来;灯树千光照,花焰七枝开。月影疑流水,春风含夜梅;燔动黄金地,钟发琉璃台。”内容极力渲染当夜的盛况,且颇有文采。这个暴君,在尽享风流华年的无意间,竟然成为史上诗赞元宵节的第一人,成为把元宵节从宫廷楼阁推向街巷乡野的第一人。

物质与精神互相成就,互相印证。因了士大夫或文人的风雅点化,这个古老的节日走进了典籍,除了寓乐于民俗,还有了生命力更为长久的文字载体,也有了更为瑰丽的文学审美意象。从后世精彩绝伦的元宵诗词里,我们不难窥视那时那年佳节的真情实景。大量诗词佳作的加持下,元宵节便从史籍中活色生香起来,更具人间烟火气。不论是在诗词里品咂,还是在记忆深处搜寻,心底总能漾起暖暖的涟漪。时光流逝里的点点滴滴,甚至与这个节日相关的一切人事,或聚或离,或喜或忧,都清晰如昨。

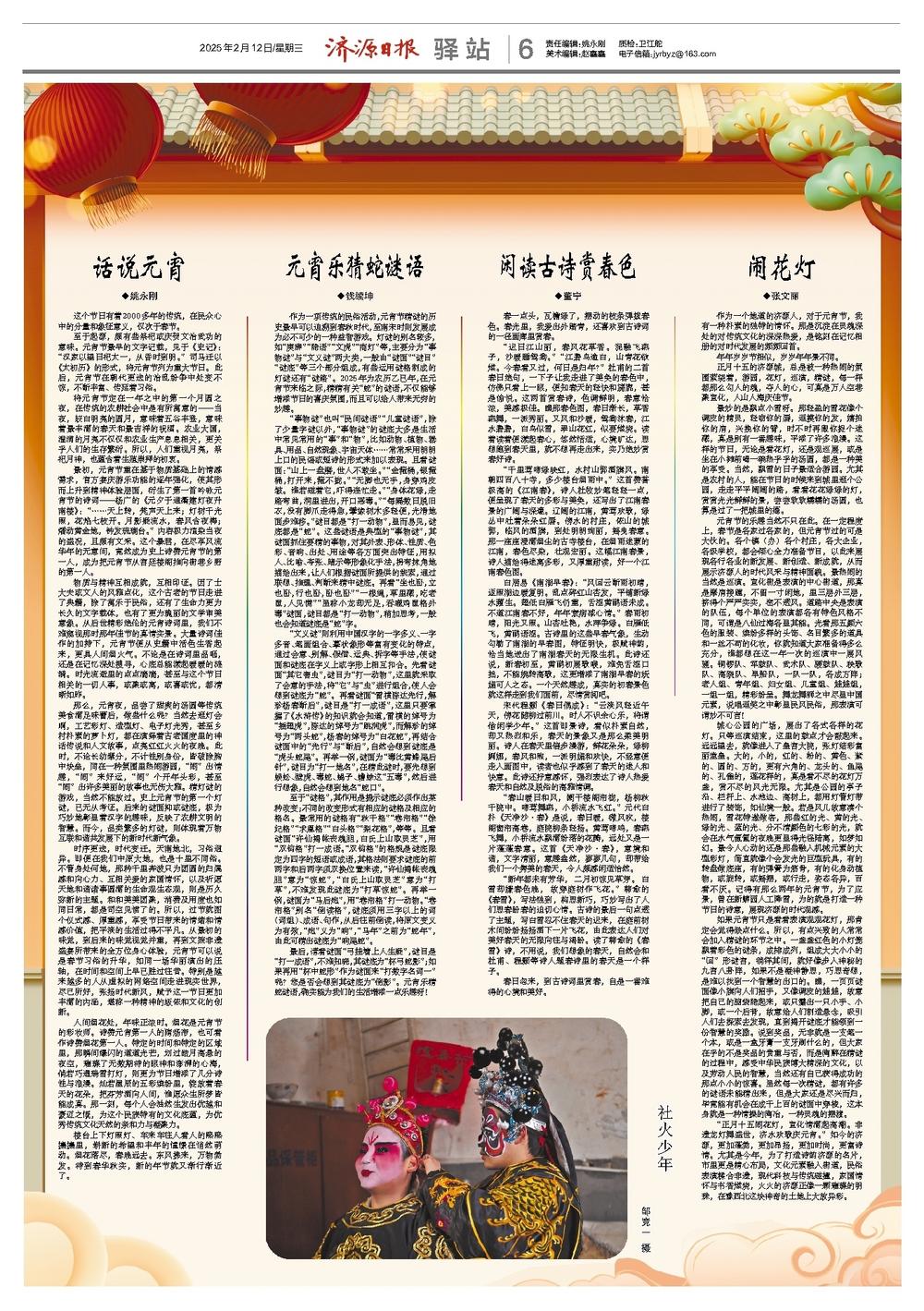

那么,元宵夜,品尝了甜爽的汤圆等传统美食满足味蕾后,做些什么呢?当然去逛灯会啊,工艺彩灯、造型灯、电子灯光秀,甚至乡村朴素的萝卜灯,都在演绎着古老国度里的神话传说和人文故事,点亮红红火火的夜晚。此时,不论长幼辈分,不计性别身份,皆破除胸中块垒,同在一种氛围里热闹游园,“闹”出情趣,“闹”来好运,“闹”个开年头彩,甚至“闹”出许多美丽的故事也无伤大雅。猜灯谜的游戏,当然不能放过。史上元宵节的第一个灯谜,已无从考证。后来的谜面抑或谜底,极为巧妙地彰显着汉字的趣味,反映了农耕文明的智慧。而今,品类繁多的灯谜,则体现着万物互联和谐共发展下的新时代新气象。

时序更迭,时代变迁。天南地北,习俗迥异。即便在我们中原大地,也是十里不同俗。不管身处何地,那种千里奔波只为团圆的归属感和向心力、互相关爱的家国情怀,以及祈愿天地和谐诸事圆满的生命观生态观,则是历久弥新的主题。和和美美团聚,消费及用度也如同日常,都是司空见惯了的。所以,过节就图个仪式感、厚重感,享受节日带来的情绪和情感价值,把平淡的生活过得不平凡。从最初的味觉,到后来的味觉视觉并重,再到文旅非遗盛宴所带来的全方位身心体验,元宵节可以说是春节习俗的升华,如同一场华丽演出的压轴,在时间和空间上早已胜过往昔。特别是越来越多的人从虚拟的网络空间走进现实世界,尽己所好,张扬时代新风,赋予这一节日更加丰满的内涵,堪称一种精神的皈依和文化的创新。

人间烟花处,年味正浓时。烟花是元宵节的彩妆师。诗赞元宵第一人的隋炀帝,也可看作诗赞烟花第一人。特定的时间和特定的区域里,那瞬间爆闪的道道光芒,划过皓月高悬的夜空,璀璨了无数期待的眼神和澎湃的心海,倘若巧遇瑞雪打灯,则更为节日增添了几分诗性与浪漫。灿若星辰的五彩缤纷里,绽放着春天的花朵,把芬芳洒向人间,惟愿众生所梦皆能成真。那一刻,每个人会油然生发出优越和豪迈之慨,为这个民族特有的文化底蕴,为优秀传统文化天然的亲和力与凝聚力。

楼台上下灯照灯、车来车往人看人的熙熙攘攘里,崭新的希望和丰年的憧憬在悄然萌动。烟花落尽,春晚远去。东风拂来,万物勃发。待到春华秋实,新的年节就又渐行渐近了。