(接上期)

三、商山四皓洁己修道,非义不动弦歌绕梁。

在今天王屋山东王母洞附近的崖壁上有一首刻于清代乾隆七年的《紫芝歌》。

歌曰:“莫莫高山,深谷逶迤。烨烨紫芝,可以疗饥。唐虞世远,吾将安归。驷马高盖,其忧甚大。富贵之累,人不如贫。贱之肆志,乃共入商。”大意是说:“山川好美呀,可以陶冶性情。紫色灵芝呀,可以让我充饥。前人的歌谣呀,如此地悠远,踏歌而行呀,不知将归何处。坐在华美的车里呀,我心怀忧患,富贵不如贫贱呀,我志向远大。”

这首歌,格调高古,质朴无华,有着较高的文学价值,反映了作者“洁己修道,非义不动”的处世思想。

这是秦末汉初(约公元前200年)商山四皓所作的琴歌。琴歌,又称弦歌,即抚琴而歌,是中国古琴艺术的重要表现形式之一,是诗词与音乐相结合的艺术,能够较好地表现古琴富于歌唱性的特点。琴歌这种形式,古已有之。《史记·孔子世家》说:“三百五篇孔子皆弦歌之……”《诗经》上的诗词孔子都能边弹边唱。现存最早的琴歌曲谱是宋代文学家姜夔(号白石道人)创作的琴歌《古怨》。

明代以后的诸多琴谱,像《太古遗音》等都收录了不少琴歌作品。琴歌传世作品很多,有名的如《秋风词》 《关山月》《凤求凰》《阳关三叠》和《胡笳十八拍》等,是广大琴人喜欢的一种表演形式。

商山四皓分别是东园公、夏黄公、绮里季和甪里先生。《四库全书》和《怀庆府志》(济源清以前属怀庆府辖)均有记载:“汉,四皓者,皆河内轵人也。”四人都是济源人。

传说四皓隐居于商,也就是今天的济源承留村花石村东北紧邻的商山。山下还有商河,山上有商山寺,已经有上千年的历史。而距商山寺6公里的地方,有“三皇村”,村中有三座大坟,两千年来一直被人们称作是三皓坟;而济源城东南,距花石不远,有“绮里”村,村里有“绮里季墓”和清代所立“绮里季碑”。

他们是秦始皇时70名博士官中的4位,分别职掌:一曰通古今;二曰辨然否;三曰典教职。因不满秦始皇的焚书坑儒暴行而隐居于商山。在《汉书·百官公卿表》中有载:“博士,秦官。掌通古今,秩比六百石,员多至数十人。”可见,他们都是颇有名望的博学之士。他们有收藏任何书籍的特权,即使秦始皇焚书坑儒,也保留了博士藏书的权利。而且他们还能直接参与廷议,“国有疑事,掌承问对”,秦朝的大政方针多是通过廷议来确立的。由此可见,秦之博士官的权力之大,名望之高,学识之丰,都不是一般人可以比及的。

《琴书大全》记载了他们的事迹:“……此四人当秦之世避而入商洛深山采芝以食,故传有《采芝操》。及高祖召之,不至,其后吕后用留侯计使皇太子东帛致礼安车迎而致之。四人既至,从太子见高祖,高祖客以迎焉。太子得以为羽翼。遂用自安。盖四贤者,皆遁世无闷者也,彼闻秦灭汉,与岂不欲一出哉。盖高祖召之礼不备,故不至。太子召子礼备,故至。然度太子材不足以有为也。故虽至而后去焉。王元之以谓知进退存亡而不失其正者也。”

《琴书大全》在注解《采芝操》时说:“琴集曰采芝操,四皓所作也。古今乐录曰:南山四皓隐居高祖聘之,四皓不甘仰天难而作歌。按《汉书》曰:四皓皆八十余,须眉皓齿,故谓之四皓,即东园公、绮里季、夏黄公、角里先生也。崔鸿曰:四皓为秦博士,遭世暗昧,坑黜儒术,于是退而作此歌。亦谓之《四皓歌》。二说不同,不知孰是。”

《采芝操》一曰:“皓天嗟嗟,深谷逶迤。树木莫莫,高山崔巍。岩居穴处,以为幄茵。晔晔紫芝,可以疗饥。唐虞往矣,我当安归。”

崔鸿《四皓歌》:“漠漠商洛,深谷威夷。晔晔紫芝,可以疗饥。皇农邈远,余将安归。驷马高盖,其忧甚大。富贵而畏人,不如贫贱而轻世。”

《采芝操》《四皓歌》《紫芝歌》虽然名称不同,但歌词内容表达的涵义一致。 距离王屋山王母洞不远,有一条山沟叫“远尘沟”,汉代以后又叫“避秦沟”。宋代高道林灵素专程到此一游,并留下一首《游天坛》:摆脱尘缨淡无欲,闲阅图经寻岳渎。林泉何处惬予心,收拾琴书将卜筑。崎岖不敢千里辞,东至太行人王屋。先探藏花坞里春,蟠桃毕竟何时熟。燕萝故宅阳台宫,九龙戏珠画屏簇。丹井沉沉寝月明,丫髻仙童把参斸。昂头贪看华盖峰,蓦然误入紫微谷。上方楼阁与云闲,金碧交辉射林麓。远尘沟有远尘人,夜半闻歌采芝曲……

诗中的神山圣川,幽静的林泉,晔晔的灵芝以及若隐若现的琴声增添了我们对故人昔日隐居生活的向往。

四、司马承祯王屋坐忘,素琴轻弹雅正天真。

唐代司马承祯不仅是著名的古琴艺术家,更是古琴理论家和斫琴师。

明代蒋克谦《琴书大全》载:“《赤城丛纪》曰:司马承正字子微,道号白云子,少事潘师正,传辟谷、导引术无不通,师正异之,曰:我得陶隐居正一法,逮我四世矣。固授之,辞去,游名山,庐阜天台,武后尝召之,未几,去,赐宝琴、霞纹帔以还。晋绅士君子赋诗赠行,徐彦伯总而为序曰《白云记》,尝著《坐忘论》,因援琴而作《坐忘引》,又每调弦爱作商声,以其清泛疏越,故歌曰《白云引》,其道号尔。亦有《素琴传》行扵世。”此外,《琴书大全》中还记载了他的《素琴传》。

司马承祯(647~735年),《旧唐书》说是“河内温人”,也就是今天的温县。司马承祯是司马懿之弟太常司马馗的后代,道行高尚,被尊为道教上清派第十二代、茅山宗第四代宗师。

唐代崇尚道教。他曾被武则天、唐睿宗、唐玄宗三代皇帝多次召见,并多次到王屋山居住,与王屋山结下了不解之缘,创建了紫微宫、阳台宫,并最终在王屋山定居,直至735年在王屋山阳台宫羽化,享年89岁。司马承祯与宋之问、贺知章、陈子昂、孟浩然、王维、李白等结为“仙宗十友”,名倾朝野。

司马承祯在《上清天宫地府图经》中,把王屋山列为道教十大洞天之首,誉为“天下第一洞天”,将历史上道家的“洞天福地”学说做到了系统化、理论化。后来,学说又被唐末杜光庭《洞天福地岳渎名山记》、北宋张君房《云笈七签》等继承发扬。

在王屋山,他还完成了其代表作《坐忘论》及《服气精义论》等,提出坐忘收心、主静去欲的生命修炼方法,为养生学的发展提供了理论依据。

司马承祯琴学造诣高,善弹琴、能作曲、精通斫琴,有名琴“清素”。他的琴曲《坐忘引》源自《坐忘论》, 另作有《蓬莱操》《 白云引》等道家琴曲。他的琴学论著《素琴传》,主要论述了琴作为器具所蕴含的文化意义,以及琴具的取材、制作等工艺程序,对后世有较大影响。

此外,《唐书礼乐志》记载:“帝(玄宗)方浸喜神仙之事,招道士司马承桢制《玄真道曲》,茅山道士李会元(疑为李含光)制《大罗天曲》,工部侍郎贺知章制《紫清上圣道曲》。”说明他改编过不少道曲。

他在琴学方面的成就,是他道家审美境界的延伸,他的道家思想也同样影响着他的琴学发展。

他的《坐忘论》和《素琴传》相辅相成,互相印证。他在《坐忘论》中提出敬信、断缘、收心、简事、真观、泰定、得道,在《素琴传》中主张禁邪僻之情、存雅正之志、修身理性、返其天真,二者相互交融的。他的琴学思想兼容了道家思想和儒家思想,对于音乐的理解也不断升华,达到了琴道的高度,可以从美学与哲学的层面去审视。

宋代朱长文《琴史·司马子微》也称“唐人高子微之风者众矣,其操履艺业,盖可师云”。同时,也记载了唐睿宗李旦向其咨询治国之道 , 并赠其宝琴、霞纹帔之事,且全文引述了《素琴传》一文 ,可见司马承祯琴学思想的影响之大。

五、房琯听琴观过知仁,爱人爱琴寻觅知音

有个成语叫“房琯听琴”,说的是房琯因喜欢听琴而导致受贿的典故。

《旧唐书·房琯传》:“琯为宰相……听董廷兰弹琴,大招集琴客筵宴,朝官往往因廷兰以见琯,自是亦大招纳货贿,奸赃颇甚……宪司又奏弹董廷兰招纳货贿,琯入朝自诉,上叱出之,因归私第。”

朱长文《琴史》:“薛易简称廷兰不事王侯,散发林壑者六十载。房琯,好古君子也,廷兰闻义而来,不远千里。余因此说,亦可以观房公之过而知其仁矣。”

房琯因听琴并受贿而遭到皇上叱出,后人遂用为重臣因癖好及赃贿见责之典。

宋代陆游《剑南诗稿》卷三《游汉州西湖》:“向来爱琴虽一癖,观过自足知夫子。”房琯,字次律,是唐玄宗、肃宗两朝宰相,房玄龄的族孙。河南缑氏(今河南偃师缑氏镇)人。房琯兄弟四人:房璩、房璋、房瑜、房琨。子三人:房宗偃、房乘、房孺复。房琯出生于武后万岁通天二年、神功元年(697年)。四十五岁时,即开元二十九年(741年)任宋城县令,复移河南府济源县令。

他与杜甫为“布衣”之交,是“铁哥们”。房琯对于杜甫至关重要,他的仕途升沉,关乎杜甫的命运,二人可以说是荣辱与共。清熊宝泰《杜甫》诗云:“千秋诗史有谁知?房杜交深患难余。”其与诗人孟浩然、王维、储光羲、李颀、綦毋潜、高适、陶翰、贾至等关系也相当不错。

房琯博学多闻,擅长诗文,然并无文集传世。仅存诗一首《题汉州西湖》,载《全唐诗》109卷:高流缠峻隅,城下缅丘墟。决渠信浩荡,潭岛成江湖。结宇依回渚,水中信可居。三伏气不蒸,四达暑自徂。同人千里驾,邻国五马车。月出共登舟,风生随所如。举麾指极浦,欲极更盘纡。缭绕各殊致,夜尽情有馀。遭乱意不开,即理还暂祛。安得长晤语,使我忧更除。

房琯还存《上张燕公书》《龙兴寺碑序》二文,载《全唐文》332卷。其余均已遗失。

房琯一生好琴,留宫廷著名琴师董庭兰为琴客,将其供养。唐代,王府设立文学馆以招文士,权臣“养士”之风盛行。其中,以古琴见长的叫“琴客”。类似的还有“棋客”“诗客”等。

这些琴客不光善琴,而且多长于诗文,除弹琴、赋诗、出游外,协助整理琴谱、传授古琴、斫琴也是其职责。如宋代张岩豢养郭楚望,杨缵豢养毛敏仲、徐天民。明初朱权也豢养琴客多人,协助其编纂《神奇秘谱》。

在唐人的诗赋中,有很多关于“琴客”之吟咏。如李昌符的《送琴客》:“楚客抱离思,蜀琴留恨声。坐来新月上,听久觉秋生。夜静骚人语,天高别鹤鸣。因君兴一叹,竟夕意难平。”

董庭兰就是著名的“琴客”,高适的诗《别董大二首》中“莫愁前路无知己,天下谁人不识君”人们耳熟能详,“董大”就是指董庭兰。

董庭兰擅长弹奏《胡笳》,与房琯、高适、李欣等交情深厚。董庭兰倾慕宰相房琯的赏识和高义,经常为房琯弹琴,二人可以说是知音,以至于想攀附房琯者都要先巴结董庭兰。时人崔珏有《席间咏琴客》诗赞曰:“七条弦上五音寒,此艺知音自古难。唯有河南房次律,始终怜得董庭兰。”

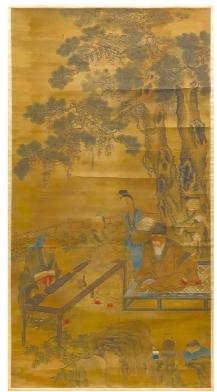

安徽博物院收藏有《房琯听琴图轴》,图中花园静美,双松傲立,房琯盘坐于榻上,旁侧董庭兰瑶琴轻抚。侍女摇扇、童子烹茶,恍若人间仙境。

据唐中六老师所著《巴蜀琴艺考略》,房琯曾在四川凿广汉房湖。房湖原占地六亩,凿于唐上元元年(760年)。

在今天的广汉房湖公园中心区,有一古朴典雅的单檐歇山式古建筑,曰“琯园”,是人们怀念凭吊房琯之地。

另有“留琴馆”布有名人琴艺书画,陈列房琯政绩、论著。陈列柜有古琴一床,注明为“房琯生前喜爱之物”。门外有“聆琴桥”,二人雕像,面前一床古琴,再现了房琯、杜甫二人,弄琴吟诗的情景。

房琯任事汉州时,琴家云集,汉州成为当时蜀琴活动的中心。张说、高适、刘禹锡、李德裕、郑濣、李濣、杨慎、黄昆吾、李君炜、罗永嵩历朝诗人都有怀念房琯及房湖琴韵的诗句。

宋陆游有《游汉州西湖诗》:“房公一跌丛众毁,八年汉州为刺史。绕城凿湖一百顷,岛屿曲折三四里。小庵静院穿竹入,危榭飞楼压城起。空濛烟雨媚松楠,颠倒风霜老椴苇。日月苦长身苦闲,万事不理看湖水。向来爱琴虽一癖,观过自足知夫子。画船载酒凌湖光,想公乐饮千万场。叹息风流今未泯,两川名酝避鹅黄。”

想房公在济源工作之余,定也是弹琴啜茶,吟风弄月。可惜,至今没有发现房公在济源留下关于古琴琴事的记载。

(待续)

(见鱼,本名李延平,河南省作协会员,济源市作协副主席,有作品在《星星诗刊》《草堂》《奔流》等发表,现供职于示范区税务局。)