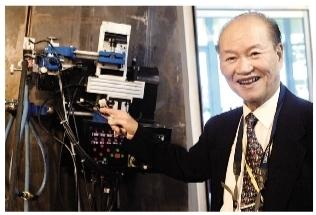

一个人可以为国家做出多大的贡献?潘际銮在生前突破普通人对焊接的想象。他从不起眼的“焊工”做起,在焊接科学技术研究中,取得多项重要创新性成果。在不同历史时期,他为国家的科技进步创造了多项“第一”,推动了先进焊接技术装备在国家重大工程中的应用,引领和带动了国际焊接工程科学发展,是我国著名的“焊接泰斗”。4月19日,潘际銮因病医治无效在北京逝世,享年95岁。以下为潘老生前口述。

“高考状元”考了个不及格

我出生于江西九江,10岁时抗日战争全面爆发。1937年12月,南京大屠杀之后,很多伤兵和难民跑到九江。紧接着,日军南下,九江也不安全了。于是,父亲带领全家扒上最后一列去南昌的火车,开始了流亡生涯。逃难途中,我得了伤寒,完全失去知觉。到了广西柳州,病情才渐渐好转。

在亲戚的帮助下,一家人颠沛流离,最终到达云南。父亲到哪儿工作我就跟到哪儿,至少上了四五个中学,因为家里实在贫穷,有时不得不辍学打工,真正念书的时间也就3年。但我一有闲暇就拿起书本,高中毕业时,云南省会考,我拿了全省第一,被西南联大录取。受父亲的影响,我选择了机械系。

入学第一年,西南联大就给了我两次“下马威”。一次是“普通物理”课,由著名物理学家霍秉权教授讲授。霍秉权是我国首批研究宇宙射线和核物理的学者之一。我非常认真,把课堂上讲的问题都弄明白了。但第一次期中考试,我居然考了个不及格!按照现在的说法,我可是当时的“高考状元”,物理一直是我的强项,“不及格”太不可思议。总结原因,我发现考试的题目不限于课堂上讲过的内容,也不限于平时做过的习题,内容非常广泛。这逼着我改变了学习方式,老师讲一个问题,我要融会贯通。除了教科书,我还从图书馆借、从高年级同学手上买来各种相关的书,对同一个问题反复研究。

第二次,我栽在物理实验上。按照学校要求,我先用英文写了实验的预备报告,通过之后就进实验室操作。但反复几次下来,实验结果仍与标准相差甚远。匆忙之下就抄了一套数据,递交了正式报告。但这没有瞒过老师的眼睛,我受到了严肃的批评,被要求重新实验。这件事也给我很大的触动,让我养成了认真细致、一丝不苟的严谨学风。

夏天像蒸笼,冬天寒风穿堂入室

西南联大对学生的要求很严。学校特别重视数学、物理等基础课程,每学期考试不及格的学生大概有三分之一。不过不及格也不要紧,下个学期可以重修。

学校实行“弹性学制”,不管是4年还是5年,只要你修满学分,就可以毕业。但每一个学科要学几门课,修多少学分,都有一个明确的规定。有些重要科目如果总是不及格,要么就转系,要么就自动离校,没有一个人能在联大随随便便就混到毕业文凭。

一年级,我学习了国文、英语、微积分、物理、工程画法等学校规定的必修课,还选了冯友兰教授的“哲学概论”和陈岱孙教授的“经济学概论”。老师上课时会临时出题小考,学生必须10分钟以内回答。所以,我们一点都不敢懈怠。

联大的很多老师用英语授课,教材和参考书都是英文的,要求学生也要有很强的英语听、说、读、写能力。刚进学校,我狠下了一番功夫,过了几个月才慢慢适应。

当时的教室是土墙,屋顶仅盖一层铁皮,夏天像蒸笼,冬天寒风穿堂入室。学生宿舍是土坯墙茅草顶,冬天四面透风。教授宿舍也是茅草屋,几家住在一起,用布帘子隔开。最好的房子是图书馆,这是联大唯一的一幢瓦顶房子。

办学条件艰苦,但教育理念是先进的。校长梅贻琦反复强调“师资为大学第一要素”。在延聘原先三校教授的基础上,还不断吸引海内外优秀人才,形成了杰出的教学和科研队伍。

政治主张不同,爱国之心一致

我曾亲历“一二·一”运动。这是一场学生要求和平民主、反对国民党发动内战的爱国民主运动。

1945年11月25日晚,联大师生不顾国民党禁令,在图书馆草坪上举行演讲会。刚开始不久,军队包围联大校园,用机关枪对空扫射。为抗议暴行,联大等18所大中院校举行罢课。12月1日,一大批军人闯入学校,殴打师生、开枪投弹,造成4人被害。鲜血震怒全国人民,国民党当局为了缓和反对情绪,不得不把相关的官员撤职。

联大被称为“民主的堡垒”。学校没有公开的党团组织,只有一些社团,可以发表各自意见。政治主张不同,但师生们的爱国之心是一样的。

抗战危急之时,日本人占领缅甸北部和云南西部,对昆明虎视眈眈,滇缅公路这条当时中国最主要的军火补给线也将被切断。国民党号召大学生参加远征军,联大就去了1000人左右。

对于我来说,10岁就穿梭在炮火之中,知道国家要亡了的滋味。抗战八年,对我影响很大,丰富的经历教会我如何去生存、生活和治学。如果说在西南联大我掌握了学习的本领,那么在哈工大读研究生阶段,在老师的指导下,我则学会了如何去精研理论、探索真理。我从此选择焊接领域作为终身研究的方向。

当时中国几乎没有工业,大家对焊接没有一点概念。有人笑话我:“学焊接?焊洋铁壶、修自行车吗?”

实际上,焊接是非常重要的。火箭、导弹、军舰、航母都是焊出来的。清华的第一个核反应堆是我负责的。建秦山核电站时,我也是顾问。我得保证每一个焊缝的质量。因为整个工程的安全可靠,事关重大。

一个人一生有几条道路,从政、从商、从学,在我看来,还是“从学”最简单。我常说,这辈子我做事有两个驱动力,年轻时父母很少过问我的学习,靠的是“兴趣”,后来,是“成就感”。当研究工作取得了成绩、为国家建设解决了实际问题时,那才是我最快乐的时刻。

(来源:光明网)