如果归类的话,鸡蛋甜汤大概可以归入粥类,但又不尽相同。

粥里面有“米”,多用大米、小米和各种豆子慢火熬制而成。一些粥店的精品特色粥,还要加入冰糖、雪梨、银耳、木瓜等稀罕食材。南方更有一些海鲜粥、瘦肉粥等,硬是把一碗普普通通的粥熬得身价百倍,从灰姑娘变成华美的公主。

而鸡蛋甜汤却永远是鸡蛋甜汤。除了白面、沸水和鸡蛋,再加任何一味都会显得不正宗。

国人从“站起来”“富起来”到“强起来”,再不用担心饿肚子,却因食品太丰盛而顿顿犯愁,不知该吃什么好。

若是早晨一睁开眼,嗓子眼儿发干冒火,这时听到家人问一句:我们吃啥饭?那第一个闪进脑子的,一定是鸡蛋甜汤。

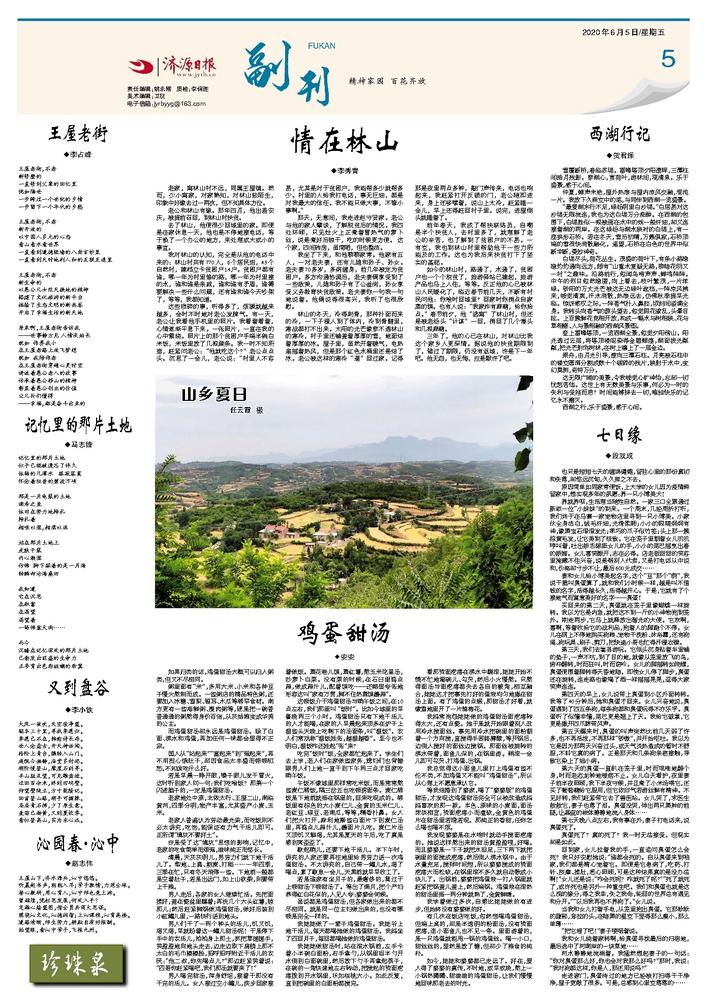

老家地处中原,北依太行、王屋二山,南临黄河,四季分明,物产丰富,尤其盛产小麦、玉米。

老家人普遍认为劳动最光荣,而吃饭则不必太讲究,吃饱,能保证有力气干活儿即可。正所谓“填坑不要好土”。

许是受了这“填坑”思想的影响,记忆中,老家的吃食简单而顽强,滋味纯正而悠长。

清晨,天灰灰明儿,男劳力们就下地干活儿了。犁地、上粪、割麦、打稻……一年四季,三季在忙,只有冬天消停一些。下地前一般都是空着肚子,若是出远门,如上山砍柴,则要带上干粮。

男人走后,各家的女人继续忙活。先把面揉好,盖在瓷盆里醒着;再洗几个大头红薯,晾那儿;然后赶紧搁锅做鸡蛋甜汤,做好后装到小缸罐儿里,一路快行送到地头。

男人们干了一两个钟头的活儿,饥又饥,渴又渴,早就盼着这一罐儿甜汤呢!于是停下手中的农活儿,拍拍身上那土,抓把草搓搓手,笑盈盈地向地头走去,边走边取下肩膀上那不太白的毛巾擦擦脸,招呼招呼附近干活儿的农民:“他二叔,你先喝点儿?”那边赶紧笑着说:“四哥你赶紧喝吧,我们那汤就要来了!”

男人喝完甜汤,浑身舒坦,接着干那没有干完的活儿。女人接过空小罐儿,疾步回家接着做饭。蒸花卷儿馍,蒸红薯,熬玉米圪星汤,炒萝卜白菜。没有菜的时候,在石臼里捣点蒜,做成蒜汁儿,配着馍吃——还略显夸张地形容这叫“家有万贯,搁不住热蒸馍蘸蒜”。

这顿饭介于鸡蛋甜汤与晌午饭之间,在10点左右,我们那里叫“饭时”。比如今城里的早餐晚两三个小时。鸡蛋甜汤只有下地干活儿的人才能喝,在家的人早晨起来顶多在炉子上温些头天晚上吃剩下的汤面条,叫“温饭”。农人们常戏称“温饭姓张,越温越香”。至今也不明白,温饭咋还姓起“张”来?

吃完“饭时”饭,全家都忙起来了。学生们去上学,老人们在家做些家务,媳妇们也背锄跟男人们上地一直干到下午两三点才回家吃晌午饭。

午饭不像城里那样常吃米饭,而是常常熬些麦仁稀饭,隔三岔五也吃顿捞面条。麦仁稀饭是下地前就捂在锅里的,回来吃现成的。稀饭里有棕色的大小麦仁儿、金黄的玉米仁儿、老红豆、绿豆、老南瓜,等等,糯香扑鼻。女人们把火打开,麻利地擀些白面片下到麦仁汤里,再捣点儿蒜汁儿,蘸面片儿吃。麦仁片汤又顶饥又解渴,尤其是夏天的午后,吃了真是感到爽歪歪了。

歇起晌儿,还要下地干活儿。半下午时,讲究的人家还要再往地里给男劳力送一次鸡蛋甜汤。不太讲究的,自己带一罐儿水,渴了喝点,累了歇息一会儿,天黑前就早早收工了。

若是谁家有坐月子的,最奢侈的,莫过于上顿甜汤下顿甜汤了。等出了满月,把个产妇养得红白花似的,人见人夸:婆婆会伺候。

虽说都是鸡蛋甜汤,但各家做出来的都不尽相同。就是同一位主妇做出来的,也没有哪顿是完全一样的。

我姥姥做了一辈子鸡蛋甜汤。我姥爷上地干活儿,每天都喝她做的鸡蛋甜汤。我妈坐了四回月子,每回都喝她做的鸡蛋甜汤。

我姥姥做甜汤时,站在滚水锅前,左手卡着小半碗白面粉,右手拿勺,从锅里舀半勺开水倒到白面碗里,然后放下勺子再拿起筷子,在碗的一角快速地左右转动,把搅起的烫面疙瘩拨到开水锅里,状如核桃大小。如此反复,直到把碗里的白面粉都搅完。

看那烫面疙瘩在沸水中翻滚,姥姥开始不慌不忙地涮碗儿、勾芡,然后小火慢熬。只熬得面汤与面疙瘩都失去各自的棱角,相互融合,姥姥这才把事先打好的蛋液均匀地撒在甜汤上面。有了鸡蛋的点缀,那甜汤才好看,就像雪地里开了一片腊梅花。

我妈常抱怨姥姥做的鸡蛋甜汤面疙瘩转得太大,还有点瓷。她于是就开始跟着别人改用冷水搅面丝。事先用冷水把碗里的面粉朝着一个方向搅,直搅得手困胳膊酸,等开锅后,边倒入搅好的面丝边搅锅。那面丝被旋转的沸水带着,面鱼儿似的,在锅里游。稍滚一会儿即可勾芡、打鸡蛋、出锅。

我总觉得这小面鱼儿里打上鸡蛋有些不伦不类,不加鸡蛋又不能叫“鸡蛋甜汤”,所以从心理上不愿意承认它。

等我结婚到了婆家,喝了“婆婆版”的鸡蛋甜汤,才发现这鸡蛋甜汤完全可以被改造成妈妈喜欢的那一款。本色、原味的小麦面,面汤浓淡相宜,烫面疙瘩小而虚软,金黄色的鸡蛋片在甜汤里若隐若现。那纯正的香甜,任你怎么喝也喝不烦。

我发现婆婆是在水响时就动手搅面疙瘩的。她说这样熬出来的甜汤黄盈盈哩,好喝。而且婆婆是一下子就把水舀足,三下两下就把碗里的面搅成疙瘩,然后倒入沸水锅中。由于水量充足,搅拌时间短,所以婆婆搅成的烫面疙瘩大而松软,在锅里滚不多久就自动散成小块儿了。出锅前,婆婆把鸡蛋液一打入锅里就赶紧把锅盖儿盖上,然后端锅。鸡蛋液在滚热的甜汤里捂一两分钟就熟了,金黄鲜嫩。

我学着做过多次,自感比姥姥做的有进步,但始终没有婆婆做的好。

有几次在饭店吃饭,忽然想喝鸡蛋甜汤,但端上桌的,却是半透明的粉面汤,没有烫面疙瘩,连小面鱼儿也不见一条。里面游着的,是一只鸡蛋就能甩一锅的鸡蛋丝。喝一小口,甜丝丝的,显然是放了糖,但却少了粮食的纯朴。

如今,姥姥和婆婆都已走远了。好在,爱人得了婆婆的真传,不时地,或早或晚,熬上一小锅热腾腾、甜滋滋的鸡蛋甜汤,让我们慢慢地回味那老去的时光。