早已不见的石磨、石磙、犁等农耕工具依次摆放,墙上挂着煤油灯、老照片,窗台上摆着瓷茶壶……12月11日,在坡头镇坡头村,58岁的村民郑三社在专门腾出的3间民房里归置着他收来的藏品。

郑三社的藏品种类繁多,囊括了石器、木器及书画、文具、钱币、票据等各种生产用具、生活用品。“只要是已经被时代淘汰的东西,不论它的年代是否久远,不管它的价值大小,我都会收藏。我收藏的不单是物品,更是历史。”郑三社告诉记者,他搞收藏不是为了赚钱。“我最大的愿望是开一家展览馆,希望每一个到我这里来参观的朋友都可以通过藏品,了解那个时代人们的生活习惯和民风民俗。”

“我就是喜欢老物件。”郑三社说,自己是一名普通的农民,自幼喜爱传统文化,平时做些小生意,手里有些积蓄后便开始搞收藏。很多人都不理解他为什么要收藏这么多东西。他搞收藏,既辛苦又不赚钱,何苦呢?郑三社对记者说,他就是乐在其中,他收藏的是一份感情。

郑三社生性豪爽。他说:“不要计较得失!人活着就得存点人气。”为了淘老物件,他走遍了附近的乡村。

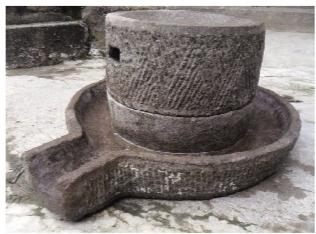

随着收藏知识的不断丰富,郑三社认识的藏友越来越多,收藏领域也越来越广,大到石磨、家具,小到粮票、纪念章、钟表、钱币……这些曾经在人们生活中发挥极其重要的作用却随着时代变迁而逐步淡出人们视野的老物件,在这里找到了得到安放的地方。

去年春天,郑三社在一户农家院的柴火堆里看到了一盘传统的石磨。这家主人说:“如今家里用不着这老古董了,家人就把它扔那儿了。”郑三社说,这盘石磨让他想起了童年时家里的一盘石磨,母亲用它磨玉米面、红薯干……全家人的口粮都靠它,逢年过节听到它传来欢快的“吱吱”声就会很开心。没有犹豫,郑三社当即将其买了下来。他的想法很单纯,就是想把老物件留下来,让子孙们看看,不管社会怎么发展人也不能忘本。

为了丰富藏品,郑三社甚至会买一些别人看起来非常奇怪的东西,比如印有毛泽东语录的茶缸、一只烂箱子、几本破了的“小人书”。

“我收藏的很多东西,不管价值大不大,都和我们的过去有着联系。”郑三社说。他的文化水平虽然不高,但对文化和历史无比敬畏。

“我愿意倾尽所有去收藏老物件,更希望把积累的财富拿出来和大家一起分享。”郑三社坦言,现在他花很大的财力和精力收藏这么多东西,目的就是希望有一天能够打造个展览馆,方便人们交流学习。

“老祖宗留下来的东西没必要藏着掖着。拿出来和大家分享,让别人快乐,自己也快乐。”郑三社说。