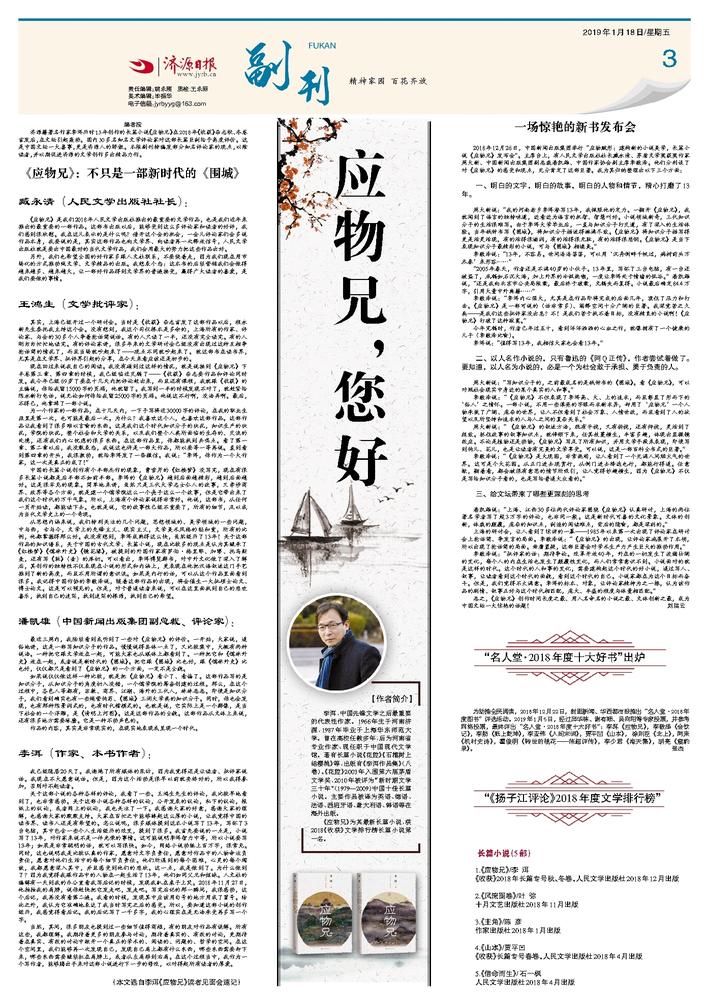

2018年12月26日,中国新闻出版集团举行“应物赋形:建构新的小说美学,长篇小说《应物兄》发布会”。主席台上,有人民文学出版社社长臧永清、茅盾文学奖获奖作家周大新、中国新闻出版集团副总裁潘凯雄、中国作家协会副主席李敬泽。他们分别谈了对《应物兄》的感受和观点,充分肯定了这部巨著。我为其归纳整理出以下三个方面:

一、明白的文字,明白的故事,明白的人物和情节,精心打磨了13年。

周大新说:“我的河南老乡李洱潜写13年,我佩服他的定力。一翻开《应物兄》,我就闻到了语言的独特味道,边看边为语言的机智、智慧叫好。小说领域新奇,三代知识分子的生活很难写。由于李洱大学毕业后,一直与知识分子打交道,有了深入的生活体验。当年钱钟书写《围城》,将知识分子描述得淋漓尽致。《应物兄》将知识分子描写得更是活灵活现,有的活得很滋润,有的活得很无耻,有的活得很悲悯。《应物兄》是当下表现知识分子最精彩的小说,可与《围城》相媲美。”

李敬泽说:“13年,不容易。世间浩浩荡荡,可以用‘沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春’来形容……”

“2005年春天,作者还是不满40岁的小伙子。13年里,写坏了三台电脑,有一台还被盗了,底稿如石沉大海,加上外界的冷讽热嘲,一度让李洱处于情绪的低谷。”潘凯雄说,“还是我向北京市公安局报案,最后终于破案,文稿失而复得。小说最后确定84.4万字,引用大量中外典籍……”

李敬泽说:“李洱内心强大,尤其是在作品即将完成的后面几年,顶住了压力和打击。《应物兄》是一部可说的(话非常多)、阐释空间十分广阔的巨著。我深觉苦之久矣——是我们这些批评家没出息?不!是我们苦于找不着目标,没有精良的小说啊!《应物兄》打破了这种寂寞。”

今年完稿时,作者已年过五十,看到洋洋洒洒的心血之作,就像拥有了一个健康的儿子(李敬泽比喻)。

李洱说:“值得写13年,我相信大家也会看13年。”

二、以人名作小说的,只有鲁迅的《阿Q正传》,作者尝试着做了。要知道,以人名为小说的,必是一个为社会敢于承担、勇于负责的人。

周大新说:“写知识分子的,之前最成名的是钱钟书的《围城》。看《应物兄》,可以对照社会现实中身边的某个真实的人和事。”

李敬泽说:“《应物兄》不但表现了李洱高、大、上的追求,而且彰显了形而下的‘俗人’之情怀。一部小说,不用一些漂亮的字眼而求新求异,却用了‘应物兄’一个人物承载了广阔、庞杂的世界,让人不但看到了社会万象、人情世故,而且看到了人的欲望以及所坚持和追求的人与人之间的复杂关系。”

周大新说:“《应物兄》的叙述方法,既有平视,又有俯视,还有仰视,灵活到了极致。抓住故事的叙事知识点,就停顿下来,任其枝蔓横生,丰富多趣,体现出显微镜效应。不论是植物还是动物,《应物兄》写足了所有知识,并用文学手段来表现,即便写到狗儿、花儿,也是让读者有完美的文学享受。可以说,这是一部百科全书式的巨著。”

李敬泽说:“《应物兄》是大观园,非常热闹,让人看到了一个充满人间烟火气的世界。这可是个大花园。从正门进去观赏行,从侧门进去择选也行,都能行得通。任意掀,翻着看,都会被很有意思的情节所吸引,让人觉得妙趣横生,因为《应物兄》不仅是写给知识分子看的,也是写给普通大众看的。”

三、给文坛带来了哪些更深刻的思考

潘凯雄说:“上海、江西30多位两代评论家围绕《应物兄》认真研讨,上海的两位著名学者写了超3万字的评论,也非同一般。这是新时代可喜的文化景象。文体的创新,体裁的颠覆,庞杂的知识点,制造的阅读难点,背后的隐喻,都是深刻的。”

上海的研讨会,让人看到了惊讶的一幕——1985年以来第一次出现了评论家在研讨会上抢话筒、争发言的局面。李敬泽说:“《应物兄》的出现,让评论家施展开了本领,所以出现了抢话筒的局面。毋庸置疑,这部巨著会对学术生产力产生巨大的推动作用。”

李敬泽说:“批评家的话:期待争论。改革开放40年,外在的一切发生了波澜壮阔的变化,每个人的内在生活也发生了颠覆性变化,而人们常常意识不到。小说面对的就是这样的时代。这个时代的人和事的变化,需要建构起这个时代的好小说,通过写人、叙事,让读者看到这个时代的面貌,看到这个时代的自己。小说家都在为这个目标而奋斗。但是,我们觉得不太满意。李洱的标本、对象,让评论家精神为之一振,认为该作品的剧情、叙事正好与这个时代相匹配,庞大、丰盛的程度与体量相匹配。”

总之,《应物兄》创作时间长度之最、用人名命名的小说之最、文体创新之最,成为中国文坛一大惊艳的话题! 刘洪云