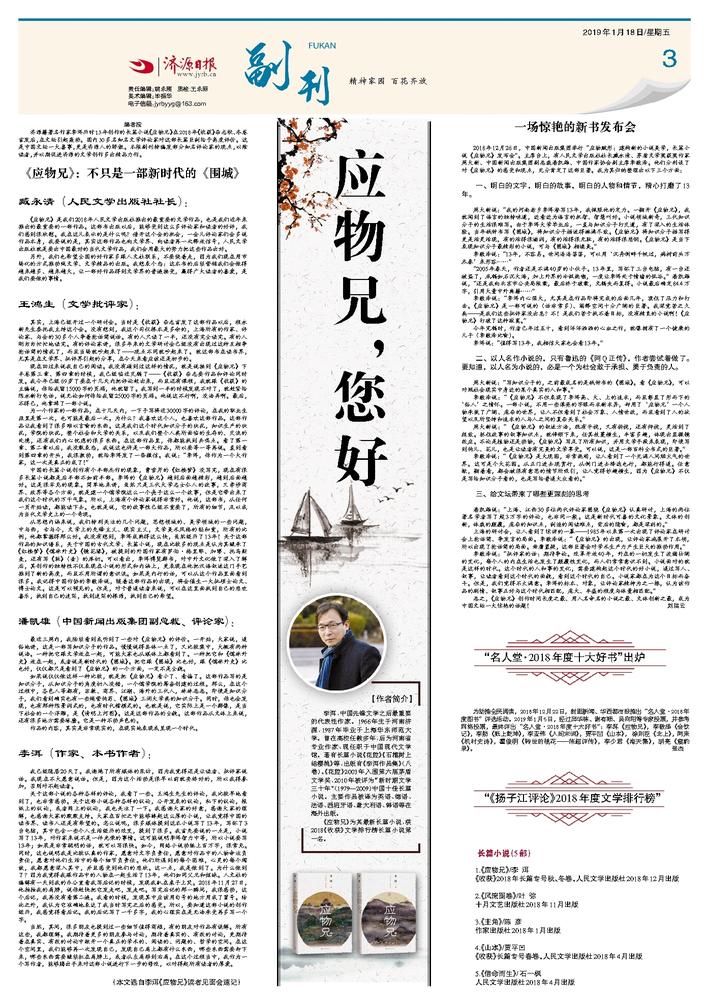

【作者简介】

李洱,中国先锋文学之后最重要的代表性作家。1966年生于河南济源,1987年毕业于上海华东师范大学。曾在高校任教多年,后为河南省专业作家,现任职于中国现代文学馆。著有长篇小说《花腔》《石榴树上结樱桃》等,出版有《李洱作品集》(八卷)。《花腔》2003年入围第六届茅盾文学奖,2010年被评为“新时期文学三十年”(1979—2009)中国十佳长篇小说。主要作品被译为英语、德语、法语、西班牙语、意大利语、韩语等在海外出版。

《应物兄》为其最新长篇小说,获2018《收获》文学排行榜长篇小说第一名。

编者按

济源籍著名作家李洱历时13年创作的长篇小说《应物兄》在2018年《收获》杂志秋、冬卷首发后,在文坛引起轰动。国内30多名知名文学评论家对这部长篇巨制给予高度评价。这是中国文坛一大喜事,更是济源人的骄傲。本报副刊特编发部分知名评论家的观点,以飨读者,并以期促进济源的文学创作多出精品力作。

《应物兄》:不只是一部新时代的《围城》

臧永清(人民文学出版社社长):

《应物兄》是我们2018年人民文学出版社推出的最重要的文学作品,也是我们近年来推出的最重要的一部作品。这部书出版以后,能够受到这么多评论家和读者的好评,我们感到很欣慰。我在这儿表示的是什么呢?借开这个会的机会,一会儿评论家们会多说作品本身,我要说的是,其实这部作品也向文学界、向读者再一次释放信号,人民文学出版社就是要出中国最好的当代文学作品,我们会用最大的努力把这些作品出好。

另外,我们也希望全国的好作家多跟人文社联系,不要绕着走,因为我们现在用市场化的方式推动纯文学、文学精品的出版。我想表个态:这本书的后续营销我们会做得越来越多、越来越大,让一部好作品得到文学界的普遍接受,赢得广大读者的喜爱,是我们要做的事情。

王鸿生(文学批评家):

其实,上海已经开过一个研讨会。当时是《收获》杂志首发了这部作品以后,程永新先生委托我主持这个会。没有想到,我这个司仪根本是多余的,上海所有的作家、评论家、与会的30多个人争着抢话筒说话。有的人只读了一半,还没有完全读完。有的人刚匆匆忙忙地读完。有的评论家讲,很多年来的文学研讨会已经没有出现过这种互相争抢话筒的情况了,而且当场就吵起来了——观点不同就吵起来了。就这部书在读书界,尤其是在文学界、批评界引起的分享,在今天来看应该还是初步的。

现在回过来说我自己的阅读。我没有碰到过这样的情况,就是说接到《应物兄》下半卷第三章、第四章的时候,我已经临近交稿了——《收获》杂志要作品和评论同时发。我今年已经69岁了要在十几天内把评论赶出来,而且还有课程,我就跟《收获》的主编说,你给我留15000字的页码,他就留了。我写到一半的时候发现不对了,就赶紧给陈永新打电话,说无论如何你给我留25000字的页码。他说这不行啊,没法弄啊。最后,不得已,他拿掉了一部小说。

为一个作家的一部作品,在十几天内,一下子写将近30000字的评论,在我的职业生涯里是第一次,也可能是最后一次。为什么?我喜欢这个人,也喜欢这部作品。这部作品让我看到了很多难以言喻的东西。这是我们这个时代知识分子的状况,知识生产的状况,学院的状况,整个社会和大学的关系,以及我们整个人类所面临的生存的、交流的处境,还有我们内心忧虑的很多东西。在这部作品里,你都能找到共鸣点。看了第一章、第二章以后,我没敢表态,我说这也许是一部大作品,所以要等一等再说。直到看到第四章的开头,我很激动,就给李洱发了一条微信。我说:“李洱,你作为一个大作家,这一次是真正的成了!”

中国的长篇小说创作有个半部杰作的现象,曹雪芹的《红楼梦》没写完,现在有很多长篇小说都是后半部不如前半部。李洱的《应物兄》越到后面越精彩,越到后面越好。这是很罕见的现象。简单地来讲,虽然只是三代大学志士仁人的故事,又牵涉商界、政界等各个方面,就是建一个儒学院这么一个壳子这么一个故事,但是它带出来了我们这个时代的万千气象。所以,上海有个评论家说得非常好。他说,这部书,从任何一页开始读,都能读下去。也就是说,它的故事性已经不重要了,所有的细节,足以成为当代文学史上的一个奇观。

从思想内涵来说,我们特别关注的几个问题,思想领域的、美学领域的一些问题,中与西,古与今,文学上的先锋主义、现实主义,文学美术风格的轻和重,所有的比例,他都掌握得那么好。我没有想到,李洱成熟得这么快,虽然经历了13年!关于这部作品的知识谱系,关于中国的古代文学、长篇小说,现在比较多的观点是认为其继承了《红楼梦》《儒林外史》《镜花缘》,被提到的外国作家有罗伯·格里耶、加缪、托马斯麦,还有写《耻》(音)的库切。可以看出,李洱博览群书,对中外文化做了深入了解后,其创作的独特性不仅表现在小说的形式和内涵上,更表现在他把汉语叙述这门手艺推到了新的高度,而且不用所谓的意识流。如果是内行的话,可以从这个作品里面看到很多。我记得中国作协的李敬泽说,随着这部作品的出现,将会催生一大批硕士论文、博士论文。这是可以预见的。但是,对于普通读者来说,可以在这里面找到自己的悲欢喜乐,找到自己的迷茫,找到迷茫的根源,找到自己的希望。

潘凯雄(中国新闻出版集团副总裁、评论家):

最近三周内,我陆续看到或听到了一些对《应物兄》的评价。一开始,大家说,通俗地讲,这是一部写知识分子的作品。慢慢说得具体一点了,又比较集中,大概有两种说法。一种把它跟文学放在一起,可能大家也从媒体上都看到了。一种把它和《儒林外史》放在一起,或者说是新时代的《围城》。把它跟《围城》比也好,跟《儒林外史》比也好,仅仅都只是看到了《应物兄》的一个方面,一定不是全貌。

如果说仅仅做这样一种比较,就是把《应物兄》看小了、看偏了。这部作品写的是知识分子,从知识分子的角度切入没错,一个儒学院的筹备创建的过程。那么,在这个过程中,各色人等都有,宗教、商界、江湖、海外的三代人,林林总总。即便是知识分子,我们看到确实也有一些蝇营狗苟、《围城》三闾大学类的知识分子。同时,你也会发现,也有那种陈景润式的,也有时代楷模式的。也就是说,它实际上是一个群像,是当下社会的一个浮雕,是《清明上河图》。这是这部作品的全貌。这部作品从文体上来说,还有很多地方需要琢磨。它是一种不动声色的。

作品的内容,其实是非常现实的,在现实地表现或呈现一个时代。

李洱(作家、本书作者):

我已经隐居20天了。我谢绝了所有媒体的采访,因为我觉得还是让读者、批评家说话。我现在不大愿意说话。但是,因为这个活动是很早以前就安排好的,所以我得参加,否则对不起读者。

关于这部小说的各种各样的评论,我看了一些。王鸿生先生的评论,我比较早地看到了,也非常感动。关于这部小说各种各样的议论,公开发表的议论,私下的议论,报纸上的议论,或者网上的议论,我也关注了一下。我感谢大家的好意,感谢大家的理解,也感谢大家的默默支持。大家在百忙之中能够捧起这么厚的小说,让我觉得中国的读书界、读书人还是有希望的。怎么说呢,很多媒体提到这本小说写了13年,写坏了3台电脑,其中包含一些个人生活经历的改变,提到了很多。我首先要说的一点是,小说写了13年,对作家来说不是一件光荣的事情。这可能说明李洱智力中等,所以小说要写13年;如果是非常聪明的话,就可以写很快。如今,网络小说动辄上百万字,很常见。同时,这也说明我是比较认真的作家,愿意对文字负责任,愿意对作品中的人物命运负责任,愿意对他们生活中的每个细节负责任。他们所遇到的每个困难,心灵的每个褶皱,我都愿意深入其中,并且感受到他们的悲欣。这一点,我是做到了。为什么做到了?因为我觉得我跟作品中的人物在一起生活了13年,他们如同父兄和姐妹。人文社的编辑有一天到我的办公室看我写后记的时候,发现我趴在桌子上哭。2018年11月27日,他拍拍我的肩膀,说你赶快把它发走吧,发走吧。写完后记的那一瞬间,我很感动,这个后记,我再没有看第二遍。我看的时候,发现其中应该用句号的地方用成了冒号。除此之外,我认为它准确地表达了我当时写完之后的感受。所以,要知道这部小说的创作经历,我感觉得看后记。我的后记写了一千多字,我的心理实在是无法承受再多写一个字。

当然,其间,很多朋友也提到过一些细节值得商榷,有的朋友对作品有误解。所有这些,我都理解。我期待着更多的朋友参与讨论,期待着真实的、有效的讨论,更期待着在真实、有效的讨论中敞开一个真正的学术的、阅读的、问题的、哲学的空间。在这个空间里,我们能够再一次发现自己,发现自己肩上都有什么东西,哪些东西需要卸下来,哪些东西需要继续扛在肩膀上,或者从左肩移到右肩。在这个过程当中,我作为一个写作者,能够腾出手来对这部小说进行下一步的修改,以对得起所有读者的厚爱。

(本文选自李洱《应物兄》读者见面会速记)