1000多年前,李白登王屋,留下“山高水长,物象千万”的真迹;白居易游枋口,盛赞“济源山水好,老尹知之久”;韩愈送友人李愿归盘谷,留下“泉甘而土肥,草木丛茂”的佳话……山清水秀,人文厚重,文人墨客为济源留下生动的注脚。

地处黄河流域中原文化摇篮地带,悠久的历史馈赠给济源数不胜数的文化瑰宝——

济水文化、愚公文化、道教文化、荆浩画文化、卢仝茶文化、孙思邈药文化等独具地域特色的文化资源星罗棋布;

盘古开天、女娲补天、黄帝祭天、后羿射日……耳熟能详的创世文化,在民间口口相传;

济渎庙、阳台宫、大明寺、奉仙观、延庆寺塔、轵国故城等“国宝”级文化古迹散落在济源大地;

80%以上的宜游面积,自然天成的绿色生态屏障,底蕴厚重的地域文化……是济源旅游发展的原动力。

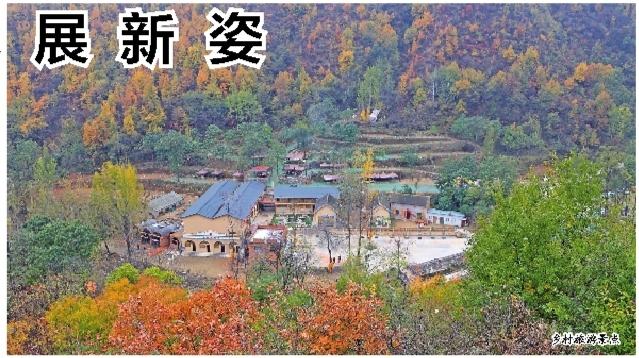

改革开放40年,济源旅游在改革中起步,在探索中发展,在调整中提升,实现了从无到有、从小到大、从弱到强,从观光游到休闲游再到全域旅游的蝶变。

从观光游起步 激活一池“富民春水”

时间见证了发展变迁,岁月记录了奋斗足迹。

独具魅力的资源禀赋,给了济源旅游足够的底气,而锐意改革和勇于创新更使得旅游走上了经济建设主战场。

20世纪80年代,沐浴着改革开放的春风,济源旅游发展正式起步,从完善基础设施,到旅游景点开发,再到发展观光游,一路风雨坎坷,一路砥砺前行,创造了一个又一个奇迹。

1997年,我市旅游景区全面对外开放,景区的开发建设也转变为以政府投入为主,完成了景区车行道、步游道、供水供电、旅游公厕等基础设施和索道、电梯、游船、游客中心等服务设施建设,建设了总仙宫、猕猴园、愚公故居等一大批重点项目。

游客来了,景区火了,群众富了。1999年“五一”假期,济源各景区车队如龙,人潮涌动,(下转第七版)

编者手记

旅游业具有“一业兴、百业旺”的带动效应。全域旅游,则是促进城乡产业优、百姓富、生态美的民生工程。

综观改革开放40年,济源旅游实现了从观光游到休闲游再到全域旅游的嬗变,实现了转型升级。

作为国家产城融合示范区,作为我省唯一的全域城乡一体化示范区,作为国家全域旅游示范区创建单位,济源秉承“绿水青山就是金山银山”理念,弘扬愚公移山精神,站在时代的前沿,坚持生态优先、绿色发展,大力发展生态游、绿色游、休闲游,在发展全域旅游上得天时、占地利、聚人和。

既要绿水青山,还要宜业、宜游。济源在旅游开发中,将生态、文化、农业、环境等产业深度融合,使老景区增添新活力,新景区有了新特色。

相信随着全域旅游向纵深推进,“一山一水一精神”将逐渐成为济源经济社会发展的活力之源,也必将成为游客心中的诗和远方。