从遥远的大洋彼岸归来,故乡已然春深似海。

那些大朵的玉兰、稠密的红叶李、红白樱花、雪白的梨花、朱红的海棠,自然是等不及,悄悄消失在嫩绿或嫩红的叶子里了。而文博路上一街两行的楸树花,却像是提前开了。紫色的花瀑从蓝天上倾泻下来,浓烈的香气醉了一街人。

同样醉人的,还有愚公苑等多处细碎的紫色楝花,南山上满坡雪白的槐花,田野间吹着紫色小喇叭的泡桐花,城展馆前面绿米粒似的香樟花,一律散发着或浓或淡的清香,告诉我,春未归去。

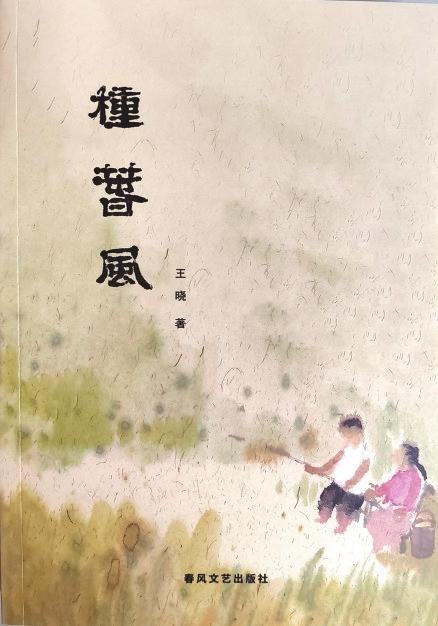

傍晚,春风拂面,彩霞穿过国槐的新叶,为整洁的人行道铺上一道金光。隔着红、白、黄各色月季花缠绕的栏杆,我从王晓手中接过了她新出版的第二本散文集《种春风》。此后几天,便沉醉在她“种”的十里春风里了。

还记得读王晓第一本散文集《亲亲,我的土地》时,也是春天。那时我就知道,她并没有沉浸在首次出书的快乐里,而是立即着手整理第二部书稿,即《种春风》。当时,很为她的勤奋、她的冷静、她的才情还有深厚的积淀感动,于是就写下了读后感——《天分、真情与实功》。文末有一段话是这样的:“想起谁说过的一句话:最怕别人既比你聪明,又肯下笨功夫。有天分、真性情的王晓,写起文章来又这么卖力,不知道偷一点懒、耍一点滑,那她要是不进步,恐怕是天理难容了。”

果然这么快,她的第二本书就出版了,而且还有一本小说集《天欲雪》,也即将出版。作为她的文友,我真得好好向她学习。

与《亲亲,我的土地》相比,《种春风》似乎更随性,真的就像一缕一缕的春风,时强时弱,恰到好处地吹皱读者的心湖,拨动读者的心弦,让读者随着她的文字,走心。

如《槐花院落》中,写爱好书画的“花木间”女主人简约、快乐的精神追求:“赚钱是为什么啊?还不是为了让自己快乐吗?”其实这样的道理谁不懂得呢?唯有读了这样的文字,才更觉通透。

更能引起共情的,是王晓写亲情方面的文字。以《种春风》为代表,她用无数的细节烘托对父亲、母亲、丈夫、女儿的浓浓亲情,还有对亲戚、朋友的感情,都让人感同身受。如她写为让重病的父亲开心,说:“爸,我可是绝对拥护你的。我就好比你养的小狗,谁敢得罪你,我就朝着谁叫唤!”写《给母亲添新衣》:“红彤彤的颜色,映衬着母亲满脸菊花般的皱纹,真是美极了。”写《致女儿书——石榴花开报平安》:“在方舱医院的那些天,我不知道你一个人偷偷哭过没有,远在家乡的我却为你掉过很多眼泪。”在表达亲情这方面,王晓从来不惜笔墨。拓展开来,对爱情,对友情,甚至对一只流浪小狗的怜惜之情,无不流露出发自内心的细腻感情。这也是王晓散文一脉相承的特色,不再赘述。

读《种春风》,让我佩服的,还有她发散思维的能力。任何一件小事,哪怕像蚂蚁那样的一个小点,王晓都能成就一篇启迪人心的散文。正如作家孙勇在为王晓本书所作的序《春风最美的抵达》中所言:“王晓的想象以及联想能力非常丰富。看似东拉西扯拼凑素材,实则都与写作主题紧密相连……王晓深知散文写作中单篇散文需要的信息含量,‘东拉西扯’出散文的厚度与深情。”

如写《银镯子》,从老姑妈的银镯子,联想到奶奶的银耳坠,又联想到女子结婚时的“三金”,写自己对银镯子的执着,再写先后购买三只银镯子的去向,母亲、婆婆、女儿不同角色对银镯子的态度,最后写到七夕晚上戴着银镯子与爱人一起看电影。不长的篇幅,却出现了众多的亲人,就像是随意和你唠家常,但读者却能从中读出浓浓的味来:奶奶的慈爱,妈妈、婆婆的欢欣,女儿的清纯,夫妻的恩爱,更有作者清新脱俗又不失爱美之心的价值追求。

当然,我最佩服的,还是她的博闻强记。我常常跟随她的思路,听她分享一些书,稍微拓展一下我过于狭窄的阅读面。如她在第五辑《书卷多情》中提到的许多书,我都没有系统读过。包括张爱玲的,雪小婵的,庆山的,冯唐的,等等。迟子建的《踏着月光的行板》我也没有读过。王晓在《到底人间欢乐多》中提到在文化城散步时曾与我分享过这本书的,如今我竟然想不起来还有这回事!但无论如何,我还是喜欢与她在一起,听她讲曾经读过的书,讲她的感悟。

窗外,梧桐的叶子绿意渐浓,春风透过窗纱,送来了夏天的问候。感谢王晓的《种春风》,让我在故乡度过了这个别样的春天。我想,她“种”下的春风,必将带来夏天的蓬勃,秋天的丰硕。