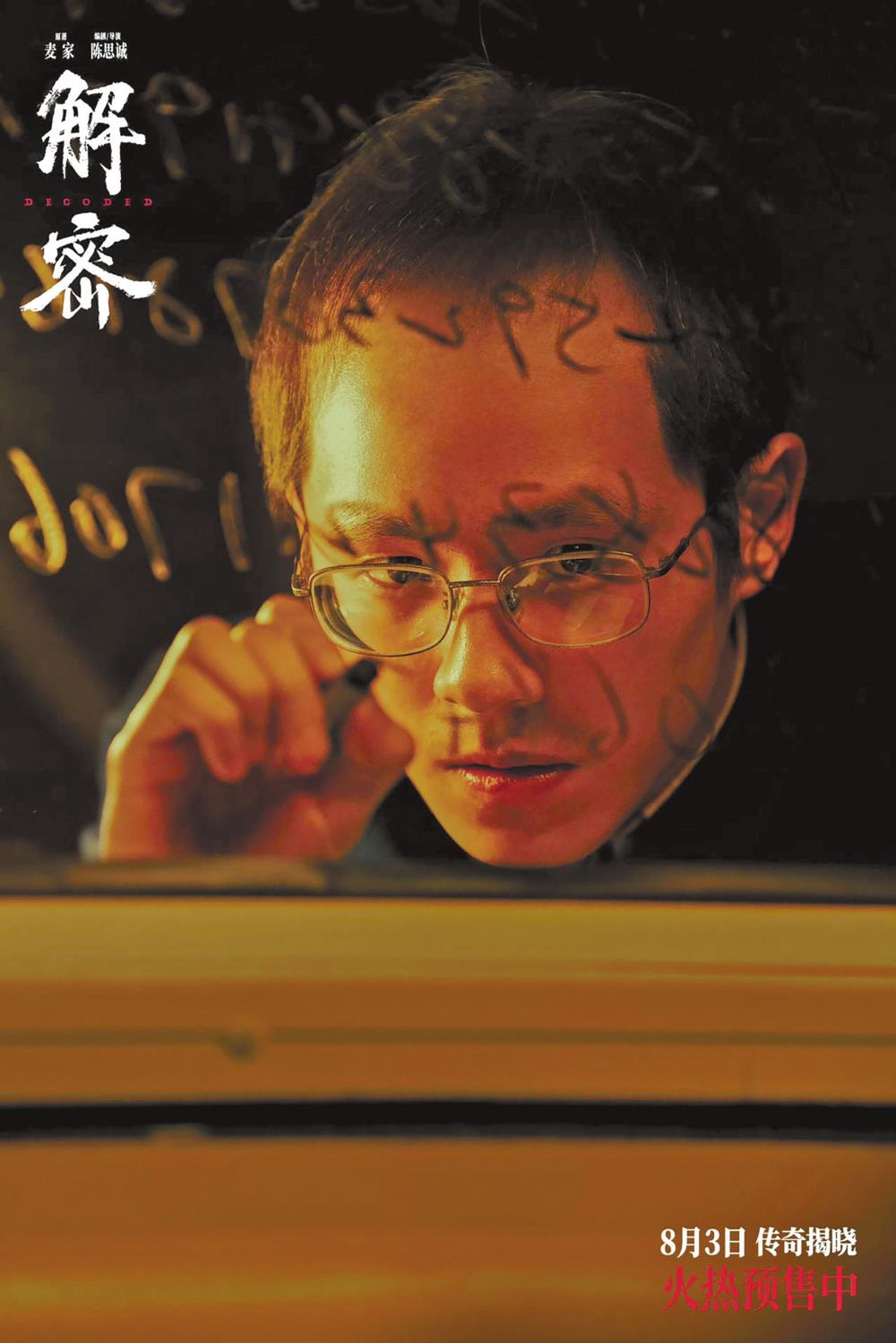

电影《解密》根据茅盾文学奖获奖者麦家的同名小说改编,讲述拥有数学天赋却孤寂脆弱的容金珍为密码破译事业奉献生命的故事。影片杂糅了许多类型,包括以被采访者讲述为引导的人物传记片、梦幻与现实交织的悬疑片、由敌对双方具体事件推动情节的谍战片等,同时也具有明显的心理和政治元素。

由于其内容丰富、内涵深刻、画面及叙事节奏掌控到位等原因,尽管影片时长为两个半小时,但观影者并不觉得时间冗长。

传奇故事的现实叙事

影片始于容金珍的早年经历:神秘而不堪的身世,童年被人抚养时所处的孤独幽闭的环境等。正是抚养人培养了他的解梦能力,长时间的独处也“解锁”了其数学天赋。墙面上繁杂的数据和公式,在亦真亦幻的爆破或想象的波动中,推动了英雄的出世。

传奇是现实的飞升,天才也有成长的背景。容金珍的成长和观念的形成始于加入校长的家庭后,校长对他视同己出的善待、家国荣辱的共同经历、与希伊斯的特殊关系等都是关键环节。这些情节都靠具体的细节支撑:为了不伤害小金珍的自尊,一家人改变倒茶习惯,甚至让其成为一种亲人间的默契。该情节在影片中出现了两次,运镜方式也基本相同,不同的是时间的流逝,长存的是亲情和东方文化的含蓄。

跟随老郑去701局,告别家人时木讷的金珍深情的下跪,则将感恩之情推上了极致。他无法报答养育他的小家,只能义无反顾地选择大家。这是英雄的必然选择,但影片没有简单停留在这一点上,而是在小家有难的情况下,安排了容金珍对家人的拯救。这个段落旨在让英雄更具人情味,在原则性的间隙中,提供了人性化的空间。

故事的基石是现实的。特殊的年代和真实的故事背景,人物的关系与叙事的逻辑,特别是采用传记片式的人物采访所营造的既视感和纪实感,除控制节奏外,还可以表现客观叙述不易展现的关键情节内容。

当然,这种方式也有其局限性,需要对叙述内容有较好的设置,要避免成为可有可无的形式上的装饰。删除这种形式是否影响故事的完整性和叙事流畅性,是判断的标准。

影片穿插容金珍家人、妻子、同事的采访串联起首尾。开篇的旁白式介绍增加了人物的代入感,之后的故事情节是按照常规的叙事逻辑进行叙述的:跟随校长目睹和亲历战火下的百姓惨状,进入大学的各种状况,与希伊斯的结识及与老郑的相遇,都成为容金珍人生路上重要的转折。希伊斯进一步激发了容金珍的数学能力,家人和老郑培养了容金珍的道义与担当。他从事解密工作的初心,是因为最开始听到的一句话——破译密码可以挽救很多人的性命。

当梦境成为解密方法或情感表达

电影中,容金珍作为隐蔽战线上破译敌人密码的英雄,除了具有强大的数学推理能力,梦境还给他提供了破译的灵感。他的妻子甚至负责及时叫醒他,以便于他记录梦境。

在影片中,可以看到红色沙滩、静默巨物、金色芦苇、密码迷宫、神秘海象人、缠绕的输液管、坍塌的摩天轮等诸多梦境意象,那些红色的门、迷失的路、深海中的各种数字符号等元素,无不体现着创作者的想象力和创造力。其中有实拍,也有数字视效制作。这些亦梦亦幻的场景,从技术实现到情感呈现,都达到了较高的水准。

比如,从舞台上的《红灯记》转向摇滚乐时,摇滚乐场景被设置在具有符号意义的栅栏后面,容金珍作为一个孤独的观望者,流露出的是无奈与迷茫。这不仅和希伊斯邮寄的唱片有关,还包含了其他信息,如革命现代京剧的普及与符号化(701局也不例外)。色彩的反差也出现在其他梦境中,红色沙滩与蓝色海洋对比更加明显。当然,如果在本场设计中,让声音元素也做适度交叉,比如让《红灯记》的声音渗入摇滚的画面,更能体现一种混乱无序,从而更加体现破译密码的艰难。

按照弗洛伊德《梦的解析》理论,应该也是容金珍童年时学习的解梦方法,梦是一个人与自己内心的真实对话,是人在清醒的意识下的潜意识活动。梦包含显相和隐相,显相是梦的表面现象,是指那些人们能记住并描述出来的内容;隐相是指梦的本质内容,梦主要通过压缩、移置等来隐藏显相。影片中有些梦境可以对位理解,比如和个人情感直接关联的与女保密员在麦田里奔跑。通过复杂的装置建构、色彩和光线的有机结合,我们看到了梦的显相。在这里,梦表现为一种直觉导向,也能看到作为天才的容金珍,在清醒状态下对梦的解析。影片没有严格区分梦境与现实,甚至有意进行了模糊处理。这让影像更加连贯,无论从视觉冲击还是心理角度,都增强了观赏性。

可以看到,梦境在《解密》中成为常态,几乎连接了整部电影,是本片的创作难点,也体现了美术、摄影、视效等团队的水准。梦境表征着容金珍的人物情感和成长变化,尤其在影片的后半部分频繁出现,可以理解为解密期间压力大导致梦境多,使梦成为一种功能性叙事手段。

笔者很希望容金珍的梦中能偶尔闪现其早期记忆(包括校长及家人),这样会消解梦境的功能性,对解密也会产生更质朴的帮助,就像《盗梦空间》保密箱里的那个风筝。

当然,天才自有天才的做梦方式。

镜头语言保证了叙事的连贯性与流动感

《解密》的叙事视点及影像内容是多元的,既有讲述者的第三人称叙事,进入情境后又采用客观视点叙事,大量主观视点的梦境更是该片的重要表现内容。现实与梦境、主观与客观、主客观之间的自由转换等都为影片的拍摄增加了难度,也造就了该片的摄影风格。

摄影师曹郁就表示,《解密》是极为少见,也特别值得尝试的电影。它的故事很独特,讲述方法也很独特,既有很多梦境,又有真实的质感,平衡梦境和真实是摄影的一大挑战。

在拍摄手法上,影片大量采用了长镜头和运动镜头。长镜头保证了叙事的连贯性,无论现实还是梦境。现实中的长镜头给人客观甚至纪实的感觉,梦境中的长镜头更保证了意识或潜意识的流动感。梦中的信息密集而连贯,破碎感则源于醒来后的遗忘。因此,容金珍需要妻子及时叫醒他,以快速记录梦中的信息。运动镜头除了符合动作的连贯性及梦的流动感,对影片节奏的控制也至关重要。梦境中迷宫般的通道、无尽的麦浪、幽深诱人又具有吞噬感的漩涡、火车内外的运动、寻找容金珍时越过逆光下废墟的纵向的镜头等,都是连贯与移动的有机结合。特别是容金珍妻子经常做的同一个梦(用密码编织成爱,两侧布满烛光,爱人在前方等候,哪怕只是背影)的亦真亦幻的呈现,将复杂的情感推到了极致。同样,在现实环境中,从容金珍跟随校长在街头遭遇轰炸时救人,到他跟随老郑进入701局的地下工作地点,都运用了移动跟拍的长镜头拍摄方式。

在视点转换上,《红灯记》的片段是一个很好的运用。由容金珍的主观镜头中红灯的特写变焦拉成大全景,带出观众席中孤零零的容金珍,接着镜头摇至身后的摇滚场景,营造了容金珍在梦幻中的主观心理环视,同一镜头中包含了时代特征、解密迷局、心理情愫等诸多元素。

影片中有两个重要的道具,即记事本和灯。记事本不同于棋盘上的一枚兵,对弈时被希伊斯偷拿去的小兵只是某一时刻一个完整逻辑板块中的小缺失,而记事本记录着容金珍梦的细节和解密的思路,是容金珍梦幻与现实的中介,连接过去与现在,其作用已不仅仅是解密的工具。希伊斯派人盗取了记事本,由此引发了容金珍对笔记本的疯狂寻找及组织对容金珍的费力找寻。就此而言,希伊斯是险恶的,他爱的仅仅是容金珍的才。这一点从初次上课他对待容金珍的方式即可看出。容金珍对亦师亦友亦对手的希伊斯始终心怀善意。为了保护希伊斯,他甚至破解“黑密”后,也未使用自己的名字。这是影片温情与道义的亮点。

灯在片中起到了类似《盗梦空间》中陀螺的作用,而最有意味的处理则在片尾彩蛋。它不再受开关控制,始终亮着,意喻希望与观众达成“在梦中”的共识。电影是一个梦,对出镜的导演陈思诚而言,意味着关于电影的元电影元素;对于历经一切的容金珍,不知道他更愿意待在梦幻中还是现实中;于我,更愿意容金珍可以对这盏导演关不掉的灯控制自如。灯光有明有暗,意味着这位为家国燃烧自我的天才,依然和我们在一起。

(齐青)