(接上期)

锅底灰与皂角板儿

锅底灰现在叫草木灰。过去农家之所以叫锅底灰,一是因为它是烧锅做饭产生的灰,二是宋庄这一带一不靠山二不靠陵,烧火做饭用的柴火大多是树叶杂草或庄稼秆和根,并不用木柴。那时,克井大社煤矿虽然也卖煤,但是多数家庭用不起,一年中只有在柴草烧完后才用煤。为了少用煤,庄稼收割时节和入冬前后,收集柴草树叶就成为家家都很重视的一件事。大人多数时间在地里忙农活儿,拾柴就成为上小学的孩子们必须干的活儿。一有空儿,孩子们就个篮子或背个筢子挑个箩头,到村边搂树叶或到地里捡庄稼茬子。搂树叶最好在刮过大风以后,树叶都被刮到了墙边或村边的犁沟里,筢起来效率要高一些。在犁后的庄稼地里捡拾谷茬玉米根等,比较费劲,效率也不高,但这些柴草比较耐烧,贮藏也比较方便,因此常会得到大人们的称赞。

柴草烧火做饭以后,锅底灰不仅可以用来肥田,还可以充当洗涤剂使用。具体方法是,把锅底灰装在竹篮子里,下面放个盆子,然后在篮子里面倒上水,等水渗到盆子里澄清后,就可以在不太浑浊的水里泡上需要洗的衣服,闷一闷,搓一搓,再漂洗干净。

与洗衣服最相关的是皂角板儿。皂角板儿是济源人对皂角的称呼。20世纪50年代,皂角还是居家洗涤衣物的主要用品,是真正的纯天然除垢剂。因为是不可或缺的生活用品,所以皂角树就具有“财富”的身价,且大多长在家门口或院子里。皂角树还是长寿树种,树冠又大,树荫之地就成为人们夏天乘凉的好去处。皂角树虽有雌雄之分,但多数种性不纯,雌雄又同株,属于“二性子”。因此,比较纯种的雌性皂角树结的皂角板儿又多又大,这种树自然备受人们青睐。

皂角板儿的成色也有差别,成色好的皂角板儿厚实且多子,洗衣物时用棒槌砸一砸,泡在水里,一会儿就起泡沫,人们称之为“造”。“造”字旧读“糙”音,本义为庄稼早熟或一年多熟。于是,富于联想的乡亲们就把皂角的“糙”和结婚生孩子联系起来,把新媳妇早生孩子也称为“糙”。不论谁家孩子结婚,新媳妇床上必定有大枣、皂角、核桃、花生四样东西,寓意是期望新媳妇不但要早生多生,还要“花”着生。

秋天,皂角成熟的时候,一尺多长的皂角板儿挂满枝头,很是喜人。但皂角成熟了,干了,也还挂在树上,不会自己掉下来。树虽然都是有家有主的,但是邻里情感比皂角更珍贵,况且树上又长着很多刺,人上不去,所以,谁有空儿就都可以拿竹竿去打。即便如此,要把皂角板儿从好几丈高的树上打下来,也不是轻而易举的事。最好是夜里能刮一场大风,那些越是长得又长又大的皂角板儿,就越容易被风刮掉下来。第二天清晨的皂角树下,肯定是人声鼎沸——大家都跑来捡拾大风送来的“天赐之物”。

石磨

石磨作为农村加工粮食的主要工具,一直到二十世纪五六十年代还是主角。那时候,宋庄村里有石磨的人家并不算多,西半个村子,只有南街的李秉均家,西地的李振国家,西头的李连成家、李德宗家和李顺然家有石磨。

石磨由磨扇和磨盘两部分构成。磨扇有上下两扇,直径60多厘米,厚15厘米至20厘米。上扇有两个直径5厘米的磨眼,是粮食进入上下两磨扇之间的通道。上扇两侧还有两个相对的小窟窿,可安装铁制的磨环,是用来穿磨杆的。两个磨扇相对应的面上,刻有浅槽,是石磨的“牙齿”,是用来研磨粮食的。上下磨扇中心相对处,还有下凸上凹的磨脐,以限制两扇磨不会错位。

石磨盘直径大约1.5米,厚度一般是15厘米至20厘米,是磨扇的基座,也是盛放磨出的粮食的台面。

磨面时,先把粮食倒在磨的上扇上,在磨环里穿上磨杆,用牲口或人力拉动上边的磨扇,逆时针转动,粮食就从磨眼流入两层磨扇之间;在重力作用下,两扇磨相对运动,就可以磨碎粮食。

用石磨磨面,每磨一遍,都要用细罗筛一遍,然后再倒到磨上继续磨,如此重复磨上三五遍,就可以把80%左右粮食淀粉分离出来,剩下的麸皮还可以用来喂牲口或养猪。

石磨用久了,磨牙会被磨浅,磨粮食的效率就会降低,就要请铣磨师傅用錾子把磨浅了的磨齿再锻深一点。用牲口拉磨加工粮食,效率不高,一天大概可以加工五六十斤粮食。

石碾

石碾与石磨都是古老的的石器,主要用来碾米。20世纪50年代的宋庄,只有两盘石碾。一盘在李鸿昌老宅后院里,后来因建房用地,被移到了扫盲识字班的院子里。另一盘在东头赵发明老宅门前。由于石碾体量大,安放起来占地面积也很大,一般人家是置办不起的。

石碾由碾磙、碾框和碾盘三部分组成。碾磙是一个直径约50厘米、长约60厘米的圆柱体,上面刻有平行的浅槽,也相当于石碾的“牙齿”。碾磙两端各嵌有一块方铁,铁块中心有凹进去的“肚脐眼”,是用来固定碾框的。碾框用硬木制成,可以纵向套在碾磙上;碾框两侧有两个圆木,形如龟头,必须恰好插入碾磙两端的“肚脐眼”里。碾盘是一个圆形石盘,直径约1.6米,厚约20厘米;中心有一圆孔,孔中插一铁棒,称为碾管。用人力或牲口推着碾框,碾磙就可以在碾盘上围着碾管转动。

石碾的主要功能是用来碾米的。其过程与石磨磨面相似,一般碾三遍才能把谷子碾成米。相对于石磨,石碾的功能还要多些。比如用柿子造糠,就是必须用石碾才能完成的,别无他法。造糠的办法,是先把谷糠(谷子碾米时簸出的谷壳)和半软的柿子一起放在碾子上碾轧,搅和均匀后,摊在苇席上晒干,保存到冬春季节青黄不接时,在石磨上磨成面,就成为既有甜味又有一定营养的黑色面粉,称为“甜糠面”,可以做成馍,但是不能发面,蒸成的馍比较硬。如果掺些小麦面,也可以发酵,做成松软的馒头。

与碾米用的石碾有关的农具,还有专门用于播种麦子的石碾。这种碾子个头很小,一般是三个一组,固定在木框子里。这种石碾的用处,是在麦子播种以后,即时用碾子顺着麦垄把土壤压实,防止刮风影响麦种发芽。

现在播种机上配置的镇压器,就是过去小石碾的更新换代品。

红薯窖

从20世纪50年代到70年代,红薯都是人们的主食。但红薯很娇嫩,受冻不行受热也不行。受了冻里面会花心,味道极苦;受了热就会变软腐烂。为了红薯不受热受冷变坏,人们根据地下温度比较稳定的特点,就采用在地下打洞的办法储藏红薯。在山区,红薯窖可挖3米以上。但我们这里由于水层浅,挖红薯窖时,土层并不能打得太深。

宋庄的红薯窖,都是在地下挖一个直径约60厘米、深约2米左右的井筒。然后,在底部水平方向挖一个拱形的窑洞,用来存放红薯。窑洞一般深1米多,高、宽各80厘米,可以存放大约1000斤红薯。

红薯入窖前,要仔细检查,把有伤疤的检出来,再把品相好的完好地码在窑洞中,需用时就直接取出。天气大冻时,最好在窖洞口加盖草帘。入窖的红薯可以保鲜两三个月,甚至保存到第二年的春天。

曾有一段时间,由于红薯种植面积扩大,产量大增,还采用过生产队集体建大屋窖来储藏红薯。大屋窖的墙壁用泥土筑成, 有1米厚,顶部用玉米秸秆和麦草覆盖,门上挂双层草帘。但实践证明,效果还不如在地下挖的红薯窖。

红薯除了窖藏,还可以切片晒干,磨成面粉,制成红薯面馍、红薯面条等食品。

第二节 四张执据见证民生

2003年,89岁的李家老太苗秀花去世。儿子李德海在整理母亲的遗物时,在一个小小的铁盒子里面,发现了几件20世纪40年代以后形成的执据文书,其中有4件是20世纪50年代初期形成的。这些文书与当时国家的经济和政治生活密切相关,有助于我们了解当年国家经济困难、物资短缺、民生困顿的状态,同时也是研究20世纪50年代票证形成历史的鲜活样本。

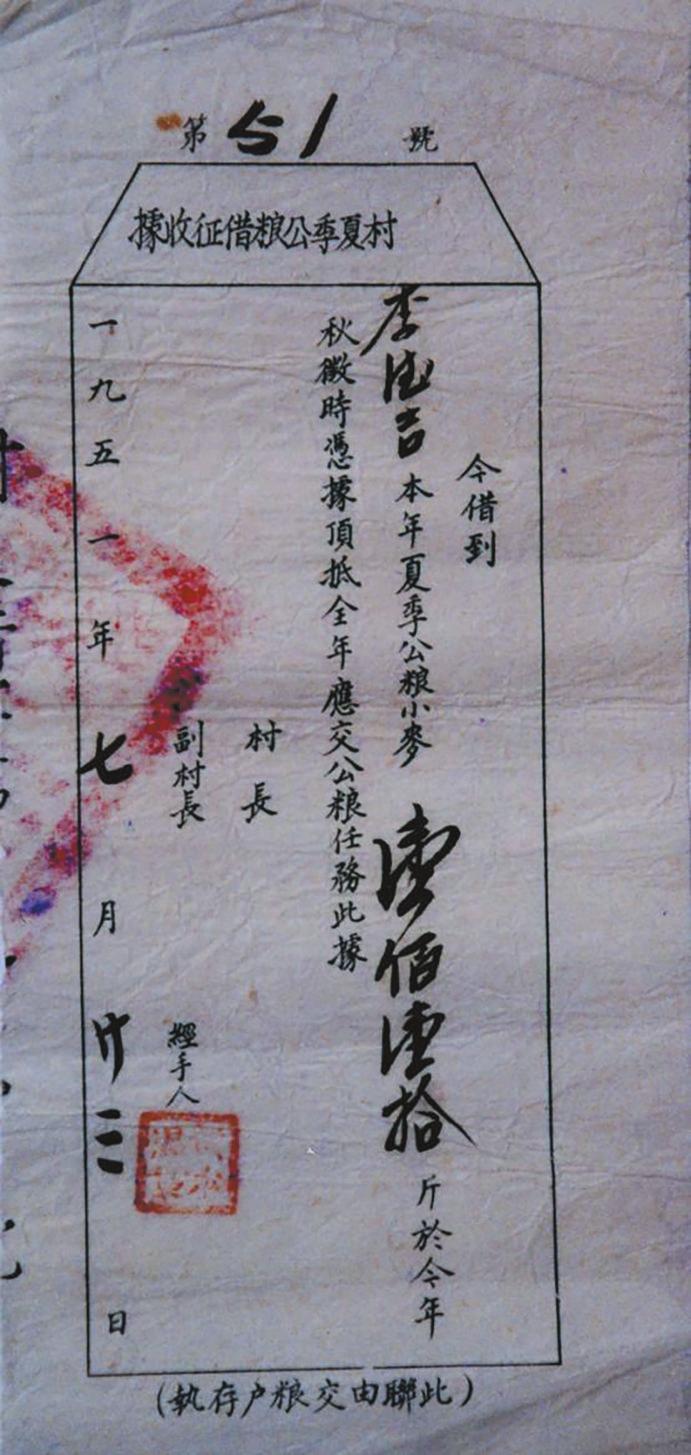

文书一,公粮借据

图中文字:

□□村夏季公粮借征收据,第51号

今借到李德吉(即李德深——编者注)本年夏季公粮小麦壹佰壹拾斤,於今年秋收时凭据顶抵全年应交公粮任务。

此据

村长(无签名)

副村长(无签名)

经手人 黄本温(手章)

一九五一年七月二十三日

(此联由交粮户存执)

新中国成立以后的粮食征购问题,人们印象最深刻的是1953年的统购统销运动。《济源县志》(1993年版)记载的统购统销运动是在1953年10月。这一年,国家出台了《关于实行粮食计划收购与计划供应的决议》,开始实行粮食统购统销政策。但是,这份1951年的公粮借据却足以证明,那时国家对农民征购公粮的政策有一个渐进的过程,1953年并不是国家对农村粮食进行政策性征购的起步时间。

1953年统购统销运动结束以后,国务院于1955年颁布了《市镇粮食定量供应凭证印制暂行办法》,从此,全国开始实行市民商品粮凭票供应,之后才有了粮票,才有了农业户口和商品粮户口,继而又产生了“农转非”等因国家对粮食进行政策性管理而派生出来的新词语。这项政策,一直沿用了30多年,直到1985年实行粮食合同定购政策,国家才从政策层面放松了对粮食的管控。一直到1993年,国家开始按保护价敞开收购粮食,粮食管控政策才算完全放开了。

这张1951年的公粮借据,为我们进一步厘清新中国成立以后的粮食征购政策找到了新依据。其中的相关信息,如收缴粮食的性质、时间节点、品种数量等,为研究当年粮食征购的政治性质、时间节点、工作力度、人均负担等,提供了比较具体的依据。主要的有如下4项:

1.“公粮借征”四个字,是国家权力的象征。文字虽然没有显示所征的粮食是否付款,但根据后来以土地税换算生产队集体征购粮食数量的政策,所征公粮应该是不付款的。

2.执据形成的时间是7月23日,无论是公历还是农历,都是夏粮收获已经结束的时节。在这个时间点“借征”公粮,农户自然只能缴小麦。

3.征购数量是110斤,孰轻孰重?经调查,李德深家当时有6口人,其中1名尚年幼。据此推算,当年人均征购标准应该是20斤(成年人20斤,未成年人10斤)。

4. 执据明示“今年秋收时凭据顶抵全年应交公粮任务”,说明麦秋两季是分开缴的,秋季还有一次缴公粮任务。

关于当年公粮数额孰轻孰重问题,根据1993年版《济源县志》,解放初期农业生产已经开始粮食品种改良,但产量依然很低。当时的小麦新品种“五〇麦”亩产大约100至120市斤。也就是说,李德深一家1951年缴的公粮大约是1亩地的小麦产量。根据土地改革颁发的土地证,李德深家当时有7亩半土地。按1亩地征购小麦15市斤计算,税率大约是13%,与当时官方定的土地买卖税率3%相比较,应该算是比较重的了。

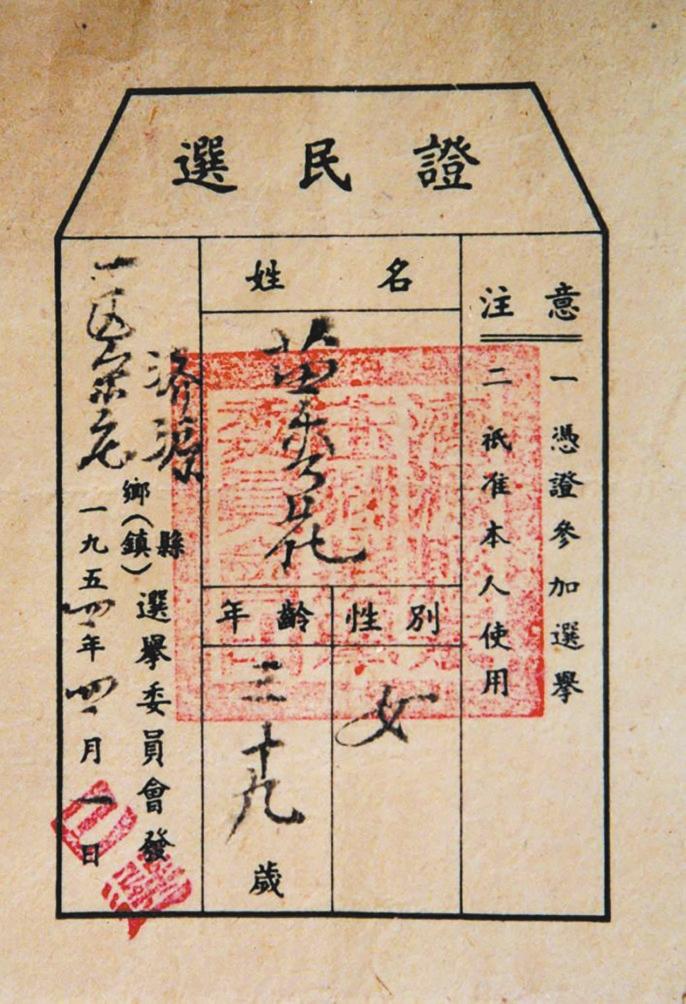

文书二,选民证

图中文字:

姓名 苗秀花

性别 女

年龄 三十九岁

注意事项:

一、凭证参加选举;

二、只准本人使用

选民登记时间:一九五四年四月一日

济源县一区宋庄选举委员会印(加盖“济源县宋庄乡选举委员会”公章)

从选民证加盖的公章“宋庄乡”可知,当时县村之间没有二级管理机构,“村”直接称为“乡”,应该就是后来人们所称的“小乡”。

实行选民制度,是新中国民主制度建设的重要标志之一。1953年4月2日,中央选举委员会发出《关于基层选举工作的指示》和《关于选民资格若干问题的解答》,要求从中央到每一个基层政权单位,都要成立选举委员会和选举工作组,拉开了新中国第一次人民代表选举制度的序幕。

《中华人民共和国全国人民代表大会及地方各级人民代表大会选举法》是新中国第一部选举法。选举法明确指出,在基层选举中,必须充分发扬民主,让广大人民群众充分行使当家做主的权利,每一个公民都有选举权。针对当时人民群众文化水平低是否会影响选举的疑问,周恩来明确指出:“普选的关键决定于人民觉悟程度和组织程度,并不决定于人民的文化程度,更不决定于国家的经济状况。”

第一次全国基层选举工作1953年4月全面铺开,6月份结束,全国有近6亿人参加了选举,选出基层人民代表550多万,为第一届全国人民代表大会的胜利召开做了重要准备,是中国共产党领导全国人民实现人民民主迈出的重要一步。

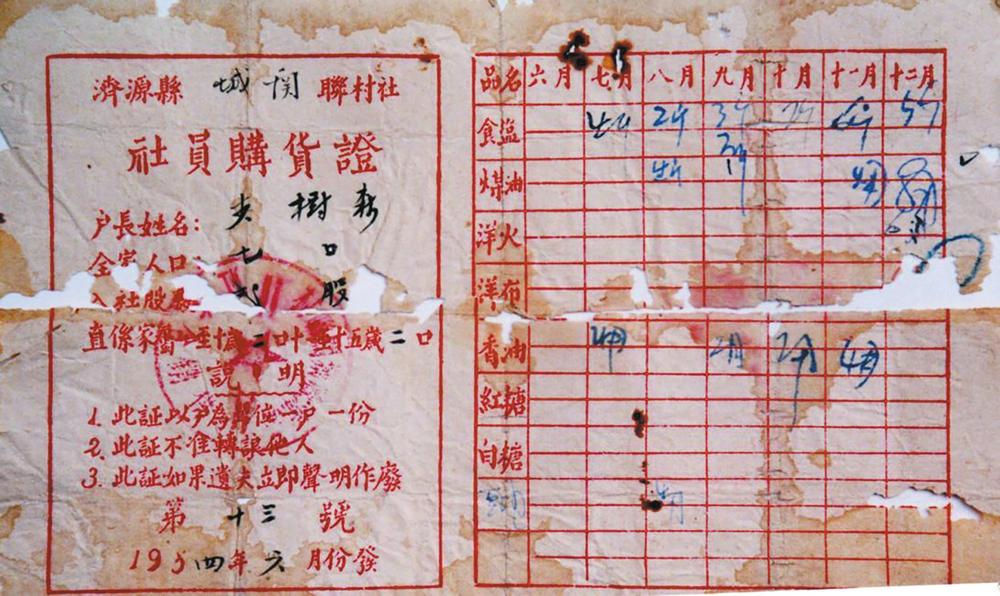

文书三,购货证

图中文字:

济源县城关联村社社员购货证

户长姓名 李树森

全家人口 七口

入社股份 贰股

直系家属一至十岁二口,十一至十五岁二口

说明:1.此证以户为单位一户一份。

2.此证不准转让他人。

3.此证如果遗失立即声明作废。

第十三号,一九五四年六月份发

购货证右页为表格,部分填写有分配数额的项目如下:

食盐 :七月壹斤,八月2斤,九月3斤,十月2斤,十一月6斤,十二月5斤;

煤油:八月壹斤,十一月4两,十二月8两;

香油:七月4两,九月2两,十月2两,十一月4两;

表格中其他项目:洋火,洋布,红糖,白糖均为空白。

在大多数人的知识体系中,20世纪是一个物资匮乏的时代。如果再进一步深入些具体些,可能就要说最困难的时期是1961年和1962年了。至于20世纪50年代大办钢铁以前的经济状况怎么样,似乎关注的人并不多。原因是什么?可能与人们对大跃进、大炼钢铁、大锅饭等热火朝天的“大场面”有关,或者说是被“大跃进”冲淡了。这份1954年颁发的购货证,为我们提供了一个看后就会感到既鲜活又心酸的生活样本:全家7口人之后,又特别标明其中10岁以下2人,11岁至15岁2人,说明当年把16岁以下的儿童少年又分为两个供应标准,都是少于成年人的。

根据购货证显示的物品数量,除了食盐大概可以满足外,其他生活日用品,竟然是如此少之又少。半年之内,用来点灯照明的煤油只有2斤2两,显然是不够用的。香油8两,1个月只有1两;况且还不一定是香油;在那个年代,就是一般的棉籽油,也是很少的。其他项目:洋火(火柴)、洋布、红糖、白糖皆为空白(其中的“洋布”一般是指机织布,农家妇女手工织的布当年一般都称为粗布或土布)。

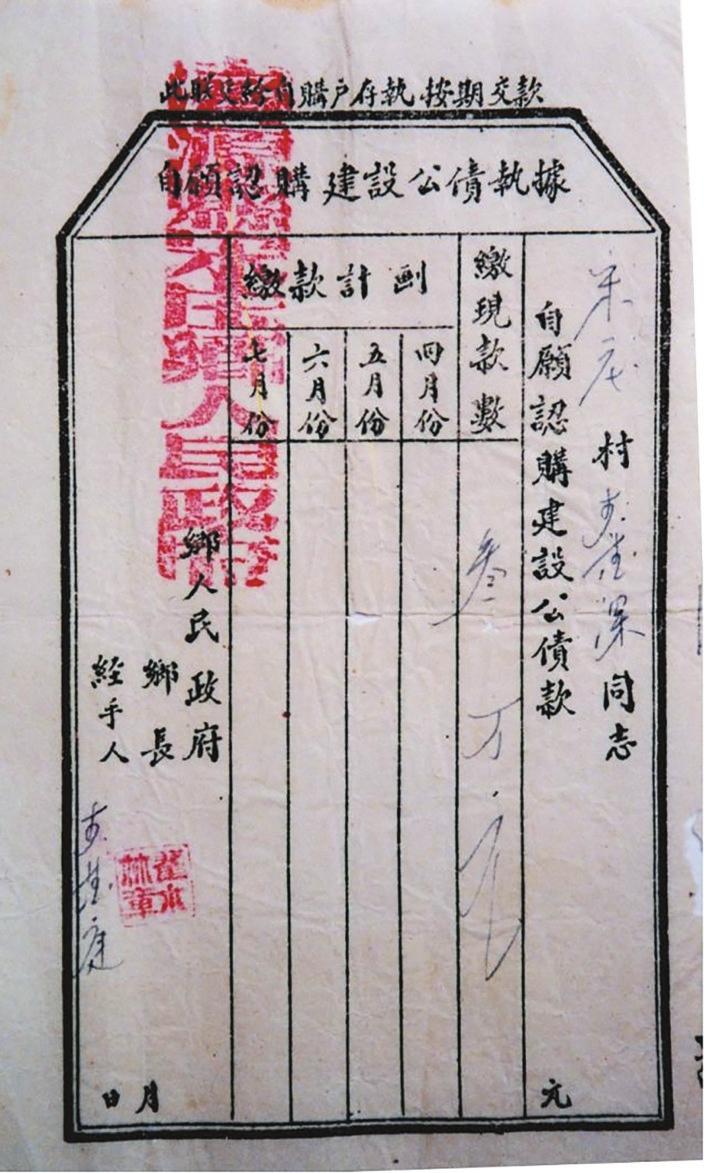

文书四,认购公债执据

图中文字:

此联交给自购户存执按期交款

自愿认购建设公债款执据

宋庄村李德深同志

缴现款数: 叁万元

缴款计划栏:(共列四月、五月、六月、七月,均为空白)

落款 济源市宋庄乡人民政府

乡长翟本林(手章)

经手人李德庭(签字)

此执据无签证时间。经核查,“济源市宋庄乡人民政府”应该是1954年6月份之前的称呼,即后来人们所称的“小乡”。因为文书三购货证签发的时间是1954年6月,其时宋庄已属于“济源县城关联村社”;而文书二是1954年4月1日签发的,显示的还是“济源县宋庄乡”;这一称呼的改变,可以作为“宋庄乡”改属“城关联村社”管辖的时间节点。

建设公债是20世纪50年代国家为了筹集建设资金,向老百姓借的债,故称“公债”。新中国建立以后,为了加速国家建设,逐步提高人民群众物质和文化生活水平,从1954年起,面向国内,连续5年发行公债。当时公布的公债使用期限,第一期为8年,其余均为10年。期满后,逐年兑换还款。据《济源县志》记载,1954年全县认购经济建设公债192303万元(旧币),超额完成专署下达的任务,占比174%。这一张执据中的“叁万元”无疑也是旧币。1955年旧币改制以后,原来的1万元旧币只能换算1元人民币。这是认知当年公债的一点常识。

李德深保存的这张公债执据,极有可能是1954年度发行的最早的一批公债。因为1954年的公债样票,上半部是公债款额,下半部是分期还款的抽奖号码,与李德深保存的执据样式完全不同。

至于这3万元公债后来是否兑换过(指政府还债),答案应该是否定的。因为如果兑换过,这张执据在兑换时应该被政府管理部门收走。至于为什么没有兑换,很可能与后来的通货膨胀有关。因为从20世纪60年代初期开始,通货膨胀日益严重,货币大大贬值。据老年人的记忆,当年1只兔子能卖100多元,1块钱只能买1个黑糠面馍馍;因为“钱不值钱了”,很多家庭放弃了公债兑换。 (待续)