(接上期)

文书二,民间土地买卖契约文书

这是一份晚清咸丰元年(1851年)的民间土地买卖契约,也是20世纪50年代农业生产合作化以前最常见的一类文书。兹录如下:

立卖契人李怀道,因使钱不便,今将自己地一段,座落本村南,计地二亩二分,东至李怀德,西至李小郎,南至坟,北至李天佑。其地为南北畛。情愿出卖于李廷俊名下管约。同中言明,共卖价钱二十四千二百文,其钱即交不欠。恐口无凭,立卖契为证。

咸丰元年(1851年)十月二十八日 立卖契人李怀道

同中人: 李天佑 李天申 李怀锦

从契约中的二亩二分地计价二十四千二百文可知,土地交易价格为每亩十一千文(亦可称十一串),低于宣统元年每亩十六串的价格。此种契约是民间最常见的一种文书,签约的“同中人”,一般由家族中的长辈和村中德高望重者担任,因此在民间是可以得到普遍认可的。

文书三,无利益交换,仅以防备对方反悔为目的的契约

此类文书是建立在互帮互信基础上的契约,无经济利益,立约的目的仅为防备对方反悔。是一种具有明显的公序良俗性质的文书。

兹录文书如下:

立字人黄肃,因西院厨房无处妥安,有压东院户地基若干,日后子孙有催腾西院厨房所压地基者,(即使)送官究治,以(亦)不得治罪。恐后无凭,立此为据。

道光十六年(1836年)十一月

文书四,分家析产文书(分单)

立分书人黄习益,因长兄习学壮年病故,续配寡嫂李氏亦相继逝世,遗子本立、本秀、本忠、本兴弟兄四人,同居度日。别因三胞弟习纯无嗣,遂取本兴为继,其家产后属本兴。又在□□抚养教导,需用孔多,弟兄叔侄协商,令本兴带业过继,双方各无异说。

今谨邀同亲族,将亡兄所遗产业,仍按四分平均分配,与四侄本兴折居据二分。本秀拈得群房(裙房)一间,东至胞兄本立。及家具什物照头帖认取,毫无异说。各执分书一纸,永远为据。

民国二十一年(1932年)夏历九月二十四日

文书五,分家析产文书(分单)

立分书人黄本立、黄本秀,因民国二十一年(1932年)老伙分家后,二人同居数载,今又析居老院房,照旧仍各一间。后谷联及一切地土无论旧有新添,一律两份均分。坟前地二亩,泥河头地二亩五分,均属本立。东边□□,□□□□。本秀西边后谷联,旧西边一段,又买东边一段,统同当中立界,亦本秀西边,本立东边。东厢典契房,两份伙。家具当场分配。各无异说,立此为证。

民国二十七年(1938年)夏历五月二十四日

立书人:黄本立、黄本秀

同中人族邻:黄习珍、张铠堂、黄克敏、王继渊、赵克安、黄克臣、黄习运、黄习纯

同亲族人:李国禄、王继渊、黄克型、黄德煜、黄克敏

文书六 典契

立典契人黄习珍,因使大洋不便,情愿将自己祖业东厢房二间出典于黄本秀名下管业。同中言明,特作典价大洋一百五拾元整。即日洋契两清。空口无凭,立字存证。

计开:□年为满,不到回赎

民国三十年(1941年)正月二十六日

立典契人:黄习珍

同中人:赵元英 李秉初 李秉超

以上3份文书(文书四—文书六),均为黄存金提供。文书形成的年代,是在土地改革之前。时间跨度18年。但在这短短18年间形成的3份文书,却足以让我们看到一家人的生存状况的变化:文书四载:黄家兄弟三人,老大黄习学壮年病故,续配夫人李氏亦亡故,遗子本立、本秀、本忠、本兴四兄弟同居度日;老三黄习纯无子嗣,老二黄习益据此状况,召集同族亲人共同协商决定:让黄本兴过继给黄习纯为嗣,继承黄习纯的家业;同时考虑本兴尚年幼,日后抚养教育费用尚多,将其父黄习学的家业仍按四分平分,让本兴“带业过继”;也就是说让本兴一人得两份家业。这“两份家业”有多少?分单未显示。但作为四兄弟之一的本秀(此分单的持有者)只分得群房一间(“群房”也称“裙房”,一般指四合院主房后边的配套房,其建筑规格低于主房和厢房)。阅览此分单,不但可以领略到当年农村的贫穷面貌,同时也体会到在没有国家保障体系可依托的境况下,族人相互“疗伤”慰藉的亲情。

文书四与文书五相隔仅六年,是四弟兄中老大和老二的再次分家所立的文书。二次分家的原因,据推测,应是二人已经结婚成家。文书显示,老屋还是兄弟二人每人各一间,土地各4亩半;另有典契房两间,共同使用。

将分家分单和土地改革颁发的土地证相对照(见本章土地改革),可知黄本秀家土地改革前后房产并没有明显变化,多年居住的都是典契房,但土地面积明显多了,基本上增加了一倍。

文书七,分家析产文书(分单)

这是一份具有代表性的分家文书。细读文书措辞可知,李家三代人中,李郭氏已经丧偶,长子也已经去世,故有83岁的李郭氏为“主分人”以及“次子学汤及长孙有福拈旦均分”等措辞。按一般惯例,家产分配的具体办法,就是事先把所有家产平均分为两份。但此分单根据家庭的实际情况,留出了二亩五分土地和数株树木作为李郭氏日后的养膳之资。按一般分家拈旦先后次序,应该先小后长。但因长子已经去世,故让长孙先拈;这也是分家的礼数。

从分单所列土地可知,当时李家有4块土地,共计十四五亩。除去李郭氏二亩养膳地,两家各分得六亩二分。此外,从所列财产项目中,还可以看到当时日常用品之奇缺,比如洋火箱,当代人就很难猜度。其实就是运输火柴的包装箱。那时的火柴都是从外国进口的,到了我国,大家就称之为“洋火”。今天虽然见不到那箱子的大小,但可以凭经验设想一下,那箱子一定是木板做的,而且不会太小,是可以作为器具使用的;不然就不会把它列入分单。

从分单所列“同亲族人”姓名来看,郭小全应该是李郭氏娘家人,就是李学汤的舅舅,李有福的老舅。按照礼法传统,弟兄分家,舅父居高位。

兹录分单文书如下:

立主分人李郭氏,因年已八旬有三,无力主持家务,今对所遗产业配成两份,请亲族令次子学汤及长孙有福拈旦均分,长孙有福拈得贰份地及后院东边,白涧斜地贰亩五分,南凹地壹亩五分,西地口地壹亩,刘庄后地壹亩二;西屋房三间,院内大小榆树三株,西地边路边杨树壹株代地基北边壹半;槐木柜□,洋火箱壹个,代典房价洋拾元;西厢房地基两间半,外代天井地基五尺;街屋房滴水外东边地基壹半。自分居以后,各持分单,自谋生活。同亲族言明,各无异说。恐后无据,立此。

计开:南地口地贰亩伍分,作为养膳

西谷联地带桐树数株,亦作养膳;完粮各分壹半

民国二十八年(1939年)新正月十三日 立

主分单人 李郭氏

同亲族人 李全然 李士清 郭小全 李如璋 李学武

李士宽 仝正

第六节 土地改革运动

土地改革是新中国成立前后在党的领导下,铲除封建剥削制度的一场深刻的社会革命。1946年5月4日,中央发出《关于土地问题的指示》(后称五四指示),将党在抗战时期实行的减租减息政策,改变为实行“耕者有其田”的政策。到1947年2月,全国解放区有三分之二地区实行了土地改革。土地改革极大地激发了广大农民群众的政治热情和生产积极性,获得土地的农民群众,踊跃参军,积极支前,使人民军队获得空前的战斗力,推动了解放战争的迅速胜利。

济源属于革命老区,1945年8月27日县城解放,标志着济源县人民政府对济源全境的控制。根据1993年版《济源县志·大事记》,济源县全面开展土地改革,始于1946年12月中旬,到1947年2月中旬就“基本上完成了土地改革,实现人人有地种”,前后只用了两个月时间。另外,《大事记》中还有两条与土地改革有关的信息:第一条:1947年1月,“济源土地改革运动掀起高潮,地委转发《尚庄土改日记》,《太岳日报》发表《沁河沿岸的土地改革》,全县40余村翻身农民烧毁地主的旧文契。”第二条:1948年7月1日,济源县委贯彻执行纠偏政策,开始补偿误斗中农。据145个村统计,共对2730户被斗中农进行财物补偿,占被斗总户的70%。

宋庄村的土地改革与全县的土地改革是同步进行的。解放前,大部分土地为地主、富农和少数富裕中农所占有,贫苦农民没有土地或者只有少量土地。地主富农依靠收取地租、雇工和放高利贷剥削农民。广大村民饱受地主剥削,过着吃不饱穿不暖的生活,遇到自然灾害,庄稼无收,更是苦不堪言。

1945年8月济源解放后,在共产党的领导下,开始实行土地改革。按照济源县委的部署,在驻村工作组的领导下,成立了以农会干部黄本瑞、黄克信、李如黉和贫苦农民代表组成的土改小组。1946年春,在土改小组的领导下,认真学习上级有关划分成份的政策,对全村人口、土地、房屋、牲畜、农具进行统计,根据本村的实际情况,借鉴外村土改经验,采取干部和群众评议相结合的方法,制定全村土地、房屋人均标准,并依据这个标准,划定各户阶级成份。全村共划定贫农63户,中农52户,富农3户,地主1户。1969年文化大革命期间,根据上级文件要求(不知是哪一级文件),在原来划定的中农成份中,又划分出一部分,定为下中农,以达到党在农村的依靠对象贫农、下中农占多数的要求;划分的依据仍以土改时农户的土地、房产等为前提。

1946年夏,根据中共济源县委和县民主政府进一步开展土地改革的部署,在土改工作组的领导下,党支部对农会、武委会、土改小组的力量进一步充实,坚决贯彻土地改革政策,没收地主、富农的土地。

1946年10月,因国民党军队进攻豫北地区,并一度占领济源县城。此期间,迫于形势,土改工作暂时停止。据老一辈传言,当时宋庄曾发生过地富分子追打农会干部的阶级报复事件。

1946年冬,我军重新收复济源县城,土改工作得以继续进行。农会召开大会,宣布没收地主富农的部分土地房屋,鼓励贫困户想要什么自己报,但只有少数贫困户报,大多数不敢报。经过反复宣传党的土改政策,大部分贫苦农民都分得了土地和房屋。房屋分了以后,有些人存在顾虑,持观望态度,不敢搬进分得的房子里住。农会经过研究,成立了“搬家队”,为分房户搬家。

1950年2月,济源县人民政府下达了颁发土地房产所有证的指示,对土地房屋重新确权,正式向广大村民颁发了《土地房产所有证》。使广大贫下中农真正把土改胜利果实掌握在自己手里。在分浮财时,对军属、民兵和在土改工作中做出贡献的人员给予优待照顾,以保证他们在政治、经济上得以翻身解放。

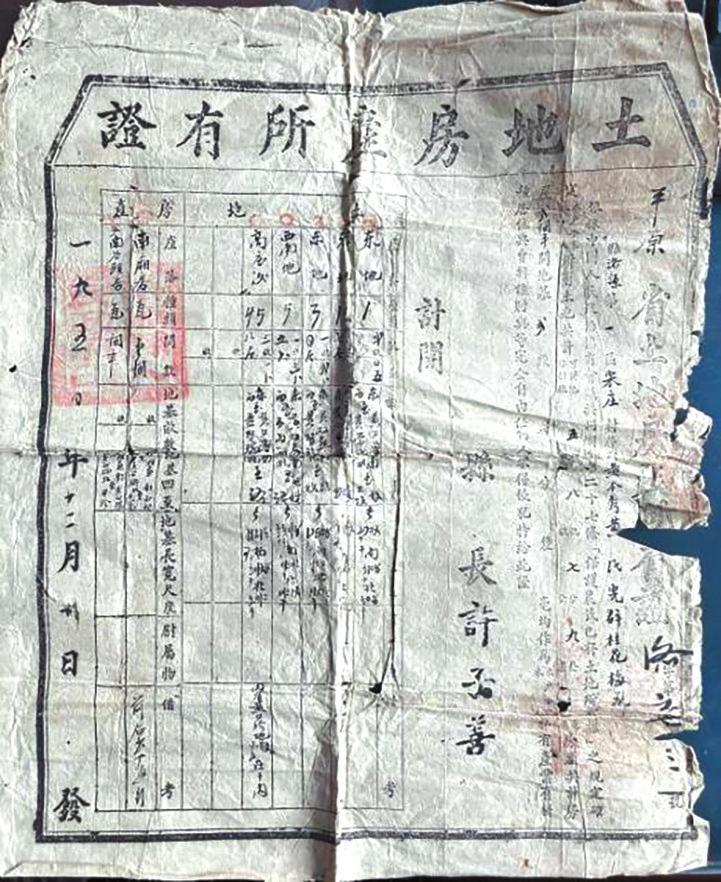

土地证(一):

土地证文:平原省土地房产所有证(济字第六七一三号)

济源县第一区宋庄村居民黄本秀、黄氏、虎群、桂花、梅花

依据中国人民政治协商会议共同纲领第二十七条“保护农民已得土地所有权”之规定,确定本户全家五口人所有土地共计可耕地五段八亩七分九厘。房产共计房屋二间半,地基二段。均作为本户全家人私有产业,有耕种、居住、典卖、转让、赠与等完全自由,任何人不得侵犯。

特给此证 县长 许子善

计开

土地座落:东地三亩零五分;东地七厘;东地一亩二分四厘;西南地一亩三分五厘;高庄后三亩一分八厘(各段土地均详记四至相邻者姓名及尺干花码)。

房产座落:南厢房瓦房一间;南谷联瓦房一间半(附记四至及四邻姓名)

一九五0年十二月二十日发

土地证(二):

土地证文:平原省土地房产所有证(济字第六七一六九号)

济源县第一区宋庄村居民李秉均,男四口女三口

依据中国人民政治协商会议共同纲领第二十七条“保护农民已得土地所有权”之规定,确定本户全家人所有土地共计可耕地七段二十二亩四分九厘三毫。房产共计房屋九间,地基二段。均作为本户全家人私有产业,有耕种、居住、典卖、转让、赠与等完全自由,任何人不得侵犯。

特给此证 县长 许子善

计开

土地座落:东地一亩一分四厘八毫;南凹十亩八分八厘三毫;南地一亩三毫;三角地五分三厘七;南地二亩0九厘;南地坟二亩三分八厘四毫;石陵北四亩五分九厘六毫(各段土地均详记四至相邻者姓名及尺干花码)。

房产座落:房院一所,瓦房九间(附记四至及四邻姓名)

一九五一年三月发

这两份土地证,比较详细地记载了黄本秀、李秉均两户人家在土地改革运动中经过确权的土地房产数量。由于年代久远,虽然对当年土地改革具体的实施细节已无从得知,但通过对土地证“计开”项目中土地“种类”和“等级”等信息的揣摩,可以对土地分配的过程作出如下推测:第一步,将全村土地按土质划分成若干“等级”,折算成“标准亩”:第二步,根据全村人口和“标准亩”总数,确定各户应分土地亩数(不知是否考量农户原有土地数量);第三步,采取“抓阄”(或其他方式)确定各户分土地的地块;第四步,再把“标准亩”折算成应分土地的实际亩数。如此推测如无大错,就可以理解为什么“计开”中各地块亩数相加大于确权亩数了。

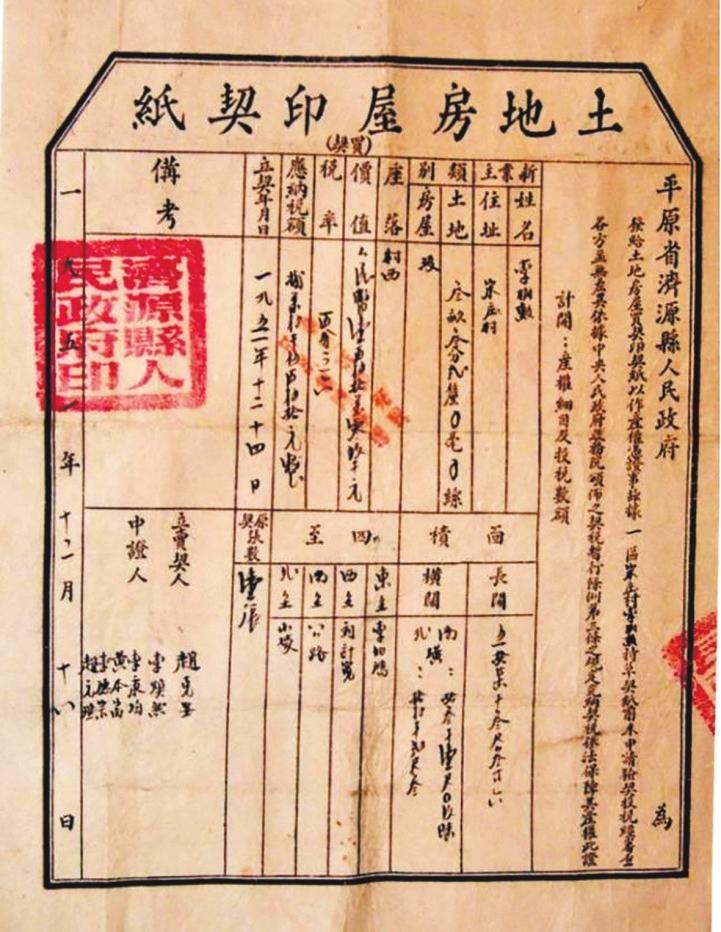

土地买契

平原省济源县人民政府,发给土地房屋买契印契纸,以作产权凭证事。

兹录一区宋庄李树勋,持草契纸前来申请验契投税。经审查,各方并无差异。依据中央人民政府政务院颁布之契税暂行条例第三条之规定,完税契税依法保障其产权。此证。

计开:产权细目及投税数额。

新业主:李树勋

住址:宋庄村

土地:三亩三分二厘

座落:村西

价值:人民币一百四十万零九千元

税率:百分之六

应纳税额:八万四千五百四十元整

立契年月日:一九五一年十二月十四日

说明:这份土地买契显示,经过土地改革确权的土地,在县政府的有效管理下,当年就可以自由买卖了。政府对土地交易管理的主要环节有:买卖双方到县政府领取土地买卖印契纸;填报交易土地相关计开项目;纳税后经县政府主管部门审查并加盖县政府印章。买契显示的税额为旧币。1953年币制改革,将一万元改为一元。按此换算,当时一亩土地约四十二元;纳税额百分之六。

第七节 解放战争参军支前

解放战争时期,济源人民积极参军参战,为全国解放做出了很大贡献,其主要形式,一是参军动员,二是组织民工支援前线。关于宋庄群众在参军动员方面的表现,新近发现的1947年11月25日人民日报第二版刊发的一则报道,成为最直接的证据。报道的题目是:《济源翻身农民整排报名参军》。报道全文如下:

【本报太原二十三日电】太岳区巨大的“参加解放军,活捉蒋介石”的风暴,业已卷到济源。当济源翻身农民讨论到“打到南京去活捉蒋介石”时,即热烈讨论报名参加解放军。庙街基点九个行政村,讨论到用一切力量支援大反攻时,即有四百一十五人报名参军,如下街指导员白胜甫等,为了活捉蒋介石,即结成一排人一齐报名,并郑重的向大家宣誓,“不活捉蒋贼不回来。”接着,牌子村(应是碑子村)指导员张纯仁送儿子、侄子、孙子参军。老汉刘景山慷慨的说:“靠解放军翻了身,现在还要八路军打天下,要送儿子参加八路军,扩大八路军。”宋庄妇女史连(应为兰)英、燕枝(应为志)英都齐声说:“咱送丈夫去参军,还要保证领导全村妇女代替男人劳动生产,”于是九个村中,除塗头藩村(应是泥河头潘村)外,各有一排人入伍;城关镇青壮年更明确提出:“只有我们青年不断参加解放军,才能打到南京活捉蒋介石。”杨柱即首先参军,随后有四十个青年亦争相报名。现全县翻身农民正踊跃报名中。

关于解放战争时期济源支前民工的表现,1993年版《济源县志》在《大事记》中有如下记载:

1947年初春,济源组织4000名民工,随军参加晋西南战役。

1947年8月23日,全县100多名轮战民兵协助太岳兵团渡黄河南下,历时10天。约有10万部队、地方干部和民兵安全渡过黄河;

8月,济源先后派两批民工2100人,担架350副,随军支援河南战役。

1948年2月19日,济源县派出支前民工1700人随军支援临汾战役,5月29日返县,历时100天,有372人被评为支前功臣,其中特等5人,一等24人,7人牺牲,17人受伤。

在这些济源随军支前的民工中,有没有宋庄支前民工?在村志征编过程中,经过走访座谈,找到了多名当年参加过支前的老者。现将李鸿裕(1928年生)、李鸿武(1938年生)等人的回忆故事整理如下:

第一则:1947年,随着解放战争的节节胜利,前方给养的供需量越来越大。在县民主政府和农会的领导下,分得土地的翻身农民,有不少参加过运军粮、抬担架的支前活动。

济源山区多,民工随大军辗转丘陵山区,运往前线的物资,只能靠一根扁担肩挑背扛。 一次,需要运送的粮食比较多,村里人手不够,我(李鸿裕)和黄本道等几个十几岁的学生也参加了运粮队。运粮队一共有几十个人,都是宋庄村的。午后,运粮队先赶到克井的原昌村领取军粮,随即就出发。当天夜里住在交地村,第二天天不亮就启程了。山路很陡,还长着圪针,行走十分吃力。在区干部的带领下,大家不畏艰险,翻越了太行山,一天一夜行程一百多里,终于把这批军粮顺利运到了山西阳城县城,完成了这次运粮任务。

第二则:1947年秋,村农会派我和黄本范随大军前往黄河南支前。领队先带我们在县城集中。出发后,经过一天一夜步行,夜里赶到关阳渡口,随陈谢大军一起渡过黄河,经新安进军豫西。我们支前人员除了负责运送武器弹药、筹粮运柴,还有抬担架救护伤员的任务。从豫西到豫东,辗转了十几个县,历时半年之久,才完成了这次支前任务。

在筹粮过程中,由于我们经过的地方多数是新解放区,受反动宣传多,群众基础差,群众还不了解解放军的政策,我们这些民工不仅要负责筹粮,还要做宣传群众的工作。每到一个地方,部队首长都会向群众宣传我党我军的政策,让他们懂得解放军是为老百姓打天下的。经过宣传,多数群众的思想觉悟都有所提高,还有群众向我们反应情况,提供消息,告诉我们哪家是地主,谁家的粮食多,我们就根据群众提供的消息,到那些家登门筹粮。

登门筹粮,按理说应该是买粮,但是部队没钱买,只是借粮,就是打个借条。这样自然就会遇到很多阻力,但是我们想到战士们在前线流血牺牲,困难再大,也要坚持做好工作,尽量多筹粮。有一次,在确山的一个镇上,根据当地群众的反映,我们到一户地主家里去筹粮,地主老婆堵着门,死活不让我们进去,多次做工作她也不听,不得已,我们就把那地主婆一把拉到一边去。到楼上一看,原来存着好几缸白花花的粮食,真让大家喜出望外。于是大家装的装背的背,很快就把一千多斤粮食运到了楼下。临走时,我们把一张盖着部队印章的借条交给她,并告诉她,将来凭借条可以向当地政府抵缴公粮。

眼看就要过年了,我们随军出来已经好几个月了,咋能不想家?但战事紧,任务又重,民工们也只得随着部队走,部队打到哪里跟到哪里。一直到过了年,部队要开拔到更远的地方去,我和黄本范才回到了家乡。

回到村里,农会组织评查,就是评比出差的天数,给予奖励。由于我俩出差的时间最长,天数最多,农会奖给我们俩每人三石多小米。

第三则:解放军攻打沁阳时,济源已经解放。在县政府的领导下,宋庄村组织了十几副担架,由民兵队长李绍文带领,前往沁阳。路上就听人说,由于我军缺乏重型攻城武器,已经足足打了半个月,死伤的人很多。到沁阳城外后,我们担架队就躲在玉米地里,作好随时上火线抢救伤员的准备。

战斗结束后,上级要求我们把牺牲的济源籍战士运回济源城。村里又派黄习鲁、李学汤、李鸿裕、李连毕等人,用自家的牛车牲口,装着阵亡战士遗体的棺木,往坡头毛岭运送。当时正值暑天,天气炎热,装车时人已经死了三天两夜,尸体已经腐烂,气味很大,一路上只得不断喷洒白酒。把棺木运到毛岭交给死者家属时,可以看见蛆虫不断从棺木里爬出来。当阵亡者家人哭着用笤帚去扫蛆虫时,在场的人都禁不住落下泪来。

在赶车回家的路上,我们谁也没说一句话。想着那些牺牲的战士和他们的亲人呼天喊地的情景,大家一个比一个心情沉重。

把这三则故事和《济源县志》的记载相对照,可知第一次支前与1947年初的晋西南战役有关。第二则故事与1947年8月太岳兵团渡黄河南下有关。第三则故事与1945年8月的沁阳战役有关。解放沁阳战役由晋冀鲁豫军区下辖的太行分区和太岳分区部分主力联合进行,参战部队包括豫西特一、二团等主力部队,以及沁河支队、沁阳独立营等地方武装。济源当时属于太岳分区管辖,有部队和民工参军参战。

(待续)