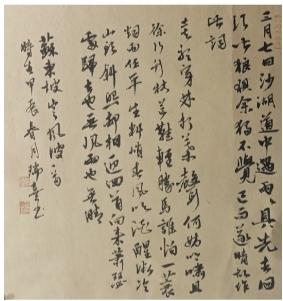

习书必先师古,先求与古人合,再求与古人异。学习角度不同、审美不同、理解不同,临帖学习方法也会有所不同。笔者以为,书法学习就其临帖都存在一个抄帖、临帖、写帖、出帖的过程,是一个从感性到理性的过程。

当你对书法感知还非常苍白的时候,当然也就没有能力去感知读帖如字形、结构、松紧、浓密、轻重、欹侧、向背等这些要素。彼时,无论你多么认真、多么努力,临帖时也都会忽略掉其中很多重点。因此,这时候的临帖只能算抄帖。通过长时间的学习感知,你就会慢慢理解古帖的一些本质特征,由浅入深。这时,抄帖就自然过渡到了临帖。随着临帖的不断深入,你会发现帖学很多的固有特征并且牢牢掌握,继而写出原帖帖学特征。这就是写帖。当你能抛开原帖的外形特征,无所束缚,写出来的东西,无论从神韵、气质,还是形质,都让人感受到浓郁的原帖味道,是从骨子里渗出来的,似像非像,不是而又是的感觉。这就是出帖。临帖无需纠结于临得像不像、入帖深不深、能不能出帖这些问题。临帖不是描帖,不需要一定去追求每笔都与原帖一致。笔者以为,关键是要感悟原帖作者内在的自然用笔、用力法则,就像一个武者去学习高手的用刀方法,你需要关注的是这个高手握刀、拨刀、出刀的过程中聚力、用力、发力、快慢、收放、明暗、轻重这些关键点位上,而根本无需关注握刀的姿态是否一致,也无需关注出刀产生的作用和效果是否与高手相同,实际上也不可能完全相同。多去学习、多去感悟,强调临帖的强度和密度以及学习的连贯性和持续性,顺其自然。当量积累到一定的程度,自然就会突破。所以,关键是学习方法对不对,能不能活学活用,是看你理解多少、感悟多少、消化多少、掌握多少,能有多少东西深刻融入自我。

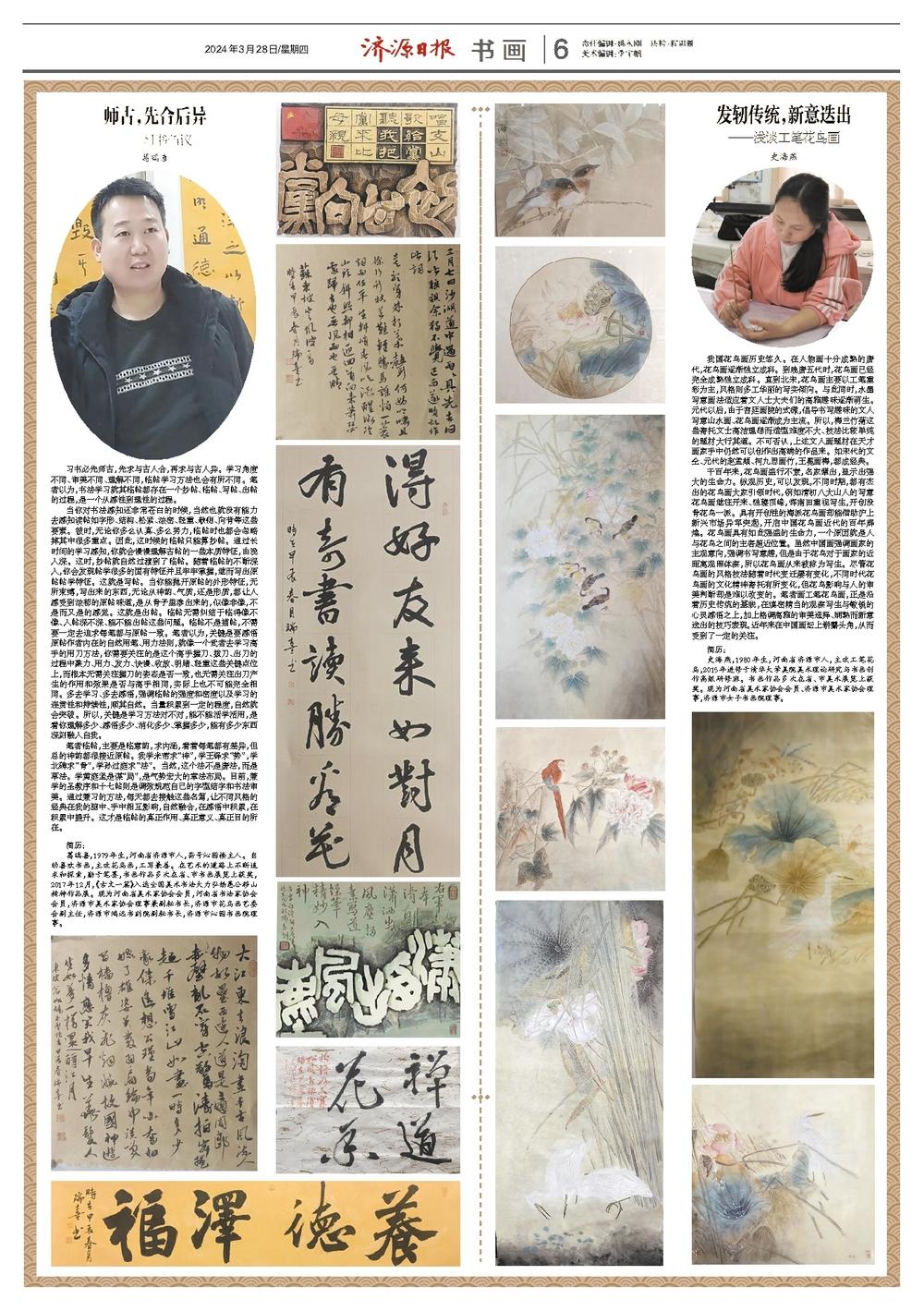

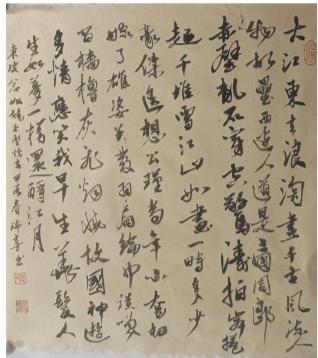

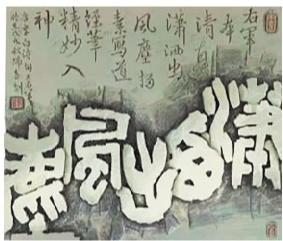

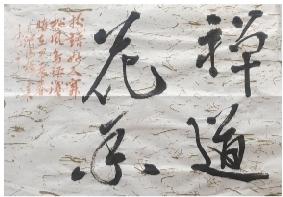

笔者临帖,主要是临意韵,求内涵,看着每笔都有差异,但总的神韵都很接近原帖。我学米芾求“神”,学王铎求“势”,学北碑求“骨”,学孙过庭求“法”。当然,这个法不是唐法,而是草法。学黄庭坚是谋“局”,是气势宏大的章法布局。目前,兼学的圣教序和十七帖则是调效规范自己的字型结字和书法审美。通过兼习的方法,每天都去接触这些名篇,让不同风格的经典在我的脑中、手中相互影响,自然融合,在感悟中积累,在积累中提升。这才是临帖的真正作用、真正意义、真正目的所在。

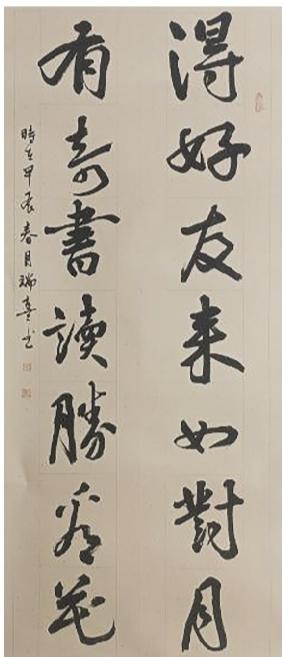

简历:

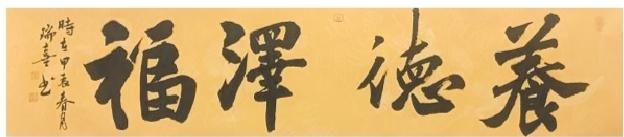

葛瑞喜,1979年生,河南省济源市人,斋号沁园楼主人。自幼喜欢书画,主攻花鸟画,工写兼善。在艺术的道路上不断追求和探索,勤于笔墨,书画作品多次在省、市书画展览上获奖,2017年12月,《古文一篇》入选全国美术书法大力弘扬愚公移山精神作品展。现为河南省美术家协会会员,河南省书法家协会会员,济源市美术家协会理事兼副秘书长,济源市花鸟画艺委会副主任,济源市鸿远书刻院副秘书长,济源市沁园书画院理事。