王母仙灯,是济源九景之一。

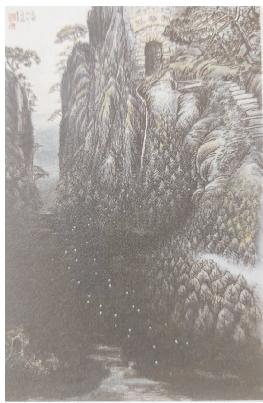

王母仙灯的壮观景象,出现在王屋山之王母洞周围。王母洞亦称王屋洞、小有洞,位于王屋山天坛主峰北面之垂簪峰下,乃“天下第一洞天”。道书载其“周回万里,深邃莫测,潜通瑶池”,为西王母修道之所。其“第一洞天”之说,源于唐代名道司马承祯所著《上清天宫地府经》之中,他提出的洞天福地说,认为天下名山有十大洞天,三十六小洞天,七十二福地,皆为各路神仙所居之仙境,指出“十大洞天者,处十大名山之间,是上天遣群仙统治之所”,“第一王屋山洞,号曰小有清虚之天”。唐末五代著名道人杜光庭所著《王屋天坛胜迹记》,则进一步发展了司马承祯的洞天福地说,认为天坛“为五岳四渎、十大洞天、三十六小洞天神仙朝会之所”,“小有洞者,是十大洞天之首、三十六小洞天之总首也”。如此仙境,如此福地,展现在人们面前的王母仙灯又是什么样的壮观景象呢?

明人李濂《游王屋山记》曰:“余入寝室,将就枕,道士走报,请观天灯。亟出视之,则见远火如流星,上下明灭,杳无定踪。时从行者,咸相骇异。”文中所云“天灯”,就是人们传说的王母仙灯了。据说那灯有红有黄,有蓝有紫,色彩缤纷,深浅不一。那灯刚从王母洞出来时,先是一对,又是一对,一对一对又一对,很快就变成了一队一队又一队,走马灯似的排成长长的龙蛇阵,在夜色笼罩的山野上空飘荡,时灭时现,明灭闪烁,飞旋流转,仿佛一群玉女手捧仙灯,在空中翩翩起舞。清人侯立德有诗赞曰:“光来天上照天明,夜半双双空际行。应是瑶台迎法驾,故教玉女捧仙灯。”

这首简洁明快、生动描写王母仙灯的诗,大概意思是:夜空中闪烁的点点亮光,仿佛是从天上而来,照得满天通明。半夜里成双成对的仙女在空际列队巡游,那是王母娘娘的客人——法师的车驾快要到了,她在自己居住的瑶台这个地方,专门安排玉女们捧着仙灯前去迎接。清人肖浚也曾写诗盛赞王母仙灯,诗云:“佳景瑶台最,天开不夜花。螈脂炫烂尽,宝炬挚银蛇。灼灼星光炯,煌煌玉照赊。洞天异凡景,小有即仙家。”

这首诗对王母仙灯的描写更形象。诗的大意是:王母娘娘居住的瑶台的风光最为美好,天空中常开着不夜之花,耀眼的螈脂(螈即蝾螈,属爬行动物,其脂肪可燃烧,作照明之灯。)刚刚燃烬,光亮的火炬又立刻银蛇般地出现了,像闪烁的星星炯炯发光,像玲珑的白玉一直撒到夜空的远方。神仙的洞天与人间的景象真是不不一样啊,小有洞就是神仙居住的地方。

然而,尽管诗意浓浓,虚幻缥缈,王母仙灯却不是灯!为何?按照科学的解释,那明灭有致的“仙灯”,应是萤火虫所为。萤火虫是昆虫的一种,身体黄褐色,触角丝状,腹部末端有发光的器官,能发出带绿色的亮光,如若磷火。古时每当夏秋季节,夜晚常有数不胜数的萤火虫从王母洞飞出,发出蓝蓝的荧光,成排成行、成双成对地穿行于山腰密林的上空,或高或低,或快或慢,或聚或散,明灭之影,随风飘移,恍若仙灯。有幸睹之,赏心悦目。因这灿灿亮光于王母洞蜿蜒而来,人们就说这是王母娘娘在放仙灯了。不过,这种奇妙的景观,在古时是可以经常看到的。如今,不知是气候变化还是森林防虫减灾飞机喷洒农药,抑或其他方面的原因,几乎看不到了。但也不乏探险好奇之士,还是想到王屋山中的王母洞前碰碰运气,寻觅王母仙灯的风彩。

二十世纪末,曾有一位济源籍作家登临王屋山主峰天坛顶观灯,想以居高临下之势,俯瞰夜幕下的王母洞周围的夜空,希望能够看到王母仙灯的蛛丝马迹。那一夜,很令他失望。但他说并不后悔,尽管王母仙灯没看到,却看到了山下的济源城万家灯火与满天群星交相辉映,比人们传说的王母仙灯更灿烂、更绚丽、更壮观,令人难忘。后来,他在一篇散文的最后颇有感慨地写道:“当我来到天坛山上,要体会仙境的美好的时候,却发现真正的仙境并不在天坛山上,而是在济源城里那一片若梦若幻的灯火中。”读着他的文章,简直有一种陶醉之感。

是的,当历史进入21世纪,济源已由昔日的小县城发展成为中原地区的中等城市。亮化工程把济源的夜空打扮成了灯的海洋。如若王母有情重返人间,她一定会赞叹:“人间灯火胜仙灯啊!”