若以一字来形容明代绘画大师陈白阳的书法艺术,那就是“逸”。此处的“逸”,更多的是逸笔草草,不求形似。这种“逸”,有两种含义,一是作者本人的性格与生活态度,即王世懋所谓的逃离世俗的隐逸之气。二是艺术风格中表现出来的“逸”,是对形与神的另一种诠释。

求形不如求心,心岂止一千字而已。或触类而长,亦不为无益。此又须师法古人。若道复者,尚须师人。人其将师我邪?可知白阳并不是舍弃“形”,而是不愿单纯匍匐于形似之下,从他人意。他更加在意主观内心自得,向内可求问自己的心,在外不依附于旁人的思想,不随波逐流跟从众人,依靠本体内心感受世界。“论画以形似,见与儿童邻”,与其苦苦追求形似,不如以“心”写形,以影索形。

我们看他的“模糊到底”说,其关键并不在“模糊”,并不是追求所谓“模糊”的形式美感,更与一些人所论述的“模糊美学”毫无干涉,其要在变物象为心象,化具体为虚灵,让绘画成为心灵腾挪的空间,成为生命精神的寄托。

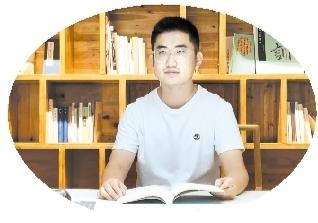

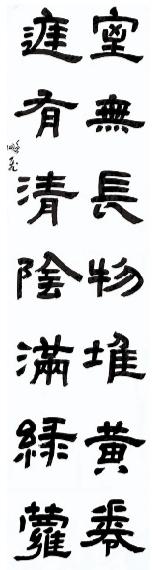

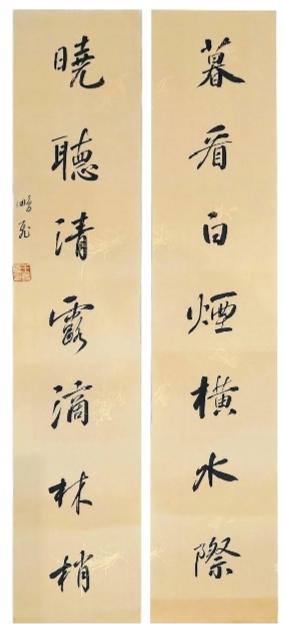

陈白阳书法中的“逸气”正是来自于将书写的心象化为物象的“形”,来与自己的“神”合,与自然的“神”合,是对传统笔墨规则的超脱,另辟蹊径,达到对神采的追求。

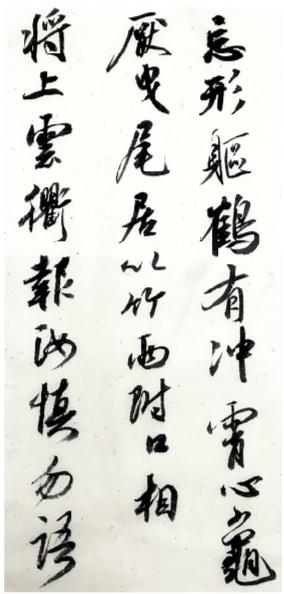

观陈白阳中晚期的大草作品,显然是在“酒神精神”的状态下完成的。以代表作《花卉卷》为例,卷前的花卉简率纵放,潇洒随意,但洒脱却不失准确,放逸中仍讲求法度,注意物象的外形和质感,主观感受与物象的天然神韵是和谐的,显得俊逸清发,处于半工半写的状态,仍受理性支配。卷后的书法则挣脱了理性的缰绳,时而冷峻、时而狂躁的长线条,激越的点画似鼓点,跌宕不齐的结构反应出内心的动荡。物我两忘,仿佛处在天人合一的“幻”境中。整幅长卷展现了从小写意到大写意的过渡。

在日常生活中,并非时刻处于情绪饱满、心手双畅的状态,需要“酒兴”。“作画须得乘兴,起兴方能运腕”,作书亦然。《陈道复行草自书诗卷》从丙戌秋开始按录诗,录至戊子春结束。共录诗34首,其中和酒有关的诗多达15首,例如“《谢客送酒》:迁疏不作穷途叹,赖有王酞载酒过;《谢客赠菊并诗》:一杯笑取花前醉,老眼模糊看未真;《雪夜与衷舟对酌》:酒尽平生话,诗成此夕吟;《送可泉公之浙藩》:对酒恋偏剧,临风愁易生”。他以酒会友,以酒度日,在酒兴下作书。

由于陈白阳草书大多是在酒兴的状态下完成,遂其书作水平也良莠不齐。佳者如“笔气纵横,天真烂漫,如骏马下阪,翔鸯舞空。较之米家父子不知谁为后先矣”,劣者如“南路体”光怪陆离,气息孱弱。加上仿作又多,影响力不及其写意画。