文化星空闪耀济源,文化服务浸润民心。

济源全域布局8个旅游融合示范区,黄河人家、石板沟等8家通景公路沿线旅游驿站,10家旅游咨询服务站;设置全域全景图53处、旅游标识标牌400余处,成功申报15个村为河南省乡村康养旅游示范村创建单位;

2020—2022年,流动服务深入社区、农村、学校等,每年定期开展流动服务200余次,打通了公共文化服务最后一公里;

济渎庙数字化保护及全息展示项目成功入选“行走河南·读懂中国”2022年重点展示项目;

济水源生态文化旅游综合开发列入省重点工程……

济源示范区自2019年被授牌成为第三批国家公共文化服务体系示范区以来,持续以“文化为魂、设施为基、活动为先、效能为本”为指导思想,进一步围绕产城融合示范区发展要求,形成城乡公共文化均等化建设的“济源路径”;进一步创新发展,形成了城乡一体化公共文化均等化服务的“济源模式”;进一步完善网络化建设,形成城乡网络资源共享的“济源亮点”;进一步挖掘地域特色资源,形成了区域文化助推文旅文教融合进步的“济源特色”。

济源路径

让群众生活更有温度

城市书房建设纳入济源十大民生实事;

针对城乡一体化公共文化服务体系建设,明确市级三馆和镇级综合文化站、村级综合文化服务中心资金、项目、免费开放时间等;

2018年以来,在河南省公共文化绩效考核中,多次位列第一梯队,2020年省绩效考核中,位列第一名……

产城融合,形成城乡公共文化均等化建设的“济源路径”。

济源示范区将公共文化服务体系建设纳入国民经济和社会发展总规划,纳入济源总体战略发展工作布局,将公共文化服务示范区和基层综合文化服务中心建设纳入全区重点改革项目,坚持制度引领、过程管理,制定出台一系列规章制度,编制重点规划,从规划引领、制度完善、体制机制和监管层面推进全市公共文化服务体系建设。

济源围绕“构建现代公共文化服务体系”的总目标,先后成立了示范区公共文化服务体系建设协调领导小组、示范区创新发展小组、全民阅读工作推进领导小组,对全区重大公共文化服务工作定期研究部署,初步形成了统一协作、资源共享、融合发展、服务高效的工作局面。

济源坚持动态管理,持续加强督导检查,按照指标体系细化责任分工,由创建办牵头组成4个督查组,从责任落实、措施到位、问题整改等方面进行跟踪督查、定期通报进展情况。

济源示范区坚持以群众需求为导向,成立公共文化服务均等化专班,完善出台《济源市公共文化服务高质量发展三年行动计划》《济源示范区基本公共文化服务目录》等相关文件;建立城乡一体化资金投入机制,提升城乡公共文化设施建设和服务水平,统一分配城乡公共文化资源,引导城乡居民积极进行文化创新,推动文化资源在城乡之间均衡布置、合理配置、科学组合,让农民享受到与城市居民同样的文化实惠,实现城乡在文化政策上的一致、在文化资源上的互补、在文化权利上的平等、在文化发展上的互动,探索出城乡一体化公共文化服务均等化发展的“济源路径”,让群众生活更有温度。

济源模式

让群众生活更有滋味

2023年初以来,济源新建开放城市书房5座,总建筑面积500平方米,藏书736696余册;比2021年藏书多10526册;

2019年以来,年均开展“舞台艺术送基层”演出222场、“中原文化大舞台”演出42场、“戏曲进校园”活动124场、“百姓宣讲直通车”演出40场、“红色文艺轻骑兵”新春走基层巡演60场;

555个村(居、社区)均配备有财政补贴的文化管理员,示范区财政每年列支79.056万元用于发放专项补贴……

优化提升,形成基层公共文化标准化建设的“济源模式”。

济源针对市、镇、村三级公共文化服务出台的系列制度和文件,提出的“十个一,五个有”服务标准,以及《基层综合性文化服务中心(村级)建设和服务规范》作为全省首个基层公共文化服务类标准,在《中国文化报》《河南日报》《济源日报》《济源晨报》、济源电视台等媒体和相关微信平台同步宣传推广。同时,2021年以来,在全省率先探索推行“文化合作社”标准化建设,并形成案例和文件,形成可参照、可复制、可推广的“济源模式”。

围绕基层综合文化服务效能提升,不断进行理念创新、机制创新、实践创新,创新提出“三三”制公共文化标准化模式建设,首创《基层综合性文化服务中心(村级)建设和服务规范》,从基层综合性文化服务中心的内涵、服务管理原则、功能设置、服务内容、管理要求、考核评价等方面进行了规范。不断进行查漏补缺,对照省标准和市级规范定期对镇综合文化站和村综合文化服务中心进行检查指导,对照河南省综合文化服务中心建设标准和“七个一”“五个有”新标准,提高综合文化服务中心的设施完备率和利用率。

这些措施填补了河南市级层面基层公共文化服务类标准的空白,并成为2018年全国基层公共文化会议上作为典型发言案例。继基层综合性文化服务中心的成功模式后,又创新文化合作社的标准化建设模式,先后出台《济源产城融合示范区乡村文化合作社等级评定及应用办法(试行)》《济源产城融合示范区乡村文化合作社综合绩效考评暂行办法》等多个文件,设立专项资金,以奖补为驱动,形成“建设-督查-提升-考核-奖补”完整链条。这些标准化的制定凸显了基层公共文化服务标准化建设的“济源模式”。

创新服务,深入实施文化惠民,全面落实《公共文化服务保障法》,创造条件向公众提供免费或者优惠的公共文化服务。每年投入1000余万元开展送戏下乡、舞台艺术送农民等活动;开展“中原文化大舞台”,采取政府补贴模式,票价5元面向群众公开售票;每年列支资金126.24万元实施农村数字电影放映工程,免费放映电影6312场,实现一村(社区)一月一场电影;组建30余支“红色文艺轻骑兵”,广泛深入到镇村社区、学校军营、工矿企业等开展走基层慰问活动200余场,通过演出节目、放映电影、图书赠送、义写春联等,传递党的关怀、传播党的声音,送欢乐、送温暖、送文化。

济源亮点

让群众生活更加多彩

济源编制了《2021年济源公共文化服务配送指导目录》,提供了26种活动类型、112项活动项目丰富文化服务内容,采用了“超市化”供应模式,让资源可选可控,由传统的公共文化服务“端菜”转变为让消费者“点菜”,从而实现供需精准匹配、丰富群众文化生活……

丰富载体,凸显新时代数字化服务的“济源亮点”。

在对图书馆、文化馆、博物馆等其他公共文化场馆以及16个乡镇(社区)文化站、基层综合文化服务中心进行数字化建设和连接提档升级后,又对接省“百姓文化云”平台,依托济源文化云和济源市文化馆一个总馆、乡镇(街道)16个分馆数字公共文化服务平台,建立和完善了规范的运营机制和运营推广工作标准,保障了济源文化云、文化馆总分馆数字平台的持续、稳定、高效开展,提升了基层公共文化服务效能,提高了人民群众的满意度和参与度。

在平台建设基础上,汇聚整合济源文化场馆、各类文化业务团体、文艺培训机构、民间艺术团体、文化类社会组织、馆办团队和文化志愿者、文化能人、非遗传承人、文化展馆等社会力量资源,提升公共文化服务效能。以镇、街道为单位收集群众意向,通过完善数字化平台整合各级文化资源,采用线上集中点单、精准化配送,形成科技加持、数字赋能的文化惠民“济源亮点”。

2019—2022年,通过送戏下乡、舞台艺术送农民、“中原文化大舞台”、农村数字电影放映工程等活动,利用线上线下,以节庆假期为契机,坚持广搭载体、延伸平台、面向基层、上下联动,推动群众文化活动覆盖全区、贯穿全年。春季的“迎春音乐会”“拥抱新时代”民间书画交流展、夏季的“消夏文化节”、秋季的“迎国庆合唱比赛”、冬季的“梨园迎春”戏曲展演等系列文化活动精彩纷呈。2019—2022年,广泛开展覆盖全区城乡的文化惠民演出,年均演出330余场,受益群众27万余人次。全区各级文化馆组织举办文化活动年均500余场,受益群众6万人次;镇村两级综合性文化服务中心组织开展群体文化活动3000余场次,受益群众11万余人次,极大地丰富了基层群众文化生活。

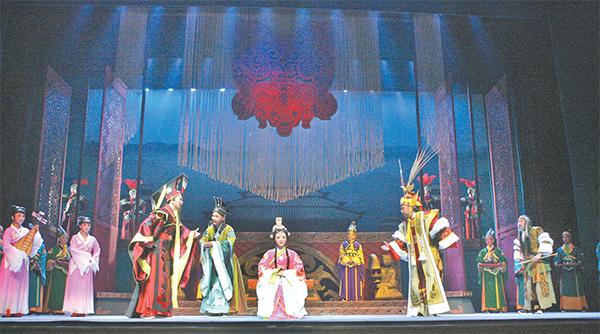

品牌文化活动蓬勃开展。围绕“愚公精神”打造文化品牌,现代豫剧《王屋山的女人》荣获河南省第十二届戏剧大赛文华大奖、代表河南亮相第十六届上海国际艺术节;现代戏剧《王屋山下》荣获中宣部“五个一工程”提名奖、文华新剧目奖;大型舞蹈《愚公魂》荣获全国群星奖金奖;古典豫剧《愚公》晋京参加“第四届中国豫剧节”演出,受到戏剧界专家和观众的一致好评;首部大型廉政豫剧《青石湾》,填补了济源大型廉政豫剧创作的空白;现代豫剧《挑山的女人》得到国家级媒体的宣传报道;现代豫剧《山路弯弯》荣获“河南文华大奖”。围绕“建党百年”、“群星耀中原”“黄帝祭天拜祖大典”等,各镇、街道根据区域特色一年四季开展常态化系列文化活动,文化馆及16个文化馆分馆、图书馆及分馆、各镇、村、社区积极响应,2021、2022年分别开展系列群众文化活动1095次、1120次,参与人数分别为19.4万人次、18万人次,锻炼了群众文化队伍,丰富了群众多层次的文化需求。

持续关注特殊群体的基本文化需求。针对残障人士,区内公共图书馆、文化馆、博物馆、科技馆、文化城、篮球城、训练馆等公共文化设施,全部设置无障碍设施和网络全覆盖,保障特殊人群的进馆需求。围绕贫困村贫困户,将“乡村文化振兴”工作纳入创建国家公共文化服务体系示范区重点工作范畴,在59个脱贫村开展“四优先,两免费”和“咱们一起奔小康”主题宣传活动,2020年率先完成脱贫攻坚任务。2021年,在乡村开展文化合作社活动,目前已创建合作社167个,有5250余人加入到乡村文化建设队伍。面向在校学生提供公共文化服务,广泛开展“戏曲进校园”活动,促进学生德智体美全面发展。根据受众人数,将全区157所中小学分为四类,采取“观看戏曲电影、组织专家授课、演出经典折子戏、演出优秀剧目”等四种形式开展“戏曲进校园”,确保全区中小学校每学年至少开展一次文化活动。

丰富服务载体,数字化服务逐步完善。一是除公共文化场馆实现网络全覆盖外,免费为农户安装直播卫星接收设备,开通提供不低于25套电视节目和17套广播节目,惠及9个镇175个行政村9242户农户,实现城乡无线数字电视覆盖。二是全面启动“济源文化云”平台建设项目10余个板块,集合各级公共文化机构数字化资源,空间上打破城乡区域分化,采用“超市化”供应模式让资源可选可控,实现供需对接,实现由传统的“端菜”转变为让消费者“点菜”。通过丰富载体,打破公共文化机构服务的时空界限,“济源文化云”平台累计注册用户10万余人,共覆盖全区46个文化场馆,在2018年深圳文博会上作为河南省唯一代表进行形象宣传展示。截至2022年底,持续制作发布线上艺术普及课程,浏览量46余万次,在线发布活动246场,预约票数8500张;累计开展线下公共文化活动配送193场,服务6000余人次;开展群众文化直播12场,累计观看量达103万,新增数字资源量800G。真正实现了“服务数字化、信息共享化、城镇均等化、效能可视化”的目标。

济源特色

让群众生活更加幸福

围绕城乡一体化做好“党群连心工程”,持续举办红色讲解员培训活动……

资源整合,呈现文化与党建、旅游、教育融合的“济源特色”。

将基层综合文化服务中心和党群综合文化服务中心共建共享,将信息资源共享工程和党员远程教育共建共享,将电子阅览室和红色网络家园共建共享,实现了三个“共建共享”,提升济源文化队伍整体素质,形成市文化机构—乡镇(社区)系统共谋党建发展的共享模式。

以区域特色资源为依托,以项目为抓手,围绕济源文旅资源、黄河生态保护、王屋山、“愚公移山精神”文化品牌,加快推进建设“行走河南・读懂中国”展示项目、济水源生态文化旅游综合开发项目、城市文化会客厅等省市重点项目;组织开展王屋山万人登山迎新、王屋山旅游文化节、穿越壮美太行国际徒步大会、济源白银文化节等活动,编排《乡村风貌》、《山水济源》,举办“喜迎二十大 欢乐进万家”首届惠民文化节;指导基层立足辖区优势,以文化合作社为抓手,实施“文产特派员”制度,激发群众自发开展文化旅游、文化创意活动,助力乡村振兴。

组织学生开展综合实践活动、体验愚公移山精神、参观红色革命遗迹、参观各类场馆、旅游风景区观光等,研学旅行活动丰富多彩。

文化春风进入万家,文化绚烂风生水起。济源示范区文化广电和旅游局党组书记、局长牛友谊告诉记者:济源初步建立起网络健全、结构合理、规范管理、运行有效的现代公共文化服务体系,下一步,济源将围绕以人民为中心的公共文化服务高质量发展这个核心和重点,进一步拓展布局更加均衡的公共文化服务空间、提供更加优质的服务内容、创新更加智慧的服务方式、激励更加多元的服务主体,在全区形成城乡一体化公共文化服务高效运行体系。到2025年,广大人民群众的文化获得感、幸福感将进一步增强,公共文化服务现代化发展水平持续位居全省前列。

本版图片由示范区文化广电和旅游局提供