1

吴祥峰的老家在济源市下冶镇圪老圈村。他是济源一中的物理老师。一座小山村,承载着吴老师无限的乡愁。

吴老师很爱他的家乡。在他眼里,圪老圈一山一水、一人一事都那么美,有温度有情怀。“我村可美了,你去一看就知道了!”“小时候,我多么希望走出大山,现在我又渴望回报大山。我怀念梦里的老家,更热爱今天的新农村……”吴老师的赤子情怀感染了我,让我对圪老圈村充满了向往。

圪老圈,光听村名就充满原生态的野趣。那天,村监委委员邓国运和村妇女主任张弯弯在村委会值班,见我们来,热情地说要带我们在村里转转。和每个热爱家乡的人一样,吴老师简直就是圪老圈的代言人。“看见了吗?这是前梁,那是南梁,四周山疙瘩环绕过来,正好把我们村圈在里边。山里人习惯把围成圆圈的地方叫做‘圪老’,所以村叫‘圪老圈’。等会儿咱们往羊圈疙瘩走,站到高处,地势就看得更清楚了。我村地肥水美,民谣说:圪老圈,白面窝……”

沐浴在阳光下的圪老圈村安静祥和,就像传说中的桃花源一样。据邓国运介绍,这两年,在驻村工作队和退役军人事务局的帮扶下,村里适时调整产业结构,大部分土地流转给了黄金叶种植专业合作社,种植烟叶100余亩;引进核桃新品种,是河南省核桃产业科技特派员服务团示范基地;还有鹏辉新型建材公司……照这样发展下去,小小的圪老圈村可不仅仅是“白面窝”了,要富得流油了。

羊圈疙瘩就在村委会后边。邓国运说,整个羊圈疙瘩上都是核桃基地。转过弯,还没上坡,一户人家门前的杏树就拽住了我们的脚步。这杏儿太好了,密密麻麻的青中泛黄,黄里透红,那是阳光雨露滋养出来的渐变色。“摘了吃吧,摘了吃吧!”戴着草帽的院主人碰巧从坡上下来,怕我们够不着,又指着树下的大圈椅说:“踩座上!高处的杏向阳,红!好吃!”

杏儿爽口,顿感暑热消减了不少。沿路往坡上走了没几步,路两旁全是核桃园,树上挂满了青核桃,看来今年收成不错。路边可见野桑葚,满枝都是红的紫的,桑树有点高,需要踮起脚尖伸长胳膊才能摘到。“能吃吗?”我问。“在我们山上,别说野桑葚了,就是地里种的瓜果,过路人口渴了,也让吃。人不吃,鸟也会吃。落到地上了,蚂蚁也会吃……”张弯弯说。大自然的馈赠真是太丰富了,一会儿,我们手上都沾满了紫色的酱汁。核桃园树下拴着一条狗,听见人声嘈杂,扬起脖子叫起来。一个女人闻声出门,那狗通人性,见女主人过来,趴在树荫下塌蒙着眼不吭了。

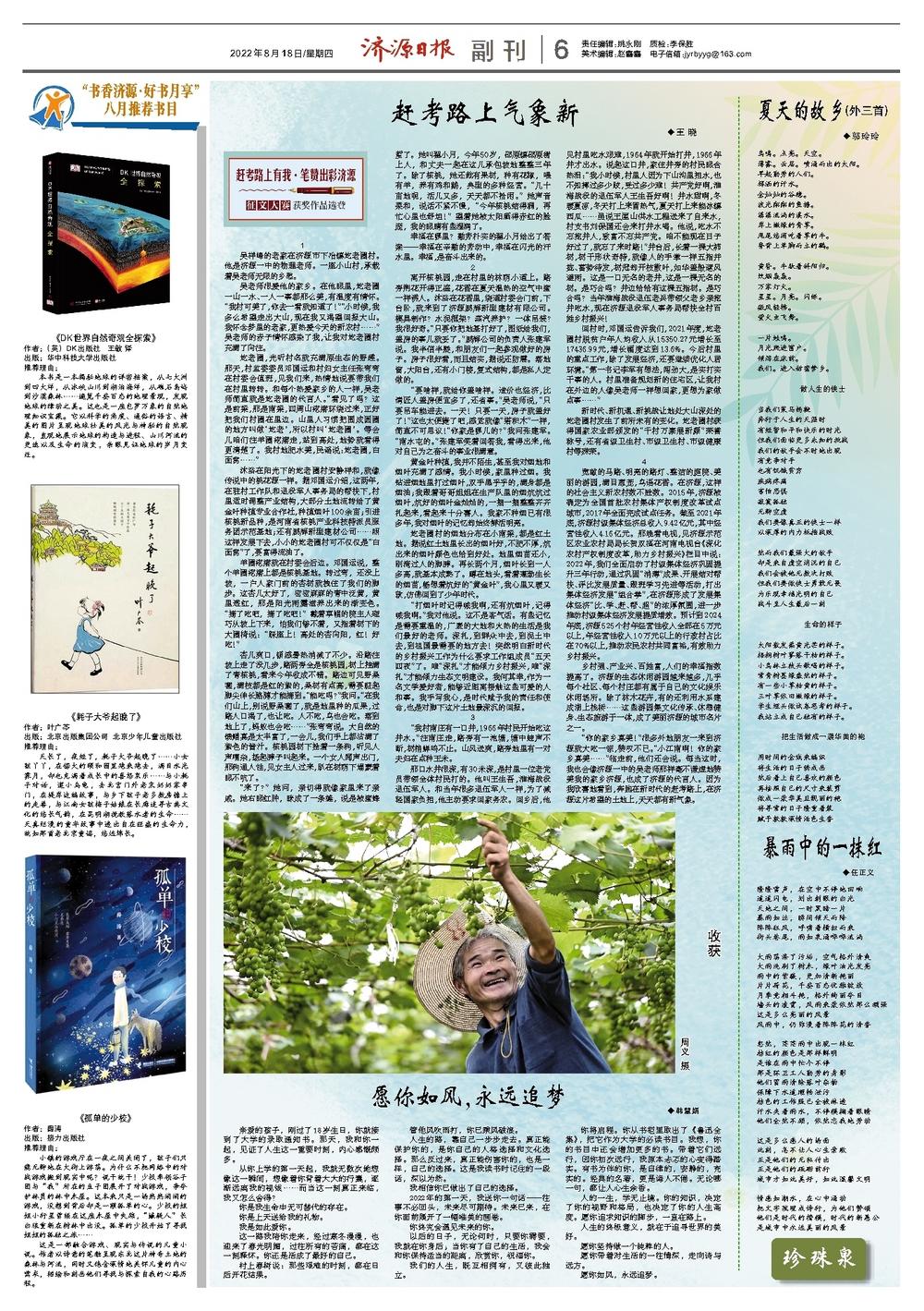

“来了?”她问,亲切得就像家里来了亲戚。她右眼红肿,眯成了一条缝,说是被蜜蜂蜇了。她叫翟小月,今年50岁,邵原镇邵原街上人,和丈夫一起在这儿承包坡地整整三年了。除了核桃,她还栽有果树,种有花椒,喂有羊,养有鸡和鹅,典型的多种经营。“几十亩地呢,活儿又多,天天都不拾闲。”她声音柔和,说话不紧不慢,“今年核桃结得稠,再忙心里也舒坦!”望着她被太阳晒得赤红的脸庞,我的眼睛有些湿润了。

幸福在哪里?勤劳朴实的翟小月给出了答案——幸福在辛勤的劳动中,幸福在闪光的汗水里。幸福,是奋斗出来的。

2

离开核桃园,走在村里的林荫小道上。路旁荆花开得正盛,花香在夏天温热的空气中蜜一样诱人。沐浴在花香里,绕道村委会门前,下台阶,就来到了济源鹏辉新型建材有限公司。模具制作?水泥框架?蒸汽养护?一体吊装?我很好奇。“只要你把地基打好了,图纸给我们,盖房的事儿就妥了。”鹏辉公司的负责人张建军说。我半信半疑,和朋友们一起参观做好的房子。房子很好看,而且结实,据说还防震。落地窗,大阳台,还有小门楼,复式结构,都是私人定做的。

“要啥样,就给你盖啥样。造价也经济,比请匠人盖房便宜多了,还省事。”吴老师说,“只要吊车能进去。一天!只要一天,房子就盖好了!”这也太便捷了吧,感觉就像“搭积木”一样,简直不可思议!“你家是哪儿的?”我问张建军。“南水屯的。”张建军笑着回答我,看得出来,他对自己为之奋斗的事业很满意。

黄金叶种植,我并不陌生,甚至我对烟地和烟叶充满了感情。我小时候,家里种过烟。我钻进烟地里打过烟叶,双手黑乎乎的,满身都是烟油;我跟着哥哥姐姐在生产队里的烟炕炕过烟叶,炕好的烟叶金灿灿的,一捆一捆整整齐齐扎起来,看起来十分喜人。我家不种烟已有很多年,我对烟叶的记忆却始终鲜活明亮。

圪老圈村的烟地分布在小南梁,都是红土地。据说红土地里长出的烟叶好,不肥不厚,炕出来的烟叶颜色也恰到好处。地里烟苗还小,刚淹过人的脚脖。再长两个月,烟叶长到一人多高,就基本成熟了。蹲在地头,看着蓬勃生长的烟苗,畅想着炕好的“黄金叶”,我心里又暖又软,仿佛回到了少年时代。

“打烟叶时记得喊我啊,还有炕烟叶,记得喊我啊。”我对他说。这不是客气话。有些记忆是需要重温的,广袤的大地和火热的生活是我们最好的老师。深扎,到群众中去,到泥土中去,到祖国最需要的地方去!突然明白新时代的乡村振兴工作为什么要求工作组成员“五天四夜”了。唯“深扎”才能倾力乡村振兴,唯“深扎”才能倾力生态文明建设。我何其幸,作为一名文学爱好者,能够近距离接触这些可爱的人和事。我手写我心,是时代赋予我的责任和使命,也是对脚下这片土地最深沉的回报。

3

“我村南庄有一口井,1966年村民开始吃这井水。”往南庄走,路旁有一池塘,塘中蛙声不断,树梢蝉鸣不止。山风送爽,路旁地里有一对夫妇在点种玉米。

那口水井很深,有30米深,是村里一位老党员带领全体村民打的。他叫王生吾,淮海战役退伍军人。和当年很多退伍军人一样,为了减轻国家负担,他主动要求回家务农。回乡后,他见村里吃水艰难,1964年就开始打井,1966年井才出水。说起这口井,家住井旁的村民眼含热泪:“我小时候,村里人因为下山沟里担水,也不知摔过多少跤,受过多少难!共产党好啊,淮海战役的退伍军人王生吾好啊!井水甜啊,冬暖夏凉,冬天打上来冒热气,夏天打上来能冰镇西瓜……虽说王屋山供水工程送来了自来水,村支书刘保国还会来打井水喝。他说,吃水不忘挖井人,致富不忘共产党。咱不能现在日子好过了,就忘了来时路!”井台后,长着一棵大柿树,树干形状奇特,就像人的手掌一样五指并拢、蓄势待发,树冠却开枝散叶,如华盖般遮风避雨。这是一口无名的老井,这是一棵无名的树。是巧合吗?井边恰恰有这棵五指树。是巧合吗?当年淮海战役退伍老兵带领父老乡亲挖井吃水,现在济源退役军人事务局帮扶全村百姓乡村振兴!

回村时,邓国运告诉我们,2021年度,圪老圈村脱贫户年人均收入从15350.27元增长至17436.99元,增长幅度达到13.6%。今后村里的重点工作,除了发展经济,还要继续优化人居环境。“第一书记李军有想法,闯劲大,是实打实干事的人。村里准备规划新的住宅区,让我村在外边的人像吴老师一样想回家,更想为家做点事……”

新时代、新机遇、新挑战让地处大山深处的圪老圈村发生了前所未有的变化。圪老圈村获得国家农业部颁发的“千村万寨展新颜”荣誉称号,还有省级卫生村、市级卫生村、市级健康村等殊荣。

4

宽敞的马路、明亮的路灯、整洁的庭院、美丽的游园,满目葱茏,鸟语花香。在济源,这样的社会主义新农村数不胜数。2015年,济源被确定为全国首批农村集体产权制度改革试点城市,2017年全面完成试点任务。截至2021年底,济源村级集体经济总收入9.42亿元,其中经营性收入4.16亿元。那晚看电视,见济源示范区农业农村局局长贺双福在河南电视台《深化农村产权制度改革,助力乡村振兴》栏目中说:2022年,我们全面启动了村级集体经济巩固提升三年行动,通过巩固“消薄”成果、开展结对帮扶、评比发展质量、跟班学习先进等活动,打出集体经济发展“组合拳”,在济源形成了发展集体经济“比、学、赶、帮、超”的浓厚氛围,进一步推动村级集体经济发展提质增效。预计到2024年底,济源525个村年经营性收入全部在5万元以上,年经营性收入10万元以上的行政村占比在70%以上,推动农民农村共同富裕,有效助力乡村振兴。

乡村强、产业兴、百姓富,人们的幸福指数提高了。济源的生态休闲游园越来越多,几乎每个社区、每个村庄都有属于自己的文化娱乐休闲场所。除了林木花卉,有的还利用水系建成湖上栈桥……这些游园集文化传承、休憩健身、生态旅游于一体,成了美丽济源的城市名片之一。

“你的家乡真美!”很多外地朋友一来到济源就大吃一惊,赞叹不已。“小江南啊!你的家乡真美……”临走前,他们还会说。每当这时,我也会像济源一中的吴老师那样毫不谦虚地赞美我的家乡济源,也成了济源的代言人。因为我欣喜地看到,奔跑在新时代的赶考路上,在济源这片希望的土地上,天天都有新气象。