1克铀235彻底裂变能释放相当于2.9吨煤的能量,那一个能让铀235实现彻底裂变的核能专家,释放的“能量”又有多大?

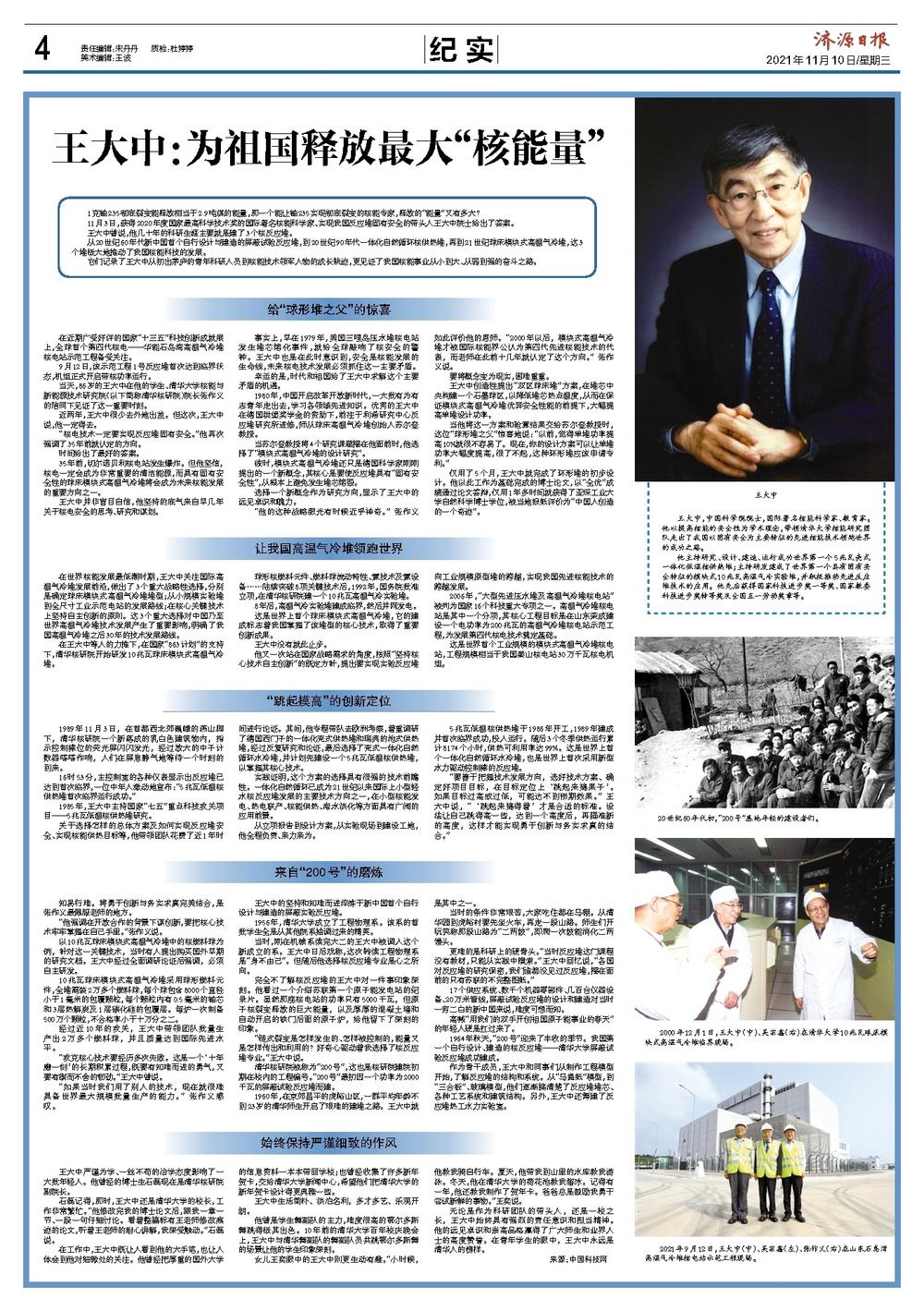

11月3日,获得2020年度国家最高科学技术奖的国际著名核能科学家、实现我国反应堆固有安全的带头人王大中院士给出了答案。

王大中曾说,他几十年的科研生涯主要就是建了3个核反应堆。

从20世纪60年代新中国首个自行设计与建造的屏蔽试验反应堆,到20世纪90年代一体化自然循环核供热堆,再到21世纪球床模块式高温气冷堆,这3个堆极大地推动了我国核能科技的发展。

它们记录了王大中从初出茅庐的青年科研人员到核能技术领军人物的成长轨迹,更见证了我国核能事业从小到大、从弱到强的奋斗之路。

给“球形堆之父”的惊喜

在近期广受好评的国家“十三五”科技创新成就展上,全球首个第四代核电——华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程备受关注。

9月12日,该示范工程1号反应堆首次达到临界状态,机组正式开启带核功率运行。

当天,86岁的王大中在他的学生、清华大学核能与新能源技术研究院(以下简称清华核研院)院长张作义的陪同下见证了这一重要时刻。

近两年,王大中很少去外地出差。但这次,王大中说,他一定得去。

“核电技术一定要实现反应堆固有安全。”他再次强调了35年前就认定的方向。

时间给出了最好的答案。

35年前,切尔诺贝利核电站发生爆炸。但他坚信,核电一定会成为非常重要的清洁能源,而具有固有安全性的球床模块式高温气冷堆将会成为未来核能发展的重要方向之一。

王大中并非盲目自信,他坚持的底气来自早几年关于核电安全的思考、研究和谋划。

事实上,早在1979年,美国三哩岛压水堆核电站发生堆芯熔化事件,就给全球敲响了核安全的警钟。王大中也是在此时意识到,安全是核能发展的生命线,未来核电技术发展必须抓住这一主要矛盾。

幸运的是,时代和祖国给了王大中求解这个主要矛盾的机遇。

1980年,中国开启改革开放新时代,一大批有为有志青年走出去,学习各领域先进知识。优秀的王大中在德国洪堡奖学金的资助下,前往于利希研究中心反应堆研究所进修,师从球床高温气冷堆创始人苏尔登教授。

当苏尔登教授将4个研究课题摆在他面前时,他选择了“模块式高温气冷堆的设计研究”。

彼时,模块式高温气冷堆还只是德国科学家刚刚提出的一个新概念,其核心是要使反应堆具有“固有安全性”,从根本上避免发生堆芯熔毁。

选择一个新概念作为研究方向,显示了王大中的远见卓识和魄力。

“他的这种战略眼光有时候近乎神奇。”张作义如此评价他的恩师。“2000年以后,模块式高温气冷堆才被国际核能界公认为第四代先进核能技术的代表,而老师在此前十几年就认定了这个方向。”张作义说。

要将概念变为现实,困难重重。

王大中创造性提出“双区球床堆”方案,在堆芯中央构建一个石墨球区,以降低堆芯热点温度,从而在保证模块式高温气冷堆优异安全性能的前提下,大幅提高单堆设计功率。

当他将这一方案和验算结果交给苏尔登教授时,这位“球形堆之父”惊喜地说:“以前,觉得单堆功率提高10%就很不容易了。现在,你的设计方案可以让单堆功率大幅度提高,很了不起,这种环形堆应该申请专利。”

仅用了5个月,王大中就完成了环形堆的初步设计。他以此工作为基础完成的博士论文,以“全优”成绩通过论文答辩,仅用1年多时间就获得了亚琛工业大学自然科学博士学位,被当地报纸评价为“中国人创造的一个奇迹”。

让我国高温气冷堆领跑世界

在世界核能发展最低潮时期,王大中关注国际高温气冷堆发展前沿,做出了3个重大战略性选择,分别是确定球床模块式高温气冷堆堆型;从小规模实验堆到全尺寸工业示范电站的发展路线;在核心关键技术上坚持自主创新的原则。这3个重大选择对中国乃至世界高温气冷堆技术发展产生了重要影响,明确了我国高温气冷堆之后30年的技术发展路线。

在王大中等人的力推下,在国家“863计划”的支持下,清华核研院开始研发10兆瓦球床模块式高温气冷堆。

球形核燃料元件、燃料球流动特性、氦技术及氦设备……陆续突破8项关键技术后,1992年,国务院批准立项,在清华核研院建一个10兆瓦高温气冷实验堆。

8年后,高温气冷实验堆建成临界,然后并网发电。

这是世界上首个球床模块式高温气冷堆,它的建成标志着我国掌握了该堆型的核心技术,取得了重要创新成果。

王大中没有就此止步。

他又一次站在国家战略需求的角度,按照“坚持核心技术自主创新”的既定方针,提出要实现实验反应堆向工业规模原型堆的跨越,实现我国先进核能技术的跨越发展。

2006年,“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”被列为国家16个科技重大专项之一。高温气冷堆核电站是其中一个分项,其核心工程目标是在山东荣成建设一个电功率为200兆瓦的高温气冷堆核电站示范工程,为发展第四代核电技术奠定基础。

这是世界首个工业规模的模块式高温气冷堆核电站,工程规模相当于我国秦山核电站30万千瓦核电机组。

“跳起摸高”的创新定位

1989年11月3日,在首都西北郊巍峨的燕山脚下,清华核研院一个新落成的乳白色建筑物内,指示控制棒位的荧光屏闪闪发光,经过放大的中子计数器嗒嗒作响,人们在屏息静气地等待一个时刻的到来。

16时53分,主控制室的各种仪表显示出反应堆已达到首次临界,一位中年人激动地宣布:“5兆瓦低温核供热堆首次临界运行成功。”

1985年,王大中主持国家“七五”重点科技攻关项目——5兆瓦低温核供热堆研究。

关于选择怎样的总体方案及如何实现反应堆安全、实现核能供热目标等,他带领团队花费了近1年时间进行论证。其间,他专程带队去欧洲考察,着重调研了德国西门子的一体化壳式供热堆和瑞典的池式供热堆,经过反复研究和论证,最后选择了壳式一体化自然循环水冷堆,并计划先建设一个5兆瓦低温核供热堆,以掌握其核心技术。

实践证明,这个方案的选择具有很强的技术前瞻性。一体化自然循环已成为21世纪以来国际上小型轻水核反应堆发展的主要技术方向之一,在小型核能发电、热电联产、核能供热、海水淡化等方面具有广阔的应用前景。

从立项报告到设计方案,从实验现场到建设工地,他全程负责、亲力亲为。

5兆瓦低温核供热堆于1986年开工,1989年建成并首次临界成功,投入运行。随后3个冬季供热运行累计8174个小时,供热可利用率达99%。这是世界上首个一体化自然循环水冷堆,也是世界上首次采用新型水力驱动控制棒的反应堆。

“要善于把握技术发展方向,选好技术方案、确定好项目目标,在目标定位上‘跳起来摘果子’。如果目标过高或过低,可能达不到预期效果。”王大中说,“‘跳起来摘得着’才是合适的标准。设法让自己跳得高一些,达到一个高度后,再瞄准新的高度,这样才能实现勇于创新与务实求真的结合。”

来自“200号”的磨炼

知易行难。将勇于创新与务实求真完美结合,是张作义最佩服老师的地方。

“他强调在开放合作的背景下谋创新,要把核心技术牢牢掌握在自己手里。”张作义说。

以10兆瓦球床模块式高温气冷堆中的核燃料球为例,针对这一关键技术,当时有人提出购买国外早期的研究文档。王大中经过全面调研论证后强调,必须自主研发。

10兆瓦球床模块式高温气冷堆采用球形燃料元件,全堆需装2万多个燃料球,每个球包含8000个直径小于1毫米的包覆颗粒,每个颗粒内有0.5毫米的铀芯和3层热解炭及1层碳化硅的包覆层。每炉一次制备500万个颗粒,不合格率小于十万分之二。

经过近10年的攻关,王大中带领团队批量生产出2万多个燃料球,并且质量达到国际先进水平。

“攻克核心技术要经历多次失败。这是一个‘十年磨一剑’的长期积累过程,既要有知难而进的勇气,又要有锲而不舍的韧劲。”王大中曾说。

“如果当时我们用了别人的技术,现在就很难具备世界最大规模批量生产的能力。”张作义感叹。

王大中的坚持和知难而进淬炼于新中国首个自行设计与建造的屏蔽实验反应堆。

1956年,清华大学成立了工程物理系。该系的首批学生全是从其他院系抽调过来的精英。

当时,刚在机械系读完大二的王大中被调入这个新成立的系。王大中日后戏称,这次转读工程物理系是“身不由己”。但随后他选择核反应堆专业是心之所向。

完全不了解核反应堆的王大中对一件事印象深刻。他看过一个介绍苏联第一个原子能发电站的纪录片。虽然那座核电站的功率只有5000千瓦,但原子核裂变释放的巨大能量,以及厚厚的混凝土墙和自动开启的铁门后面的原子炉,给他留下了深刻的印象。

“链式裂变是怎样发生的、怎样被控制的,能量又是怎样传出和利用的?好奇心驱动着我选择了核反应堆专业。”王大中说。

清华核研院被称为“200号”,这也是核研院建院初期在校内的工程编号。“200号”最初因一个功率为2000千瓦的屏蔽试验反应堆而建。

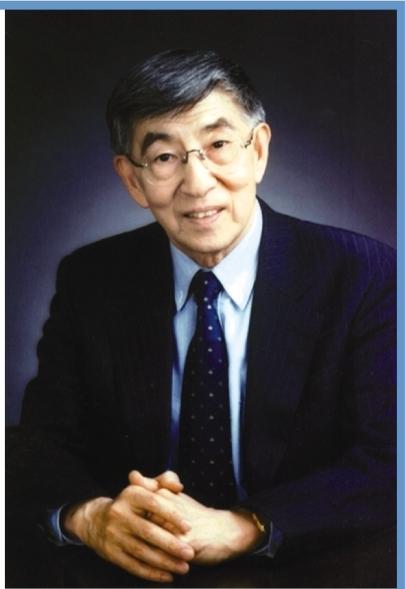

1960年,在京郊昌平的虎峪山区,一群平均年龄不到23岁的清华师生开启了艰难的建堆之路。王大中就是其中之一。

当时的条件非常艰苦,大家吃住都在马棚。从清华园到虎峪村要先坐火车,再走一段山路。师生们开玩笑称那段山路为“二两坡”,即爬一次坡能消化二两馒头。

更难的是科研上的硬骨头。“当时反应堆这门课程没有教材,只能从实践中摸索。”王大中回忆说,“各国对反应堆的研究保密,我们谁都没见过反应堆,摆在面前的只有苏联的不完整图纸。”

17个供应系统、数千个机器零部件、几百台仪器设备、20万米管线,屏蔽试验反应堆的设计和建造对当时一穷二白的新中国来说,难度可想而知。

高喊“用我们的双手开创祖国原子能事业的春天”的年轻人硬是扛过来了。

1964年秋天,“200号”迎来了丰收的季节。我国第一个自行设计、建造的核反应堆——清华大学屏蔽试验反应堆成功建成。

作为骨干成员,王大中和同事们从制作工程模型开始,了解反应堆的结构和系统。从“马粪纸”模型,到“三合板”、玻璃模型,他们逐渐搞清楚了反应堆堆芯、各种工艺系统和建筑结构。另外,王大中还筹建了反应堆热工水力实验室。

始终保持严谨细致的作风

王大中严谨为学、一丝不苟的治学态度影响了一大批年轻人。他曾经的博士生石磊现在是清华核研院副院长。

石磊记得,那时,王大中还是清华大学的校长,工作非常繁忙。“他修改完我的博士论文后,跟我一章一节、一段一句仔细讨论。看着整篇标有王老师修改痕迹的论文,听着王老师的耐心讲解,我深受触动。”石磊说。

在工作中,王大中既让人看到他的大手笔,也让人体会到他对细微处的关注。他曾经把厚重的国外大学的信息资料一本本带回学校;也曾经收集了许多新年贺卡,交给清华大学新闻中心,希望他们把清华大学的新年贺卡设计得更典雅一些。

王大中生活简朴、淡泊名利,多才多艺、乐观开朗。

他曾是学生舞蹈队的主力,难度很高的鄂尔多斯舞跳得极其出色。10年前的清华大学百年校庆晚会上,王大中与清华舞蹈队的舞蹈队员共跳鄂尔多斯舞的场景让他的学生印象深刻。

女儿王奕眼中的王大中则更生动有趣。“小时候,他教我骑自行车。夏天,他带我到山里的水库教我游泳。冬天,他在清华大学的荷花池教我溜冰。记得有一年,他还教我制作了贺年卡。爸爸总是鼓励我勇于尝试新鲜的事物。”王奕说。

无论是作为科研团队的带头人,还是一校之长,王大中始终具有强烈的责任意识和担当精神。他的远见卓识和崇高品格赢得了广大师生和业界人士的高度赞誉。在青年学生的眼中,王大中永远是清华人的榜样。

来源:中国科技网