对于我国作物种质资源学科的发展,董玉琛具有强烈的历史责任感,正如她所说:“为作物种质资源学科献身是我的历史责任,也是我最大的快乐。”

立志从事农业科学研究

董玉琛,1926年出生于河北省保定市高阳县邢家南镇季朗村,从小接受了良好的教育。1932年,她考入高阳县两级女校。1937年,抗日战争爆发,高阳县城遭到日军的轰炸和侵占。为了躲避日军的扫荡,董玉琛随家人辗转逃难。1938年冬,董玉琛被接到北平(今北京),与父母相聚。1939年3月,董玉琛考入志成中学女部。经历了战火中的逃难,董玉琛十分珍惜难得的学习机会,埋头苦读。

1941年6月,董玉琛从志成女中毕业。同年9月,她考入北京师范大学附属女子中学(今北京师范大学附属实验中学)。北京师范大学附属女子中学是一所有着光荣革命传统的学校。在沦陷区日伪政权的统治下,师生中已经有人秘密加入了中国共产党。她们秘密传阅《大众哲学》等进步书籍,还在学校演出话剧《雷雨》,组织进步社团——海燕。在同学的影响下,董玉琛开始关心社会时事,追求进步。

1944年,董玉琛高中毕业,考入了北京大学医学院药学系。这一年,北京师范大学附属女子中学共有6名学生考入北京大学。其中,与董玉琛一同考入药学系的何钊,已经是中国共产党员。在大学一年级期间,何钊便秘密去了解放区。

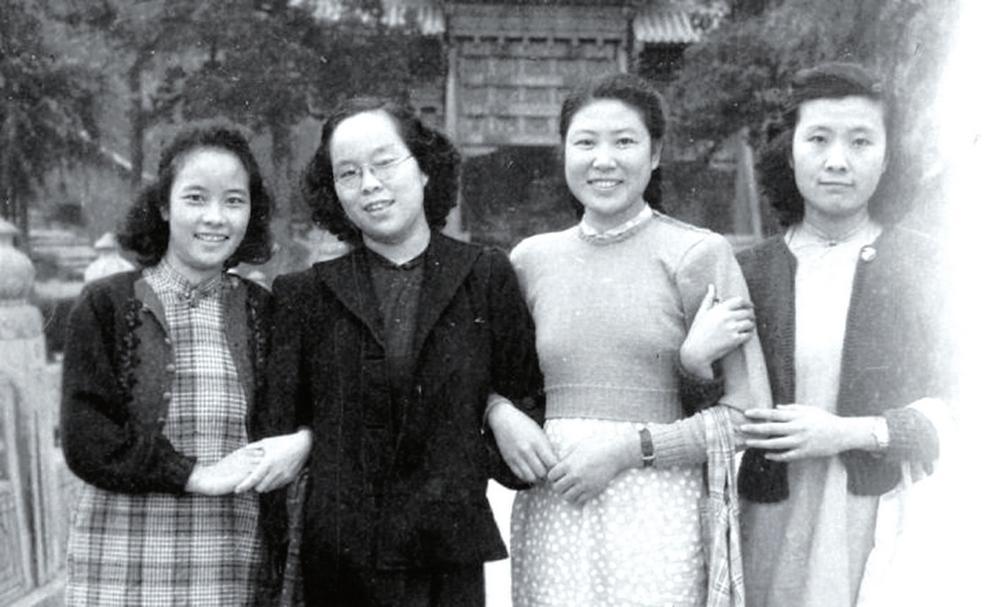

1945年10月,何钊从解放区回到北平,董玉琛积极向何钊询问其参加革命的原因和解放区的情况。何钊毫无保留地与董玉琛分享在解放区的见闻,还给董玉琛推荐一些革命书籍和杂志。何钊经常与董玉琛一起分析各种社会现象,向她宣传解放区的政策。在何钊的影响下,董玉琛逐步成为想要参与革命的积极分子。在北京大学医学院,董玉琛和何钊一起办壁报、宣传进步思想、开展群众工作。学习一年后,董玉琛觉得有些课程不符合自己的志愿。另外,她通过何钊得知当时北京大学农学院的地下党组织力量薄弱。恰逢北京大学农学院招考编级生,董玉琛经过再三考虑,决定和何钊一起转到农学院。

1945年9月,董玉琛和何钊转入农学院。董玉琛进入农艺系,何钊进入农业经济系。农艺系的许多课程,比如有机化学、植物生理等,引起了她的极大兴趣。从此,董玉琛开始与农业科学结缘。通过参加一系列的革命活动,董玉琛更加认同中国共产党的政策。共产党人“吃苦在前,享乐在后”的精神深深地感染了她。于是,董玉琛暗下决心要向共产党员学习,争取早日成为其中一员。

1945年12月12日,在何钊和李龙的介绍下,董玉琛成了中国共产党预备党员。1946年3月12日,董玉琛通过了组织的考察,顺利转为正式党员。

1946年6月,蒋介石撕毁停战协定,大举进攻解放区,内战全面爆发。国民党统治区亦掀起了“白色恐怖”的高潮,国民党反动派大肆抓捕、屠杀共产党人。

在北京大学,学生和进步分子遭到国民党特务的严格监视。何钊身份不幸暴露,组织上要求她立刻转移到张家口解放区。董玉琛虽然没有暴露,但怀着对解放区的强烈向往,便主动要求与何钊一起奔赴解放区。经过组织同意,她们向解放区进发。

根据组织安排,她们先到保定安国,联系冀中区党委书记林铁,然后被护送至城工部。接到晋察冀中央局城工部的指示后,董玉琛和何钊便收拾行装,秘密离开学校。她们先坐火车到达保定,然后坐胶皮轱辘车到安国。冀中区党委书记林铁负责接应她们。集合了从各地分批到达的20多人后,她们被一起送到冀中区蠡县。

到达蠡县后,晋察冀中央局城工部派来交通员魏啸天,负责带领她们穿越平汉铁路封锁线。

据何钊回忆,当时的平汉铁路已经中断,铁路两旁有国民党挖的封锁沟,还分布着国民党的炮楼,要穿越封锁沟十分危险。她们在民兵的护送下,来到封锁沟附近。为了防止暴露,她们将白毛巾、白茶缸都收到背包里。为了防止被敌人冲散,她们定好了接应暗号和集合地点。一切布置妥当后,她们趁着天黑,依次溜下封锁沟。但由于封锁沟又陡又深,再爬上去非常困难,在对面接应的民兵就一个一个地将她们拉上去。最后,大家安全通过了封锁沟。

刚过封锁沟,还没有脱离危险,她们不敢懈怠,连夜赶路到达了平西。平西是山区,道路难走,又赶上雨季,泥石流多发,队伍走走停停,行进速度很慢。直到8月,她们才到达位于张家口的晋察冀中央局城工部,见到城工部部长刘仁。

不久,根据战争需要,解放军准备撤出张家口。刘仁仔细了解了大家的情况后,决定让在北平已经暴露的同志留在张家口解放区,没有暴露的同志回北平继续开展地下工作。何钊已经暴露了,只能留在解放区。董玉琛没有暴露,家又在北平,组织上便安排她回北平。董玉琛到达解放区后,心情很激动,希望能够留在解放区工作。但组织上要求她回北平,她心情有些失落。董玉琛认为自己不适合在国统区工作,更适合在解放区工作。况且,她已经失去了北京大学的学籍,不知道回去该做什么。她甚至认为组织上不照顾自己。由此,董玉琛产生了不愿意回去的情绪。不过,董玉琛最后还是服从了组织的安排。8月下旬,她在青龙桥火车站坐上了回北平的火车。

董玉琛回到北平后,只好暂时住在家中。她没有独立开展革命工作的经历,与组织的联系便少了。正在董玉琛着急的时候,她的地下领导人让她报考河北省立农学院。董玉琛生前回忆时曾写道:“这个学校是抗日战争胜利后,1946年冬恢复招生的。我以为自己以后就要以革命为职业了,只要有个接近群众的身份就好,尽管在北大已读完大二,还是考入了河北省立农学院。”

1946年11月,河北省立农学院举办招生考试。经组织安排,董玉琛报名参加了考试。1947年1月,董玉琛顺利考入位于保定的河北省立农学院(今河北农业大学)农艺系。

在河北省立农学院(今河北农业大学),董玉琛一边坚持革命工作,一边系统学习农业科学知识。保定解放后,董玉琛担任河北省立农学院第一个党支部的第一任支部书记、中国新民主主义青年团河北农学院支部书记。在学习上,董玉琛认真刻苦,成绩优异。经过4年学习,董玉琛系统地掌握了农业科学知识,为以后从事农业科学研究奠定了基础。另外,董玉琛树立了从事农业科学研究的志向。

留学苏联,研究作物种质资源

1950年,董玉琛大学毕业后来到华北农业科学研究所(今中国农业科学院),成为一名技术员,决心在科研岗位上报效祖国。她先后参加了“中央农业部农业技术考察团”“米丘林农业植物选种及良种繁育讲习班”。由于工作成绩突出,董玉琛被选派到苏联学习。

1954年,董玉琛完成北京俄文专修学校(今北京外国语大学)的学业,被派往位于苏联南部的哈尔科夫农学院(今乌克兰哈尔科夫国立农业大学)攻读副博士学位。

在苏联老师和同学的热情帮助下,董玉琛很快适应了在哈尔科夫农学院紧张的学习生活。在研究方向的选择上,董玉琛更倾向于学习棉花选种与栽培。但当组织安排她学习小麦育种时,她服从了组织的安排。

董玉琛的导师是苏联著名小麦育种学家、院士В.И.尤利耶夫(Юрьев)。当时尤利耶夫年事已高,对董玉琛只作原则性指导。董玉琛的学习和科研主要由副导师伊里银斯卡亚·层蒂洛维奇具体指导。伊里银斯卡亚·层蒂洛维奇工作严谨、和蔼可亲。她教董玉琛如何科学分析调查数据,逐字逐句地为她修改论文,尽心帮助董玉琛提高科研能力。董玉琛的研究题目是“冬小麦正反交杂种越冬性的形成”。

1955年冬天,苏联哈尔科夫地区遭遇冻害,冬小麦全部冻死了,董玉琛的试验麦苗也没有幸免。董玉琛的试验因此陷入困境。

但是,天无绝人之路。

1956年春季,董玉琛利用空闲时间到奥德萨全苏育种遗传研究所参观。在那里,她的试验迎来了转机。奥德萨全苏育种遗传研究所副所长D.A多尔古辛院士听说董玉琛遇到的困难后,主动为董玉琛提供做小麦杂交的试验材料,并帮她选配杂交组合。这样,董玉琛的试验得以继续。

试验完成后,董玉琛于1957年10月到莫斯科列宁图书馆查阅资料。在莫斯科期间,她借住在就读于季米里亚捷夫农学院的中国同学的宿舍,每天乘坐公共汽车和地铁去列宁图书馆,查阅俄文文献,撰写论文。1个月的时间,她阅读了大量文献,并写成了论文的初稿。

在董玉琛留苏期间,国内正在开展农作物种质资源的收集与整理工作。

当时,我国作物种质资源研究尚处于起步阶段,缺乏专业的科研人员。在著名植物学家瓦维洛夫的领导下,苏联已将作物种质资源建设成一门学科,并开展了一系列研究,在许多方面处于国际领先地位。

在董玉琛博士论文答辩前夕,中国农业科学院作物育种栽培研究所领导来信,希望董玉琛毕业后就近学习苏联对作物种质资源管理和利用的经验。董玉琛得知这一消息后,经组织同意,联系了在全苏植物栽培学研究所(今瓦维洛夫全俄植物栽培科学研究所)工作的专家伊万诺夫。

1959年1月,在伊万诺夫的推荐下,董玉琛到位于列宁格勒的全苏植物栽培学研究所进修。

正是这段进修经历,让董玉琛将作物种质资源作为自己此后的研究方向,并坚守一生。

在全苏植物栽培学研究所,董玉琛着重了解了小麦种质资源,并到研究所的每个系室访谈,了解他们的研究目标、设施条件、主要成果以及工作经验。

看到该所保存的30余万份种质材料和丰富多彩的标本时,她更加热爱作物种质资源这门学科了。她深知这项工作的重要性,认识到作物种质资源是千百年来自然选择和人工选择的产物,是改良作物品种的基因来源。任何种质一旦从地球上消失,它携带的基因便不能再被人工创造出来。从此,董玉琛将研究方向确定为作物种质资源,并为作物种质资源学科的发展作出了很大贡献。

学术生涯硕果累累

1959年5月,董玉琛从苏联学成归国,回到中国农业科学院作物育种栽培研究所,担任原始材料室副主任。从此,董玉琛开始在我国作物种质资源研究和学科发展上展现她的才能。

1959年,她首先提出将“原始材料”改为“品种资源”,并得到了科技界的认可。此后,她又在第一次全国育种工作大会上提出了中国作物品种资源工作的任务以及国内收集、国外引种(检疫)、保存、登记编号、建立档案、特性鉴定、深入研究、编制品种资源目录、编写品种志等种质资源研究的工作细则,为我国作物种质资源工作的开展指明了方向。董玉琛带领课题组成员研究、保存和利用小麦种质资源,为“欧柔”等小麦优良品种在全国小麦育种中发挥重大作用作出了突出贡献。

20世纪60年代,她继续研究作物种质资源,带领课题组成员更新保存了大量小麦种质资源,组织编写了《全国小麦品种资源目录》、翻译了瓦维洛夫的名著——《主要栽培植物的世界起源中心》(1982年出版),还与同事合译了С.В.拉宾诺维奇所著的《小麦的现代品种及其系谱》(1977年出版)和全苏植物栽培学研究所主要小麦专家编写的《世界小麦》(1982年出版),并与许运天合著了现代农业科学讲座丛书——《作物品种资源》(1981年出版)。这些译著对我国小麦育种和品种资源研究帮助很大。

1978年,我国作物种质资源研究迎来恢复和发展。董玉琛积极推动成立作物种质资源的研究机构——作物品种资源研究所;协助召开全国品种资源工作会议;参与学术刊物《作物品种资源》的创办;出国考察交流;建议改进我国作物品种资源工作,促使我国作物种质资源工作体系逐步形成。

在董玉琛的不懈努力下,1986年,我国建成了可保存40余万份种质资源的现代化国家种质库。

此后,我国作物种质资源研究进入大发展阶段,董玉琛的学术生涯也进入巅峰时期。

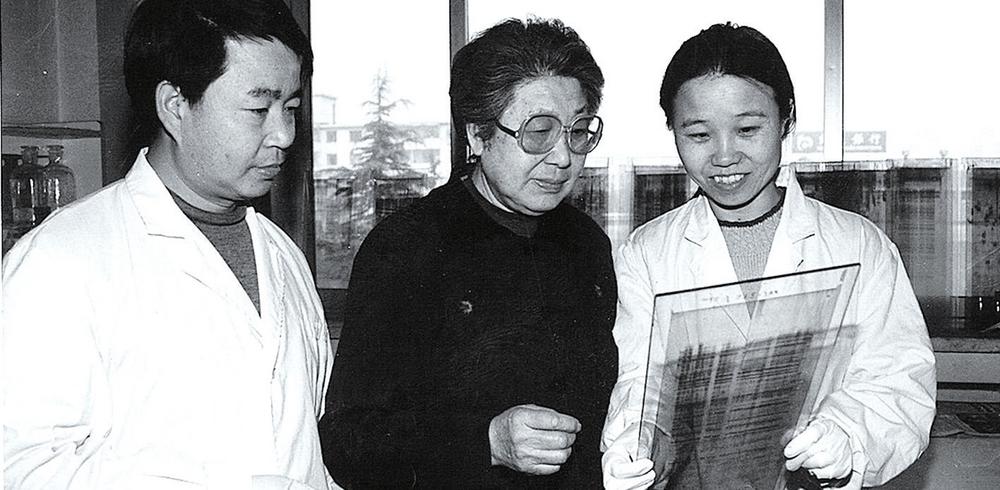

在作物种质资源学科发展上,她主持制定了全国作物种质资源繁种入库的技术路线,完成了30余万份作物种质资源的编目、繁种和入库,为作物种质资源学科的持续发展提供了保障。她首次系统阐明了作物种质资源的含义、工作内容和程序等,并构建了作物种质资源的工作体系,为作物种质资源学科的进一步发展奠定了理论基础。在作物种质资源的考察收集和研究方面,她先后带队开展了对我国云南、新疆和北方地区小麦野生近缘植物种质资源的考察收集,指导学生发现了小麦属间杂种染色体自然加倍的种质,为大量进行人工合成小麦创造了条件;开展了广泛的小麦远缘杂交,成功实现了小麦属间杂交;带领团队制定了我国农作物种质资源技术规范,构建了我国小麦核心种质,并对我国小麦遗传多样性开展了深入研究。

她的很多研究取得了世界性突破,使我国作物种质资源的研究水平处于世界前列。董玉琛参与完成的研究项目获得了许多奖项,其中包括国家科技进步奖一等奖(集体)、国家科技进步奖二等奖。1999年,董玉琛当选为中国工程院院士。

董玉琛在学术上循序渐进、勇于创新,为人襟怀坦荡、淡泊名利,为我国作物种质资源学科的发展付出了大量心血,贡献了毕生才智。

来源:《中国科学报》