在杭州西湖边的茅家埠,一座古色古香、黑瓦白墙的宅院颇为引人注目,这就是向公众开放的都锦生故居。爱国实业家都锦生当年曾织出我国第一幅丝织风景画“九溪十八涧”,并创造了杭州丝绸业的辉煌。

鲜为人知的是,这座古老宅院还走出一位杰出的科学家,他在中国的磁学与磁性材料领域取得了一系列具有开创意义的研究成果,在铁氧体、锰钙钛矿化合物的大磁熵变效应、颗粒膜的巨磁电阻效应等研究中发挥了重要作用。他就是都有为。

1936年,都有为出生于浙江省杭州市,出生后不久因日军侵略而家道中落。在艰苦的环境中,他自强不息,克服重重困难,利用一切机会勤奋学习,相继完成小学、中学的学业,并考取南京大学物理系,从此走上了与磁学结伴的人生之路。

家风熏陶,从小爱读书

都有为出生时,家境尚为殷实。二哥都锦生在茅家埠开办了具有一定规模的丝织厂,建有两幢二层小楼,有一个大宅院。都锦生还出资兴办茅家埠小学,让周边的孩子免费读书。1937年12月,日本侵略军攻陷杭州,都家遭到日军洗劫,一家人到处躲避。局势稳定后,都锦生不愿出任杭州日伪政府的商会会长,生意兴旺的丝织厂倒闭,从此家道中落。都锦生也因奔波操劳而英年早逝。

家庭发生变故后,成年子女外出寻求发展,都有为和父母及其他年幼的兄弟姐妹则留在茅家埠的老宅生活。父亲年迈且有病在身,兄弟姐妹又多,全靠母亲一人忙里忙外。家里的4亩茶园收回后,母亲带着家人采茶、炒茶、卖茶,贴补家用;另有10余亩地雇人耕种,解决了全家人的温饱问题。

虽然局势不好,但孩子们到了该读书的年龄,都家还是尽可能让孩子们去学校读书。

都家有个书房,藏书丰富,有古今中外的小说,也有其他新奇的书籍。因为父亲爱看书,家中形成了一种风气——去书房看书。都有为还没上学时,就喜欢跟姐姐一起去书房看书。他有时候淘气,把书房里的化学试剂拿出来玩,还把水银涂在一个铜球的表面。

不言放弃,结缘磁学

1947年,都有为进入杭州市立中学初中部学习。当时的杭州市立中学位于金沙港(现杭州西湖曲苑风荷景区),离家较远。因家里经济状况差,没有条件住校,都有为只能走读,每天步行1个多小时。

在学校,都有为接触到了更多的进步书籍、报刊。在语文老师袁卓尔的影响下,其思想认识有了很大提升,对国家、民族的情感更加深切。

1950年7月,初中毕业后,都有为没能顺利升入杭州市高级中学。但他没有放弃,在家一边劳动,一边自学,于次年2月通过考试,进入该校读书。谁知刚上了一年,他又因家庭变故而休学。在家参加劳动期间,都有为没有丢下书本,一直想着重返课堂。半年后,他进入杭州私立宗文中学直接读高三。完成高中学业后,他参加了高考。在物理老师的建议下,他报考了南京大学物理系。

如愿考取南京大学后,都有为丝毫没有放松学习,而是更加勤奋努力。在施士元、魏荣爵、程开甲、鲍家善、徐躬耦、程濬、周衍柏等学术大师的熏陶下,他逐渐展露出自己在物理现象和规律理解上的优势。

当时很多课程没有教材,有的教师就自己编讲义,并且只有一份。因此,上课的时候大家都拼命记笔记。当时,都有为主要靠助学金生活。有时放假,他就留在学校看书。

除了学习专业课程,他还利用业余时间阅读了《钢铁是怎样炼成的》《战争与和平》等文学作品。

1956年,南京大学物理系开设了磁学专业,学习苏联模式成立了教研室。微波物理学家鲍家善担任磁学教研室第一届主任。当时,参与筹建的还有翟宏如、蔡鲁戈、胡洪铨等人。都有为成为磁学专业的第一届学生,毕业论文由鲍家善指导,从此与磁学结缘。

1957年,都有为大学毕业后留校,在物理系磁学组任助教。虽因时代跌宕历经坎坷,但他始终没有离开过磁学,最终组建了自己的磁学科研组,为我国磁学和磁性材料研究上下求索,作出了突出贡献。

白手起家,当起“破烂王”

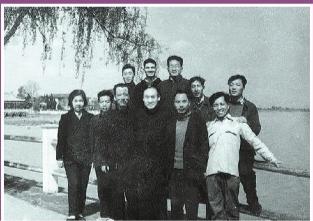

1963年4月,由中国电子学会、中国物理学会联合举办的第一届全国磁学及磁性材料会议在江苏省无锡市召开,来自全国各地的高校、研究所、企业等65家单位的114位代表参加了这次会议,提交论文85篇。会后,国内较早开设磁学专业的五所高校的教师在太湖之滨的蠡园相聚并合影留念。都有为参加了此次会议。

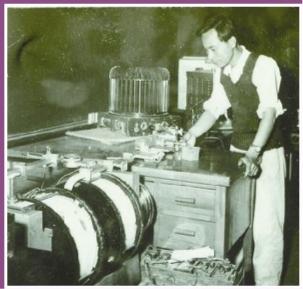

都有为的磁学研究是从一间地下室开始的。自1972年工农兵学员进校后,南京大学逐步恢复教学秩序。当时,物理系在北大楼有一间磁学教研室公用的实验室,面积约为30平方米。里面除了几台简易高温炉空无一物,系里根本没有经费买设备。都有为和同事陆怀先便当起了“破烂王”,专门到化学系的走廊捡拾丢弃的瓶瓶罐罐,拿回实验室,用化学方法制备磁性颗粒样品。他们还自己动手制作测量仪器。实验室冬冷夏热,黄梅天里甚至要穿雨靴进实验室工作……

就是在这样艰苦的条件下,他们白手起家,使磁记录颗粒、永磁磁粉等样品陆续从“土”设备中出炉,每年都有两篇论文在《物理学报》上发表。

服务基层,解企业燃眉之急

科研之外,都有为还积极参与江苏省磁性材料的生产,为企业无偿服务,提高产品质量,解决了永磁铁氧体干压取向成型中提高磁粉在磁场中的取向度的难题等。

1982年,生产扬声器和微电机使用的永磁铁氧体产品的浙江诸暨磁性材料厂(以下简称诸暨厂),因为技术力量薄弱,质量上不去,产品大量积压、报废,濒临倒闭。一次,厂方偶然看到都有为撰写的《永磁铁氧体工艺进展》《永磁铁氧体的基础研究》两篇文章,受到启发。于是,厂长沈乃玄专程赶往南京大学,恳请都有为担任该厂的技术顾问。

都有为在不影响校内教学、科研任务的前提下,先后7次前往该厂讲学,课后辅导技术骨干,回答职工提出的问题。除了讲课,他还多次给诸暨厂寄讲义和资料,并在1年多时间里陆续给工厂写了数十封信,不厌其烦地回答各种技术难题。在普遍提高职工技术素质的基础上,他还帮助厂方组建了攻关小组,后来又推荐工程师参与技术工作。他把“提高钡铁氧体磁能积研究”作为突破口,把改造陈旧设备作为提高产品质量的关键。

1983年12月,诸暨厂通过了磁能积研究课题的技术鉴定。自此,该厂重新打开了销路,半年盈利27万元,并有7种产品出口。1984年,《光明日报》《浙江日报》《新华日报》等媒体纷纷对此进行报道。

2021年4月7日,都有为重访诸暨厂(现为诸暨安特磁性材料公司)。当年差点倒闭的工厂,如今已经做大做强,永磁铁氧体粉体生产量居国内首位,年产值逾5亿元。

立足前沿,开展高温超导氧化物研究

1985年年底,都有为参加了“中美凝聚态物理合作计划”,赴美国约翰斯·霍普金斯大学做访问学者。

1986年年初,适逢高温超导氧化物材料研究的兴起,都有为和南大校友、约翰斯·霍普金斯大学CUSPEA留学生肖钢,就如何制备高温超导氧化物的样品进行了探讨,并一起制备样品。当时,都有为提出了对高温超导化合物钇钡铜氧化物(YBa2Cu3O6+y)进行3d过渡族元素代换铜(Cu)的研究方向;与肖钢合作完成的论文发表在美国《物理评论 B》(1987),至今已被414篇SCI论文引用。

当时,都有为敏锐地意识到这是非常重要的研究方向,便向其合作导师、从事穆斯堡尔效应研究的专家沃克(Walker J. C.)教授提出开展高温超导材料研究的建议。沃克教授欣然采纳,并让两名博士生与都有为一起开展相关研究。都有为和两名博士生用磁性稀土离子钆(Gd)取代Y离子,并采用微量的铁的同位素57Fe置换铜(Cu)作为探针元素,用穆斯堡尔谱学的方法研究高温超导体中的磁有序问题。这是一个新的研究方向。实验结果表明,反铁磁有序与超导性共存的现象,与21世纪初提出的相分离机制一致。

在美国3年,都有为与其他科研人员合作发表论文20余篇。

一路攀登,取得累累硕果

1988年年底回国后,都有为放弃了在国外的高温超导材料研究项目,重返磁学与磁性材料领域,开展磁性超细微粒材料的研究。

南京大学的实验室,依旧是一穷二白的老样子。就是在这样的条件下,都有为带领团队先后进行了磁性液体的研制与应用开发,高密度磁记录材料、金属(合金)、氧化物超细微粒的研制与性能研究等,为后续深入进行的纳米材料研究奠定了基础。

1992年,凭借积累的磁性纳米材料研究经验,都有为科研组成功争取到国家“八五”攀登计划中的“纳米材料科学”项目。中科院上海硅酸盐研究所严东生院士和南京大学冯端院士任该项目首席科学家。以此为契机,都有为带领磁学科研组在国际上较早地开始了纳米材料磁性的研究,先后承担多个国家级、省部级科研项目,购置了多种纳米材料的合成、性能检测设备,取得了一系列创新性研究成果。

1995年,中科院固体物理研究所的张立德研究员与都有为共同出任“九五”攀登预选计划中的“纳米材料科学”项目的首席科学家。1999年,都有为又争取到了“973”项目“纳米材料和纳米结构”的“08子课题”。

随着科研条件逐步改善,都有为团队把研究方向延伸到了纳米磁学的各个领域,先后开展了C60、纳米螺旋碳管、石墨烯、纳米颗粒、纳米线、颗粒膜、纳米微晶等纳米材料磁性的研究,开展了类钙钛矿氧化物、纳米结构材料,以及合金材料的巨磁电阻效应、磁热效应、磁弹效应、磁致伸缩效应等研究,在国内较早开展了颗粒膜的磁光效应与磁电阻效应、反常霍尔效应的研究,进而又进入自旋电子学领域,开拓了半金属与稀磁半导体材料的研究,并取得了一系列创新性成果。

开拓创新,突破钙钛矿化合物研究

开拓新的研究领域一直是科研工作者追求的目标。

20世纪90年代,钙钛矿化合物庞磁电阻效应的发现,在国内外掀起了继高温超导氧化物后的新一轮研究热潮。

此前,都有为已安排学生进行过铁氧体磁熵变的研究。但是调控居里温度与磁熵变存在一些矛盾,而钙钛矿化合物的居里温度可以通过离子代换进行调控,于是都有为让学生郭载兵把博士论文的研究内容由“永磁铁氧体”转为“钙钛矿化合物的磁熵变”。幸运的是,第一次试验就发现与金属钆相当的高磁熵变效应,从而为钙钛矿化合物的研究指明了新的研究方向。研究成果很快发表在国际著名的《物理评论快报》(1997)上,引起国内外同行的广泛关注。

磁学界权威性系列丛书《磁性材料手册》第12卷第四章《在相变点附近的磁卡效应》一文,将都有为科研组的论文作为钙钛矿化合物磁制冷工质的代表性内容加以介绍,肯定了他们开拓此领域所作出的贡献,并将钙钛矿氧化物列为新型高温磁制冷工质。著名磁学家Coey在《物理学进展》(1999)上发文时引用该文并指出:“室温附近,中等磁场下,锰钙钛矿的磁熵变可与钆(Gd)相当,其居里温度通过组成可调,化学稳定性佳、价廉,使混合价锰钙钛矿氧化物成为宽温区十分感兴趣的磁制冷工质。”

磁熵变效应是磁制冷材料的重要特性,是新型高温磁制冷机实用化的关键之一。高温磁制冷机一旦得到广泛研究,将引发一场工业革命。

除了组织科研组系统开展钙钛矿化合物的磁熵变研究,都有为还将研究领域扩展到金属、合金以及半金属材料领域。

在研究钙钛矿庞磁电阻效应时,研究的温度范围均处于居里温度附近、金属/绝缘体相变点,研究的样品大多为大晶粒的多晶体,磁电阻效应只在居里温度附近出现峰值。都有为指导博士生张宁重点研究了当晶粒尺寸减少到纳米尺度时对钙钛矿庞磁电阻效应的影响,发现除了居里温度附近的本征庞磁电阻效应,低温处还会呈现由于晶粒间隧道效应产生的隧道磁电阻。

在多晶锌铁氧体磁电阻效应的研究中,都有为的博士生陈鹏意外发现室温巨磁电阻效应。都有为提出可采用存在反铁磁耦合层的隧穿物理模型来解释。后来,他通过高分辨电子显微镜的观测与交换偏置场的测量,证实了该机制的正确性。

2004年,都有为科研组的研究成果《新型的氧化物磁制冷工质与隧道型磁电阻材料》获得国家自然科学奖二等奖。

老骥伏枥,关注自旋电子学

这些年,都有为一直关注着一门学科——自旋电子学。它是一门全新学科。电子学研究以前只考虑电荷,不考虑自旋。现在发现,电子自旋特性同样可以应用到信息存储上。因此,在纳米结构材料的电子输运过程中,不仅要考虑电荷,还要考虑自旋,从而发展出自旋电子学的新交叉学科。

都有为在上大学的时候,正好赶上南京大学计算机教研组的人做计算机,需要存储器件。当时,磁学组安排了几个学生做存储器用的磁性材料,其中就有都有为。都有为认为,中国要在芯片上实现“自由”,甚至赶超世界先进水平,除了要在半导体芯片产业上加大投入,还得自主研制自旋芯片。因此,都有为十分重视自旋芯片的研究和应用。

2009年,他通过中科院院部给国家相关部门呈送报告,希望自旋芯片的研究和产业开发能得到重视。2013年年底,他又通过院士建言的方式再次呈交报告,希望国家层面重视自旋芯片的研制,以实现对半导体芯片的弯道超车,彻底解决“卡脖子”问题。另外,他还自愿充当“黏合剂”,通过自身努力,促进国内相关企业与高校联合起来,加强自旋芯片的研发和应用。

虽已进入耄耋之年,但都有为依然活跃在磁学和磁性材料科研领域第一线,为中国磁学事业的发展殚精竭虑。在60多年的磁学生涯中,都有为始终与国家科技事业的发展同频共振,而自强不息、自主创新的精神也一直贯穿于他的奋斗历程……

来源:《中国科学报》