他听从时代的召唤,担当作为,最终成为辐射防护领域的科学大家。他是李德平。

辗转求学路

李德平系江苏兴化望族之后,其家族尊师重教,人才辈出。先祖李春芳,字子实,谥号“文定”,明朝状元,内阁首辅,兴化人为其立匾“状元宰相”。祖父李元宰是清朝秀才,曾留学日本。父亲李继侗是著名植物学家、林学家,清华学堂留美专科生,美国耶鲁大学林学博士,回国后先后在南开大学、清华大学和西南联大任教,抗战胜利后返回清华大学。1955年,他被聘为中国科学院学部委员(院士)。1957年,他担任内蒙古大学副校长。

1926年11月4日,李德平出生于北平,童年是在清华园度过的。李德平在童年时期就对书籍产生了浓厚兴趣。当时,父亲给他订阅了《科学画报》,他每期必读。

青少年时期的李德平一直在动荡中求学。抗战爆发后,清华大学被迫迁往西南地区。学校停办,还没上完小学的李德平只能跟随家人回江苏兴化,在兴化县开元观小学继续读书。一年后,李德平入读兴化县立初级中学。由于战争的原因,李德平学无定所,没有上过一个完整的学期。初中三年级时,李德平跟随四姑李慧英到上海法租界的一所中学就读。但仅上了不到一个学期,珍珠港事件爆发,日本占领租界,中学停办,李德平只好又回到兴化。到了该上高中的年龄,兴化家族中的长者商量后,请了几位高明的老师来给孩子们上课。这些老师讲了普通学校学不到的东西,让李德平对数学产生了浓厚兴趣。

在兴化读完高中课程的李德平,与同族的李德容、李绳祖、李维骍相约来到昆明。由于战时未赶上高考,李德平先在西南联大先修班学习。成绩合格后,李德平被保送至西南联大。西南联大物理系师资力量强大,经常开展理化科学研究,但也面临实验仪器设备极度贫乏、经费短缺的困境。学校想方设法开设各门实验课程,鼓励学生自己动手。在班里,李德平实验总是做得最好,电学实验分数曾高达90分。李德平学习成绩优异,尤其在物理方面,经常被同学称为“小先生”。自身的努力,同学之间的相互影响,老师的启发诱导、严格要求,培养了他严谨的学风,使他打下了扎实的理论基础和过硬的实验技能。

日本无条件投降后,西南联大回迁。李德平回到北平选择在清华大学继续读书,1948年正式毕业。

伴随名师成长

毕业后,李德平留在物理系任助教,还带一个班的普通物理实验课。课余,他自己动手设计振荡器电路并制成整机。

后来,物理系主任霍秉权教授让李德平跟他一起恢复抗战前中国的第一个云雾室。与此同时,无线电实验室也在加紧建设。孟昭英老师征得霍秉权教授的同意把李德平召去。在孟昭英老师的指导下,李德平制作了一个千伏级高压稳压电源装置。

当时实验室教学仪器紧缺,美国又对中国购置核物理科研设备进行封锁,而每年的招生人数在大量增加,物理系的助教们为了能让学生多学到有用的知识和技能,就自己动手制作教学仪器,甚至改造仪器使其发挥更多功能。当时,李德平还编写实验讲义,批改实验报告。

中国科学院近代物理所成立之初,钱三强曾和应邀前来参加会议的清华大学校长周培源先生谈到选人的问题。周培源先生说:“你们要谁,可以提名,只要学校能开出课来,不影响教学,清华全力支援你们,但有一条,必须本人愿意。”周培源先生在谈话后推荐了两个人,其中一位就是李德平。1950年秋,彭桓武让李德平参观中国科学院近代物理所,李德平发现中国科学院近代物理所研究的云室技术和计数管技术都处于国际前沿,而清华大学还在做1937年前的恢复工作。他立马答应到中国科学院近代物理所工作。

1951年1月,李德平来到中国科学院近代物理所,被安排到钱三强主持的计数管组。组里人员紧缺,没有专门的玻璃工,他就亲自吹制了简单的扩散泵,用“皮老虎”代替真空压缩机,经汽油产生高温火源,将普通平底玻璃烧瓶烧制成水银扩散泵;又将收集到的旧仪器装配成精度极高的毫安计组合。这个装置在以后的工作中发挥了很大作用。他又动手研制了千伏级的稳压管,用稳压管制成高压电流。

1951年,从英国回来的戴传曾先生到了中国科学院近代物理所。他领导核探测器组的研究工作,与李德平这些年轻人一起艰苦奋斗,开始研制中国第一代核探测仪器。

当时正值朝鲜战争,王淦昌去朝鲜战场考察回来带了一项特殊任务,要求研制一套手携式辐射探测仪来鉴定美军是否在朝鲜使用核武器。戴传曾接到紧急任务后,立即让李德平着手准备。眼前的实验室条件极差,一切都要自力更生,白手起家。虽然当时国外已生产卤素管,但其对工艺保密,相关资料屈指可数。在简陋的实验条件下,戴传曾和李德平攻克了卤素管如何不被腐蚀的问题,动手制成了充气系统。实验了多种工艺后,他们制造出了实用的卤素管。卤素盖革计数管的生产工艺被推广到华东电子管厂,产品批量生产。戴传曾和李德平“卤素计数管与强流管的制备和它们放电机制的研究项目”于1957年1月24日获得中国科学院科学奖金委员会授予的“科学资金三等奖”。

研究中子探测技术首先要解决中子源的问题。当时国内还没有加速器,更没有反应堆。戴传曾提出自制中子源。打听到北京协和医院有一个封存的500毫克镭源后,在放射化学家杨承宗先生的大力支持下,他们修复好镭源装置,提取出氡气,然后把戴传曾从英国带回来的铍粉与氡气一起封入玻璃管中,制成氡—铍中子源。有了中子源,戴传曾和李德平开始研究三氟化硼中子计数管。实验室用的浓缩10B、计数管测量中的uSv(微希沃特)90Sr和1.5mgRa都是钱三强让杨承宗从法国带回来的。对三氟化硼中子计数管的机制进行深入研究后,他们很快研制成功,立即把生产工艺推广到上海电子管厂,批量生产产品。

这几种计数管的研制生产,为中国自主研发核武器和核反应堆奠定了基础。

仰望高地,开拓中国辐射防护事业

生产未动,防护先行。在进行铀矿地质勘探和核科学研究及核工业建设的同时,如何防止核辐射危害已被提上议事日程。1958年,中国科学院原子能研究所放射化学研究室、放射生物学研究室及技术安全研究室先期开始从事核安全防护科学研究工作。1962年3月7日,以李德平为首的技术安全室的骨干以及放射生物学、放射化学研究室的研究人员组建了“北京工业卫生研究所”,李德平担任辐射物理研究室主任。

1962年,中国第一座生产用重水反应堆101建成。朱光亚听取了当时苏联专家总顾问扎基诺的建议:“反应堆要启动了,应该把反应堆周围的况测量出来,留存好数据。”于是,李德平协助完成了反应堆周围的环境测量工作。

当时没有现成的移动环境监测仪,李德平就借了辆吉普车作为气溶胶采样仪的移动平台,再配上发电机,解决了“移动监测”问题。由于没有反应堆的周围地形图,起初李德平等人主要在其附近随机进行环境监测。虽然工作有局限性,但他们得到了第一手环境监测数据。此后,李德平组织设计、试制和安装调试了零功率反应堆剂量监测系统。这是我国第一套自行设计研制并投入运行的剂量监测系统。

1962年,北京工业卫生研究所同华北原子能研究所合并组成“华北工业卫生研究所”,定址太原。1964年10月16日,当中国西部地区试爆第一颗原子弹成功的消息传来时,搬迁路上大家雀跃欢腾。这次试爆,华北工业卫生研究所的16名科研人员协同防化兵21所共同承担了计量仪器仪表的安装调试、现场的辐射剂量测量以及生物效应的实验研究工作。

早在1964年4月初,李德平已与防化兵21所就这次执行任务交换了意见,随后派精兵强将到西北出差,同时叮嘱他们不要告诉任何人。几天后,李德平带着将要到第一颗原子弹爆炸现场进行辐射剂量测量的同志去塔院防化院研究所。这时,李德平才正式说出他是去参加我国首次核试验。李德平还派另一名科研人员参与第一颗原子弹现场安全防护指挥工作。他们获取了大量实验数据,计算出了核爆后辐射沾染区内地面辐射水平随时间的变化,并列成表格编写成手册,为防化兵辐射安全管理提供依据;还起草了现场的安全防护规程。李德平以这次核试验为契机,在华北工业卫生研究所深入开展了我国组建电离室的研究工作。

李德平以科学家的敏感性,抓住防护原则与标准这个根本问题,力排众议,建议采用国际公认的防护原则和标准。这一建议使我国避免了苏联曾走过的弯路。

他与罗正明发展了空腔电离理论,得到了空腔的作用相当于腔内存在一个虚源的概念。这是中国人对带电粒子输运理论的一项突破性贡献。

早期在矿山防护实践中只测氡而不测子体,测量结果不能正确反映对矿工健康影响的状况,李德平便组织研究组专门研究氡测量的问题。针对国内当时测量氡子体时确定探测器对RaCα效率经常发生错误的情况,他给出了计算探测效率随粒子能量变化的方法,还发表了《受到射程限制时探测器几何因子之计算》一文。

1982年8月30日,苏联发射的一颗“宇宙-1402号”核动力卫星失控,未能进入高轨道后围绕地球运转。如果卫星残核坠落在领土或海洋中,可能造成严重的放射性污染,这一事件引起各国公众关注,纷纷采取应急措施。我国有关部委、各省市进行了应急准备。山西省立即成立了以省军区司令员负责的应急指挥部、应急办公室,应急办公室设在中国辐射防护研究院,李德平为总技术指导。他立即组织成立应急小组,推测相关信息:一是苏联“宇宙-1402”号核动力卫星坠落时放射性含量的估算;二是进入稠密大气层后,大气污染的估算;三是苏联“宇宙-1402号”核动力卫星坠落于山西省的概率的计算。他还要求继续收集有关“宇宙-1402号”的核动力卫星的情报资料,并进行了有关监测仪器的应急响应。理论计算结果得出人造卫星上装载的反应堆的堆芯在稠密大气层中全部烧尽、在地面上所受到的辐射量很少的结论。最终卫星坠落在英吉利海峡,应急准备工作宣告结束。

1980年的一天,李德平亲自动手研制了一台场效应管静电计。这台仪器设计独特,除采用国产的场效应管外,仪器的机壳、电子器件均由李德平亲手制作。该仪器有良好的接地装置,以保护场效应管不被损坏。仪器表盘由李德平精心刻度,只有细心的人才能发现其表盘的不均匀刻度。这台仪器研制成功后交付专人保管使用。

1981年4月27日,W·kolb来中国时,专家们将这台“李氏”场效应管静电计与AET场效应管静电计、动电容静电计及闪烁型辐射仪PTB7201进行了国际比对。实践证明,李德平研制的仪器非常精确。

当时,原子能研究院的岳清宇教授对李德平研制的这台仪器爱不释手。为了得到这台仪器,岳清宇提出用他们单位的一台球形电离仪交换这台手工制作的场效管静电计。李德平考虑到中国辐射防护研究院只有圆柱形电离仪,还没有一台球形电离仪,就爽快答应。现在,这个科技瑰宝已交付给国家保存。

李德平十分重视培养人才。他善于育人、乐于育人,常说“世界上只有知识是给了别人而自己不会减少的”。改革开放初期,李德平推荐一批专家学者到国外参与国际间的科技交流活动;他担任《辐射防护》主编期间,把修改稿件看成是提高作者学术水平的手段。他常说:“为杂志审改稿件,就是指导科研。”他重视学习,不把自己限制在熟悉的领域,总是不断学习新知识、不断开拓新领域。

他反对哗众取宠、夸夸其谈。

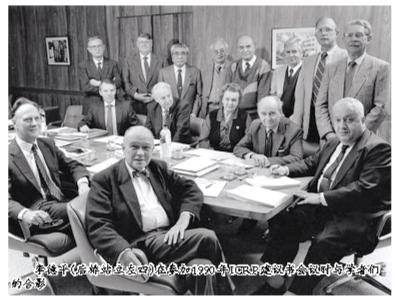

改革开放以后,李德平积极推动中国辐射防护界与国际社会的交流。他在重要的国际组织中担任重要职务,为推进我国辐射防护事业的发展发挥了重要作用。1985年至1997年,李德平连任三届国际放射防护委员会主委会委员。1987年至1992年,他是联合国原子辐射效应科学委员会中国代表。1988年至1992年,李德平为国际原子能机构国际核安全咨询组成员。他强调:“国际合作关乎国家声誉,一定要言必信,行必果。”

令人折服的人格魅力

每天晚上,李德平都去办公室。李先生曾告诫年轻人要善于抓主要矛盾。

生活中,李德平平易近人。供销社有时来了新鲜水果,李德平会慷慨购买,给大家解馋。20世纪60年代,有个同志的父亲突然患病。这个同志有3个孩子,工资微博,根本承受不了这突如其来的变故。当时,他四处借钱,情急之下,只好求助李德平。李德平问了一句:“用多少?”他回答:“100元就够了。”李德平二话没说,从抽屉里拿出100元给他,还问了一句:“够吗?”言辞不多,但这个同志特别感动。

中辐院电工组当时坐落在铯源房旁约20米处,电工组的同志担心铯源提升时会对人体造成伤害,就让技安室的同志带着仪器去测量。在离铯源房15米处,TyPe7仪测得的数据是9.8μR/h,FD-71仪测得的数据是12μR/h。当铯源提高时,TyPe7仪测得的数据是70.2μR/h,FD-71仪测得的数据是70μR/h。铯源提升时,测得的值高,对人体影响较大。技安室的同志拿着这些测得的数据找到李德平,李德平看到这些数据结果,胸有成竹地说:“你们去电离室测一下就会发现问题了。”按照李德平的指示,技安室的同志用电离室仪重测数值,结果发现,当铯源提升时,电离室仪测得的数据只有21.9μR/h。李德平闻讯后哈哈大笑,告诉大家这就是仪器能量响应造成的假象。铯源提升时,铯源房墙外的辐射主要是散射辐射,铯源的光电子的能量为662KeV,散射的能量肯定会很低。经过计算,散射光子的能量最低为184KeV。即使是120度角的散射,散射能量也只有224KeV,而这恰好是NaI探头低能响应的峰值处。李德平凭借对探测器的深刻了解,解决了技安室工作中遇到的技术问题。

来源:《中国科学报》