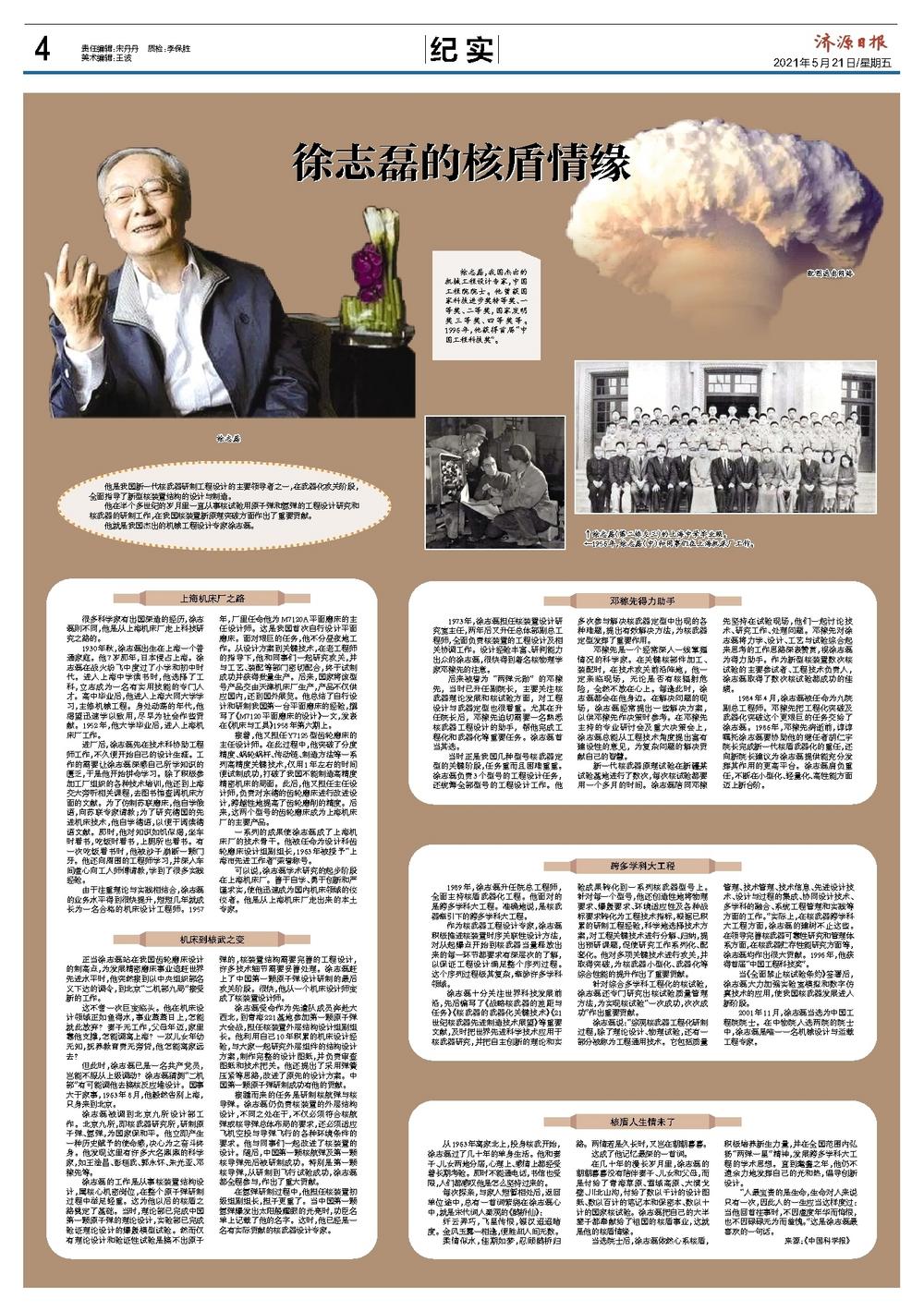

徐志磊,我国杰出的机械工程设计专家,中国工程院院士。他曾获国家科技进步奖特等奖、一等奖、二等奖,国家发明奖三等奖、四等奖等。1996年,他获得首届“中国工程科技奖”。

他是我国新一代核武器研制工程设计的主要领导者之一,在武器化攻关阶段,全面指导了新型核装置结构的设计与制造。

他在半个多世纪的岁月里一直从事核试验用原子弹和氢弹的工程设计研究和核武器的研制工作,在我国核装置新原理突破方面作出了重要贡献。

他就是我国杰出的机械工程设计专家徐志磊。

上海机床厂之路

很多科学家有出国深造的经历,徐志磊则不同,他是从上海机床厂走上科技研究之路的。

1930年秋,徐志磊出生在上海一个普通家庭。他7岁那年,日本侵占上海。徐志磊在战火纷飞中度过了小学和初中时代。进入上海中学读书时,他选择了工科,立志成为一名有实用技能的专门人才。高中毕业后,他进入上海大同大学学习,主修机械工程。身处动荡的年代,他渴望迅速学以致用,尽早为社会作些贡献。1952年,他大学毕业后,进入上海机床厂工作。

进厂后,徐志磊先在技术科协助工程师工作,不久便开始自己的设计生涯。工作的需要让徐志磊深感自己所学知识的匮乏,于是他开始拼命学习。除了积极参加工厂组织的各种技术培训,他还到上海交大旁听相关课程,去图书馆查阅机床方面的文献。为了仿制苏联磨床,他自学俄语,向苏联专家请教;为了研究德国的先进机床技术,他自学德语,以便于阅读德语文献。那时,他对知识如饥似渴,坐车时看书,吃饭时看书,上厕所也看书。有一次吃饭看书时,他被沙子崩断一颗门牙。他还向周围的工程师学习,并深入车间虚心向工人师傅请教,学到了很多实践经验。

由于注重理论与实践相结合,徐志磊的业务水平得到很快提升,短短几年就成长为一名合格的机床设计工程师。1957年,厂里任命他为M7120A平面磨床的主任设计师。这是我国首次自行设计平面磨床。面对艰巨的任务,他不分昼夜地工作。从设计方案到关键技术,在老工程师的指导下,他和同事们一起研究攻关,并与工艺、装配等部门密切配合,终于试制成功并获得批量生产。后来,国家将该型号产品交由天津机床厂生产,产品不仅供应国内,还到国外展览。他总结了自行设计和研制我国第一台平面磨床的经验,撰写了《M7120平面磨床的设计》一文,发表在《机床与工具》1958年第六期上。

接着,他又担任Y7125型齿轮磨床的主任设计师。在此过程中,他突破了分度精度、蜗轮蜗杆、传动链、制造方法等一系列高精度关键技术,仅用1年左右的时间便试制成功,打破了我国不能制造高精度精密机床的局面。此后,他又担任主任设计师,负责对东德的齿轮磨床进行改进设计,跨越性地提高了齿轮磨削的精度。后来,这两个型号的齿轮磨床成为上海机床厂的主要产品。

一系列的成果使徐志磊成了上海机床厂的技术骨干。他被任命为设计科齿轮磨床设计组副组长,1963年被授予“上海市先进工作者”荣誉称号。

可以说,徐志磊学术研究的起步阶段在上海机床厂。善于自学、勇于创新和严谨求实,使他迅速成为国内机床领域的佼佼者。他是从上海机床厂走出来的本土专家。

机床到核武之变

正当徐志磊站在我国齿轮磨床设计的制高点,为发展精密磨床事业追赶世界先进水平时,他突然接到以中央组织部名义下达的调令,到北京“二机部九局”接受新的工作。

这不啻一次巨变临头。他在机床设计领域正如鱼得水,事业蒸蒸日上,怎能就此放弃?妻子无工作,父母年迈,家里靠他支撑,怎能调离上海?一双儿女年幼无知,抚养教育责无旁贷,他怎能离家远去?

但此时,徐志磊已是一名共产党员,岂能不服从上级调动?徐志磊猜测“二机部”有可能调他去搞核反应堆设计。国事大于家事,1963年8月,他毅然告别上海,只身来到北京。

徐志磊被调到北京九所设计部工作。北京九所,即核武器研究所,研制原子弹、氢弹,为国家保和平。他立即产生一种历史赋予的使命感,决心为之奋斗终身。他发现这里有许多大名鼎鼎的科学家,如王淦昌、彭桓武、郭永怀、朱光亚、邓稼先等。

徐志磊的工作是从事核装置结构设计,属核心机密岗位,在整个原子弹研制过程中举足轻重。这为他以后的核盾之路奠定了基础。当时,理论部已完成中国第一颗原子弹的理论设计,实验部已完成验证理论设计的爆轰模型试验。然而仅有理论设计和验证性试验是搞不出原子弹的,核装置结构需要完善的工程设计,许多技术细节需要妥善处理。徐志磊赶上了中国第一颗原子弹设计研制的最后攻关阶段。很快,他从一个机床设计师变成了核装置设计师。

徐志磊受命作为先遣队成员奔赴大西北,到青海221基地参加第一颗原子弹大会战,担任核装置外层结构设计组副组长。他利用自己10年积累的机床设计经验,与大家一起研究外层组件的结构设计方案,制作完整的设计图纸,并负责审查图纸和技术把关。他还提出了采用弹簧压紧等思路,改进了原先的设计方案。中国第一颗原子弹研制成功有他的贡献。

接踵而来的任务是研制核航弹与核导弹。徐志磊仍负责核装置的外层结构设计,不同之处在于,不仅必须符合核航弹或核导弹总体布局的要求,还必须适应飞机空投与导弹飞行的各种环境条件的要求。他与同事们一起改进了核装置的设计。随后,中国第一颗核航弹及第一颗核导弹先后被研制成功。特别是第一颗核导弹,从研制到飞行试验成功,徐志磊都全程参与,作出了重大贡献。

在氢弹研制过程中,他担任核装置初级组副组长,担子更重了。当中国第一颗氢弹爆发出太阳般耀眼的光亮时,功臣名单上记载了他的名字。这时,他已经是一名有实际贡献的核武器设计专家。

邓稼先得力助手

1973年,徐志磊担任核装置设计研究室主任,两年后又升任总体部副总工程师,全面负责核装置的工程设计及相关协调工作。设计经验丰富、研判能力出众的徐志磊,很快得到著名核物理学家邓稼先的注意。

后来被誉为“两弹元勋”的邓稼先,当时已升任副院长,主要关注核武器理论发展和核试验方面,对工程设计与武器定型也很看重。尤其在升任院长后,邓稼先迫切需要一名熟悉核武器工程设计的助手,帮他完成工程化和武器化等重要任务。徐志磊首当其选。

当时正是我国几种型号核武器定型的关键阶段,任务重而且困难重重。徐志磊负责3个型号的工程设计任务,还统筹全部型号的工程设计工作。他多次参与解决核武器定型中出现的各种难题,提出有效解决方法,为核武器定型发挥了重要作用。

邓稼先是一个经常深入一线掌握情况的科学家。在关键核部件加工、装配时,在技术攻关前沿阵地,他一定亲临现场,无论是否有核辐射危险,全然不放在心上。每逢此时,徐志磊都会在他身边。在解决问题的现场,徐志磊经常提出一些解决方案,以供邓稼先作决策时参考。在邓稼先主持的专业研讨会及重大决策会上,徐志磊总能从工程技术角度提出富有建设性的意见,为复杂问题的解决贡献自己的智慧。

新一代核武器原理试验在新疆某试验基地进行了数次,每次核试验都要用一个多月的时间。徐志磊陪同邓稼先坚持在试验现场,他们一起讨论技术、研究工作、处理问题。邓稼先对徐志磊将力学、设计、工艺与试验综合起来思考的工作思路深表赞赏,视徐志磊为得力助手。作为新型核装置数次核试验的主要参试者、工程技术负责人,徐志磊取得了数次核试验都成功的佳绩。

1984年4月,徐志磊被任命为九院副总工程师。邓稼先把工程化突破及武器化突破这个更艰巨的任务交给了徐志磊。1986年,邓稼先病逝前,谆谆嘱托徐志磊要协助他的继任者胡仁宇院长完成新一代核盾武器化的重任,还向新院长建议为徐志磊提供能充分发挥其作用的更高平台。徐志磊肩负重任,不断在小型化、轻量化、高性能方面迈上新台阶。

跨多学科大工程

1989年,徐志磊升任院总工程师,全面主持核盾武器化工程。他面对的是跨多学科大工程。准确地说,是核武器牵引下的跨多学科大工程。

作为核武器工程设计专家,徐志磊积极推进核装置时序关联性设计方法,对从起爆点开始到核武器当量释放出来的每一环节都要求有深层次的了解,以保证工程设计满足整个序列过程。这个序列过程极其复杂,牵涉许多学科领域。

徐志磊十分关注世界科技发展前沿,先后编写了《战略核武器的差距与任务》《核武器的武器化关键技术》《21世纪核武器先进制造技术展望》等重要文献,及时把世界先进科学技术应用于核武器研究,并把自主创新的理论和实验成果转化到一系列核武器型号上。针对每一个型号,他还创造性地将物理要求、爆轰要求、环境适应性及各种战标要求转化为工程技术指标,根据已积累的研制工程经验,科学地选择技术方案,对工程关键技术进行分解、归纳,提出预研课题,促使研究工作系列化、配套化。他对多项关键技术进行攻关,并取得突破,为核武器小型化、武器化等综合性能的提升作出了重要贡献。

针对综合多学科工程化的核试验,徐志磊还专门研究出核试验质量管理方法,为实现核试验“一次成功,次次成功”作出重要贡献。

徐志磊说:“综观核武器工程化研制过程,除了理论设计、物理试验,还有一部分被称为工程通用技术。它包括质量管理、技术管理、技术信息、先进设计技术、设计与过程的集成、协同设计技术、多学科的融合、系统工程管理和实践等方面的工作。”实际上,在核武器跨学科大工程方面,徐志磊的建树不止这些。在领导完善核武器可靠性研究和管理体系方面,在核武器贮存性能研究方面等,徐志磊均作出很大贡献。1996年,他获得首届“中国工程科技奖”。

当《全面禁止核试验条约》签署后,徐志磊大力加强实验室模拟和数字仿真技术的应用,使我国核武器发展进入新阶段。

2001年11月,徐志磊当选为中国工程院院士。在中物院入选两院的院士中,徐志磊是唯一一名机械设计与运载工程专家。

核盾人生情未了

从1963年离家北上,投身核武开始,徐志磊过了几十年的单身生活。他和妻子、儿女两地分居,心理上、感情上都经受着长期考验。那时不能通电话,书信也受限,人们都感叹他是怎么坚持过来的。

每次探亲,与家人短暂相处后,返回单位途中,总有一首词萦绕在徐志磊心中,就是宋代词人秦观的《鹊桥仙》:

纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。金风玉露一相逢,便胜却人间无数。

柔情似水,佳期如梦,忍顾鹊桥归路。两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮。

这成了他记忆最深的一首词。

在几十年的漫长岁月里,徐志磊的朝朝暮暮没有陪伴妻子、儿女和父母,而是付给了青海草原、雪域高原、大漠戈壁、川北山沟,付给了数以千计的设计图纸、数以百计的笔记本和保密本、数以十计的国家核试验。徐志磊把自己的大半辈子都奉献给了祖国的核盾事业,这就是他的核盾情缘。

当选院士后,徐志磊依然心系核盾,积极培养新生力量,并在全国范围内弘扬“两弹一星”精神,发展跨多学科大工程的学术思想。直到耄耋之年,他仍不遗余力地发挥自己的光和热,倡导创新设计。

“人最宝贵的是生命,生命对人来说只有一次,因此人的一生应当这样度过:当他回首往事时,不因虚度年华而悔恨,也不因碌碌无为而羞愧。”这是徐志磊最喜欢的一句话。

来源:《中国科学报》