作者简介:

李保国,现为济源市政协文化和文史委员会副主任。

二

●从晚更新世到全新世,古济水源头逐步变迁为“济沁洼地”

约在第四纪晚更新世末期,即约3万年至1.17万年前,由于泥沙长期淤积,位于河口村西边的沁河主河道逐渐抬高。位于河口村东南方向的低山丘岭在沁河水的长期冲蚀下,逐渐被冲开豁口,沁河洪水开始向南分流。大约到了第四纪全新世时期,即约1.17万年前,沁河完全冲开了河口村东南侧的山体,改道南流,从五龙口镇省庄村流出太行山,不再流经济源市区。古沁河从五龙口出山后,大体向东南方向流动,汇入“济沁洼地”。

1.“济沁洼地”是史前时期形成的一片相对封闭的低洼区域

“济沁洼地”位于济源盆地的西北部,由济源洼地和沁阳洼地连接构成,是“济源古湖盆”长期淤积形成的低洼区域。沁阳也是一个低洼区域。现代地质勘探研究发现,济源以东的地形自北向南呈现出“两凹夹一隆”的构造格局。刘建等人认为,济源凹陷先后经历了坳陷-裂陷-坳陷3个演化阶段,形成了“两凹夹一隆”的构造格局。其中,“两凹”是指济源凹陷南部的温县次凹和北部的沁阳次凹;“一隆”是指两个次凹之间近东西向延伸的石庄-后邓-徐堡一带的中央隆起带。“石庄”是指孟州市槐树乡石庄村,距离坡头镇约8公里;“后邓”是指沁阳市崇义镇后邓村,距离孟州市白墙水库约2公里、距离沁阳市崇义镇约8公里;“徐堡”是指温县北部的武德镇徐堡村,紧邻沁河南岸,距离温县县城约11公里。石庄-后邓-徐堡隆起带西接济源南部的黄土丘陵,大体自西向东延伸,形成了济源盆地中部自济源南、孟州北、沁阳南至温县北的中央隆起带。在这一中央隆起带的北边,“济源洼地”与“沁阳次凹”相连接,形成了“济沁洼地”。由于济源盆地的地势为西高东低、北高南低,太行山、王屋山与横亘济源盆地中部的中央隆起带便形成了一个向东敞口、相对封闭的低洼区域。

2.“济沁洼地”汇聚了多个水源,成为济源盆地的水源富集区和全新世时期古济水的发源地

近年来,大量研究资料证实距今7500-3000年的中全新世时期为“最佳气候期”或“高温期”。著名气象学家竺可桢先生将我国近5000年的气候变化划分为四个温暖期和四个寒冷期。第一温暖期是指公元前3000年至公元前1000年。这一时期,我国北方地区气候温暖,降雨丰沛。尧舜禹时期更是如此,洪水量大,发生洪水的频次也高。这为济源盆地提供了丰富的水源。

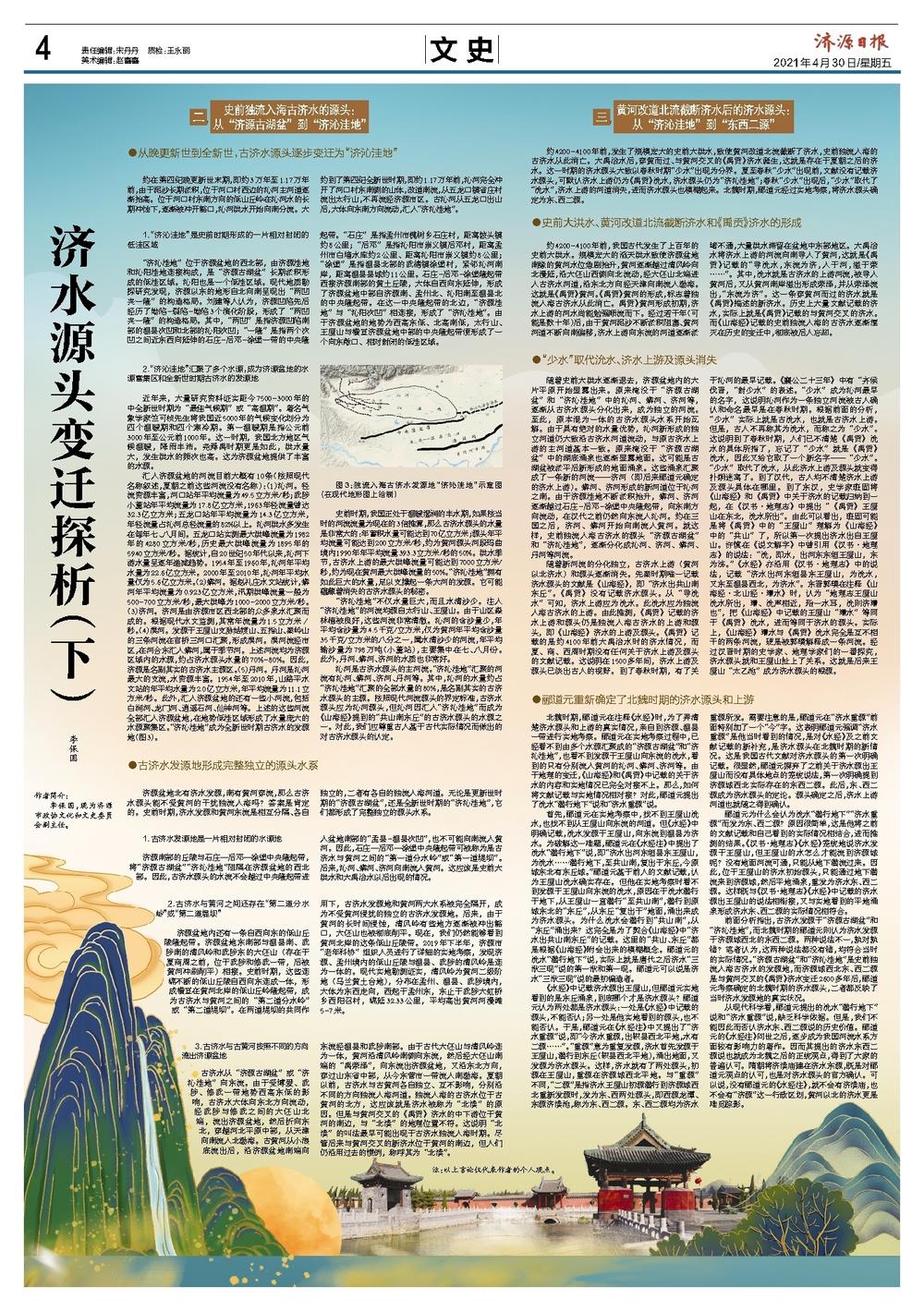

汇入济源盆地的河流目前大概有10条(按照现代名称叙述,夏朝之前这些河流没有名称):(1)沁河。径流资源丰富,河口站年平均流量为49.5立方米/秒;武陟小董站年平均流量为17.8亿立方米,1963年径流量曾达32.3亿立方米;五龙口站年平均流量为14.3亿立方米,年径流量占沁河总径流量的82%以上。沁河洪水多发生在每年七、八月间。五龙口站实测最大洪峰流量为1982年的4280立方米/秒,历史最大洪峰流量为1895年的5940立方米/秒。据统计,自20世纪50年代以来,沁河下游水量呈逐年递减趋势。1954年至1960年,沁河年平均水量为22.6亿立方米。2000年至2010年,沁河年平均水量仅为5.6亿立方米。(2)蟒河。据赵礼庄水文站统计,蟒河年平均流量为0.923亿立方米,汛期洪峰流量一般为500-700立方米/秒,最大洪峰为1000-2000立方米/秒。(3)济河。济河是由济源市区西北部的众多泉水汇聚而成的。根据现代水文监测,其常年流量为1.5立方米/秒。(4)湨河。发源于王屋山支脉姑嫂山、五指山、秦岭山的三条河流在官桥三河口汇聚,形成湨河。湨河流经市区,在河合东汇入蟒河,属于季节河。上述河流均为济源区域内的水源,约占济水源头水量的70%-80%。因此,济源是名副其实的古济水主源区。(5)丹河。丹河是沁河最大的支流,水资源丰富。1954年至2010年,山路平水文站的年平均水量为2.0亿立方米,年平均流量为11.1立方米/秒。此外,汇入济源盆地的还有一些小河流,包括白涧河、龙门河、逍遥石河、仙神河等。上述的这些河流全部汇入济源盆地,在地势低洼区域形成了水量庞大的水源聚集区。“济沁洼地”成为全新世时期古济水的发源地(图3)。

图3:独流入海古济水发源地“济沁洼地”示意图(在现代地形图上绘制)

史前时期,我国正处于温暖湿润的丰水期,如果按当时的河流流量为现在的3倍推算,那么古济水源头的水量是非常大的:年蓄积水量可能达到70亿立方米;源头年平均流量可能达到200立方米/秒,约为黄河源头河段玛曲境内1990年年平均流量393.3立方米/秒的50%。洪水季节,古济水上游的最大洪峰流量可能达到7000立方米/秒,约为现在黄河最大洪峰流量的50%。“济沁洼地”拥有如此巨大的水量,足以支撑起一条大河的发源。它可能蕴藏着消失的古济水源头的秘密。

“济沁洼地”不仅水量巨大,而且水清沙少。注入“济沁洼地”的河流均源自太行山、王屋山。由于山区森林植被良好,这些河流非常清澈。沁河的含沙量少,年平均含沙量为4.5千克/立方米,仅为黄河年平均含沙量35千克/立方米的八分之一,属水清沙少的河流,年平均输沙量为798万吨(小董站),主要集中在七、八月份。此外,丹河、蟒河、济河的水质也非常好。

沁河是古济水源头的主河流。“济沁洼地”汇聚的河流有沁河、蟒河、济河、丹河等。其中,沁河的水量约占“济沁洼地”汇聚的全部水量的80%,是名副其实的古济水源头的主源。按照现代河流源头的界定标准,古济水源头应为沁河源头,但沁河因汇入“济沁洼地”而成为《山海经》提到的“共山南东丘”的古济水源头的水源之一。对此,我们应尊重古人基于古代实际情况而做出的对古济水源头的认定。

●古济水发源地形成完整独立的源头水系

济源盆地北有济水发源,南有黄河穿流,那么古济水源头能不受黄河的干扰独流入海吗?答案是肯定的。史前时期,济水发源和黄河东流是相互分隔、各自独立的,二者有各自的独流入海河道。无论是更新世时期的“济源古湖盆”,还是全新世时期的“济沁洼地”,它们都形成了完整独立的源头水系。

1.古济水发源地是一片相对封闭的水源地

济源南部的丘陵与石庄—后邓—徐堡中央隆起带,将“济源古湖盆”“济沁洼地”阻隔在济源盆地的西北部。因此,古济水源头的水流不会越过中央隆起带进入盆地南部的“孟县-温县次凹”,也不可能向南流入黄河。因此,石庄—后邓—徐堡中央隆起带可被称为是古济水与黄河之间的“第一道分水岭”或“第一道堤坝”。后来,沁河、蟒河、济河向南流入黄河。这应该是史前大洪水和大禹治水以后出现的情况。

2.古济水与黄河之间还存在“第二道分水岭”或“第二道堤坝”

济源盆地内还有一条自西向东的低山丘陵隆起带。济源盆地东南部与温县南、武陟南的清风岭和武陟东的大伾山(存在于夏商周之前,位于武陟和修武一带,后被黄河冲刷削平)相接。史前时期,这些连绵不断的低山丘陵自西向东连成一体,形成横亘在黄河北岸的低山丘岭隆起带,成为古济水与黄河之间的“第二道分水岭”或“第二道堤坝”。在两道堤坝的共同作用下,古济水发源地和黄河两大水系被完全隔开,成为不受黄河侵扰的独立的古济水发源地。后来,由于黄河的长时间侵蚀,清风岭有些地方逐渐被冲出豁口,大伾山也被彻底削平。现在,我们仍然能够看到黄河北岸的这条低山丘陵带。2019年下半年,济源市“老年科协”组织人员进行了详细的实地考察,发现济源、孟州境内的低山丘陵与温县、武陟的清风岭是连为一体的。现代实地勘测证实,清风岭为黄河二级阶地(马兰黄土台地),分布在孟州、温县、武陟境内,大体为东西走向,西起于孟州东,东止于武陟大虹桥乡西阳召村,绵延32.33公里,平均高出黄河河漫滩5-7米。

3.古济水与古黄河按照不同的方向流出济源盆地

古济水从“济源古湖盆”或“济沁洼地”向东流。由于受博爱、武陟、修武一带地势西高东低的影响,古济水大体向东北方向流动,经武陟与修武之间的大伾山北端,流出济源盆地,然后折向东北,穿越河北平原中部,从天津向南流入北渤海。古黄河从小浪底流出后,沿济源盆地南端向东流经温县和武陟南部。由于古代大伾山与清风岭连为一体,黄河沿清风岭南侧向东流,然后经大伾山南端的“禹荥泽”,向东流出济源盆地,又沿东北方向,穿过山东省中部,从今东营市一带流入南渤海。夏朝以前,古济水与古黄河各自独立、互不影响,分别沿不同的方向独流入海河道。独流入海的古济水位于古黄河的北方,这应该就是济水被称为“北渎”的原因。但是与黄河交叉的《禹贡》济水的中下游位于黄河的南边,与“北渎”的地理位置不符。这说明“北渎”的叫法最早可能出现于古济水独流入海时期。尽管后来与黄河交叉的新济水位于黄河的南边,但人们仍沿用过去的惯例,称呼其为“北渎”。

黄河改道北流截断济水后的济水源头: 从“济沁洼地”到“东西二源”

三

约4200-4100年前,发生了规模宏大的史前大洪水,致使黄河改道北流截断了济水,史前独流入海的古济水从此消亡。大禹治水后,穿黄而过、与黄河交叉的《禹贡》济水诞生,这就是存在于夏朝之后的济水。这一时期的济水源头大致以春秋时期“少水”出现为分界。夏至春秋“少水”出现前,文献没有记载济水源头,可默认济水上游仍为《禹贡》沇水,济水源头仍为“济沁洼地”;春秋“少水”出现后,“少水”取代了“沇水”,济水上游的河道消失,进而济水源头也模糊起来。北魏时期,郦道元经过实地考察,将济水源头确定为东、西二源。

●史前大洪水、黄河改道北流截断济水和《禹贡》济水的形成

约4200-4100年前,我国古代发生了上百年的史前大洪水。规模宏大的滔天洪水致使济源盆地南缘的黄河水位急剧抬升,黄河逐渐越过清风岭向北漫延,沿大伾山西侧向北流动,经大伾山北端进入古济水河道,沿东北方向经天津向南流入渤海。这就是《禹贡》黄河。《禹贡》黄河的形成,标志着独流入海古济水从此消亡。禹贡》黄河形成初期,济水上游的河水尚能勉强顺流而下。经过若干年(可能是数十年)后,由于黄河泥沙不断淤积阻塞、黄河河道不断向南偏移,济水上游向东流的河道逐渐淤堵不通,大量洪水滞留在盆地中东部地区。大禹治水将济水上游的河流向南导入了黄河,这就是《禹贡》记载的“导沇水,东流为济,入于河,溢于荥……”。其中,沇水就是古济水的上游河流,被导入黄河后,又从黄河南岸溢出形成荥泽,并从荥泽流出,“东流为济”。这一条穿黄河而过的济水就是《禹贡》描述的新济水。历史上大量文献记载的济水,实际上就是《禹贡》记载的与黄河交叉的济水。而《山海经》记载的史前独流入海的古济水逐渐湮灭在历史的变迁中,彻底被后人忘却。

●“少水”取代沇水、济水上游及源头消失

随着史前大洪水逐渐退去,济源盆地内的大片平原开始显露出来。原来淹没于“济源古湖盆”和“济沁洼地”中的沁河、蟒河、济河等,逐渐从古济水源头分化出来,成为独立的河流。至此,原本混为一体的古济水源头水系开始瓦解。由于具有绝对的水量优势,沁河新形成的独立河道仍大致沿古济水河道流动,与原古济水上游的主河道基本一致。原来淹没于“济源古湖盆”中的湖底涌泉也逐渐显露地面。这可能是古湖盆被淤平后新形成的地面涌泉。这些涌泉汇聚成了一条新的河流——济河(即后来郦道元确定的济水上游)。蟒河、济河形成的新河道位于沁河之南。由于济源洼地不断淤积抬升,蟒河、济河逐渐越过石庄-后邓-徐堡中央隆起带,向东南方向流动,在汉代之前仍然向东流入沁河。约在三国之后,济河、蟒河开始向南流入黄河。就这样,史前独流入海古济水的源头“济源古湖盆”和“济沁洼地”,逐渐分化成沁河、济河、蟒河、丹河等河流。

随着新河流的分化独立,古济水上游(黄河以北济水)和源头逐渐消失。先秦时期唯一记载济水源头的文献是《山海经》,即“济水出共山南东丘”。《禹贡》没有记载济水源头。从“导沇水”可知,济水上游应为沇水。此沇水应为独流入海古济水的上游。由此推测,《禹贡》记载的济水上游和源头仍是独流入海古济水的上游和源头,即《山海经》济水的上游及源头。《禹贡》记载的是约4100年前大禹治水时的济水情况,而夏、商、西周时期没有任何关于济水上游及源头的文献记载。这说明在1500多年间,济水上游及源头已淡出古人的视野。到了春秋时期,有了关于沁河的最早记载。《襄公二十三年》中有“齐侯伐晋,“封少水”的表述。“少水”成为沁河最早的名字,这说明沁河作为一条独立河流被古人确认和命名最早是在春秋时期。根据前面的分析,“少水”实际上就是古沇水,也就是古济水上游。但是,古人不再称其为沇水,而称之为“少水”。这说明到了春秋时期,人们已不清楚《禹贡》沇水的具体所指了,忘记了“少水”就是《禹贡》沇水,因此又给它取了一个新名字——“少水”。“少水”取代了沇水,从此济水上游及源头就变得扑朔迷离了。到了汉代,古人均不清楚济水上游及源头具体在哪里。到了东汉,史学家班固将《山海经》和《禹贡》中关于济水的记载归纳到一起,在《汉书·地理志》中提出“《禹贡》王屋山在东北,沇水所出”。由此可以看出,班固可能是将《禹贡》中的“王屋山”理解为《山海经》中的“共山”了,所以第一次提出济水出自王屋山。许慎在《说文解字》中曾引用《汉书·地理志》的说法:“沇,即水,出河东东垣王屋山,东为泲。”《水经》亦沿用《汉书·地理志》中的说法,记载“济水出河东垣县东王屋山,为沇水,又东至温县西北,为济水”。东晋郭璞在注释《山海经·北山经·㶌水》时,认为“地理志王屋山沇水所出,㶌、沇声相近,殆一水耳,沇则济㶌也”,把《山海经》中记载的王屋山“㶌水”等同于《禹贡》沇水,进而等同于济水的源头。实际上,《山海经》㶌水与《禹贡》沇水完全是互不相干的两条河流,硬是被郭璞解释成一条河流。经过汉晋时期的史学家、地理学家们的一番探究,济水源头就和王屋山扯上了关系。这就是后来王屋山“太乙池”成为济水源头的根源。

●郦道元重新确定了北魏时期的济水源头和上游

北魏时期,郦道元在注释《水经》时,为了弄清楚济水源头和上游的真实情况,亲自到济源、温县一带进行实地考察。郦道元在实地考察过程中,已经看不到由多个水源汇聚成的“济源古湖盆”和“济沁洼地”,也看不到发源于王屋山向东流的沇水,看到的只有分别流入黄河的沁河、蟒河、济河等。由于地理的变迁,《山海经》和《禹贡》中记载的关于济水的内容和实地情况已完全对接不上。那么,如何将文献记载与实地情况相对接?对此,郦道元提出了沇水“潜行地下”说和“济水重源”说。

首先,郦道元在实地考察中,找不到王屋山沇水,也找不到从王屋山向东流的河道。但《水经》中明确记载,沇水发源于王屋山,向东流到温县为济水。为破解这一难题,郦道元在《水经注》中提出了沇水“潜行地下”说,即“济水出河东垣县东王屋山,为沇水……潜行地下,至共山南,复出于东丘,今原城东北有东丘城。”郦道元基于前人的文献记载,认为王屋山沇水确实存在。但他在实地考察时看不到发源于王屋山向东流的沇水,原因在于沇水潜行于地下,从王屋山一直潜行“至共山南”,潜行到原城东北的“东丘”,从东丘“复出于”地面,涌出来成为济水源头。为什么沇水会潜行到“共山南”,从“东丘”涌出来?这完全是为了契合《山海经》中“济水出共山南东丘”的记载。这里的“共山、东丘”都是根据《山海经》附会出来的模糊概念。郦道元的沇水“潜行地下”说,实际上就是唐代之后济水“三洑三现”说的第一洑和第一现。郦道元可以说是济水“三洑三现”说的最初编造者。

《水经》中记载济水源出王屋山,但郦道元实地看到的是东丘涌泉,到底哪个才是济水源头?郦道元认为两处都是济水源头:一处是《水经》中记载的源头,不能否认;另一处是他实地看到的源头,也不能否认。于是,郦道元在《水经注》中又提出了“济水重源”说,即“今济水重源,出轵县西北平地,水有二源……”。“重源”意为重复发源,济水首先发源于王屋山,潜行到东丘(轵县西北平地),涌出地面,又发源为济水源头。这样,济水就有了两处源头,初源在王屋山,重源在济源城西北平地。与“重源”不同,“二源”是指济水王屋山初源潜行到济源城西北重新发源时,发为东、西两处源头,即西源龙潭、东源济渎池,称为东、西二源。东、西二源均为济水重源所发。需要注意的是,郦道元在“济水重源”前面特别加了一个“今”字。这表明郦道元强调“济水重源”是他当时看到的情况,是对《水经》及之前文献记载的新补充,是济水源头在北魏时期的新情况。这是我国古代文献对济水源头的第一次明确记载。很显然,郦道元摒弃了之前关于济水源出王屋山而没有具体地点的笼统说法,第一次明确提到济源城西北实际存在的东西二源。此后,东、西二源成为济水源头的定论。源头确定之后,济水上游河道也就随之得到确认。

郦道元为什么会认为沇水“潜行地下”“济水重源”而发为东、西二源?原因很简单,这是他将之前的文献记载和自己看到的实际情况相结合,进而推测的结果。《汉书·地理志》《水经》笼统地说济水发源于王屋山,但王屋山的水怎么才能流到济源城呢?没有地面河流可通,只能从地下潜流过来。因此,位于王屋山的济水初始源头,只能通过地下潜流来到济源城,然后平地涌泉,重发为济水东、西二源。这样既与《汉书·地理志》《水经》中记载的济水源出王屋山的说法相衔接,又与实地看到的平地涌泉形成济水东、西二源的实际情况相符合。

前面分析指出,古济水发源于“济源古湖盆”和“济沁洼地”,而北魏时期的郦道元则认为济水发源于济源城西北的东西二源。两种说法不一,孰对孰错?笔者认为,这两种说法都没有错,均符合当时的实际情况。“济源古湖盆”和“济沁洼地”是史前独流入海古济水的发源地,而济源城西北东、西二源是与黄河交叉的《禹贡》济水变迁2600多年后,郦道元考察确定的北魏时期的济水源头,二者都反映了当时济水发源地的真实状况。

从现代科学看,郦道元提出的沇水“潜行地下”说和“济水重源”说,缺乏科学依据。但是,我们不能因此而否认济水东、西二源说的历史价值。郦道元的《水经注》问世之后,逐步成为我国河流水系方面较有影响力的著作。因而其提出的济水东西二源说也就成为北魏之后的正统观点,得到了大家的普遍认可。隋朝将济渎庙建在济水东源,既是对郦道元观点的认可,也是对济水源头的官方确认。可以说,没有郦道元的《水经注》,就不会有济渎庙,也不会有“济源”这一行政区划,黄河以北的济水更是难觅踪影。

注:以上言论仅代表作者的个人观点。