从近地物理到高空大气物理,再到磁层物理、行星际物理,刘振兴在多个专业方向纵横驰骋。其“双星计划”的提出与实施,在中国空间物理的发展中更是具有里程碑式的意义。

艰难曲折的读书历程

在大师指导下潜心研究

从“刘氏模型”到“涡旋诱发重联”

打开中欧空间科学合作之门

“双星计划”弈出精彩一局

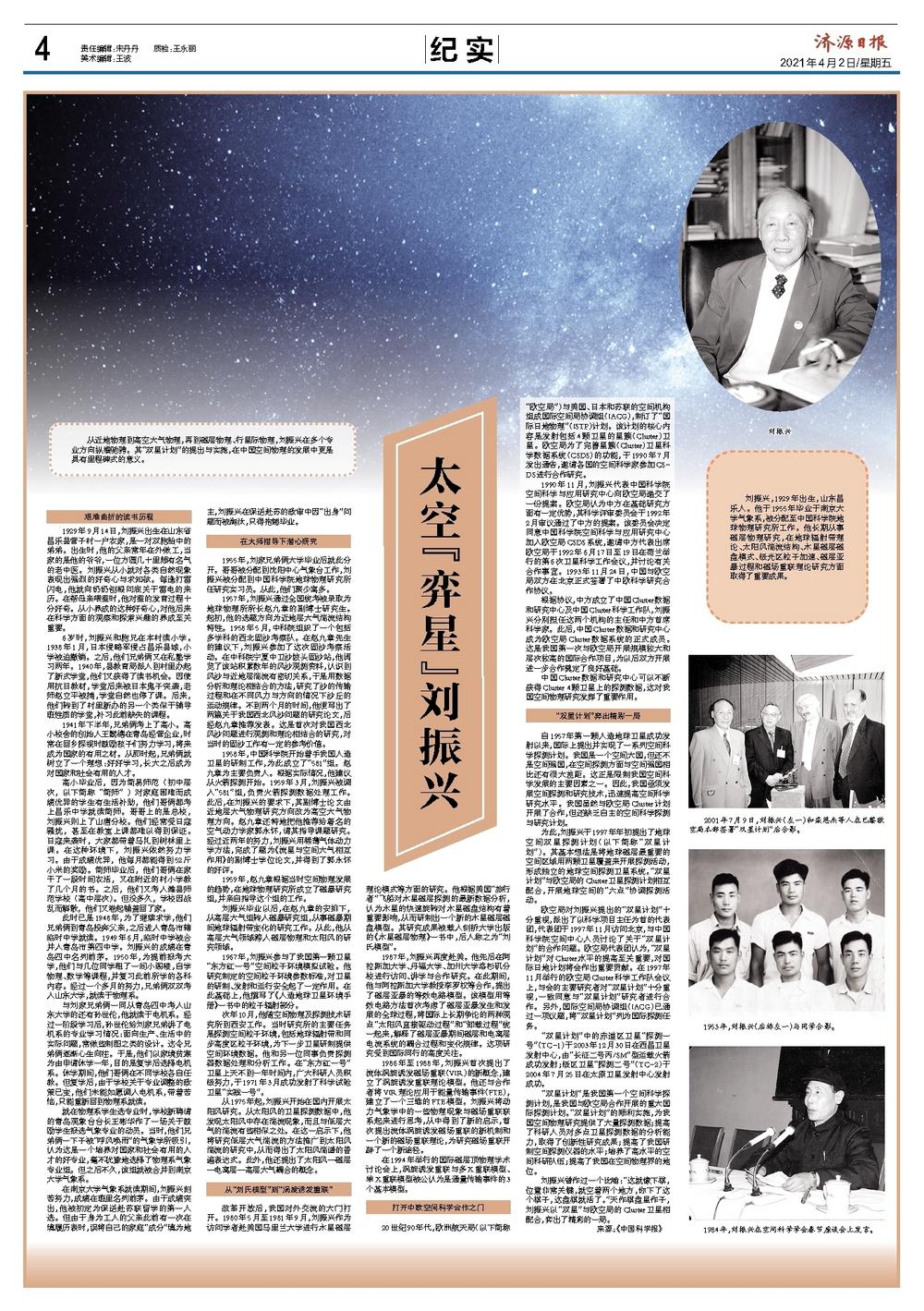

1929年9月14日,刘振兴出生在山东省昌乐县营子村一户农家,是一对双胞胎中的弟弟。出生时,他的父亲常年在外做工,当家的是他的爷爷,一位方圆几十里颇有名气的老中医。刘振兴从小就对各类自然现象表现出强烈的好奇心与求知欲。每逢打雷闪电,他就向奶奶刨根问底关于雷电的来历。在帮母亲喂蚕时,他对蚕的发育过程十分好奇。从小养成的这种好奇心,对他后来在科学方面的观察和探索兴趣的养成至关重要。

6岁时,刘振兴和胞兄在本村读小学。1938年1月,日本侵略军侵占昌乐县城,小学被迫撤销。之后,他们兄弟俩又在私塾学习两年。1940年,县教育局派人到村里办起了新式学堂,他们又获得了读书机会。因使用抗日教材,学堂后来被日本鬼子突袭,老师赵立平被捕,学堂自然也停了课。后来,他们转到了村里新办的另一个类似于辅导班性质的学堂,补习此前缺失的课程。

1941年下半年,兄弟俩考上了高小。高小校舍的创始人王懿德在青岛经营企业,时常在回乡探视时鼓励孩子们努力学习,将来成为国家的有用之材。从那时起,兄弟俩就树立了一个理想:好好学习,长大之后成为对国家和社会有用的人才。

高小毕业后,因为简易师范(初中层次,以下简称“简师”)对家庭困难而成绩优异的学生有生活补助,他们哥俩都考上昌乐中学就读简师。哥哥上的是总校,刘振兴则上了山唐分校。他们经常受日寇骚扰,甚至在教室上课都难以得到保证。日寇来袭时,大家都带着马扎到树林里上课。在这种环境下,刘振兴依然努力学习。由于成绩优异,他每月都能得到52斤小米的奖励。简师毕业后,他们哥俩在家干了一段时间农活,又在附近的村小学教了几个月的书。之后,他们又考入潍县师范学校(高中层次)。但没多久,学校因战乱而解散,他们又卷起铺盖回了家。

此时已是1948年,为了继续求学,他们兄弟俩到青岛投奔父亲,之后进入青岛市辖临时中学就读。1949年6月,临时中学被合并入青岛市第四中学。刘振兴的成绩在青岛四中名列前茅。1950年,为提前报考大学,他们与几位同学租了一间小阁楼,自学物理、数学等课程,并复习此前所学的各科内容。经过一个多月的努力,兄弟俩双双考入山东大学,就读于物理系。

与刘家兄弟俩一同从青岛四中考入山东大学的还有孙世伦,他就读于电机系。经过一阶段学习后,孙世伦给刘家兄弟讲了电机系的专业学习情况:面向生产、生活中的实际问题,常做些制图之类的设计。这令兄弟俩逐渐心生向往。于是,他们以家境贫寒为由申请休学一年,目的是复学后选择电机系。休学期间,他们哥俩在不同学校各自任教。但复学后,由于学校关于专业调整的政策已变,他们未能如愿调入电机系,带着苦恼,只能重新回到物理系就读。

就在物理系学生选专业时,学校新聘请的青岛观象台台长王彬华作了一场关于鼓励学生报选气象专业的动员。当时,他们兄弟俩一下子被“呼风唤雨”的气象学所吸引,认为这是一个培养对国家和社会有用的人才的好专业,毫不犹豫地选择了物理系气象专业组。但之后不久,该组就被合并到南京大学气象系。

在南京大学气象系就读期间,刘振兴刻苦努力,成绩在班里名列前茅。由于成绩突出,他被初定为保送赴苏联留学的第一人选。但由于身为工人的父亲此前有一次在填履历表时,误将自己的家庭“成分”填为地主,刘振兴在保送赴苏的政审中因“出身”问题而被淘汰,只得抱憾毕业。

1955年,刘家兄弟俩大学毕业后就此分开。哥哥被分配到沈阳中心气象台工作,刘振兴被分配到中国科学院地球物理研究所任研究实习员。从此,他们聚少离多。

1957年,刘振兴通过全国统考被录取为地球物理所所长赵九章的副博士研究生。起初,他的选题方向为近地层大气湍流结构特性。1958年5月,中科院组织了一个包括多学科的西北固沙考察队。在赵九章先生的建议下,刘振兴参加了这次固沙考察活动。在中科院宁夏中卫沙坡头固沙站,他阅览了该站积累数年的风沙观测资料,认识到风沙与近地层湍流有密切关系,于是用数据分析和理论相结合的方法,研究了沙的传输过程和在不同风力与方向的情况下沙丘的运动规律。不到两个月的时间,他便写出了两篇关于我国西北风沙问题的研究论文,后经赵九章推荐发表。这是首次对我国西北风沙问题进行观测和理论相结合的研究,对当时的固沙工作有一定的参考价值。

1958年,中国科学院开始着手我国人造卫星的研制工作,为此成立了“581”组。赵九章为主要负责人。根据实际情况,他建议从火箭探测开始。1959年3月,刘振兴被调入“581”组,负责火箭探测数据处理工作。此后,在刘振兴的要求下,其副博士论文由近地层大气物理研究方向改为高空大气物理方向。赵九章还特地把他推荐给著名的空气动力学家郭永怀,请其指导课题研究。经过近两年的努力,刘振兴用稀薄气体动力学方法,完成了题为《流星与空间大气相互作用》的副博士学位论文,并得到了郭永怀的好评。

1959年,赵九章根据当时空间物理发展的趋势,在地球物理研究所成立了磁暴研究组,并亲自指导这个组的工作。

刘振兴毕业以后,在赵九章的安排下,从高层大气组转入磁暴研究组,从事磁暴期间地球辐射带变化的研究工作。从此,他从高层大气领域跨入磁层物理和太阳风的研究领域。

1967年,刘振兴参与了我国第一颗卫星“东方红一号”空间粒子环境模拟试验。他研究制定的空间粒子环境参数标准,对卫星的研制、发射和运行安全起了一定作用。在此基础上,他撰写了《人造地球卫星环境手册》一书中的粒子辐射部分。

次年10月,他随空间物理及探测技术研究所到西安工作。当时研究所的主要任务是探测空间粒子环境,包括地球辐射带和同步高度区粒子环境,为下一步卫星研制提供空间环境数据。他和另一位同事负责探测器数据处理和分析工作。在“东方红一号”卫星上天不到一年时间内,广大科研人员积极努力,于1971年3月成功发射了科学试验卫星“实践一号”。

从1975年起,刘振兴开始在国内开展太阳风研究。从太阳风的卫星探测数据中,他发现太阳风中存在湍流现象,而且与低层大气的湍流有些相似之处。在这一启示下,他将研究低层大气湍流的方法推广到太阳风湍流的研究中,从而得出了太阳风湍谱的普遍表达式。此外,他还提出了太阳风—磁层—电离层—高层大气耦合的概念。

改革开放后,我国对外交流的大门打开。1980年5月至1981年9月,刘振兴作为访问学者赴美国马里兰大学进行木星磁层理论模式等方面的研究。他根据美国“旅行者”飞船对木星磁层探测的最新数据分析,认为木星的快速旋转对木星磁盘结构有着重要影响,从而研制出一个新的木星磁层磁盘模型。其研究成果被载入剑桥大学出版的《木星磁层物理》一书中,后人称之为“刘氏模型”。

1987年,刘振兴再度赴美。他先后在阿拉斯加大学、丹福大学、加州大学洛杉矶分校进行访问、讲学与合作研究。在此期间,他与阿拉斯加大学教授李罗权等合作,提出了磁层亚暴的等效电路模型。该模型用等效电路方法首次考虑了磁层亚暴发生和发展的全球过程,将国际上长期争论的两种观点“太阳风直接驱动过程”和“卸载过程”统一起来,解释了磁层亚暴期间磁层和电离层电流系统的耦合过程和变化规律。这项研究受到国际同行的高度关注。

1986年至1988年,刘振兴首次提出了流体涡旋诱发磁场重联(VIR)的新概念,建立了涡旋诱发重联理论模型。他还与合作者将VIR理论应用于能量传输事件(FTE),建立了一个三维的FTE模型。刘振兴将动力气象学中的一些物理现象与磁场重联联系起来进行思考,从中得到了新的启示,首次提出流体涡旋诱发磁场重联的新机制和一个新的磁场重联理论,为研究磁场重联开辟了一个新途径。

在1994年举行的国际磁层顶物理学术讨论会上,涡旋诱发重联与多X重联模型、单X重联模型被公认为是通量传输事件的3个基本模型。

20世纪90年代,欧洲航天局(以下简称“欧空局”)与美国、日本和苏联的空间机构组成国际空间局协调组(IACG),制订了“国际日地物理”(ISTP)计划。该计划的核心内容是发射包括4颗卫星的星簇(Cluster)卫星。欧空局为了完善星簇(Cluster)卫星科学数据系统(CSDS)的功能,于1990年7月发出通告,邀请各国的空间科学家参加CSDS进行合作研究。

1990年11月,刘振兴代表中国科学院空间科学与应用研究中心向欧空局递交了一份提案。欧空局认为中方在基础研究方面有一定优势,其科学评审委员会于1992年2月审议通过了中方的提案。该委员会决定同意中国科学院空间科学与应用研究中心加入欧空局CSDS系统,邀请中方代表出席欧空局于1992年6月17日至19日在荷兰举行的第6次卫星科学工作会议,并讨论有关合作事宜。1993年11月24日,中国与欧空局双方在北京正式签署了中欧科学研究合作协议。

根据协议,中方成立了中国Cluster数据和研究中心及中国Cluster科学工作队,刘振兴分别担任这两个机构的主任和中方首席科学家。此后,中国Cluster数据和研究中心成为欧空局Cluster数据系统的正式成员。这是我国第一次与欧空局开展规模较大和层次较高的国际合作项目,为以后双方开展进一步合作奠定了良好基础。

中国Cluster数据和研究中心可以不断获得Cluster 4颗卫星上的探测数据,这对我国空间物理研究发挥了重要作用。

自1957年第一颗人造地球卫星成功发射以来,国际上提出并实现了一系列空间科学探测计划。我国是一个空间大国,但还不是空间强国,在空间探测方面与空间强国相比还有很大差距。这正是限制我国空间科学发展的主要因素之一。因此,我国亟须发展空间探测和研究技术,迅速提高空间科学研究水平。我国虽然与欧空局Cluster计划开展了合作,但还缺乏自主的空间科学探测与研究计划。

为此,刘振兴于1997年年初提出了地球空间双星探测计划(以下简称“双星计划”)。其基本想法是将地球磁层最重要的空间区域用两颗卫星覆盖来开展探测活动,形成独立的地球空间探测卫星系统。“双星计划”与欧空局的Cluster卫星探测计划相互配合,开展地球空间的“六点”协调探测活动。

欧空局对刘振兴提出的“双星计划”十分重视,派出了以科学项目主任为首的代表团,代表团于1997年11月访问北京,与中国科学院空间中心人员讨论了关于“双星计划”的合作问题。欧空局代表团认为,“双星计划”对Cluster水平的提高至关重要,对国际日地计划将会作出重要贡献。在1997年11月举行的欧空局Cluster科学工作队会议上,与会的主要研究者对“双星计划”十分重视,一致同意与“双星计划”研究者进行合作。另外,国际空间局协调组(IACG)已通过一项议题,将“双星计划”列为国际探测任务。

“双星计划”中的赤道区卫星“探测一号”(TC-1)于2003年12月30日在西昌卫星发射中心,由“长征二号丙/SM”型运载火箭成功发射;极区卫星“探测二号”(TC-2)于2004年7月25日在太原卫星发射中心发射成功。

“双星计划”是我国第一个空间科学探测计划,是我国与欧空局合作开展的重大国际探测计划。“双星计划”的顺利实施,为我国空间物理研究提供了大量探测数据;提高了科研人员对多点卫星探测数据的分析能力,取得了创新性研究成果;提高了我国研制空间探测仪器的水平;培养了高水平的空间科研队伍;提高了我国在空间物理界的地位。

刘振兴曾作过一个比喻:“这就像下棋,位置非常关键,就空着两个地方,你下了这个棋子,这盘棋就活了。”天作棋盘星作子,刘振兴以“双星”与欧空局的Cluster卫星相配合,弈出了精彩的一局。

来源:《中国科学报》