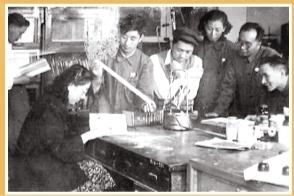

29岁试制出日光灯雏形

作为我国日光灯和电子束管的奠基人和开拓者,吴祖垲主持和参与了我国电子束管产业众多的第一:第一个日光灯、第一个黑白显像管、第一个彩色显像管等。他早年的专著《日光灯制造基础》被视为中国日光灯工业的奠基之作,为我国微光夜视行业由仿制走向自行设计研制、自主开发开辟了道路。

1914年,吴祖垲出生于浙江嘉兴一个家道中落的书香人家。1926年,他考入设在嘉兴的浙江省立第二中学。1929年,他考入杭州省立高级中学。该校数理化课程为他打下了良好的基础,英文课本《思想家与实践家》(Thinkers & Doers)中关于科学家、思想家和发明家的故事,对他日后从事科技工作启发很大。

1932年,吴祖垲凭借优异成绩被保送至浙江大学。然而,他久慕上海交通大学之名,于次年考入上海交大,并获得每年400块银元的梁士饴奖学金。1937年,他从上海交大毕业,准备清华庚子赔款留美考试,因中日战争爆发而未果。这样,他选择了南京国民政府资源委员会中央电工器材厂的工作。他先到位于湖南湘潭的中国第一个电子管工厂实习。1938年,该厂迁到广西桂林。

在桂林,吴祖垲了解到美国已经发明了荧光灯,发光功率是白炽灯的5至6倍,寿命为白炽灯的6倍。于是,他开始对日光灯产生浓厚兴趣。然而,在战争的狼烟中,他无法通过学术交流获取信息,除了在上海交大学习到的化学基础知识和手头仅有的一本美国《RCA评论》杂志,找不到任何试制荧光粉的资料。在物质紧缺的战争年代,他无法找到试验设备。尽管如此,困难也无法改变他科学救国、产业救国的决心。

吴祖垲购买了一个从美国进口的荧光灯,开始研究起来。没有高温电炉,他就用玻璃炉代替高温电炉,用人工操作的办法,将一个白金坩埚放在一把铲子上,送入玻璃炉炼烧。

一次次失败,一次次试验,经过半年多的辛勤努力,凭着锲而不舍的精神,吴祖垲用土办法终于研制成功中国第一批荧光粉。1942年,反映吴祖垲这些研究成果的论文《Phosphors Under UV Excitation》发表在中国工程师学会兰州年会的论文集内。这是吴祖垲发表的第一篇论文,也是我国有关发光材料最早的一篇论文。

1942年冬,吴祖垲被调到重庆分厂担任厂长。这时,他已由当年的实习生、工务员、助理工程师跃升为副工程师。他一到重庆黄桷垭分厂就开辟了两个小实验室,一个试制荧光粉,一个试制荧光灯。当时,中央电工厂的总经理恽震非常支持吴祖垲的工作,设法为他从昆明的中央研究院取得了在当时甚为稀缺的30克硝酸铍。

经过半年多的反复试制,1943年冬,吴祖垲终于试制出我国第一个日光色荧光灯的雏形,当时样品的发光效率和寿命还有问题。在1944年中国工程师学会重庆年会上,他演示了各种颜色的荧光灯,所发文章《荧光粉发光的机理》获推荐论文奖。

1945年8月15日,吴祖垲公费出国留学,就读于美国密歇根大学。1946年,他获得了电机工程硕士学位。在密歇根大学,他除了学习电子工程学的有关课程,还选读了数学,如傅氏级数、复变函数、高等微积分等,以及原子光谱学、核子物理等课程。硕士毕业后,他在美国无线电公司(RCA)兰城工厂产品开发试验部的阴极射线管(CRT)实验室任工程师。在近两年的时间里,他收集一些发光材料的研制资料,解决了投影管的问题,学到了国外研究开发光电器件的工作方法,这对他归国后试制日光灯、显像管和摄像管的工作起到了很大作用。

1948年春,吴祖垲决定归国。回国后,他的双亲和朋友都表示不解:“你归国我们很高兴,但现在国内局势不宁,有办法的人都在设法去美国,而你在美国有很好的工作机会,人家求之不得,你却回来,很是可惜”。吴祖垲却说:“我不后悔,留在美国物质生活当然要好得多,但如果不归国就长久见不到父母和妻子,而且我归国后能为国家和人民多少做一些有益的工作。”

技术进步是首要任务

吴祖垲始终高度重视技术进步和产品质量,视技术进步为企业的生命线。在美国,RCA实验室不断改进产品质量和研发新产品的举措给他以深刻印象。该厂厂长在告别宴会上说,研究开发资金的投入是工厂的寿命保险金,这使吴祖垲深刻体会到技术进步的重要性。

1942年,重庆分厂的灯泡质量发生了大问题,当时有一个资本家对中央电工厂的总经理说:“抗战以后,你们国营工厂还能和私人企业竞争吗?”资本家的话给吴祖垲留下了深刻的印象。

1949年之后,吴祖垲在他工作的三个工厂分别建立了产品研发基地,确立了以技术进步作为工厂首要任务的传统。在日常工作中遇到产品质量和产量发生矛盾时,产量必须服从质量;在产品生产和新品研制发生矛盾时,生产必须服从新品研发的需要。新品试制费用没有计划,要财务部门开绿灯,新品试制所需的材料,他打电话让上海办事处及时送到南京。在1958年吴祖垲离开时,仅能生产六七个品种白炽灯的南京电照厂(741厂)已变成能生产特种灯泡、日光灯、电子束管、光电倍增管、计数管五大类200多个品种的电子管和灯泡厂。

1957年,吴祖垲在苏联参观时发现莫斯科地铁车站的日光灯两端都是发黑的,这表明他们的排气工艺有问题。时值苏联在全世界第一个将人造卫星送上天,但是他们在日光灯两端发黑这个问题上,技术比美国至少落后了20年,比中国落后了5年。1958年春,莫斯科灯泡厂派代表团专程到南京电照厂(741厂)考察日光灯制造技术,通过双方政府索取日光灯全部技术文件,包括设计、工艺文件和材料规格等。当时,苏联向中国索取技术文件,也是一件极为少见的事情。

1958年9月,吴祖垲被调至成都红光电子管厂(773厂)担任第一副厂长兼总工程师。成都红光电子管厂(773厂)是电子束管专业化大型企业,是苏联支援我国的156项工程之一。1960年苏联专家撤走,国家经济异常困难,吴祖垲提出要克服困难,改变产品结构。成都红光电子管厂(773厂)在1963年经国家顺利验收,当时已能生产示波管、雷达指示管、黑白显像管、摄像管四大类10个品种。1965年5月,“四清”工作队进厂。吴祖垲认为5月份已完成了7月份的产值产量,而新品试制由于工模夹具等问题按兵不动,这种局面非改不可。当时的“四清”工作队队长虚心听取了一个总工程师的意见。在产品特殊设计所的组织攻关下,成都红光电子管厂(773厂)于1965年6月至12月一共完成了21个新品试制计划。在1978年吴祖垲调离时,成都红光电子管厂(773厂)已能生产示波管、雷达指示管、黑白显像管、摄像管及彩色显示管、电子束管等170个品种。

自力更生+技术引进

吴祖垲40多年的企业研发经验集中到一点就是,振兴民族工业主要依靠自力更生,单纯依靠引进仅能见效一时,长期靠重复引进是不行的。他以曾经工作过的陕西咸阳彩色显像管总厂(4400厂)等为例,认为技术进步是工厂能跻身于“全国500强制造工业”之列的关键。我国日光灯、显像管的进步史是基于自力更生和有机结合引进技术的典范。

在日光灯的试制过程中,吴祖垲自力更生、艰苦奋斗,一切从实际出发,创造条件,土法上马,先实现产品的基本性能,然后改进设备,提高质量,精益求精。1953年,南京电照厂(741厂)已能正常生产荧光灯,但当时的玻管是手工拉的,效率太低,自制的排氧台,效率也低,后来从匈牙利引进了排氧台和先进设备,使荧光灯质量得以提升,产量成倍增长。

在摄像管的开发过程中,吴祖垲率领研究团队花了4至5年时间,克服了一系列复杂的原材料和工艺问题,试制成功了重要器件——超正析像管。当时的样品还有一个缺点就是光电面有几点斑点,这个问题在洁净厂房内进行大量生产时完全可以解决。1964年6月样品制出后,由成都电视台试用。

彩色显像管被誉为电真空领域的“原子弹”。在全国彩电大会战中,吴祖垲率领的成都红光电子管厂(773厂)率先于1970年试制成功彩色显像管。虽然成都红光电子管厂(773厂)在国内首先试制成功,但限于当时国内工业基础,要大量生产还有困难。

1978年,吴祖垲奉命筹建4400厂,全面负责生产和技术工作。4400厂是电子部的一个重点项目,当时有“北有彩管,南有宝钢”之称。电子部计划从日立公司成套引进设备和技术,包括彩管、零部件、荫罩、玻壳及荧光粉制造、动力站,以及彩管研究开发试验室的仪器和设备。工厂占地120万平方米,总投资为7.5亿元人民币。在美国RCA波兰建厂失败、日立公司芬兰建厂失败后,国内外同行都在怀疑该厂能否顺利建成。在克服种种困难之后,4400厂终于在1982年12月4日经国家顺利验收。日本东京NHK向全世界广播了这一消息,震动了世界同行。

去日本考察荧光粉制造技术时,吴祖垲始终在思考,为什么用从日本购买的荧光粉制成的彩色显像管亮度比用国产荧光粉制成的亮度高呢?他分析影响因素有两个:一是原材料的问题;二是工艺问题。

1977年冬,吴祖垲出访日本时带了3小瓶国内材料去日本检验。当时就有人告诫他说:“你这样做是泄露国家机密,你不怕承担里通外国的罪名吗?”为了国家利益,吴祖垲毅然决定这样做了。归国后,他按照在日本检验的结果和技术标准请国内的原材料厂研制,经过几次反复,终于在1981年用国产原材料研制成功国产荧光粉,并于同年批量生产。按当时的产量,每年节约外汇250万美元。

为了解决玻璃和金属零件的原材料,他又如法炮制,带了21种样品去日本进行检验。回国后,他将化验的结果和要求告诉了国内各厂家,设法改进。1981年彩管玻壳厂投产时已全部用上国产原材料,按当时的产量,每年节约外汇550万美元。

改革开放以后,我国大规模引进国外先进技术,对产业进行了升级换代。在这一过程中,吴祖垲始终坚持技术引进必须立足于自力更生。他认为,如果一个企业只引进而不消化、吸收和创新,势必将长期重复引进,长期依赖国外,非立国之本。

骨鲠直言

吴祖垲于1986年退居二线,被聘为陕西省人民政府特约技术顾问和中国国际工程咨询公司专家委员,从事全国各地彩管、玻壳、荫罩和荧光粉项目的评估工作。

吴祖垲性格直率,敢于直言。

1986年6月,围绕全国统一引进的美国康宁彩管玻壳技术,吴祖垲和许多领导及上级管理干部发生严重分歧。吴祖垲坚持不同意统一引进美国康宁技术。

吴祖垲认为,如果不坚持自己的意见,将会给国家造成巨大的损失。为此,他特地给电子部部长写了一封信表明观点:“我认为无论如何得不出旭(硝子)公司的技术是最差的结论。为了节约外汇,为了国产化,我们必须狠下苦功。”信写好后,被夫人杨影波发现了。她打开信封,仔细看了一遍后劝说吴祖垲:“你这是吃饱了撑的,还不吸取上次教训?”她劝他不要将这封信寄出去,但吴祖垲还是执意要发。他知道这封信的后果,只能引起决策者的讨厌。但为了国家,他有义务直言利弊。

最终,如吴祖垲所预料,引进美国康宁技术的上海黑白玻壳工程失败了,而引进日本技术的成都红光电子管厂(773厂)的技术合作是成功的。

针对中央有关部委的某些下属部门把全国彩电市场预测立足于家庭占有率的观点,吴祖垲提出了不同意见。他根据统计资料摸索出一条规律,认为世界各国彩电需求和人民的购买力是两个不同的概念。事实是,从1995年到1996年6月,全国彩电和彩管已供过于求,证明吴祖垲的预测比较合乎实际。因此,他对上海和天津引进的彩管项目,曾持坚决反对的态度。

吴祖垲对我国的科技体制改革也有着深入的思考。他认为,我国科研与生产互相脱节,“两张皮”问题仍然严重。他把这一现象概括为“一是头重脚轻根底浅,二是两断层”。

所谓“头重脚轻根底浅”,就是说我国的科研上层非常庞大,有中国科学院、国防科工委系统、工业部门的研究所,还有大专院校的研究所,然而基层很少有与之匹配的开发试验机构。

所谓两断层,即科研部门和工业部门互不相关,没有正常的渠道相通,这是第一个断层;工业部门有不少研究所,但是大中型企业很少有开发试验部门与之相适应,这就是第二个断层。

吴祖垲一贯主张自主创新要以企业为主体,认为这是解决我国科技经济“两张皮”现象的根本。他认为,提出“自主创新以企业为主体”的决策是非常及时和正确的,企业能否成为创新主体是我国科技体制改革的核心问题,也是我国国民经济能否持续和健康发展的关键。

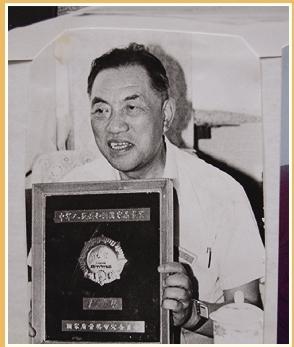

1995年5月,国际信息显示学会在美国授予吴祖垲“特别国际公认奖”,以表彰他对中国电子束管作出的卓越贡献。吴祖垲成为自1973年以来首位获此殊荣的中国高级工程师。1996年6月,他又获得中国工程院首届工程科技奖。来源:《中国科学报》