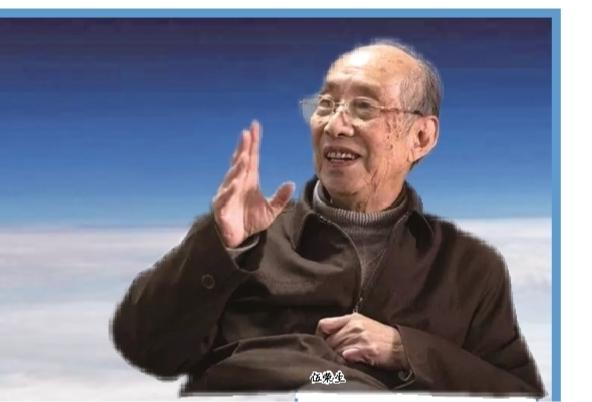

伍荣生,大气科学家、教育家,南京大学教授,中国科学院院士。他对大气动力理论进行了系统研究,特别是对边界层动力学与锋生理论的发展作出了重要贡献,著有《大气动力学》《大气科学中的数学物理问题》和《现代天气学原理》。

“创新”是伍荣生在科学研究中的一贯追求,这不仅体现在他对大气科学中新问题的孜孜以求,还体现在他对一些看似成熟的问题能独辟蹊径,从中得到新认识。

奋发图强,拳拳报国心

伍荣生出生于战乱年代。他出生时,其父在上虞的春晖中学教书。后来父亲转至杭州任教,于是举家迁至杭州。不久,抗日战争爆发,杭州战火纷飞,为了逃避战乱,6岁的伍荣生跟随父母回到温州。在避难生活中,伍荣生先后就读于平阳小学、瑞安中学。

时局动荡,家国不幸,年少的伍荣生早早便尝尽了颠沛流离的生活艰辛。受时代背景的影响,加上父亲的教导,他萌生了“航空救国”的念头,长大后想成为一名对祖国有用的科学家,从而改变祖国落后挨打的现状。对伍荣生来说,勤奋读书、报考航空是他报效祖国的一种实际行动。

然而,报效祖国的路也是曲折的。中学毕业后,考虑到家中唯一有工作的父亲有病在身,伍荣生想尽早外出工作以维持家庭生计。他曾尝试去淮河水利专科学校就读,但因当时身体状况不好以及自身对水利专业缺乏兴趣,最终选择退学。后来,他又一次参加全国统一招生考试,朝自己向往的航空专业努力。

新中国成立初期,航空专业对考生的家庭出身要求很严,而伍荣生恰恰属于“家庭出身不好”之列。无奈,尽管伍荣生考试成绩不错,但还是和航空专业失之交臂。最终,他和同届一些成绩好的学生被调剂到了南京大学气象系。

就这样,伍荣生带着个人理想不能实现的失落,走进了南京大学的校门。当时,学校规定即使不满意就读专业也不能退学或转学,如果当年退学,之后再也不会被录取。于是,伍荣生只好安下心来就读气象专业。同年,因为院系调整,南京大学首次设立了气候专业。伍荣生又面临着专业方向的选择——气象与气候。气象是指大气的状态和现象,如刮风、下雨等,是短期的;气候则是指在一定地区经过多年观测所得到的全年天气变化规律特征,是长期的。伍荣生选择了气象专业,那时我国也恰好急需气象人才。

伍荣生立志于就读航空专业却无奈被调剂,未能如愿以偿的情绪一直到了入学第二年才得到调整。伍荣生态度的转变,主要基于两点因素:一是随着对气象专业的了解,他逐渐培养起了对气象专业的兴趣;二是在团组织的教育下,伍荣生逐步懂得了什么是革命、什么是理想,于是很快调整了自己的世界观和人生观。

在南京大学就读期间,伍荣生的生活可以概括为“两点一线”——图书馆、宿舍。在下午没有课程安排的时候,他就去图书馆阅读,除了看专业书籍,还看其他文学之类的书籍。

那时的大学十分重视本科的课堂教育,朱炳海、石延汉、黄士松、徐尔灏等著名教授当时都在南京大学任教。他们不仅科研成果出众,还在教学方面颇有造诣。这使得伍荣生对气象学产生了极大兴趣。

心无旁骛,孜孜求索路

1956年,伍荣生顺利毕业。由于学校急需气象人才,伍荣生与同班11名同学一起留在了南京大学气象系,从此开始了他在南京大学的教育和科研生涯。

刚毕业时,伍荣生去了由黄士松主持的天气动力教研室,担任助教,负责教学生画天气图。他在担任助教期间仍坚持科学研究和学术写作,这与当时提倡的“教学为主”风气并不相符。在做了6年助教后,伍荣生被提拔为讲师。当时的系主任徐尔灏认为伍荣生在动力气象方面很有发展前途,便将动力气象课的教学任务分配给了伍荣生。

独立讲课对伍荣生来说是一个很大的转折点,也是他进行学术研究的新起点。在讲课的同时,他可以发现许多问题,然后努力去研究问题、解决问题。回忆起当年的教学生涯,伍荣生曾说:“很多问题我是从教学中体会的,这也是当时我被批判的一个原因,就是我们不是到实践中找问题,而是在课本里面找问题。科研的问题是需要从实际工作中找出来的。”

1956年至1965年,伍荣生主要从事天气诊断方法和大气波动的研究。在对地形与波动及其稳定性问题的研究中,他首先得出了大地形的北坡有利于扰动的发展及波动在北坡移动较快的结论,从理论上揭示了实际观测中所发现的现象。

为了缩小我国同国外先进气象科学技术之间的差距,尽快赶上世界先进水平,时任南京大学气象系主任的黄士松根据中青年教师的特长,利用一切可能的条件,选派优秀青年教师出国学习。在美国访问期间,黄士松向美国的教授介绍了伍荣生的科研工作,对方十分感兴趣,表示希望邀请伍荣生到美国访学。

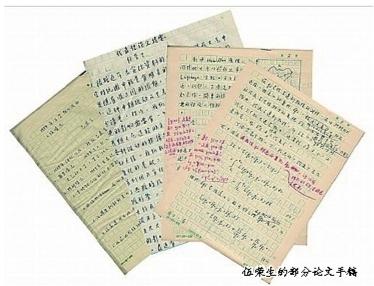

1981年,伍荣生在进行英语口语集训后,赴美国科罗拉多大学天体和地球物理系进行学术访问。回忆起第一次出国访学的情景,伍荣生想到的不是踏上异国土地的激动,而是能够专心做科研的喜悦。在赴美访学期间,伍荣生没有出去开会或旅游过。他觉得这段时间需要充分利用,应心无旁骛地搞科研。其间,他发表的文章不仅在当时引起了国际学者的关注,直至现在还经常被学者引用。伍荣生认为这些文章对他后来的科研发展起了很大作用。

在赴美交流的时间里,伍荣生苦心钻研学术,共完成四项研究工作:一是地转动量与Ekman层的动力学研究;二是非线性Ekman动力学;三是地转动量与斜压波动不稳定;四是Ekman Pumping与斜压不稳定。这些研究成果为国内外许多学者的研究提供了重要的参考依据。

这次赴美学习让伍荣生受益匪浅。“主要就是和国外的同行有了学术上的交往。美国的国家大气研究中心有很多科学家,也有不少是华人,我从那时起和他们有了一些接触,在学术上也跟他们进行了交流。我们经常在一起讨论学术。他们有什么学术讨论会,我都参加。我作学术报告,他们也来听。那次赴美的交流学习大大拓宽了我的学术领域。”伍荣生曾说。

在美国科罗拉多大学访学期间,伍荣生与美国著名的大气科学家William Blumen建立了深厚的友谊。在接下来的几年里,两人合著过多篇论文。William Blumen曾主编《复杂地形的大气过程》,汇总了山地气象学的方方面面,与伍荣生同为山地气象学研究领域的佼佼者。其中,伍荣生与William- Blumen对边界层及其对自由大气影响进行了研究,将地转动量的条件引用到边界层中,发现在不同气压系统中Ekman螺线是不同的,并求出了在高压系统和低压系统中螺线的差异。研究指出,差异导致边界层顶部垂直运动的不同,因而对高层大气的影响也不同。这一研究修正了Ekman螺线,补充了大气边界层理论。在此基础上,伍荣生又提出了Ekman动量近似的新概念,并系统研究了地形和锋面附近的边界层特征,形成了具有特色的研究工作。该研究在国内外学术界产生了重要影响,被国内外学者广泛认可和引用。

多年来,伍荣生一直致力于大气动力学的理论研究。在研究中,他重视理论与实践相结合,强调气象是应用基础学科,必须为国计民生服务。

伍荣生还十分注重数理知识的积累。他曾多次向学生提到数学、物理基础知识的重要性,认为学科间需要相互交叉、渗透和综合研究,大气科学并不是一个孤立的学科,需要引入新思想、新技术、新方法。因此,伍荣生阅读了许多数学、物理甚至天文和工程专业的书籍,并把它们应用到自己的专业领域来解决问题。

永不停歇,累累硕果丰

多年来,伍荣生带领研究团队在大气边界层动力学、大气波动动力学和大气锋面动力学等领域取得了一系列系统而具有创新性的研究成果,特别是对边界层动力学与锋生理论的发展作出了重要贡献。

在各项科研成果中,值得一提的是伍荣生潜心从事“四力平衡”的边界层动力学。1982年,伍荣生与研究团队经过认真研究和思考后,大胆提出了“四力平衡”的边界层动力学模型:惯性力+摩擦力+折向力+气压力=0。当时,伍荣生开始进行实验来验证这一新模式。在这个过程中,他遇到了瓶颈。但最后,他根据一位英国学者的一个有关数学与物理现象的解释,对计算进行合理简化,首次完整地处理了惯性力的作用,并得到了边界层风速的解析。

对大气波动的研究一直是大气动力学中的一个主要课题。伍荣生认为,大气非线性作用对于大气波动的发展与演变有着重要影响,特别是在共振过程中,非线性作用更为重要。为此,伍荣生系统研究了非线性波动共振中的能量转换规律,解析得到了振动周期,指出了在共振过程中波动能量的变化是有界的和有周期性的,并将它与大气中的中期天气过程联系起来。这是最早提出的一种新的中期天气过程变化的可能机制。他将发展的非线性波能量的转换过程特征用于讨论中期天气预报所发现的周期,这样就令世纪观测的现象具有一定的理论背景,并在实际应用方面具有意义。

锋面动力学是影响我国天气的一个重要系统。锋面如何形成、其热力与动力特征如何、其受地形影响如何等问题,一直是大气动力学中的重要与热点问题。20世纪90年代初,伍荣生和学生谈哲敏开始研究锋面动力学。伍荣生认为大气中存在一种锋生过程,这个锋生时间快速形成,但其中的机制是什么?伍荣生认为这是一种不平衡到平衡的过程,在气象学中称为适应过程,地转适应可以导致锋面的形成。因此,伍荣生又提出了一整套理论。该理论可以解释大气中另一类锋生。

近一个世纪以来,随着全球观测数据的急速增加,热带天气及其对人类活动的影响越来越受到人们的重视。台风是热带气旋的一个类别。在思考热带气旋的强度预报这一难题时,伍荣生想到了螺旋度。他认为,可以依据螺旋度来预报热带气旋的强度。“伍老师当时对热带气旋有这么一个想法,就像一个陀螺在旋转,一旦想旋转更快的话,把身子一缩,就能快速转起来;把身子一张开,就可以慢下来。热带气旋是一个旋转的陀螺,台风强度刚开始的范围特别大,那台风的预警强度就比较小。台风一旦收缩的话,可以看到范围变小。它开始迅速旋转,强度就特别强。伍老师根据他的想法算出了热带气旋强度的指数,又通过公式推导得出了这个结论。”谈哲敏回忆说。

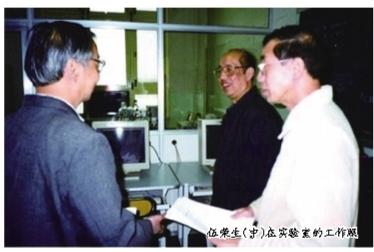

20世纪80年代,伍荣生意识到,随着社会经济的发展和人民生活水平的提高,中小尺度灾害性天气系统将会逐渐成为人们关注的重点,中小尺度动力学也将成为我国大气科学中的一个重要研究方向。为了更好地研究中小尺度灾害性天气系统,他着手组建了中尺度灾害天气国家专业实验室。该实验室在中尺度锋面动力学、边界层动力学、强对流系统动力学等研究领域中,取得了在国内外具有较大影响的基础性研究成果。与此同时,该实验室在多普勒天气雷达资料处理、软件开发等应用研究中也取得了令人瞩目的成绩,为我国的中尺度气象学研究作出了重大贡献。2000年,该实验室被教育部评为重点实验室,已成为我国专门从事中尺度灾害性天气研究的重要研究机构之一。

1999年,伍荣生当选为中国科学院院士。

进入21世纪后,年事渐高的伍荣生依然和全国气象学者一起,在气象领域不断探索、永不停歇。展望未来的气象科研领域,伍荣生发表了自己的看法:“就大尺度来说,就是要怎样预防恶劣的气候变化;就短期来说,就是关注怎样确保预报的精准性。我希望通过发展能够逐步改善气候、改善天气,比如说今天要下冰雹了,怎么放个火箭把冰雹消掉,也就是人工改造天气。我们在这方面还不是很强,需要加强这方面的应用,以后想办法努力做到,加强大气物理环境改造方面的工作。”

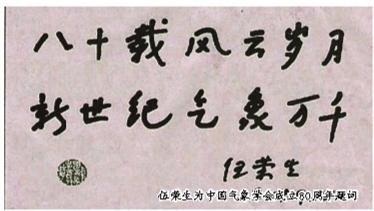

中国气象学会由高鲁、蒋丙然、竺可桢等科学家共同发起,以谋求“气象学术之进步与测候事业之发展”为宗旨。新中国成立后,中国气象学会在北京重建,成为中国共产党领导下的气象学术组织。2002年至2006年,伍荣生担任该学会理事长,为我国气象学的发展作出了卓越的贡献。来源:《中国科学报》