武胜,我国著名的核材料与工艺专家,1999年当选中国工程院院士。1960年,他被分配到二机部北京第九研究所开始第一颗原子弹核部件热处理的研制攻关任务。1964年,他转战青海221继续进行核心部件的研制,随后投身氢弹研制攻关,最终为中国首次氢弹原型试验提供了满足设计要求的部件。他开创性地组织了高性能铀合金研制、特种材料相容性与表面改性研究、材料表面防腐蚀保护技术研究等工作,曾荣获国家科技进步奖特等奖、国防科委科技进步奖一等奖、军队科技进步奖一等奖。

核材料被喻为材料界的“魔鬼”与“天使”。对物理学家而言,它是一座开采不尽的富矿;但对工程师来说,它又像一座难以驾驭的冰山。它尚有诸多未解决的世界级难题,被称为物理学家的梦想、工程师的梦魇。

而“驭核为武”就是武胜专注一生的工作。

感恩此身报国念

1934年9月23日,武胜出生于黑龙江阿城县一户贫民家庭。日本帝国主义的侵略,使得民不聊生,混乱的社会现状、艰难的生活处境给武胜的童年留下了难以磨灭的记忆。

1945年日本投降后,东北三省解放战役随即打响。1948年,东北三省各地陆续解放。同年9月,武胜考入松江省立行知师范学校。1950年,国家对贫困家庭的学生发放国家助学金。这让曾经吃不饱、穿不暖的武胜不再为生计而发愁,可以安心读书。他非常珍惜来之不易的学习机会。1950年,他加入中国新民主主义青年团,并积极投身于抗美援朝运动中。

1952年6月,复员回校的武胜进入阿城第一中学开始高中阶段的学习。因成绩优异、各方面能力突出,武胜于1953年8月光荣入党,成为阿城一中鲜有的学生党员,多次被评为优秀学生、优秀学生干部。1953年,他作为唯一的一名学生代表当选阿城县第一届人大代表。

1954年9月,武胜凭借优异的成绩被保送至留苏预备部,开始了为期一年的俄语学习。俄语学习难度很大,但武胜和同学们学习非常刻苦,经常学到很晚。当时,留苏预备部的学习、生活条件相对优越。武胜后来感慨地说:“我就没想过能上大学,更没想过能到国外上大学。祖国和人民的关爱之情,让我觉得自己肩负着沉甸甸的责任。”新旧时代的巨大反差让他从此坚定了“感恩此身长报国”的信念。

1955年9月,武胜踏上求学之旅,来到位于乌克兰第二大城市第聂泊尔彼得罗夫斯克冶金学院。虽然经过留苏预备部一年的俄语培训,但与真正的实际应用仍存在较大的差距。为过语言关,除了吃饭睡觉,武胜投入全部的时间用于学习,每天晚上都学到深夜12点。他曾说:“国家送我出来学习不容易,我拼了命也要学好。”

由于国内对有色金属专业人才的需要,1956年9月,武胜转入莫斯科有色金属与黄金学院学习有色金属压力加工专业。在这期间,武胜如饥似渴地学习了有色金属专业基础课、理论课、工艺课等知识。学校开设的大量实验课程不仅深化了学生对理论知识的理解,还激发了学生浓厚的学习兴趣。由此掌握的扎实的基础知识、形成的深厚的专业功底与良好的动手能力在武胜今后的工作中发挥了极其重要的作用。苏联大学里自由、民主的学术风气对他形成民主科学、兼容并蓄、集思广益的学术思想,以及严谨求实、善于探索、大胆创新的科学精神起到了重要作用。

1960年6月,武胜以优异的成绩完成毕业答辩,当场获得“冶金工程师”称号。随后,他立即向大使馆提出回国申请。因为,他想早日回到日思夜想的祖国。

两弹攻关不畏难

20世纪50年代初,帝国主义除了在经济技术上对新中国实行全面封锁,还在军事上严重威胁着新中国的安全。这让中国人民认识到:要反对核战争,粉碎核讹诈,保卫祖国安全,就一定要有强大的国防,要有自己的核武器!

孙子曰:“不战而屈人之兵,善之善者也。”

中国向来是一个与人友善的国家,但“若外敌欲侵,虽远必诛”!

中国发展核武器的最终目的是消灭核武器!

1960年10月,回到祖国的武胜到二机部北京第九研究所报到。这是一个应核武器发展需要而成立的保密单位。在严格的保密教育中,武胜明白了自己承担的神圣使命——第一颗原子弹核部件热处理的研制攻关任务。原子弹核部件的研制生产是一个涉及多学科、多领域的复杂任务,而热处理又是其中最关键、最重要的工艺技术。

对于武胜和同事们来说,谁都没见过铀,既不知道它的物理化学性能,也没有现成的热处理工艺,要进行工艺攻关,难度极大。

“怎么办呢?第一条:反正是不能等,必须搞出来。苏联专家不给我们指导,我们憋着一股气,能不能搞出来先不说,就是下决心要搞出来。第二条:土法上马。没有现成的东西,大家自己研究想办法。”武胜说。

“什么不懂学什么,什么需要学什么”的学习法则,让武胜后来集众学而融会贯通,遇难题亦能逐一破解。

他首先从门捷列夫周期表有关锕系元素的物理、化学性能相关知识学起,学习铸造知识及如何建立真空系统和测量真空。整个第九研究所的学习氛围十分浓厚。此时正值三年自然灾害时期,每人每月的口粮都是限量供给,饥饿像梦魇一样时刻困扰着大家。绝大多数人出现了浮肿,但大家仍以超常的毅力坚持学习和工作。领导心疼,下达了“宵禁”,要他们保存体力。但是,武胜和同事们经常学习到晚上11点。

1963年3月,北京第九研究所原子弹理论设计宣告完成。1964年1月,高浓缩铀成功获得。为了集中力量打歼灭战,二机部九局决定进行“草原大会战”。同年3月,武胜转战青海221,与来自全国各地的专家、科研人员与技术工人开始了紧张而有序的两弹研制攻关。

青海高原海拔3200多米,自然条件恶劣,紫外线强,高寒缺氧。这里年平均气温-0.4℃,一年有八九个月要穿棉衣,无霜期短,春、秋两季时有沙尘暴;空气干燥,气压低,水烧到80℃就沸腾;馒头蒸出来发黏,米饭都是夹生的。

生活上的困难并没有削弱大家奋战的激情。在无文献资料可供参考的情况下,武胜作为102车间第二工艺组副组长,在车间副主任宋家树的带领下,攻克了核心部件精密铸造成型中的多项技术难关。他们创造性地在阳模上用螺旋管浇道技术及静水急冷法,探索了铸件的收缩规律,通过模具优化设计控制铸件尺寸。武胜和同事们日夜奋战,进行了几百次试验,实现了精密铸造成型,为原子弹原理试验提供了满足设计要求的部件。

驭核为武创新篇

“原子弹要有,氢弹也要快。”按照中央的决策部署,1964年10月,武胜开始从事热核部件成型技术攻关工作。在技术负责人宋家树的领导下,武胜作为技术组组长承担了氢弹中非常关键的氢(氘)化锂部件成型技术攻关任务。这是一项非常艰巨的开创性研究课题。

当时,美、苏两国对于氢弹热核功能部件的工艺技术是绝对保密的,没有一点儿可供揣摩和推敲的信息。

武胜带领攻关团队进行了充分讨论,经过集思广益,决定用最短的时间进行多路工艺探索。根据试验结果,他们最终按照部件的设计要求选用了相应的工艺路线。热核部件研制用的都是硬脆的晶体粉末材料,该材料具有导热系数小、热膨胀系数大、化学性质活泼和极易吸水变质的特性,成型性非常差,需要有多个专业的科技人员协同攻关。通过不懈努力,他们建立了部件成型工艺状态控制和安全实验系统,设计和调整了部件成型工艺装置结构,系统地研究了工艺参数对制品显微组织、缺陷和相关性能的影响,最终为中国首次氢弹原型试验提供了满足设计要求的部件。

20世纪80年代中期,根据国家战略部署,我国开始了新一代装备的研制。与两弹攻关在“一穷二白”中起步一样,新一代装备的研制也是“平地起高楼”,二者的艰苦卓绝程度不可比拟。作为承担核部件研制生产的某厂总工程师,武胜要面对的首项挑战就是高性能铀合金部件的研制。

新一代合金部件的研制要求获得一种高强度、高塑性的结构材料,但在这个攻关中必须要解决熔炼、成型、加工、性能检测等一系列难题。作为总工程师,武胜根据研制要求,制定了实验方案,组成了以多名技术骨干为核心的攻关团队,开始了10余年的研制攻关。

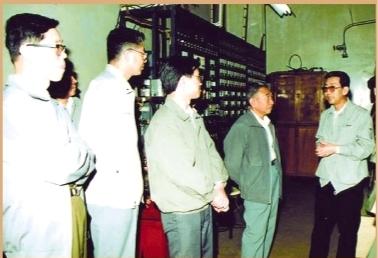

一名曾参与研制攻关的科研人员回忆道:“作为总工程师,武院士真是身体力行,经常到第一线。当时的研究条件差,大热天,也没有空调,他完全可以坐在办公室听我们汇报。但是不止一次,他亲自到我们的实验现场,也不要什么人陪,来了就和我们一块讨论、分析遇到的各种问题。他的讨论、指导对我们认识这个材料有非常大的作用。”

研制团队通过优选原料,改进熔炼坩埚和铸造模具表面涂层质量,创新制备方法,并经过不同工艺的多次试验,最终使合金部件具备了优良的力学性能和抗腐蚀性,并得到成功应用。

当时,不仅要研制新部件,还得想方设法保护好“老部件”。这些同样是开创性的工作。

针对热核部件易潮解和金属铀部件易氧化、易腐蚀的特点,武胜从20世纪70年代就组织开展了大量研究:在热核部件防潮解保护涂层研究中,通过选择多种材料进行试验和考核,最终研制出合适的薄膜材料,显著地延长了热核部件的使用寿命,并在工程中得到了应用;开展铀及其合金表面电镀工艺研究、真空磁控溅射离子镀膜和多弧离子镀膜工艺研究及相关工艺试验,取得了较好的研究成果,为工程应用选择提供了依据;与中国原子能研究院合作,组织引进了多功能金属离子注入机和全方位离子注入装置等新技术,指导研究生开展了金属铀表面离子注入铌等多项研究工作,增强了核材料表面的耐腐蚀能力。

由于具有放射性、强化学活性,核材料在制备、加工、装配、使用及贮存的过程中都会有不同于一般材料的相容性问题。对此,武胜密切关注国外核材料研究动向,充分发挥科研团队的智慧,以创新的思路制定研究规划,并开展了持久深入的实验研究工作,取得了系列成果,为核材料加工、使用环境条件的控制和延长贮存寿命提供了科学依据。

此外,在氢(氘、氚)工艺研究系统的重要结构材料研究中,在核材料组合件无损诊断等研究工作中,武胜带领团队取得的多项重大创新成果都在工程应用方面发挥了重要作用。

倾心育人薪火传

20世纪80年代,核材料研究队伍一度面临青黄不接的困境。武胜及老一辈科研人员经过不懈努力,成功组建并逐步发展壮大了核材料(1998年改为核燃料循环与材料)专业硕士和博士学位授予点。武胜还亲自担任硕士、博士导师,为特种材料研究领域培养了一批科研骨干和学术带头人。

为推动核材料及其部件研制的基础研究与应用基础研究的开展,吸引并培养研究所需的高端人才,1994年,武胜开始组织策划国防科技重点实验室。经过数年的努力,实验室最终于2003年获得国家批准建立。该实验室是我国在金属材料学科领域建立的第一个专门针对特种材料相容性研究的国防科技重点实验室。

武胜担任重点实验室学术委员会主任后,实验室明确了以锕系材料与环境相容性研究、表面改性研究以及数值模拟应用研究等重点攻关方向。通过10余年卓有成效的工作,实验室不仅与国内一流科研院所建立了合作,还取得了很多科研成果。其中,部分成果甚至达到了国际一流水平,为国防装备的研制发展提供了强有力的技术支撑。

武胜对年轻科研人员尤其是自己的学生要求甚严,强调最多的就是“学习”。他说做学问的态度首先是严谨,其次是眼光要放长远。他说不要盲目崇拜国外专家,年轻人应该有自己的思考和创新。他说要密切关注材料学科前沿动态,结合实际大胆创新,中国人有智慧、有能力,也有信心把自己的事情干好。

尼采曾说:“每一个不曾起舞的日子,都是对生命的辜负。”

对于武胜来说,每一个不曾思考的日子,都是对科研的辜负。

科研是他一生的挚爱。即使年纪大了,他对科研的探索仍孜孜不倦。

武胜的一位学生说:“他在任何时候、任何地方都在琢磨科学工程的问题。我每次去看望他,即使在他生病的时候,他都会谈到科学技术问题,哪些问题需要我们重点关注,哪些新技术、新知识需要学习。他非常关心我们事业的发展,一直都在琢磨着如何把我们的事业做得更好、更强大。”

无论是他的学生,还是与他共事过的年轻人,都有这样一个共识——发表论文或者报奖的时候,他都不让挂名,要不就把自己的名字排在最后。他总是把成绩让给年轻人。但是论功劳,他一定是最大的……

然而在谈到自己的贡献时,武胜总是说:“九院老一辈科学家隐姓埋名几十年,为我国核武器事业作出了巨大贡献。与他们相比,我还差得很远。”

老一辈科学家“爱国奉献、艰苦奋斗、协同攻关、求实创新、勇攀高峰”的高尚精神,“淡泊名利、宁静致远”的崇高品格,正通过他无言的身教潜移默化给年轻人。来源:《中国科学报》