周立伟,电子光学与光电子成像技术专家、宽束电子光学理论的开拓者与奠基者、中国工程院院士。他在张量分析的基础上建立并发展了宽束电子光学理论体系。由他领导研制的软件包设计各种变像管和像增强器,为我国微光夜视行业的发展开辟了道路,取得了重大经济效益和社会效益。他为培养我国光电子成像科技人才作出了重要贡献。

“我能作出一点成绩,是因为自己一直有这样的信念,要在宽束电子光学领域走出自己的一条路。这个目标始终鼓舞着我。我努力实现这个目标,并且把个人的理想、兴趣与祖国的需要结合起来。”周立伟说。

在艰难岁月中奋斗成长

1932年9月17日,周立伟出生于上海市一个普通家庭,父亲是一名制药工人,母亲是家庭妇女。父母教育孩子的方式是鼓励他们认真学习、踏实做人,家庭的影响使周立伟终身受益。

周立伟年幼时期,恰逢日本侵略者侵占上海。为了躲避战火,一家人曾逃到老家诸暨藏绿躲避了一段时间。幼年时期的逃难和亲眼目睹民众被侵略者欺凌的经历,令周立伟对侵略者倍感痛恨,也让他尤其向往和平。周立伟的启蒙生涯是在离家不远的上海培正小学度过的。小学时,老师经常教孩子们唱《满江红》。在潜移默化的爱国主义教育中,周立伟从小便深明民族和国家大义。他佩服老师们的气节,对教师这个职业产生了向往,对身为教师的责任有了初步认识。

小学毕业以后,周立伟辗转在上海杨树浦教会学校、上海湘姚中学、上海恒茂中学和上海高桥中学学习。在高桥中学读了两年后,他放弃了在高中毕业后升入大学的机会,报考了学费和伙食费全免的国立上海高级机械职业学校(简称国立上海高机)的机械制造科,打算在毕业后尽快就业,以减轻家里的负担。

1951年7月,从国立上海高机毕业后,周立伟如愿被分配到上海公私合营华通电机厂工作,从事实际生产、制图绘图等工作。不久,他的业务能力便有了很大提升。1952年,他利用螺杆转动使漆包线进动绕线的原理,发明了一种绕扁平线圈的绕线车,大大提高了生产效率。

1953年,在上海复旦大学干部预习班学习了3个月之后,周立伟考上了北京工业学院(现北京理工大学),在仪器系军用光学仪器专业8531班学习,实现了他少年时期上大学和保家卫国的理想。当时,光学仪器专业是国家急缺的专业。那时候,长春光机所刚刚熔炼成功中国的第一炉光学玻璃,我国的光学仪器制造也刚走上轨道,而军用光学仪器更是国家重点发展的专业之一。周立伟非常珍惜这来之不易的学习机会,学习成绩一直很优异,并在1956年加入了中国共产党。大学期间,他曾在昆明海口国营298工厂实习,并确定“坦克炮瞄准镜的设计”为自己的毕业设计题目。在顺利通过毕业答辩之后,周立伟结束了大学生活,留校任教,从此以教师为终身职业,并为学校筹建、开拓夜视专业。

在留苏生涯中孤独探索

20世纪五六十年代,中国向苏联派遣留学生。与1949年以前留学欧美的科学家不同,20世纪中期的留苏学生在我国科学史上属于承前启后的一代。他们肩负政治使命,在特殊时期经国家派遣去苏联留学,学习领先的科学技术,回国后担当建设社会主义国家的重任。到了20世纪80年代,他们中的很多人已成为相应学科的带头人,有的后来当选为中国科学院院士或中国工程院院士,为我国科学技术的发展作出了巨大贡献。

1962年,周立伟被选为留苏学生,赴苏联列宁格勒乌里扬诺夫(列宁)电工学院,学习夜视器件的电子光学理论与设计,以期回国后为学校发展相应专业的储备力量。然而此时,中苏关系已经破裂,这也注定了周立伟为期3年半的留苏生涯不会一帆风顺。

1962年11月,周立伟踏上了去苏联的火车。七天七夜的火车旅途令他记忆深刻。一路上,他牢记教研室前辈马士修教授对他的嘱托,立下了一定要攻克副博士学位的志愿。

没想到,刚到苏联不久,学术导师的一番话便击碎了周立伟的梦想。导师看中了周立伟的大学专业和良好的数理基础,竭力劝说他协助自己搞超高频电子光学这一在当时看来十分时髦的课题。

面临如此局面,周立伟陷入两难:跟着老师做,拿个学位不成问题;不跟着老师做,就没有人指导,一切靠自己,学位不保险。他更陷入了深思:对个人前途来说,跟着导师干自然是好的,但这又和自己出国留学的初衷相违背;学习导师指定的专业,回国以后无法应用到实际中,这有负出国前学校领导的期望,更有负于国家对学子的嘱托!

思索再三,周立伟决定:无论有多难,还是要坚持原先的方向!他决心自力更生闯出一条道路来,实现自己出国前的诺言。当他把这一决定告诉导师时,导师的反应果然如周立伟所料:导师很不高兴,并拒绝对他提供帮助。从此,直到周立伟写出学位论文,他们之间再没有进行过学术交流。

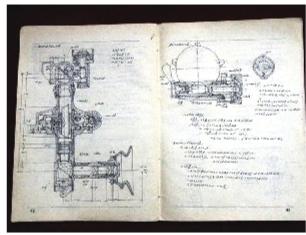

没有了导师的辅导,周立伟只能孤独地在科学的阵地里探索。在苏联的3年多时光里,他去得较多的地方就是列宁格勒谢德林图书馆和苏联科学院图书馆。每天从早到晚,他都在图书馆查资料、做笔记,阅读思考,1分钟也不愿意浪费。通过大量阅读,他广泛汲取了苏联各派的电子光学的思想和成就。

虽然学术之路寂寞而枯燥,但周立伟坚信有志者事竟成。在不断地探索下,他终于在静电聚焦同心球系统的电子光学和阴极透镜的像差理论方面有了突破,并于1966年年初如期完成了物理数学副博士学位论文。

尽管留苏岁月里有所波折,但周立伟还是感念苏联人民的友谊。他难忘的是列宁格勒电工学院电子医疗器件教研室主任茹里叶教授。茹里叶教授为人非常正直,在中苏论战的大形势下,依然保留了对中国人民友好的情谊。每次见到周立伟,茹里叶教授都要热心询问他的学习和工作进展。在周立伟毕业答辩之际,茹里叶教授又雪中送炭,为他行事务上的方便,帮助周立伟顺利通过了学位论文答辩。茹里叶教授的言行,对周立伟产生了深刻的影响。从这名苏联教师身上,周立伟不仅学到了知识,还切身体会到:作为一名教师,不仅要为学生传道授业解惑,还要设身处地为学生着想,帮助学生排忧解难。

在宽束电子光学中创造辉煌

周立伟大学毕业后留校工作,是为了开拓新的专业——夜视技术。它的关键器件是变像管和像增强器,核心问题是如何制作高灵敏度的光阴极和如何设计出高质量的电子光学成像系统。

当时,国内在这方面的研究几乎是一片空白。周立伟形容那时候的他,没有夜视技术的基本概念,连专业名词如电子光学、光阴极、荧光屏等都从未听说过,一切只能从头学起。因此,他如饥似渴地阅读相应专著和教材,还曾前往北京大学和长春光机所短期进修,旁听过一些课程。他进步很大,不到3年时间就写出了《电子光学理论与设计》上、下册教材,并在其中讨论了解决电子光学设计的研究思路等问题。这是周立伟对这门学科的初步思考,同时也表明他已经在这个领域打下了较为坚实的基础。

在苏联期间,周立伟的思考更加深入,主要聚焦宽束电子光学研究。当时学界对于宽束电子光学研究的思考并不深入,在周立伟看来,还有许多“含混不清”之处。他的思考主要集中在两个方面:一是傍轴电子光学理论和方法不能用来解决成像电子光学问题,近轴电子光学理论只能解决理想成像,而且只适合解决邻近对称轴区域的电子光学问题;二是如何定义成像电子光学的横向像差问题。

这一时期,周立伟对静电同心球系统电子光学产生了浓厚的兴趣。他以此为切入点,展开了宽束电子光学研究工作。

1977年,周立伟出版了《夜视器件电子光学》的教材,开始研究同心球电磁聚焦系统的电子光学的问题。他把在苏联的工作由静电聚焦扩展到电磁聚焦领域的新探索。他认为,如果能找到两电极同心球静电和电磁聚焦系统模型的成像位置的精确解,并把它表达成类似级数的展开式,便不难解决理想成像等概念和定义电子光学像差的问题。而且,正因为这一理想模型中矛盾的特殊性里包含了宽电子束成像矛盾的普遍性,它不仅对于研究普遍性问题提供了理论基础,还可以检验所提出的新理论的正确性,对宽束电子光学的深入研究具有指导意义。

周立伟潜心研究,终于在该领域取得了一系列成果。1978年,他在《工程光学》上发表了“两电极同心球系统的电子光学”一文。同年,他率领团队出国参加了由伦敦帝国理工学院召开的光电子成像器件国际学术会议和由兰克集团召开的电子成像国际会议,并在会上宣读了“同心球电磁聚焦系统的电子光学”的学术论文。该论文随后被收入Advances in Electronics and Electron Physics(《电子学与电子物理学的进展》)。也是在这一年,他和方二伦、冯炽焘两位学者合作的变像管和像增强器的电子光学系统计算与设计的研究成果,荣获全国科学大会奖。

1993年,在多年思考的基础上,周立伟出版了学术专著《宽束电子光学》,在国内外学术界引起很大反响。国内和美、英、法、荷、俄、德、日等国相关领域的许多专家、教授,均给予此书很高的评价。该书被学界公认为是一部具有科学性、创新性与系统性的著作,并荣获1994年第八届中国图书奖、1995年第七届全国优秀科技图书奖一等奖。该书的出版标志着周立伟的宽束电子光学学派体系开始建立。

2000年10月,俄罗斯联邦工程科学院授予周立伟外籍院士的称号。诺贝尔奖获得者、俄罗斯联邦工程科学院院长普罗霍洛夫院士发来贺信,并在其中热情赞扬道:“您创立了自己的科学学派!”这是国外顶尖科学家对周立伟学术成就的盛赞,也代表了学界对他的认可。

在创立宽束电子光学学派的道路上,周立伟意志坚定,他的所思所想时刻与国家的需求相结合。

在育人岗位上呕心沥血

自1958年周立伟大学毕业留校任教开始,他已经在教师岗位上连续工作了几十年,并且还打算继续干下去。

教师,是周立伟在科研工作之外的另一个身份,也是令他引以为豪的职业。

在周立伟的执教生涯中,他深受许多德高望重的长辈们的影响。例如,苏联的茹里叶教授、清华大学的孟昭英教授、中国科学院长春光机所的王大珩教授,以及本校的马士修教授和连铜淑教授等。在周立伟眼里,他们都是忠厚的长者,为人正直,一心一意埋头做学问,热心帮助青年人。这样的品质令周立伟深感折服。

因此,在自己的教学生涯中,周立伟也力求和前辈一样,一边提高自己的学问,一边全心全意教学,把育人成才作为自己的主要任务。他的想法很简单,就是希望年轻人的智慧和才能超过老一辈,成为国家的栋梁!

1980年春节,国务院公布了我国的学位条例。得知此事,周立伟欣喜万分。他立即写了一份“关于研究生学习与学位论文工作的札记”,并提交给了学校学术委员会,供学校研究生指导教师参考。他在“关于研究生学习与学位论文工作的札记”中写道:“作为一名合格的研究生学术导师,要发挥研究生的主动性,促使他(她)成长为一个真正的科技工作者”。事实上,周立伟多年来一直以这样的规范来要求自己。

周立伟于1980年晋升为副教授,3年后被国务院学位委员会批准为博士生导师,1984年被国家教委特批为教授。此后,他在培养学生的道路上越走越远。

周立伟经常跟学生强调一句话:“做学问中学做人,做人中学做学问。”他要求自己的研究生在几年的学习时间里,不仅要做出学问,还要在为人方面有所进步,希望他们成为从精神结构到科学素质全面发展的一代新人。他认为这既是老师对学生的期望,也是国家和社会对人才的需求标准。

同时,周立伟还希望青年学子们在做学问之前一定要立志,并为之不断奋斗。周立伟把他在苏联留学期间的座右铭,即“志气+耐心+方法=成功”,以及他的人生经验分享给青年人,希望他们在求知的道路上立下远大志向,并坚持为自己的理想而奋斗!

1986年,根据自己长久以来的教学经验,周立伟在《北京高教研究》第一期上发表了题为《谈谈研究生指导教师的作用》的文章,详细阐述了他育人的思路和观点。他认为,一名指导教师的作用主要体现在4个方面:选题、引路、治学、把关。一方面,教师应帮助学生选择既有时代感、符合学生志趣,又有现实意义和科学价值的题目;另一方面,教师还应该以自己的学问和学风影响学生,有技巧地引导学生去探索本学科的前沿。不仅如此,对于学生的论文,教师还应做严格的审查,以确保参加答辩、取得学位的学生是完全符合标准的。周立伟严格遵守教师规范,要求他的每一位学生都有品德、有学问,成为真正的人才!来源:《中国科学报》