“像滔滔波浪滚向沙滩,我们的光阴不息地奔赴终点。”

无论伟大的莎士比亚有着怎样超越常人的想象力,他都不会料到,自己写就的这两行诗会在百年之后被印刻在名为《凝聚态物理学》的一本专业物理教材上。

如若有灵在天,莎士比亚也许会惊诧地看到,一个来自中国的物理学家,在古稀之年将这件看似不可能的事情变成了现实。而这位中国人的名字,已被赋予苍穹中一颗明亮的小行星,焕发出恒久绚烂的光芒。

他,就是中国科学院资深院士、著名物理学家冯端;天空中那颗耀眼的明星,叫“冯端星”。

“科学和艺术可以彼此应和,诗歌和物理学是相连通的。”正如冯端这句名言所通达的境界,这位格物致知、穷理尽性的物理学家,绘就了诗一般深邃的人生画卷,意味隽永。

书香成就“冯氏传奇”

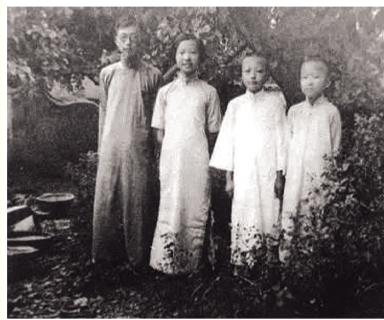

冯端自幼嗜书,源于家庭环境的熏陶,特别是大哥冯焕对其影响至深。1923年冯端出生时,大哥冯焕已经8岁。到了识字的年纪,冯端经常拿着兄长的课本翻看,尽管对书中内容不甚了了,却也兴味盎然,乐在其中。

冯端就读苏州中学时,已在中央大学(南京大学前身之一)深造的冯焕,经常以新书作为最好的礼物,送给年幼的弟弟。冯端永远记得,读到房龙所著的《人类的故事》和《宽容》时,那种难以抑制的激动心情。

“这两本书,把我的视野大大地拓宽了,并使我一生对文化有着特别的兴趣。我至今还记得《宽容》这本书上写的‘要允许他人有行动或判断的自由,耐心地、不带偏见地容忍不同于自己或已被普遍接受的行为和观点’。”这成为贯穿冯端一生的精神指引。

尽管冯端的父亲骨子里是个旧式文人,擅诗词,工书法,他却不想将自己的爱好强加在孩子们身上,甚至从未给他们看过自己的诗集。反倒是目不识丁的母亲凭借惊人的记忆力,经常为他们背诵《唐诗三百首》和《千家诗》中的诗篇,成为冯端最早的诗歌启蒙老师。

“我的父母对子女的教育从不横加干涉,更不会施加任何压力。”冯端曾说,父母总是鼓励他们作出自己的人生选择。

宽松的家庭环境中,冯家四兄妹按照各自的兴趣和意愿自由生长,成就了此后科技界引为佳话的“冯氏传奇”。

长兄冯焕,中央大学电机系毕业,后留学美国,曾任通用电气公司研发中心高级工程师;长姐冯慧,成为中科院动物研究所研究员,姐夫是中科院院士、著名大气物理学家叶笃正;二哥冯康,是中科院院士、我国著名数学家;冯端年纪最小,中科院院士、著名物理学家。

这样的学府门第,可谓英才济济。

“几乎教遍物理学的分支”

“大哥冯焕为我们带了个好头。我们四兄妹大致走上了相同的道路:从苏州中学附属实验小学到苏州中学,然后考入中央大学。”也正是冯焕就读中央大学电机系期间,经常带回家翻阅的科普读物,让冯端开始对科学产生兴趣。

1942年,冯端进入抗战期间迁往重庆的中央大学物理系。这里名师荟萃,为物理系开课的吴有训、赵忠尧、施士元等人均堪称学术大师。在较高的起点上,冯端打下了坚实基础。

1946年大学毕业,冯端留校担任助教,由此开启了他在母校60多年的教研生涯。

“大学入学时,班里有十几个人,但最后毕业的仅有3位。毕业时,我也可以到中学教书,但中学教师没有大学教师工作稳定。大学教师有发展空间,还有可能出国进修。”冯端曾说,他只是在一个安静的环境中,安心做些事情。

起初,按照当时大学的惯例,助教的主要工作是指导学生做实验,并帮助教授批改习题。直到1949年春,冯端才真正走上三尺讲台,为生物系、化学系等开设普通物理课。1952年全国院系调整,在学习苏联教学体系的热潮中,大学纷纷成立专门化的教研组,冯端被分配到新成立的金属物理组。

从1956年起,冯端开始承担物理系课程的教学任务。广泛的兴趣爱好加上人文素养的深厚积淀,冯端的课堂渐渐充满魅力。他总是能将各学科的知识与物理学规律融会贯通,表达生动而又精炼透彻,教室经常“爆棚”。

“这以后,我几乎教遍了物理学的各个分支,从基础课到专业课,从实验课到理论课。”冯端在教学中应对自如,但总是觉得应该做些突破性的工作。

1964年,冯端编写的中国第一部《金属物理》专著上卷出版。但是《金属物理》下卷直到1975年才得以面世。这套专著颇受学界好评,甚至有人将其誉为从事金属材料工作的必读“圣经”。

“迷惘的生命终趋于成熟”

同样是在20世纪60年代那段极为困难的时期,冯端开始了真正意义上的科研工作。

针对当时国防工业的需求,冯端选择我国产量丰富且发展尖端技术急需的钼、钨、铌等难熔金属为突破口,借鉴世界上问世不久的电子轰击熔炼技术,组织设计并研制了我国第一台电子束浮区区熔设备,成功制备出钼、钨单晶体。

“搞艺术需要有鉴赏能力、鉴别能力,搞科学也是如此。选择课题,牵涉到一个人的科学眼光和鉴别能力。课题选择不当,就可能走入死胡同。作为科学家,要像老鹰盘旋在天空中一样,敏锐寻找到目标,并一一攻克。”冯端曾说。

1976年以后,冯端将金属物理教研组改建为晶体物理教研组,开创了我国晶体缺陷物理学科领域,广泛开展功能材料的缺陷与微结构研究,很快跻身国际前沿。

1980年,冯端与合作者在实验上首次全面验证了诺贝尔物理学奖获得者尼古拉斯·布隆伯根(Nicolaas Bloemgergen)提出的理论设想,实现了倍频增强效应。

此后,冯端又积极倡导和推动纳米科学领域的研究,率先开展原子团簇物理研究,力主将凝聚态物理与材料科学相结合,向人工控制微结构以获得性能优异的新型材料方向发展……

从金属物理到材料科学,从固体物理到凝聚态物理,冯端凭借鹰一般敏锐的学术眼光,实现学科跨越,成为我国金属物理学和凝聚态物理学的奠基人之一。

物理学前辈钱临照曾这样评价冯端:“在凝聚态物理中论著丰硕,已达随心所欲之效果。”然而,这位大师级的物理学家从未有留洋深造的经历,可谓土生土长。

“年轻时,大哥冯焕和姐姐冯慧都在美国留学,二哥冯康到苏联留学。老母亲在家要有人赡养,所以我就没有出去。这是为了‘小家’,而后来则是为了‘大家’。改革开放后,我有很多机会出国进修和工作。但实验室尚在初创阶段,我要出谋划策,争取经费和设备,因此将名额推荐给了系里的年轻老师,自己则坚守岗位。”冯端曾说。

既然如此,冯端又如何练就成为大师?人们总喜欢这样提问。

冯端翻译的著名奥地利诗人里尔克在《黄昏》中写的诗句,也许为他在物理世界的毕生追求留下了最好的注脚——“你对不可言说的进行探究,使你迷惘的生命终趋于成熟”。

精神的乐土

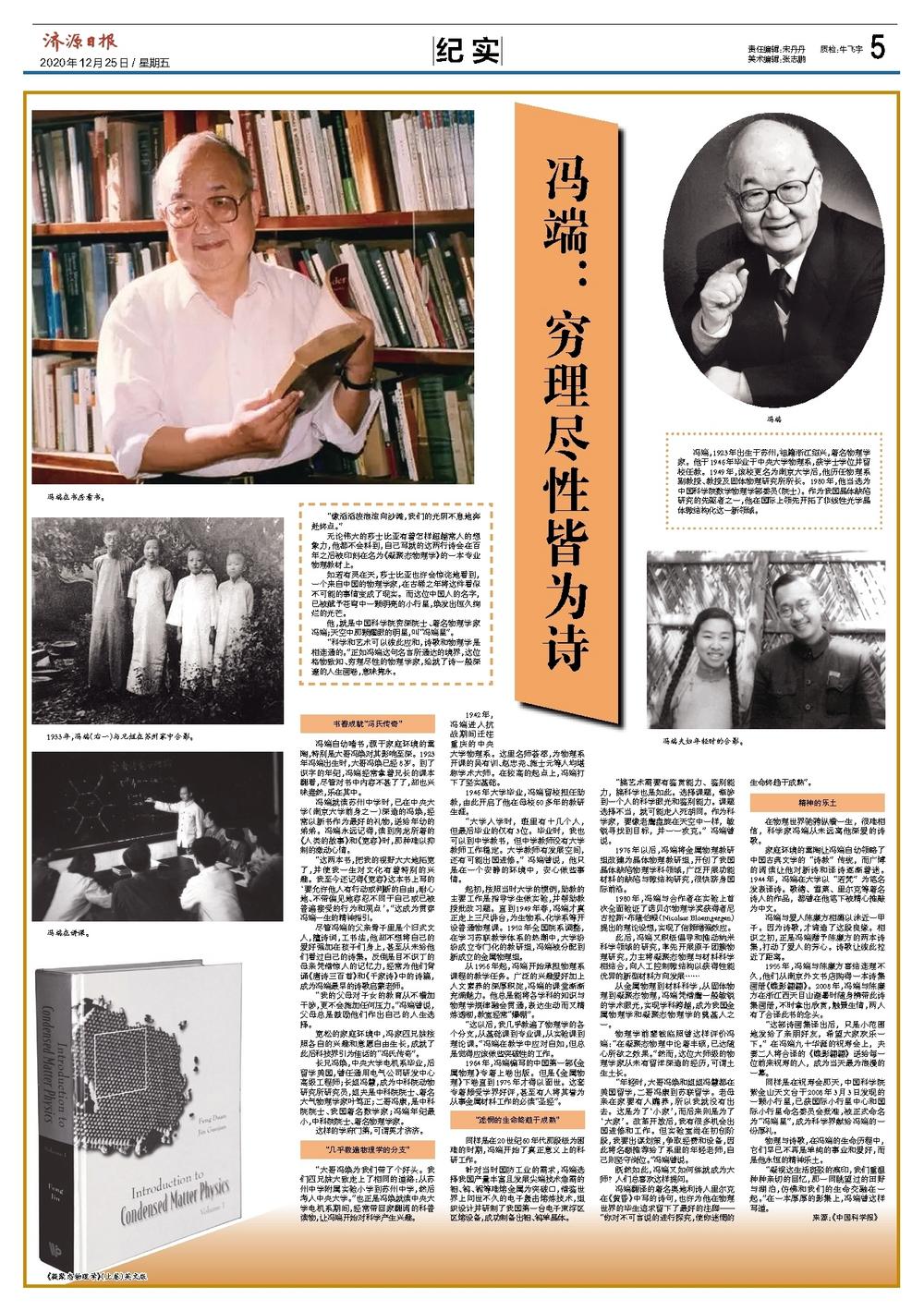

在物理世界驰骋纵横一生,很难相信,科学家冯端从未远离他深爱的诗歌。

家庭环境的熏陶让冯端自幼领略了中国古典文学的“诗教”传统,而广博的阅读让他对新诗和译诗逐渐着迷。1944年,冯端在大学以“若梵”为笔名发表译诗。歌德、雪莱、里尔克等著名诗人的作品,都曾在他笔下被精心推敲为中文。

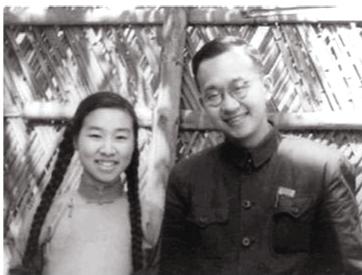

冯端与爱人陈廉方相濡以沫近一甲子。因为诗歌,才缔造了这段良缘。相识之初,正是冯端赠予陈廉方的两本诗集,打动了爱人的芳心。诗歌让彼此拉近了距离。

1955年,冯端与陈廉方喜结连理不久,他们从南京外文书店购得一本诗集画册《蝶影翩翩》。2008年,冯端与陈廉方在浙江西天目山避暑时随身携带此诗集画册,不时拿出欣赏,触景生情,两人有了合译此书的念头。

“这部诗画集译出后,只是小范围地发给了亲朋好友,希望大家欢乐一下。”在冯端九十华诞的祝寿会上,夫妻二人将合译的《蝶影翩翩》送给每一位前来祝寿的人,成为当天最为浪漫的一幕。

同样是在祝寿会那天,中国科学院紫金山天文台于2008年3月3日发现的一颗小行星,已获国际小行星中心和国际小行星命名委员会批准,被正式命名为“冯端星”,成为科学界献给冯端的一份厚礼。

物理与诗歌,在冯端的生命历程中,它们早已不再是单纯的事业和爱好,而是他永恒的精神乐土。

“凝视这生活斑驳的痕印,我们重温种种亲切的回忆,那一同眺望过的田野与湖泊,仿佛和我们的生命交融在一起。”在一本厚厚的影集上,冯端曾这样写道。来源:《中国科学报》