家乡在邵原镇花园。这是一个三面环山,一面靠水,人口不足千人的小山村。曾经,村里的祖祖辈辈土里刨食,耕犁锄耙,多少沧桑磨难,多少悲欢故事!每一寸田畴都浸透着汗水,每一穗玉米和稻麦都饱含着世代家乡人落寞失意和火辣辣的希冀。

这是一块美丽的土地,而她的美丽却无缘于肥沃。

“不能老是抱着金碗要饭,老是摘不掉贫穷的帽子,人家富裕村、小康村能做到的,我们也能。”掷地有声的村支两委的表态,市、镇领导的强力支持,国家扶贫脱贫政策的激励,党员的决心,群众的干劲,支起了家乡人本就不甘落后的坚挺的信念。

这块神奇而美丽的土地哦,她的神奇在于坎坷若梦般的变迁,她的美丽在于苦难中崛起的生命力。

深入花园

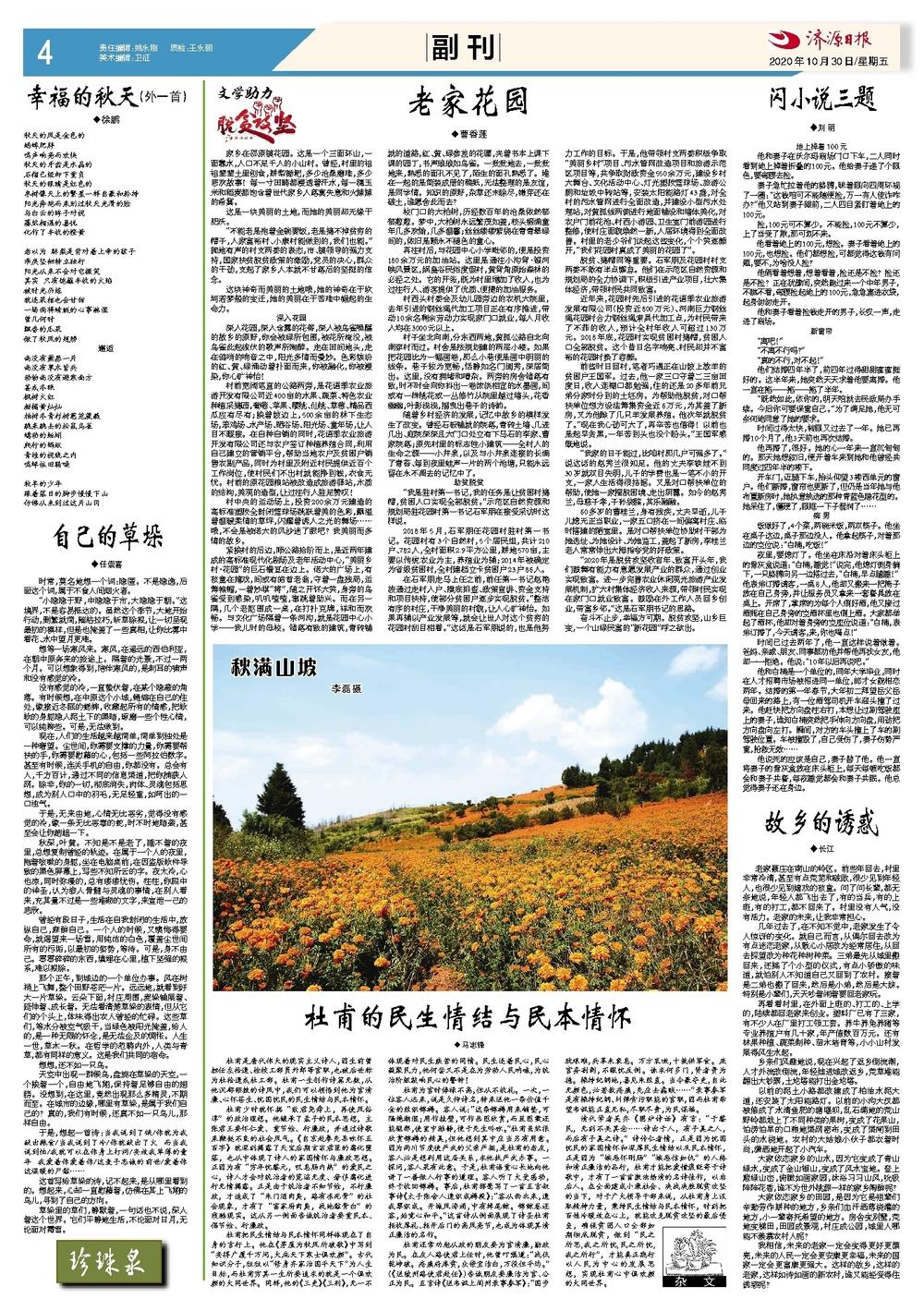

深入花园,深入含露的花蒂,深入被鸟雀噪醒的故乡的原野,你会被绿所包围,被花所淹没,被鸟雀此起彼伏的歌声所陶醉。走在田间地头,走在鸽哨的响音之中,阳光多情而曼妙。色彩缤纷的红、黄、绿涌动着扑面而来,你被融化,你被浸染,你心旷神怡!

村前宽阔笔直的公路两旁,是花语季农业旅游开发有限公司近400亩的水果、蔬菜、特色农业种植采摘园,葡萄、苹果、樱桃、仙桃、草莓、精品西瓜应有尽有;挨着坡边上,500余亩的林下生态场,笨鸡场、水产场、晒谷场、阳光场、童年场,让人目不暇接。在自种自销的同时,花语季农业旅游开发有限公司还与农户签订种植养殖合同,利用自己建立的营销平台,帮助当地农户及贫困户销售农副产品,同时为村里及附近村民提供近百个工作岗位,使村民们不出村就能挣到钱,衣食无忧。村前的原花园粮站被改造成旅游驿站,木质的结构,美观的造型,让过往行人驻足赞叹!

村中央的运动场上,投资200余万元建造的高标准塑胶全封闭篮球场跳跃着美的色彩,飘溢着温暖柔情的草坪,闪耀着诱人之光的舞场…… 哦,不会是被偌大的风沙迷了眼吧?我美丽而多情的故乡。

紧挨村的后边,顺公路拾阶而上,是近两年建成的高标准现代化剧场及老年活动中心,“美丽乡村·花园”的巨石横亘在边上。偌大的广场上,有孩童在嬉戏,间或有皓首老翁,守着一盘残局,运筹帷幄,一着妙棋“将”,随之开怀大笑,身旁的鸟雀受到感染,叽叽喳喳,窜跳着助兴。而在另一隅,几个老妪围成一桌,在打扑克牌,祥和而欢畅。与文化广场隔着一条河沟,就是花园中心小学——我儿时的母校。错落有致的建筑,青砖铺就的道路,红、黄、绿参差的花圃,夹着书本上课下课的园丁,书声琅琅如鸟雀。一批批地去,一批批地来,熟悉的面孔不见了,陌生的面孔熟悉了。堆在一起的是简装成册的稿纸,无法整理的是友谊,是同学情。知识的原野,杂草还未除尽,嫩芽还在破土,谁愿舍此而去?

校门口的大柏树,历经数百年的沧桑依然郁郁葱葱。梦中,大柏树永远繁茂如盖,枝头缀满童年几多欢愉,几多温馨;丝丝缕缕萦绕在青青翠绿间的,依旧是颗永不褪色的童心。

再往村后,与花园中心小学毗邻的,便是投资180余万元的加油站。这里是通往小沟背·银河峡风景区,娲皇谷民俗度假村,黄背角原始森林的必经之处。它的开张,既为村里增加了收入,也为过往行人、游客提供了优质、便捷的加油服务。

村西头村委会及幼儿园旁边的农机大院里,去年引进的钢丝绳代加工项目正在有序推进,带动10余名剩余劳动力实现家门口就业,每人月收入均在3000元以上。

村子坐北向南,分东西两地,黄孤公路自北向南穿村而过。村舍是按规划建的两层小楼。如果把花园比为一幅画卷,那么小巷便是画中明丽的线条。巷子较为宽畅,恬静如名门闺秀,深居简出。这里,没有拥堵和嘈杂。两旁的房舍错落有致,时不时会向你抖出一卷浓淡相宜的水墨画,间或有一株桃花或一丛修竹从院里越过墙头,花香幽幽,叶影浅浅,摇曳出巷子的诗韵。

随着乡村经济的发展,记忆中故乡的模样发生了改变。曾经石板铺就的院落,青砖土墙、几进几出、庭院深深且大门口处立有下马石的李家、曹家院落;原先村里的标志性小建筑——全村人的生命之源——小井泉,以及与小井泉连接的长满了青苔、每到夜里蛙声一片的两个池塘,只能永远留在永不凋去的记忆中了。

助贫脱贫

“我是驻村第一书记,我的任务是让贫困村摘帽,贫困人口实现全部脱贫。”示范区自然资源和规划局驻花园村第一书记石军朋在接受采访时这样说。

2018年5月,石军朋任花园村驻村第一书记。花园村有3个自然村,5个居民组,共计210户、782人,全村面积2.9平方公里,耕地570亩,主要以传统农业为主,养殖业为辅;2014年被确定为省级贫困村,全村建档立卡贫困户23户86人。

在石军朋走马上任之前,前任第一书记赵艳波通过走村入户、摸底排查、政策宣讲、资金支持和项目扶持,使部分贫困户逐步实现脱贫。“整洁有序的村庄,干净美丽的村貌,让人心旷神怡。如果再辅以产业发展等,就会让世人对这个贫穷的花园村刮目相看。”这话是石军朋说的,也是他努力工作的目标。于是,他带领村支两委积极争取“美丽乡村”项目、污水管网改造项目和旅游示范区项目等,共争取财政资金550余万元,建设乡村大舞台、文化活动中心、灯光塑胶篮球场、旅游公厕和垃圾中转站等,安装太阳能路灯43盏,对全村的污水管网进行全面改造,并建设小型污水处理站,对黄孤线两侧进行地面铺设和墙体美化,对农户门前花池、村西小游园、卫生室门前游园进行整修,使村庄面貌焕然一新,人居环境得到全面改善。村里的老少爷们谈起这些变化,个个笑逐颜开,“我们花园村真成了美丽的花园了”。

脱贫、摘帽同等重要。石军朋及花园村村支两委不敢有半点懈怠。他们在示范区自然资源和规划局的全力协调下,积极引进产业项目,壮大集体经济,带领村民共同致富。

近年来,花园村先后引进的花语季农业旅游发展有限公司(投资近800万元)、河南巨力钢丝绳花园村合力钢丝绳索具代加工点,为村民带来了不菲的收入,预计全村年收入可超过130万元。2018年底,花园村实现贫困村摘帽,贫困人口全部脱贫。这个昔日名字响亮、村民却并不富裕的花园村换了容颜。

前些时日回村,笔者巧遇正在山坡上放羊的贫困户王国军。过去,他一家三口守着二三亩田度日,收入连糊口都勉强,住的还是20多年前兄弟分家时分到的土坯房。为帮助他脱贫,对口帮扶单位想方设法筹集资金近6万元,为其盖了新房,又为他赊了几只羊发展养殖。他次年就脱贫了。“现在我心劲可大了,再辛苦也值得!以前也是起早贪黑,一年苦到头也没个盼头。”王国军感慨地说。

“我家的日子能过,比咱村那几户可强多了。”说这话的赵秀兰很知足。他的丈夫李铁娃不到30岁就双目失明,儿子的学费也是一笔不小的开支,一家人生活得很拮据。又是对口帮扶单位的帮助,使她一家摆脱困境、走出阴霾。如今的赵秀兰,母慈子孝,子孙绕膝,其乐融融。

60多岁的曹桂兰,身有残疾,丈夫早逝,儿子儿媳无正当职业,一家五口挤在一间偏离村庄、临时搭建的陋室里。是对口帮扶单位协助村干部为她选址、为她设计、为她监工,盖起了新房,李桂兰老人常常伸出大拇指夸党的好政策。

“2020年是脱贫攻坚收官年、致富开头年,我们鼓舞有能力有意愿发展产业的群众,通过创业实现致富。进一步完善农业休闲观光旅游产业发展机制,扩大村集体经济收入来源,带领村民实现在家门口就业致富。鼓励在外工作人员回乡创业,带富乡邻。”这是石军朋书记的思路。

奋斗不止步,幸福方可期。脱贫攻坚,山乡巨变,一个山绿民富的“新花园”呼之欲出。