陈绍蕃,浙江海盐人,结构工程专家,中国钢结构事业的开拓者之一。他于1940年毕业于上海中法工学院土木工程系,1943年获得重庆国立中央大学土木工程系(现东南大学土木工程学院)硕士学位。他先后在重庆中国桥梁公司、美国芝加哥西北铁路公司、中国桥梁公司上海分公司从事工程设计工作。1950年,陈绍蕃转到教学和科研岗位,先后在东北工学院和西安建筑科技大学(及其前身)任教。1981年,陈绍蕃被国务院批准为我国结构工程专业首批博士生导师。他曾任中国土木工程学会理事,中国钢结构协会理事、名誉理事。其主持编订的《钢结构设计规范》是我国首部钢结构设计标准规范,对我国钢结构的推广和应用影响深远。其编著的《钢结构设计原理》是钢结构的经典著作,为全国众多高校本科生钢结构课程的首选教材。

他一生围绕着以计算方法和公式模拟真实世界的钢结构构件,以及解决规范制定的“简与繁”这对矛盾而展开。他曾谦虚地说自己所从事的是“小学问”,研究所作的也都是“学术小品”。然而,正是这些“小学问”“学术小品”,为改革开放以来我国大型钢结构建筑的发展奠定了坚实基础,也为中国在这一学术领域赢得了国际声誉。他是我国钢结构事业的开拓者之一陈绍蕃。

勤勉奠基填空白

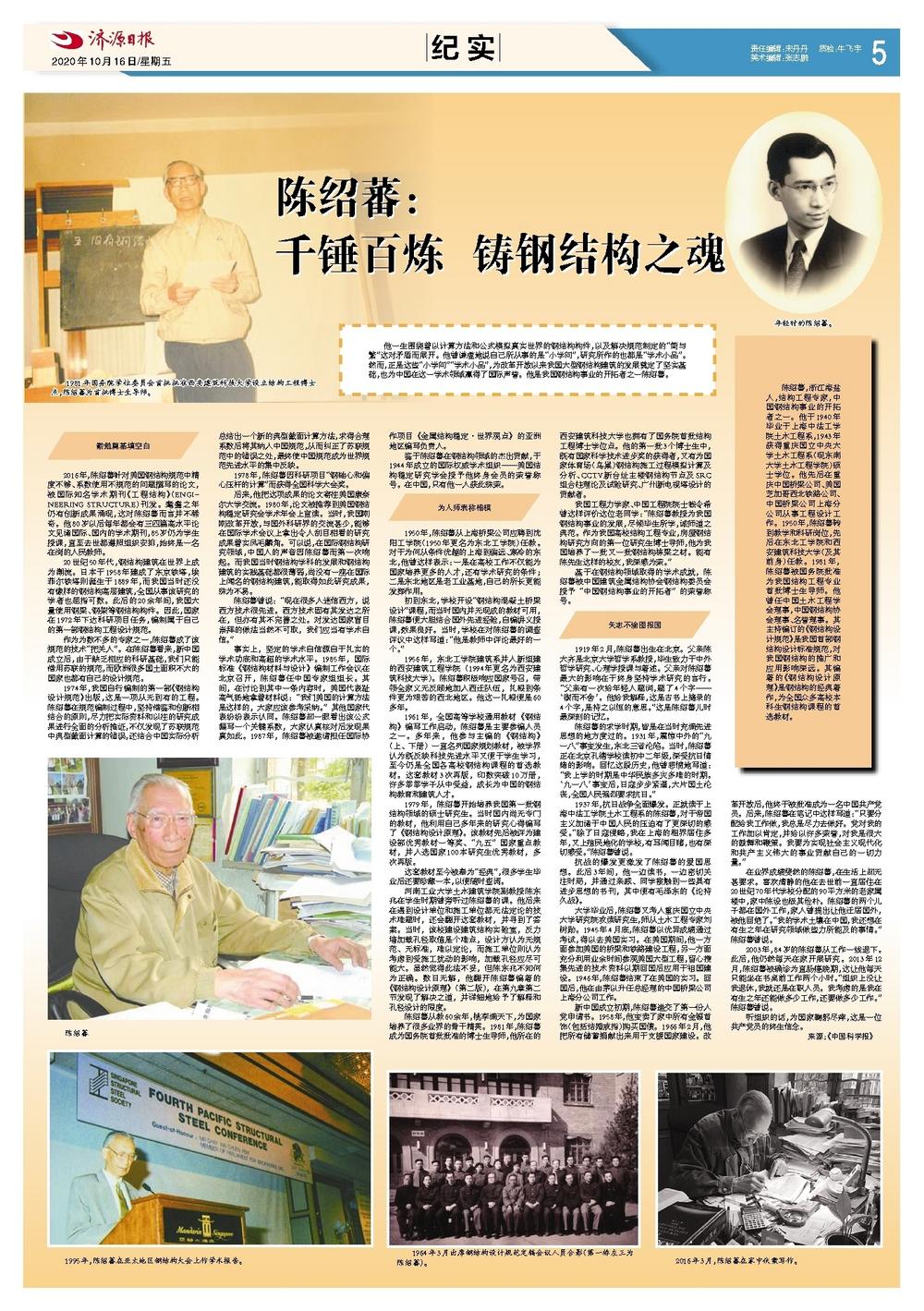

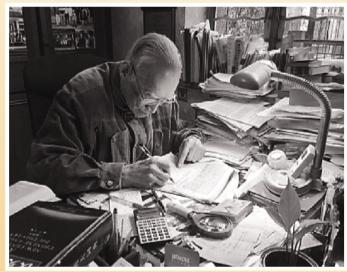

2016年,陈绍蕃针对美国钢结构规范中精度不够、系数使用不规范的问题撰写的论文,被国际知名学术期刊《工程结构》(ENGINEERING STRUCTURE)刊发。耄耋之年仍有创新成果涌现,这对陈绍蕃而言并不稀奇。他80岁以后每年都会有三四篇高水平论文见诸国际、国内的学术期刊,85岁仍为学生授课,直至去世都遵照组织安排,始终是一名在岗的人民教师。

20世纪50年代,钢结构建筑在世界上成为潮流。日本于1958年建成了东京铁塔,埃菲尔铁塔则诞生于1889年,而我国当时还没有像样的钢结构高层建筑,全国从事该研究的学者也屈指可数。此后的20余年间,我国大量使用钢梁、钢架等钢结构构件。因此,国家在1972年下达科研项目任务,编制属于自己的第一部钢结构工程设计规范。

作为为数不多的专家之一,陈绍蕃成了该规范的技术“把关人”。在陈绍蕃看来,新中国成立后,由于缺乏相应的科研基础,我们只能借用苏联的规范,而欧洲很多国土面积不大的国家也都有自己的设计规范。

1974年,我国自行编制的第一部《钢结构设计规范》出版,这是一项从无到有的工程。陈绍蕃在规范编制过程中,坚持借鉴和创新相结合的原则,尽力把实际资料和以往的研究成果进行全面的分析推证,不仅发现了苏联规范中典型截面计算的错误,还结合中国实际分析总结出一个新的典型截面计算方法,求得合理系数后将其纳入中国规范,从而纠正了苏联规范中的错误之处,最终使中国规范成为世界规范先进水平的集中反映。

1978年,陈绍蕃因科研项目“钢轴心和偏心压杆的计算”而获得全国科学大会奖。

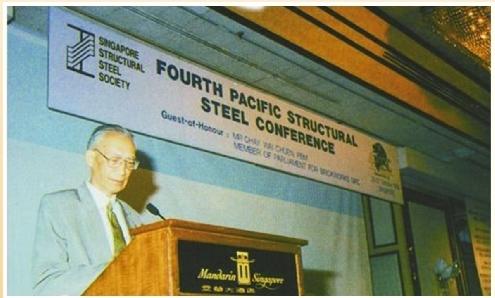

后来,他把这项成果的论文寄往美国康奈尔大学交流。1980年,论文被推荐到美国钢结构稳定研究会学术年会上宣读。当时,我国刚刚改革开放,与国外科研界的交流甚少,能够在国际学术会议上拿出令人刮目相看的研究成果着实凤毛麟角。可以说,在国际钢结构研究领域,中国人的声音因陈绍蕃而第一次响起。而我国当时钢结构学科的发展和钢结构建筑的实践基础都很薄弱,尚没有一座在国际上闻名的钢结构建筑,能取得如此研究成果,殊为不易。

陈绍蕃曾说:“现在很多人迷信西方,说西方技术很先进。西方技术固有其发达之所在,但亦有其不完善之处。对发达国家盲目崇拜的做法当然不可取,我们应当有学术自信。”

事实上,坚定的学术自信源自于扎实的学术功底和高超的学术水平。1985年,国际标准《钢结构材料与设计》编制工作会议在北京召开,陈绍蕃任中国专家组组长。其间,在讨论到其中一条内容时,美国代表趾高气扬地拿着材料说:“我们美国的计算方法是这样的,大家应该参考采纳。”其他国家代表纷纷表示认同。陈绍蕃却一眼看出该公式漏写一个关键系数,大家认真核对后发现果真如此。1987年,陈绍蕃被邀请担任国际协作项目《金属结构稳定·世界观点》的亚洲地区编写负责人。

鉴于陈绍蕃在钢结构领域的杰出贡献,于1944年成立的国际权威学术组织——美国结构稳定研究学会授予他终身会员的荣誉称号。在中国,只有他一人获此殊荣。

为人师表称楷模

1950年,陈绍蕃从上海桥梁公司应聘到沈阳工学院(1950年更名为东北工学院)任教。对于为何从条件优越的上海到偏远、寒冷的东北,他曾这样表示:一是在高校工作不仅能为国家培养更多的人才,还有学术研究的条件;二是东北地区是老工业基地,自己的所长更能发挥作用。

初到东北,学校开设“钢结构混凝土桥梁设计”课程,而当时国内并无现成的教材可用,陈绍蕃便大胆结合国外先进经验,自编讲义授课,效果良好。当时,学校在对陈绍蕃的调查评议中这样写道:“他是教师中评论最好的一个。”

1956年,东北工学院建筑系并入新组建的西安建筑工程学院(1994年更名为西安建筑科技大学)。陈绍蕃积极响应国家号召,带领全家义无反顾地加入西迁队伍,扎根到条件更为艰苦的西北地区。他这一扎根便是60多年。

1961年,全国高等学校通用教材《钢结构》编写工作启动,陈绍蕃是主要参编人员之一。多年来,他参与主编的《钢结构》(上、下册)一直名列国家规划教材,被学界认为既反映科技先进水平又便于学生学习,至今仍是全国各高校钢结构课程的首选教材。这套教材3次再版,印数突破10万册,许多莘莘学子从中受益,成长为中国的钢结构教育和建筑人才。

1979年,陈绍蕃开始培养我国第一批钢结构领域的硕士研究生。当时国内尚无专门的教材,他利用自己多年来的研究心得编写了《钢结构设计原理》。该教材先后被评为建设部优秀教材一等奖、“九五”国家重点教材,并入选国家100本研究生优秀教材,多次再版。

这套教材至今被奉为“经典”,很多学生毕业后还要珍藏一本,以便随时查阅。

河南工业大学土木建筑学院副教授陈东兆在学生时期曾旁听过陈绍蕃的课。他后来在遇到设计单位和施工单位都无法定论的技术难题时,还会翻开这套教材,并寻到了答案。当时,该校建设建筑结构实验室,反力墙加载孔径取值是个难点,设计方认为无规范、无标准,难以定论,而施工单位则认为考虑到受施工扰动的影响,加载孔径应尽可能大。虽然觉得此法不妥,但陈东兆不知何为正确。数日无解,他翻开陈绍蕃编著的《钢结构设计原理》(第二版),在第九章第二节发现了解决之道,并详细地给予了解释和孔径设计的限度。

陈绍蕃从教60余年,桃李满天下,为国家培养了很多业界的骨干精英。1981年,陈绍蕃成为国务院首批批准的博士生导师,他所在的西安建筑科技大学也拥有了国务院首批结构工程博士学位点。他的第一批3个博士生中,既有国家科学技术进步奖的获得者,又有为国家体育场(鸟巢)钢结构施工过程模拟计算及分析、CCTV新台址主楼钢结构节点及SRC组合柱理论及试验研究、广州新电视塔设计的贡献者。

我国工程力学家、中国工程院院士钱令希曾这样评价这位老同学:“陈绍蕃教授为我国钢结构事业的发展,尽倾毕生所学,诚师道之典范。作为我国高校结构工程专业,房屋钢结构研究方向的第一位研究生博士导师,他为我国培养了一批又一批钢结构栋梁之材。能有陈先生这样的校友,我深感为荣。”

基于在钢结构领域取得的学术成就,陈绍蕃被中国建筑金属结构协会钢结构委员会授予“中国钢结构事业的开拓者”的荣誉称号。

矢志不渝图报国

1919年2月,陈绍蕃出生在北京。父亲陈大齐是北京大学哲学系教授,毕生致力于中外哲学研究、心理学授课与著述。父亲对陈绍蕃最大的影响在于终身坚持学术研究的言行。“父亲有一次给年轻人题词,题了4个字——‘锲而不舍’。他给我解释,这是古书上摘录的4个字,是持之以恒的意思。”这是陈绍蕃儿时最深刻的记忆。

陈绍蕃的求学时期,皆是在当时充满先进思想的地方度过的。1931年,震惊中外的“九一八”事变发生,东北三省沦陷。当时,陈绍蕃正在北京孔德学校读初中二年级,深受抗日情绪的影响。回忆这段历史,他曾悲愤地写道:“我上学的时期是中华民族多灾多难的时期。‘九一八’事变后,日寇步步紧逼,大片国土沦丧,全国人民强烈要求抗日。”

1937年,抗日战争全面爆发。正就读于上海中法工学院土木工程系的陈绍蕃,对于帝国主义加诸于中国人民的压迫有了更深切的感受。“除了日寇侵略,我在上海的租界居住多年,又上殖民地化的学校,有耳闻目睹,也有深切感受。”陈绍蕃曾说。

抗战的爆发更激发了陈绍蕃的爱国思想。此后3年间,他一边读书,一边密切关注时局,并通过亲戚、同学接触到一些具有进步思想的书刊,其中便有毛泽东的《论持久战》。

大学毕业后,陈绍蕃又考入重庆国立中央大学研究院攻读研究生,师从土木工程专家刘树勋。1945年4月底,陈绍蕃以优异成绩通过考试,得以去美国实习。在美国期间,他一方面参加美国的桥梁和铁路建设工程,另一方面充分利用业余时间参观美国大型工程,留心搜集先进的技术资料以期回国后应用于祖国建设。1946年,陈绍蕃结束了在美国的实习。回国后,他在由茅以升任总经理的中国桥梁公司上海分公司工作。

新中国成立初期,陈绍蕃递交了第一份入党申请书。1958年,他变卖了家中所有金银首饰(包括结婚戒指)购买国债。1966年2月,他把所有储蓄捐献出来用于支援国家建设。改革开放后,他终于被批准成为一名中国共产党员。后来,陈绍蕃在笔记中这样写道:“只要分配给我工作做,我总是尽力去做好。党对我的工作加以肯定,并给以许多荣誉,对我是很大的鼓舞和鞭策。我要为实现社会主义现代化和共产主义伟大的事业贡献自己的一切力量。”

在业界成绩斐然的陈绍蕃,在生活上却无甚要求。喜欢清静的他在去世前一直居住在20世纪70年代学校分配的90平方米的老家属楼中,家中陈设也极其俭朴。陈绍蕃的两个儿子都在国外工作,家人曾提出让他迁居国外,被他回绝了。“我的学术土壤在中国,我还想在有生之年在研究领域做些力所能及的事情。”陈绍蕃曾说。

2003年,84岁的陈绍蕃从工作一线退下。此后,他仍然每天在家开展研究。2013年12月,陈绍蕃被确诊为直肠癌晚期,这让他每天只能坐在书桌前工作两个小时。“组织上没让我退休,我就还是在职人员。我考虑的是我在有生之年还能做多少工作,还要做多少工作。”陈绍蕃曾说。

听组织的话,为国家鞠躬尽瘁,这是一位共产党员的终生信念。来源:《中国科学报》