“济源山水好,老尹知之久。”这是一千多年前白居易游览枋口后,对济源秀美风光发出的传世咏叹。

大和五年(公元831年)九月,时任河南尹的白居易来到济源枋口。对于济源山水之秀美,白居易早就有所耳闻。当他置身其中时,立刻被眼前的风景所吸引,赞叹不枉此行。

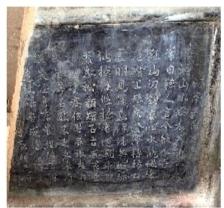

一番游玩后,白居易仍流连忘返,甚至心中已开始期待在罢官后重游济源,遂有感而作《游坊口悬泉偶题石上》:“济源山水好,老尹知之久。常日听人言,今秋入吾手。孔山刀剑立,沁水龙蛇走。危磴上悬泉,澄湾转坊口。虚明见深底,净绿无纤垢。仙棹浪悠扬,尘缨风抖擞。岩寒松柏短,石古莓苔厚。锦坐缨高低,翠屏张左右。虽无安石妓,不乏文举酒。谈笑逐身来,管弦随事有。时逢杖锡客,或值垂纶叟。相与澹忘归,自辰将及酉。公门欲返驾,溪路犹回首。早晚重来游,心期罢官后。”

白居易,中唐杰出诗人,其诗歌风格朴实易懂、淡泊悠闲,不仅老少皆宜,而且流传千古。白居易年轻时就才华横溢,本想大展宏图,可惜仕途一再受阻,便转而归趋佛老,效法陶渊明。晚年时,白居易居于洛阳。这一时期,其作品大多以闲适生活反映自己“穷则独善其身”的人生态度。

白居易晚期所作的闲适诗对后世影响颇深,其浅切平易的语言风格、淡泊悠闲的意绪情调,都曾屡屡为人称道。但相比之下,其闲适诗中所表现的退避政治、知足保和的思想,以及归趋佛老、效法陶渊明的生活态度对后世影响更为深远。

《游坊口悬泉偶题石上》就是一首典型的闲适诗。在此诗中,白居易并没有特别在济源宏大的山水上着墨,而是专注于描写自身感受与细微小景,准确生动地表现了自然之物的活泼情趣和雅致闲情,抒发了早秋游济的喜悦与对所见景象的厚爱。整首诗具有一种意蕴悠长的淡泊醇厚之美,与其当时公务缠身的劳累呈现鲜明对比,凸显出济源山水的独特魅力。

白居易将初游济源之地选在枋口,除此地风景秀美外,更因枋口有着深厚的历史渊源及文化内涵。据示范区文化部门介绍,枋口是我国古代四大水利工程之一,可与都江堰媲美。枋口的得名,要追溯到秦代。根据《济源县志》及《新唐书》《旧唐书》的记载,公元前221年,秦人以方木垒堰抬高水位,引河水入渠道,用于灌溉田地。因为渠首“枋木为门,以备泄洪”,因此,一些史料上也称之为“枋口堰”、枋口或秦渠。

根据《沁河志》的记载,枋口堰是中国水利史上最早采用“暗渠”达到“隔山取水”效果的水利工程,也是人类历史上最早利用“水流弯道”原理取水的水利工程实践。“水流弯道”原理,就是水流在经过弯道时会产生离心力,上面的水流被甩到外侧,而下面的泥沙石块则被旋到内侧。枋口堰就是在弯道水流最急处开一个口子,利用离心力的势能,把河水源源不断地通过隧洞输送到山的另一侧,而大量的泥沙石块不会卷进隧洞,堵塞暗渠。

史书记载,在两汉、三国、隋、唐、宋、元等朝代,枋口附近的百姓又比照枋口堰的原理,在沁河上开凿出数十条大大小小的水渠。到了明朝万历年间,人们在沁口附近相继开挖了利丰、广济、广惠、永利和兴利五条水渠。五条大渠犹如五条横亘在豫北大地的卧龙,五龙口的地名便由此而来。之后,枋口之名便被五龙口所代。

如今,五龙口成为沁河进入河南的首站。沁河经此地冲太行峡谷而下,然后迂回东去,过沁阳、博爱、温县、武陟地界,汇入黄河,成为黄河中游最大的一条支流。(记者 武迪)