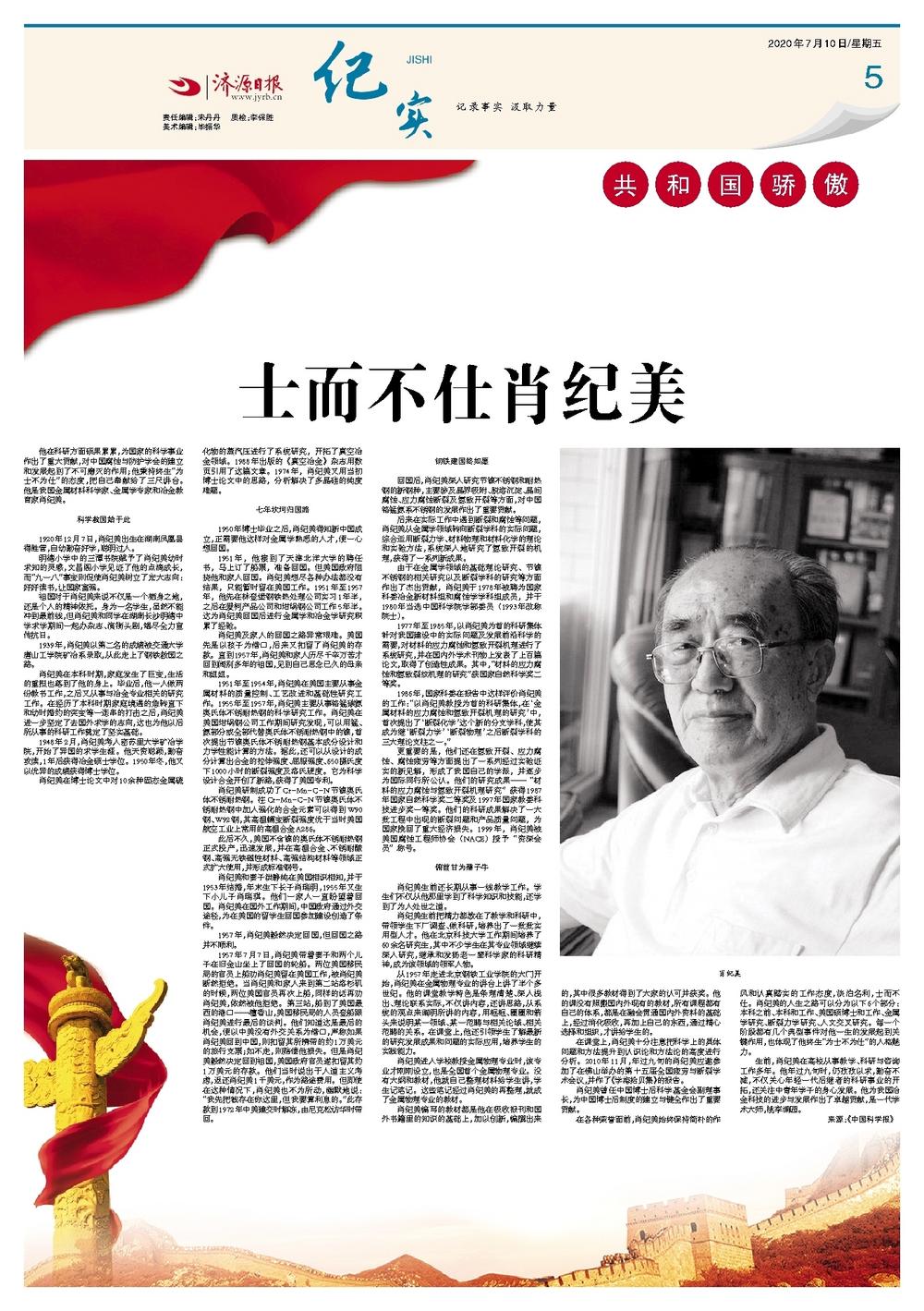

他在科研方面硕果累累,为国家的科学事业作出了重大贡献,对中国腐蚀与防护学会的建立和发展起到了不可磨灭的作用;他秉持终生“为士不为仕”的态度,把自己奉献给了三尺讲台。他是我国金属材料科学家、金属学专家和冶金教育家肖纪美。

科学救国始于此

1920年12月7日,肖纪美出生在湖南凤凰县得胜营,自幼勤奋好学,聪明过人。

明德小学中的三潭书院赋予了肖纪美幼时求知的灵感,文昌阁小学见证了他的点滴成长,而“九一八”事变则促使肖纪美树立了宏大志向:好好读书,让国家富强。

祖国对于肖纪美来说不仅是一个栖身之地,还是个人的精神依托。身为一名学生,虽然不能冲到最前线,但肖纪美和同学在湖南长沙明德中学求学期间一起办杂志、演街头剧,竭尽全力宣传抗日。

1939年,肖纪美以第二名的成绩被交通大学唐山工学院矿冶系录取,从此走上了钢铁救国之路。

肖纪美在本科时期,家庭发生了巨变,生活的重担也落到了他的身上。毕业后,他一人做两份教书工作,之后又从事与冶金专业相关的研究工作。在经历了本科时期家庭境遇的急转直下和幼时婚约的突变等一连串的打击之后,肖纪美进一步坚定了去国外求学的志向,这也为他以后所从事的科研工作奠定了坚实基础。

1948年2月,肖纪美考入密苏里大学矿冶学院,开始了异国的求学生涯。他天资聪颖,勤奋攻读,1年后获得冶金硕士学位。1950年冬,他又以优异的成绩获得博士学位。

肖纪美在博士论文中对10余种固态金属硫化物的蒸汽压进行了系统研究,开拓了真空冶金领域。1988年出版的《真空冶金》杂志用数页引用了这篇文章。1974年,肖纪美又用当初博士论文中的思路,分析解决了多晶硅的纯度难题。

七年坎坷归国路

1950年博士毕业之后,肖纪美得知新中国成立,正需要他这样对金属学熟悉的人才,便一心想回国。

1951年,他接到了天津北洋大学的聘任书,马上订了船票,准备回国。但美国政府阻挠他和家人回国。肖纪美想尽各种办法都没有结果,只能暂时留在美国工作。1951年至1957年,他先在林登堡钢铁热处理公司实习1年半,之后在爱柯产品公司和坩埚钢公司工作5年半。这为肖纪美回国后进行金属学和冶金学研究积累了经验。

肖纪美及家人的回国之路异常艰难。美国先是以孩子为借口,后来又扣留了肖纪美的存款。直到1957年,肖纪美和家人历尽千辛万苦才回到阔别多年的祖国,见到自己思念已久的母亲和姐姐。

1951年至1954年,肖纪美在美国主要从事金属材料的质量控制、工艺改进和基础性研究工作。1955年至1957年,肖纪美主要从事铬锰碳氮奥氏体不锈耐热钢的科学研究工作。肖纪美在美国坩埚钢公司工作期间研究发现,可以用锰、氮部分或全部代替奥氏体不锈耐热钢中的镍,首次提出节镍奥氏体不锈耐热钢基本成分设计和力学性能计算的方法。据此,还可以从设计的成分计算出合金的拉伸强度、屈服强度、650摄氏度下1000小时的断裂强度及洛氏硬度。它为科学设计合金开创了新路,获得了美国专利。

肖纪美研制成功了Cr-Mn-C-N节镍奥氏体不锈耐热钢。往Cr-Mn-C-N节镍奥氏体不锈耐热钢中加入强化的合金元素可以得到W90钢、W92钢,其高温蠕变断裂强度优于当时美国航空工业上常用的高温合金A286。

此后不久,美国不含镍的奥氏体不锈耐热钢正式投产,迅速发展,并在高温合金、不锈耐酸钢、高强无铁磁性材料、高强结构材料等领域正式扩大使用,并形成标准钢号。

肖纪美和妻子洪静纯在美国相识相知,并于1953年结婚,年末生下长子肖瑞明,1955年又生下小儿子肖瑞琪。他们一家人一直盼望着回国。肖纪美在国外工作期间,中国政府通过外交途径,为在美国的留学生回国参加建设创造了条件。

1957年,肖纪美毅然决定回国,但回国之路并不顺利。

1957年7月7日,肖纪美带着妻子和两个儿子在旧金山坐上了回国的轮船。两位美国移民局的官员上船劝肖纪美留在美国工作,被肖纪美断然拒绝。当肖纪美和家人来到第二站洛杉矶的时候,两位美国官员再次上船,同样的话再劝肖纪美,依然被他拒绝。第三站,船到了美国最西的港口——檀香山,美国移民局的人员登船跟肖纪美进行最后的谈判。他们知道这是最后的机会,便以中美没有外交关系为借口,声称如果肖纪美回到中国,则扣留其所携带的约1万美元的旅行支票;如不走,则赔偿他损失。但是肖纪美毅然决定回到祖国,美国政府官员遂扣留其约1万美元的存款。他们当时说出于人道主义考虑,返还肖纪美1千美元,作为路途费用。但即使在这种情况下,肖纪美也不为所动,幽默地说:“我先把钱存在你这里,但我要算利息的。”此存款到1972年中美建交时解冻,由尼克松访华时带回。

钢铁建国终如愿

回国后,肖纪美深入研究节镍不锈钢和耐热钢的新钢种,主要涉及晶界吸附、脱溶沉淀、晶间腐蚀、应力腐蚀断裂及氢致开裂等方面,对中国铬锰氮系不锈钢的发展作出了重要贡献。

后来在实际工作中遇到断裂和腐蚀等问题,肖纪美从金属学领域转向断裂学科的实际问题,综合运用断裂力学、材料物理和材料化学的理论和实验方法,系统深入地研究了氢致开裂的机理,获得了一系列新成果。

由于在金属学领域的基础理论研究、节镍不锈钢的相关研究以及断裂学科的研究等方面作出了杰出贡献,肖纪美于1978年被聘为国家科委冶金新材料组和腐蚀学学科组成员,并于1980年当选中国科学院学部委员(1993年改称院士)。

1977年至1985年,以肖纪美为首的科研集体针对我国建设中的实际问题及发展前沿科学的需要,对材料的应力腐蚀和氢致开裂机理进行了系统研究,并在国内外学术刊物上发表了上百篇论文,取得了创造性成果。其中,“材料的应力腐蚀和氢致裂纹机理的研究”获国家自然科学奖二等奖。

1986年,国家科委在报告中这样评价肖纪美的工作:“以肖纪美教授为首的科研集体,在‘金属材料的应力腐蚀和氢致开裂机理的研究’中,首次提出了‘断裂化学’这个新的分支学科,使其成为继‘断裂力学’‘断裂物理’之后断裂学科的三大理论支柱之一。”

更重要的是,他们还在氢致开裂、应力腐蚀、腐蚀疲劳等方面提出了一系列经过实验证实的新见解,形成了我国自己的学派,并逐步为国际同行所公认。他们的研究成果——“材料的应力腐蚀与氢致开裂机理研究”获得1987年国家自然科学奖二等奖及1997年国家教委科技进步奖一等奖。他们的科研成果解决了一大批工程中出现的断裂问题和产品质量问题,为国家挽回了重大经济损失。1999年,肖纪美被美国腐蚀工程师协会(NACE)授予“资深会员”称号。

俯首甘为孺子牛

肖纪美生前还长期从事一线教学工作。学生们不仅从他那里学到了科学知识和技能,还学到了为人处世之道。

肖纪美生前把精力都放在了教学和科研中,带领学生下厂调查、做科研,培养出了一批批实用型人才。他在北京科技大学工作期间培养了60余名研究生,其中不少学生在其专业领域继续深入研究,继承和发扬老一辈科学家的科研精神,成为该领域的领军人物。

从1957年走进北京钢铁工业学院的大门开始,肖纪美在金属物理专业的讲台上讲了半个多世纪。他的课堂教学特色是条理清楚、深入浅出、理论联系实际,不仅讲内容,还讲思路,从系统的观点来阐明所讲的内容,用框框、圈圈和箭头来说明某一领域、某一范畴与相关论域、相关范畴的关系。在课堂上,他还引领学生了解最新的研究发展成果和问题的实际应用,培养学生的实践能力。

肖纪美进入学校教授金属物理专业时,该专业才刚刚设立,也是全国首个金属物理专业。没有大纲和教材,他就自己整理材料给学生讲,学生记笔记。这些笔记经过肖纪美的再整理,就成了金属物理专业的教材。

肖纪美编写的教材都是他在吸收报刊和国外书籍里的知识的基础上,加以创新,编撰出来的,其中很多教材得到了大家的认可并获奖。他的课没有照搬国内外现有的教材,所有课程都有自己的体系,都是在融会贯通国内外资料的基础上,经过消化吸收,再加上自己的东西,通过精心选择和组织,才讲给学生的。

在课堂上,肖纪美十分注意把科学上的具体问题和方法提升到认识论和方法论的高度进行分析。2010年11月,年过九旬的肖纪美应邀参加了在佛山举办的第十五届全国疲劳与断裂学术会议,并作了《学海拾贝集》的报告。

肖纪美曾任中国博士后科学基金会副理事长,为中国博士后制度的建立与健全作出了重要贡献。

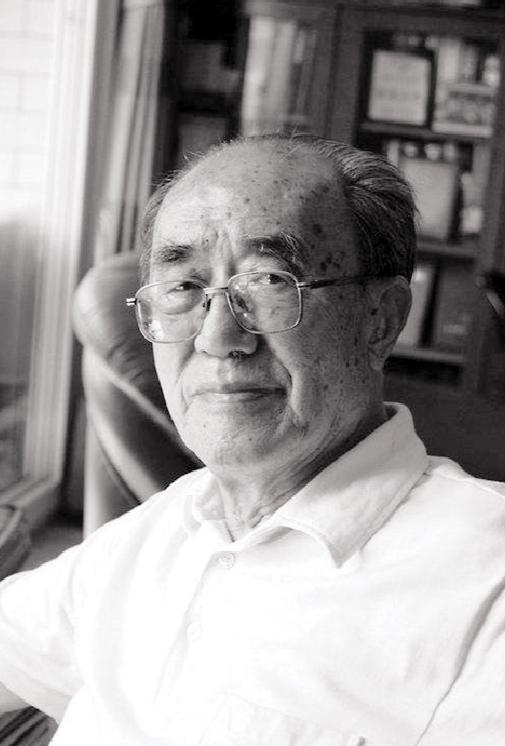

在各种荣誉面前,肖纪美始终保持简朴的作风和认真踏实的工作态度,淡泊名利,士而不仕。肖纪美的人生之路可以分为以下6个部分:本科之前、本科和工作、美国硕博士和工作、金属学研究、断裂力学研究、人文交叉研究。每一个阶段都有几个典型事件对他一生的发展起到关键作用,也体现了他终生“为士不为仕”的人格魅力。

生前,肖纪美在高校从事教学、科研与咨询工作多年。他年过九旬时,仍孜孜以求,勤奋不减,不仅关心年轻一代后继者的科研事业的开拓,还关注中青年学子的身心发展。他为我国冶金科技的进步与发展作出了卓越贡献,是一代学术大师,桃李满园。

来源:《中国科学报》