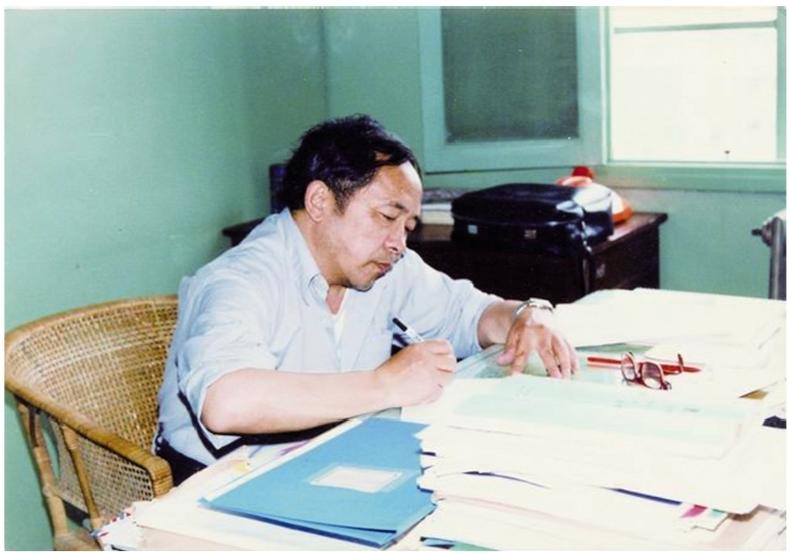

“他在我的学生中是最著名的,也是在学术上贡献最大的一个。”王大珩曾给予他很高的评价。他是我国应用光学学科奠基者、激光科学开创者王之江。

为国所需,创建中国应用光学学科理论体系

王之江的第一份工作是光学设计。对于这份工作,王之江并不喜欢,他更喜欢做理论研究。他曾坦言:“这(光学设计)与理论物理相距甚远,很不符合我的愿望。”但是,由于当时中国的应用光学还基本处于空白状态,不能自主设计、制造光学仪器,连进口的一些仪器坏了也不能维修,急需有人从事光学设计工作,他便接受了这份自己并不喜欢的工作。“虽然有些勉强,但既然是国家需要,总也企图将它做到最好”,本着这样的工作态度,王之江把光学设计做到了最好,为中国应用光学学科体系的建立作出了卓越贡献。

当时王之江所在的中国科学院仪器馆(后更名为中国科学院长春光学精密机械研究所,以下简称长春光机所)是中国唯一的应用光学研究所,承接来自全国各地急需的光学设计任务。在那里,他一方面根据单位需要,为仿制、自行制造仪器完成了大量光学设计任务;另一方面还解决了国内其他机构提出的光学设计问题,满足了新中国成立初期国家对光学设计的迫切需求。

更重要的是,王之江在实践基础上完成了光学设计的理论创新,为中国应用光学学科体系的建立奠定了理论基础。

王大珩留学英国时的教材《Applied Optics and Optical Design》是王之江做光学设计的入门指导。王之江曾坦言:“读懂这本书就可以做光学设计。”但他并不满足于能够去做,而是在思考有没有更好的方法。通过查阅文献,和两位同事一起翻译具有德国光学设计理念的苏联著作《光学仪器理论》,王之江全面掌握了德国、英国两个学派的光学设计理论的优点与缺点,在此基础上创立了以高级像差分析为核心的新的光学设计理论体系,编撰了中国第一部光学设计著作——《光学设计理论基础》。直到今天,该著作仍然是光学设计从业者不可缺少的重要参考书。

1956年,王之江领导的光学设计组加入了一批新成员。为帮助这批新人尽快提升业务水平,王之江在长春光机所内部开设了光学设计培训班,将自己的理论与方法毫无保留地贡献出来,培养出了以薛鸣球院士为代表的一批光学设计人才。他们后来成为我国工程光学研究的骨干力量。1958年、1959年,面对国内高校和众多光学工厂的需求,他又连续两年举办光学设计培训班,培养了大批国家急需的光学设计人才。得益于这批人才的迅速成长,应用光学研究在中国遍地开花,中国应用光学的学科体系基本建立起来。

中国应用光学学科体系的建立,凝聚了几代光学家的卓越贡献,其中严济慈、王大珩、龚祖同等光学家完成了中国应用光学学科发展的奠基性工作,王之江则是站在这些前辈肩上的那块最坚实的“基石”。

义无反顾,为“150工程”打造“火眼金睛”

王之江做过的光学设计超过百种,其中有我国第一台连续变焦物镜的设计和高数值孔径折反射显微物镜、宽银幕柱形物镜的设计,以及长春光机所闻名于世的“八大件、一个汤”中高温金相显微镜、多倍投影仪的光学设计等。这其中,最重要的是“150工程”——大型光学电影跟踪经纬仪的物镜设计。

“150工程”是为配合我国中程导弹试验而开展的一项研制任务。20世纪60年代初,我国正在开展中程导弹试验,需要对导弹轨道进行跟踪并进行精密测量,其中导弹由控制系统控制飞行的主动段的运动轨迹是用光学仪器观测的,距离为150公里以上。这种观测设备事关尖端武器的发展,是西方国家严格“禁运”的仪器,只能依靠自己的力量来制造。

这台光学设备涉及光学、机械、电学等多个领域,装置总重量为5吨以上,光学镜头直径有600多毫米。研究人员此前并没有见过这种装备,只能以几张相似的照片作参考,研制难度非常大。加上此前长春光机所研制样机失败,所里很多研究人员对“150工程”的研制缺乏信心,也因此产生了是采用“半杆子”还是“一杆子”工程模式的争论。最终,该项工程由王大珩拍板采用“一杆子”模式,唐九华做总体方案论证,朱云青做电器部分的方案论证,王之江做的是光学系统的方案论证。

实际上,王之江当时已转行去做激光研究。但由于研制的样机的光学成像质量不好,而“150工程”的成像要求更高,在那样的情况下,作为我国光学设计最权威的专家,王之江义无反顾地承担起这项艰巨的任务。

在光学系统的设计过程中,王之江首先确定了光学经纬仪的工作条件。因为观测距离超过150公里,仪器肯定会受到大气层流的影响,导致测量精度产生较大偏差。通过广泛查阅文献,他了解到每天清晨和傍晚两个时间段的大气比较平稳,层流影响较小,就此确定了仪器的观测条件——清晨或傍晚。这就是火箭发射多在傍晚、宇宙飞船返回地球都在早晨的原因。

“150工程”的最终目标是能够捕捉到150公里外的导弹,其中最关键的就是观测物镜的设计。我们隔着玻璃窗看东西,物体都会变形,而“150工程”的光学系统有几十个光学器件,观测的是150公里之外的目标,若设计不科学,就不仅是目标变形的问题,而是什么都看不到。另外,为适应不同距离的观测需求,物镜还必须能够变焦。经过思考,王之江采用一个球面反射镜与两个透镜组的组合方案,实现了物镜的变焦。实践证明,该设计方案非常成功,研制出的大型光学电影跟踪经纬仪,其性能超过了当时国外的同类设备,而且观测距离远远超过150公里,一般天气条件下约为210公里,天气条件好时为300公里以上。

“150工程”这种大型光学电影跟踪经纬仪,精确测量了各式导弹的飞行轨道参数,满足了导弹试验的迫切需要,为我国国防建设作出了卓越贡献。该项成果获1978年全国科学大会成果奖。王之江为这台设备设计出了最为敏锐的“眼睛”——光学系统。

敢想敢做,领衔研制中国第一台激光器

1961年9月,中国第一台红宝石激光器在长春光机所诞生。这台激光器的成功运转,仅比美国的第一台激光器晚1年多,但比苏联的第一台激光器早两个月。中国激光研究能够在如此短的时间内赶上国际潮流,王之江创新的结构设计在其中发挥了关键作用。

激光研究实际上是邓锡铭、王之江等一批年轻的科技人才自主开展,利用业余时间完成的。

1958年秋,王乃弘、王之江、顾去吾等一批年轻的科技人员,针对他们在应用光学研究中遇到的实际问题,比如红外探照灯的有效照明距离能否从800米提高到5000米等,展开了一系列探索,产生了一系列改革光源的创新物理思想。他们改革光源的物理思想与1958年美国物理学家萧洛和汤斯发表的《红外和光量子放大器》(光量子放大器即激光器)文中的物理思想产生了共鸣。

1960年5月,梅曼研制的第一台红宝石激光器成功运转,给中国科学家研制激光器注入了新的动力。同年年底,王之江提交了研制激光器的实验方案。

实践证明,王之江设计的激光器效率更高,只需很小的能量就实现了激光输出,这也是中国第一台红宝石激光器运转成功的关键。当时长春光机所的技术支撑条件很差,制造氙灯所用的电容是仓库库存的旧电容,容量很小,只有2660微法,好在激光器效率高,输出的能量有0.003焦耳。若电容再小一点或者装置效率稍低,实验都很难成功。

在激光器真正运转时,王之江根据实验现象判断,激光器确实已真正输出了激光,后来用示波器等仪器测量的结果验证了自己的判断。

勇于担当,科学判断“640-3”工程

高能激光研究和高功率激光研究是中国科学院上海光学精密机械研究所在建所之初承担的两项主要任务。其中,高能激光由王之江带领开展,高功率激光则由邓锡铭领导开展。这两项工作对中国激光科学的发展产生了深远影响。

高能激光系统的研制任务,时称“640-3”工程,目标是利用激光进行导弹拦截。该工程自1964年启动,到1976年终止。在这个过程中,研究人员通过提高输出能量、改善激光亮度等方式对激光的破坏机理进行了深入探索,解决了工作物质损伤、寄生振荡、弥散等一系列技术困难,并进行了激光打靶实验。依据取得的实验数据,研究人员认为当时的技术路线无法实现激光反导的目标,于1976年中止了这项工程。虽然“640-3”工程未能实现激光反导的最终目标,但通过工程的开展,中国激光科学在理论、实验及各种单元技术等方面都取得了非常可贵的进展。

在高能激光的探索过程中,王之江在关键时刻的科学判断深刻影响了研究的进程,充分展示了他在光学理论方面的深厚造诣和敏锐的科学洞察力。1965年,在工程上马之初,王之江就清醒地认识到激光亮度的重要性,专门撰写报告,阐明亮度指标在高能激光探索中的重要性。不久,他被迫中断这项工作。此后一段时间再没有人去关注激光亮度的问题。直到1970年,上海光机所研制的高能激光器的输出能量已达到极限,但打靶实验的结果并不理想,研究重点才被迫转向提高激光亮度的方向。其后,在王之江的带领下,研究团队大幅提高了激光的亮度,并在打靶实验中得到了比较理想的结果,证实了王之江最初关于亮度的论断是正确的。

“640-3”工程下马,也是王之江作出的决定。1976年,王之江根据已取得的实验结果判断,他们采取的技术路线不可能达到激光反导的目标,于是建议工程下马。王之江认为,这项工程继续开展下去,一些技术指标肯定会得到提高,但激光反导的目标肯定不能实现。另外,这项工程花费太高,每年要花掉大约1亿人民币,继续下去不值得。他建议,在有限经费支持下继续开展高能激光的科学探索,在技术路线不够明朗的情况下,不搞大规模的工程建设。实践证明,“640-3”工程下马是非常明智的。2007年美国国防部公开的DSB报告表明,现阶段美国激光反导的技术手段也未发展成熟,与王之江在1976年的判断是一致的。

王之江的科学贡献,特别是在中国应用光学学科体系的建立、中国激光科学的开创方面,得到了国内外光学界的广泛认可。

来源:《中国科学报》