“您的爱车在加油站加的汽油,70%是催化裂化工艺生产的,这项工程技术的奠基人就是陈俊武。”这是大家形容陈俊武的科技贡献时用得最多的一句话。

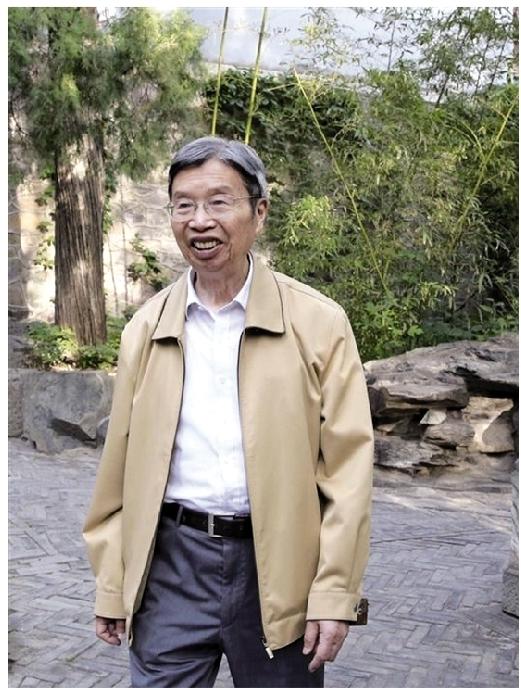

陈俊武,中国科学院院士,中国炼油工程技术专家、催化裂化工程技术奠基人、煤化工技术专家,中国石化集团科技委顾问。

我国从依靠“洋油”到成为炼油技术强国,再到70%的汽油通过催化裂化工艺生产,陈俊武功不可没。他主持完成国内首套60万吨/年流化催化裂化装置自主开发与设计,主持指导完成同轴式催化裂化、常压渣油催化裂化等国家重点攻关课题,为我国催化裂化装置总加工能力跃居世界第二作出了开创性贡献。

1959年,我国发现大庆油田,但当时炼油厂的加工能力不足,技术水平落后,就像“看着金灿灿的稻谷,却吃不上香喷喷的米饭”。1962年,陈俊武担任中国第一套60万吨/年流化催化裂化装置设计师,3年后产出合格油品。

说起聚烯烃,人们也许会很陌生,但如果换个说法,涤纶、锦纶、食物保鲜膜、飞机安全气囊以及日常使用的塑料制品等,是不是很熟悉?这些物品的化学成分就是聚烯烃,换言之,人们的衣食住行离不开聚烯烃。陈俊武是我国煤基甲醇制烯烃工程技术开发的总指挥,指导完成了甲醇制烯烃技术工程放大及工业化推广应用。

接受采访时,参加工作已逾70年的陈俊武说:“人的一生只是历史长河中短暂的一瞬,应该活得有价值、有意义。对社会的奉献应该永无止境,从社会的获取只能适可而止。我努力这样做了,有了一些贡献,社会也给了我一定的评价,这就足够了。”

颠沛流离,不忘抚顺的石油梦

回望颠沛流离的前半生,陈俊武坚定地说:“无怨无悔!”

20世纪20年代的中国,军阀混战,民生凋敝。1927年3月,陈俊武出生在北京一个大四合院里,排行老三,是家中唯一的男孩。

“七七事变”爆发,中华民族开始全面抗战。次年,陈俊武小学毕业。曾留学日本早稻田大学的父亲陈训昶做了一个出人意料的决定——让儿子上教会学校学英文。“父亲就是觉得,不能再学日文,应该去教会学校学英文,也算是对侵华日军的一种无声反抗吧。”陈俊武回忆说。

崇德中学(现北京市第三十一中学)第一节英语课,老师用英语讲《阿里巴巴和四十大盗》。“我听不懂啊,回家就跟父亲说,我不学英语,不去崇德上学了!”小学从未学过英语的陈俊武向父亲哭诉。

父亲告诉儿子:“不管碰到什么困难,只要你肯下功夫,就能改变现状。这是我对你的期望!”这句话影响了陈俊武的一生。

1944年,陈俊武凭借优异的成绩考取北京大学工学院应用化学系(后改名为化学工程系)。北大工学院地处清端王府旧址,为了省钱,陈俊武没有住校,每天走读,并将学校每月发放给学生的50斤面粉扛回家,和母亲相依为命。“家里吃饭,母亲知道我的饭量,适可而止,不会浪费。”陈俊武说。

和陈俊武共事40多年的中石化洛阳工程公司资深专家陈香生说:“陈院士食量小,他小时候吃不饱饭,即使现在条件好了,仍坚持只吃七分饱,艰苦朴素惯了。”

大二那年,同窗好友有亲戚在抚顺油厂上班,陈俊武同去参观学习。“煤都”抚顺是东北最大的煤炭基地。日俄战争后,日本人在抚顺疯狂掠夺煤炭资源的同时,也建造了机械、炼钢、炼油等各类工厂。在抚顺,陈俊武第一次亲眼看到日本人留下的页岩油炼厂。先进的设备,令他永生难忘。尤其是一种煤炼油设备,使用的是德国技术,比书本上学的要超前不少。

要知道,那个年代的中国工业基础十分薄弱,化工也多以轻工业为主,包括造纸、制革、制糖等。隶属重工业的炼油厂给陈俊武带来新奇观感的同时,也震撼了他的内心。那一刻,他暗下决心:挽弓当挽强,毕业后投身石油工业,最好能到抚顺。然而,时局动荡,陈俊武毕业即失业。在宝岛台湾铁路局短短工作了10个月之后,对“石油梦”的执着驱使他想方设法回到了福建长乐。

在祖籍地,陈俊武心中依然放不下自己的“石油梦”。1949年12月,辗转北上的陈俊武将母亲交托给在沈阳工作的大姐一家,独自前往抚顺谋职。白雪皑皑的冬日,陈俊武乘马车来到抚顺矿务局。人事处的一位女科长拿着介绍信,对他上下打量,一介文弱书生,又是北大毕业,就说:“你去化验室吧,工作轻松,环境也干净。”可陈俊武不干了,说:“我想去第二化学厂,学习新东西。”

人生到处,应似飞鸿踏雪泥

老骥伏枥,志在千里;烈士暮年,壮心不已。近年来,全球气候变暖使低碳技术、绿色经济和低碳生活成为广泛流行的社会话语。尽管人们就碳排放对气候变暖的影响存有争议,但陈俊武认为,采取预防性对策十分必要。他说:“不能因为有争议就不研究,我是能源与化学方面的专家,研究碳排放是我的责任。”

说干就干,他广泛搜集国内外资料,按照我国中长期发展规划,先算出工业、农业、交通运输等各行业的能源消费量,再核算出相应的碳排放量。后来,他发表了10余篇论文,出版了24万字的《中国中长期碳减排战略目标研究》专著。

令人惊叹的是,陈俊武于2011年8月在《科技导报》第15期发表的卷首语文章中写道:“2021至2035年的过渡期二氧化碳排放指标宜早日研究,建议峰值年排放约110亿吨,并出现在2030年以前,争取2035年在100亿吨以下。”这一数据与国家在2014年北京APEC峰会期间宣布的数据非常吻合。

出成果那几年的艰难困苦,助手陈香生看在眼里、记在心上。有一次,明明约好了半个月会稿,谁料,半个月后,陈俊武几乎推翻了原定内容的三分之一,要求增加许多新观点。陈香生想不通,说:“您怎么不早说?又要返工!”陈俊武心平气和地解释说:“在碳减排方面,我们都是新手。我们的数据要10年不落后!这半个月又查到了一些新资料,要加进去,介绍给读者!”陈香生的埋怨一扫而光,敬佩之情油然而生。

对看不见的读者用心良苦,对看得见的徒弟同样关切。1991年,陈俊武举办了为期1周的高工研修班,小试牛刀。此后10年间,由陈俊武领衔的催化裂化装置专家培训班分别在大连、广州、北京各办了1期。

第3期高研班学员宫超回忆,培训完毕,他交了200多页的大作业。有一天,他还接到了陈院士的电话。那头,陈俊武说:“你的作业第几页第几项第几个数据不对。”

“我当时用计算机做的大作业,花了6个多月时间,回去一查,还真错了!瞬间,我对陈院士佩服得五体投地!”宫超说。

中石化洛阳工程公司总经理办公室秘书李小爽还记得,2016年,陈俊武将6年来指导郑州大学从事能源替代研究的18万元报酬悉数捐出,设立郑州大学研究生优秀论文奖励基金;1994年,他捐赠个人所得4万元奖金,在单位设立青年优秀科技论文奖励基金;1994年,他资助新安县一名贫困生到复旦大学求学,直到对方毕业……

驾驶员陈涛跟记者聊起一些趣事:“有老友从外地来洛阳探望,陈院士在电话里跟人家说,坐公交车来家,不让我开车去接,因为不是公事。”

接受采访时,93岁的陈俊武感慨地说:“我现在身体跟思维还都可以,有生之年要继续和大家一起努力,为党和国家尽一些绵薄之力。业余嘛,最想去埃及看看,但是会给女儿添麻烦,算了。我已经感觉很幸福了,知足常乐!”

客厅小茶几上,记者看见,除了《洛阳晚报》,陈俊武还在读《杜甫》《康震讲苏东坡》《儒林外史》《寻路阿富汗》等。他说:“不能动身游历,多看看书报也是好的。人的一生很短,只争朝夕、不负韶华。我一直认为,奉献小于索取,人生就黯淡;奉献等于索取,人生就平淡;奉献大于索取,人生就灿烂。”

陈俊武最爱苏东坡的诗:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥。泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西。”寥寥几句,又何尝不是他对自己的人生总结呢?

当场立军令状:“出了问题,我负责!”

第二化学厂的前身是日本人所建的石炭液化厂,采用德国的煤高压液化加氢技术制造汽油和柴油。日本二战战败后,该厂停产,部分设备被拆毁。1952年,该厂改称石油三厂。

“在厂里,我喜欢提意见,比如说,鼓风机稍加改造,1小时就能节电25度,两台鼓风机就是50度,相当于全车间用电量的一半。领导对我的各种新奇想法也很肯定,所以,不管哪个车间,我都喜欢跑。”陈俊武仿若回到了那段青葱岁月,笑颜质朴而纯真。

1956年,石油工业部抚顺设计院成立,抽调三厂的陈俊武任工艺室副主任。3年后,他被任命为大同煤炼油厂的工厂设计师。同年,大女儿陈玲出生,出生不久便连续几天高烧。妻子吴凝芳说:“你去大同吧,孩子有我呢!”时至今日,陈俊武觉得,自己亏欠家人太多太多,说完,眼眶里潮潮的。

炼油行业有“五朵金花”:流化催化裂化、铂重整、延迟焦化、尿素脱蜡,以及相关的催化剂添加剂等,这5项也是1961年炼油科研会议明确的重点攻关任务。1962年、1964年,陈俊武两次赴国外考察炼油厂。

回国时,陈俊武的行李中没有一件“洋玩意”,却装了一大批精心收集和复印的资料,还有他密密麻麻记满文字、数据和图形的15本笔记本。其中,既有重点考察的催化裂化技术,又有其他炼油技术。有同事感慨:“陈工,你这简直是天书!”的确,在陈俊武的笔记本上,不仅有中文,还夹杂着英文、俄文、德文以及各种简写、缩写和代号……

1965年5月,我国第一套自行设计、自造设备、自行施工安装的流化催化裂化装置投料试车运行。反应器和再生器巨大的筒体在阳光下熠熠生辉,整个装置如同盘旋的巨龙般雄伟壮观。3天后,高品质汽油从管道汩汩而出。经测定,产品全部合格,达到最高的轻质油收率。成功了!那一刻,中国炼油工业重大技术一步跨越20年,飞跃进入世界先进水平。

因河南油田勘探需要,抚顺设计院迁至河南。在洛阳市竹园沟,一间15平方米的板房就是陈俊武的新家,墙上透风、屋顶漏雨。妻子吴凝芳上班的地方在10多公里外的一个油库工地。陈俊武经常出差,用妻子的话说,“他只要说出差,马上就得走,什么也拦不住”。

对母亲的这句话,小女儿陈欣后来深有体会。有一天,陈欣骑自行车上班,被出租车撞倒,膝盖粉碎性骨折,需住院治疗。陈俊武赶到医院,看着女儿脱口而出的第一句话却是:“这下麻烦了,我还急着出差呢!”回忆起这段往事,陈欣由衷地说:“这就是我爸,工作永远是第一位。”父爱如山。从外地回来后,陈俊武天天挤公交去医院给女儿送饭。

“工作第一”的陈俊武,不喜欢经验主义,主张实践出真知,“科研人员不讲可能怎么样,一定要是什么样就什么样”。20世纪80年代初,他带队成功研发了新型的同轴式催化裂化装置。兰州炼油厂希望采用这项技术建设一套年加工50万吨的催化裂化装置,却遭到了有关方面的质疑:“有可能出事故”“有可能爆炸”“有可能……”

石油工业部专门召开论证会,陈俊武当场立下军令状:“出了问题,我负责!”最后,设计方案通过了。1982年,兰州炼油厂装置顺利建成投产,当年就收回4000多万元的投资。该技术获1984年度国家科技进步奖一等奖。

同样是1982年,上海高桥炼油厂要新建一套100万吨/年催化裂化装置,总工程师朱人义对陈俊武说:“同轴式构型很先进,我想要;高效再生的烧焦罐技术,我也想要。能否将两者结合起来?”陈俊武几番研究,终于确定了一个新方案。1990年,这套新装置的模型在北京国际博览会上一亮相,立即引起关注,被赞誉为“现代科技与美学艺术的融合”。

众所周知,以石油为原料可以生产出塑料、纤维、橡胶等烯烃产品,把石油换成煤炭也可以,不过,煤炭制烯烃的瓶颈在于甲醇制烯烃。经过几代人的努力,中国科学院大连化学物理研究所终于突破了瓶颈,但是如何将科研成果向工业转化呢?为此,大连化物所找到了陈俊武。陈俊武8次奔赴陕西华县,3次前往辽宁大连,2次北上内蒙古包头,现场指导、推进攻关。2006年,“甲醇制取低碳烯烃技术及工业性试验”项目通过鉴定。2010年,投产成功。从中试成功到百万吨级工业装置产出,前后只用了4年。目前,用煤炭生产甲醇、再转化生产的乙烯,占国内乙烯总产量的近25%。

厨房的保鲜膜、塑料食品袋、婴儿奶瓶、水壶、水桶等的化学成分都是聚乙烯。换句话说,人们日常使用的每4件塑料制品中,就有1件是通过煤炭制烯烃的原料生产的。

来源:科学网