文/徐战云 图/牛建国 杨型芳

2019年冬月,“济源微名片”摄制组一行深入四川凉山,追寻革命前辈“不忘初心、牢记使命”的感人故事,通过笔触和镜头,让历史贴近现实,让那段过往不至于随着他们的老去而被湮没。

借此,向那些在祖国生死存亡关头勇于奉献的革命者致敬。

这是一个被尘封了几十年的故事。

这是一段令人难以忘却的记忆。

虽已隆冬,但四川攀西地区依然气候温润,阳光和煦。我们“济源微名片”摄制组一行来到凉山彝族自治州西昌市健康路353号,叩响了王萍的家门。王萍老人精神矍铄,满面笑容。见到家乡人,老人的喜悦之情溢于言表。西昌市委党史研究室原主任史西川听说我们要来,也早早在此等候。她祖籍山西,也是“红二代”,和王萍老人素有往来。

正值中午,阳光布满客厅。王萍老人坐在椅子上,对着镜头打开了话匣子。我们也随着她的思绪,回到了那个战火纷飞的年代。

梦想的召唤

1927年,王萍出生于思礼涧北。村南有条河叫洪涧河,对岸有个村叫涧南庄。涧北村的高台上,有建于元代的弥陀寺,民国年间在此设县立第二高级小学。1932年,焦作中心县委书记党继新曾在此以教书为掩护开展革命工作。济源籍进步青年李钟玄、杨伯笙、于思礼、卢曙天等也先后在这里任教,为我党我军培养了一批进步青年。涧北村有个王品青,早年在这里读书,18岁考入北京大学,是新文化运动学生领袖之一,曾参与创办《热风》和《新青年》杂志,是鲁迅喜欢的青年才俊。“五四”运动打开了新民主主义的大门,王品青把新文化传入家乡,创办了涧北女子学校。之前因私塾改为“新学”,民间已闹得沸沸扬扬,现又办“女学”,更是一石激起千层浪。涧北村由此成为民主科学、文化启蒙的典范。

王萍的父亲王文在是个开明绅士,早年毕业于淮阳师范学校,知书识礼,德高望重。他不但是村里的族长、大宾(红白事主持人),而且任教于女子学校。王萍打小跟着父亲在这里读书。她天资聪颖,学习刻苦,成绩优异,心里充满了对美好生活的渴望。

然而,王萍没有想到,一场突如其来的自然灾害,打破了她的平静生活。

1942年春,河南因黄河改道发生旱灾,继之又发生蝗灾。庄稼绝收,野菜、树皮都被吃光了,加之伪匪蜂起,民不聊生,饿死者无数。

“那一年,我15岁,母亲因病和饥饿而死。父亲带着两个哥哥王永久和王永琚,和我一起前往山西逃荒。我们父子四人,一路吃苦挨饿,颠沛流离,晚上就睡在石头上。在去山西晋城的路上,我与家人走散了。哭天抹泪,找不见亲人,我只好随着逃荒的人流辗转来到阳城,又到浮山,经一个河南老乡介绍,到一户农家打工,受尽了各种苦难。”说到当年逃荒的场景,老人泣不成声。

当时,日本鬼子也打到了山西。王萍目睹了日军烧杀抢掠的暴行,怒火在心中燃烧,发誓要参加八路军,拿枪杀鬼子。这期间,八路军武工队的同志在老乡家吃派饭,王萍由此结识了青城武工队队长芦海文,提出了自己要当兵的想法。在该武工队同志的帮助下,王萍于1944年10月参加革命,先在阳城青城二区农协会工作,后又到浮山县农协会工作。1946年2月,她光荣地加入了中国共产党;次年10月,在浮山县妇联任妇女委员。在艰苦的革命工作中,王萍与芦海文萌生了革命爱情。

芦海文是山西人,所在部队原属华北军区15纵队44旅,1948年3月参加临汾战役。临汾战役结束后,他与王萍结婚。婚后,王萍到18兵团办事处妇校担任文化教员。当年8月,芦海文参加了太原战役。1949年3月,他在新改编的第62军185师555团一营任教导员,后调任553团民运股长,王萍任553团副指导员。随后不久,芦海文随部队挺进大西北,清剿马步芳残部。说起当年在部队的事情,老人家神采奕奕。为中国人民谋幸福,为中华民族谋复兴,是中国共产党人的初心和使命,也是王萍参加革命的初心。

信仰的力量

1950年2月8日,62军奉命挺进大西南,解放西康、清匪反霸,建立政权。王萍所在的185师553团被分成两部分:一部分赴朝参战,一部分入川剿匪。王萍随部队入川,解放雅安,在雅安军分区司令部管理科任政治指导员。芦海文任雅安地委研究员,后任汉源县县长。

1950年3月,为了拔除蒋介石在大陆的最后一个军事据点,消灭盘踞在西昌的胡宗南残部,我军兵分六路,南北夹击,发起西昌战役。62军184师担任主攻,由北向南对西昌发动正面进攻。

“我所在的185师第553团作为北线部队,从雅安直插石棉,进行侧翼配合,歼灭国民党西昌警备司令部一个连及溃逃的部分散兵,于3月28日解放冕宁。”王萍老人记忆尚好,只是耳朵显得有些背。

王萍老人告诉我们,部队渡过大渡河后,进入凉山彝族地区。开始,彝民对解放军的到来疑虑重重。部队官兵严格遵守各项纪律,并通过向彝民宣传党的民族政策,尊重彝民风俗习惯,最终赢得了彝民的信任。彝族群众不但主动接近解放军,而且主动为解放军引路。在人民群众的支援下,部队顺利通过彝区,实现了北线对敌的包围。

西昌战役,历时25天,战线长达2000多里,纵横川滇康三省,进行大小战斗14次,解放西昌地区及毗邻县城18座。西昌战役的胜利,彻底消灭了国民党在大陆的最后一批正规军残部,摧毁了蒋介石妄图在西昌建立军事根据地反攻大陆的黄粱美梦,巩固了人民解放军在全国的胜利,同时为开展凉山广大彝族腹心地区和其他民族地区的工作扫除了军事上的障碍。1952年10月,王萍在西康省雅安专员公署任机要员;1953年10月在西康省雅安县任民政科科长。

1955年11月,中共四川凉山工委与昭觉、昭通分工委合并,组成中国共产党凉山彝族自治州地方委员会。凉山地委组成后的一个重要任务,就是开展彝族地区的民主改革。凉山地区地理位置特殊,南有金沙江,北有大渡河,从东到西是一座高山。山水阻隔,加上历代战乱,家支争斗、民族隔阂,大凉山在这样的环境中经历了1000多年的封闭时期。民主改革箭在弦上,不得不发。

1955年12月,王萍夫妇接到了去凉山民主改革的命令。凉山民主改革需要大批干部,特别是需要从部队转业到地方的干部。身为汉源县县长的芦海文,已于数日前被任命为昭觉县委书记兼民改工作队队长。彼时,是昭觉民改最为艰难的时期。王萍本来可以在雅安过太平日子,但革命工作需要,必须无条件服从。她不顾个人安危,把仅3个月的孩子丢在雅安的老乡家里,毅然奔赴工作岗位。从雅安坐车到西昌,再从西昌步行去昭觉,马驮着行李,风餐露宿走了4天,她才到达凉山彝族自治州腹地昭觉县。王萍担任昭觉县检察院检察长,参加民主改革竹核分团。

王萍说,民主改革是一场消灭奴隶主阶级、推翻奴隶制度的伟大革命,影响深远,斗争激烈,必须充分发动群众才能取得胜利。“我不懂彝族语言,必须有懂汉语的彝族同胞做翻译,由彝族干部骑着马陪着我们深入偏僻的彝区,宣传党的民改政策。我们天天下乡,不但生活十分艰苦,而且随时有生命危险。”

彝族人好狠斗勇,动辄用枪伤人。当时昭觉是奴隶主反叛的主要地区之一,国民党残部潜在彝区搞煽动,挑拨彝民与汉人的关系。1956年1月,分团开会说,申锅庄奴隶主反对民主改革,开始武装叛乱,民改工作形势骤然紧张起来。工作团为避免伤亡,要求各工作队立即将分散各村的工作队员召回。随后,所有工作队员都配了枪。他们拿起枪是革命战士,放下枪是工作队员。王萍下乡宣传民主改革,都是骑马配双枪,随时准备与匪徒一搏。

1956年年初,奴隶主反对民主改革的武装叛乱愈演愈烈,反动气焰越发嚣张。竹核区许多乡的奴隶主参加了叛乱,本乡或外来的叛乱分子集中了数百人,分两股举着红、黄、蓝、白各式各样的“摩萨”(旗子)示威、游乡,摇旗呐喊,扬言要“赶走工作团,消灭工作团”“攻打昭觉城”。凉山分区和总团通知要求竹核工作队预备100名精壮民兵、50副担架,配合解放军62团两个连和63团一个连对盘踞在竹核以东的乌什火普山下大温泉绿脚地青杠林和火普山以北的尔姑、鸡尔村共1000多名叛乱分子实行突袭,一举歼敌500余人,击毙或俘虏300余人。竹核武装叛乱的气焰被打下去以后,相对风平浪静了很长时间。工作队乘胜发动群众,宣传党的民主改革政策,揭发奴隶主压迫、残害奴隶的罪行,并成立了劳动协会或武工队,工作搞得轰轰烈烈。被奴隶的群众千百年来都没有这样高兴过。人们欢天喜地,拥护共产党,高呼毛主席“瓦库”(万岁)!民主改革的局面被打开了。

1956年3月,昭觉县民改工作向纵深发展。解放军向斯母布约、瓦扎措洛、阿尔巴姑开进。王萍所在的工作队奉命随部队进军,负责开展地方工作。到布约途中,他们夜宿山上,第二天满山遍野一片白雪。到了瓦扎措洛,工作队在那里住了几天,又向阿尔巴姑进发。在开展民主改革期间,还和比尔、森侯一带的叛乱分子打过几次仗,乡劳动协会会长和一名干部受了伤。凉山的民主改革,由于遇到少数奴隶主挑起反对民主改革的武装叛乱,形势更加复杂。面对这一严峻形势,民改工作必须与平息叛乱同时进行,坚决贯彻“以政治争取为主与必要的军事打击相结合”的平叛方针。

有一天,王萍和工作队的同志在离昭觉县城约30公里的比尔区开展工作,得到库依乡一个彝族头领要聚会闹事的消息。王萍遂将这一情况向上级作了汇报,并和工作队员带了一些生活必需品,往这个彝族头领家里赶。库依乡位于昭觉县与越西县分界处,人烟稀少,不通公路。王萍和工作人员翻山越岭来到彝族头领家里,苦口婆心地对其进行说服教育。彝族头领最终被这位女干部的胆识和真情所打动,阻止了个别激进分子的煽动,避免了一场武装叛乱。

1958年3月,民主改革取得胜利,标志着奴隶社会的终结。在凉山州彝族奴隶社会博物馆内,矗立有一座巨大的“绳索”雕塑,雕塑前一块石碑上刻着4句话:“一根粗大的绳索,一段曲折的历史,一个觉醒的过程,一个崛起的时代。”艺术家的设计和4句注释,寓意深刻,发人深思。

史西川意味深长地对我们说:“凉山一步跨千年,由奴隶社会直接进入社会主义,王萍阿姨这一代人功不可没。他们是有信仰的一代人,无论在什么情况下都不说困难,党叫去哪儿就去哪儿,党叫干啥就干啥,没有一点私心。这才是真正的‘不忘初心,牢记使命’。”

为民的初心

从一个逃荒要饭的孩子,到积极投身革命的进步青年,然后参加八路军、加入共产党,随部队参加川西平叛、凉山民改和社会主义建设事业, 在生活和工作中,王萍目睹同胞、战友被杀害,经历了民改工作的疾风暴雨。她的朴实和真诚,赢得了彝族群众的热爱和拥戴。民改工作结束后,王萍先后到凉山州检察院和凉山州中级人民法院任职。在革命生涯中,无论是哪个时期、何种身份,她都坚持一个原则,那就全心全意为人民服务。在法院工作期间,遇到彝族群众家庭之间闹纠纷或矛盾,她就深入彝民家里做工作,或邀请彝民中威望高的家族成员一起做工作。和彝民的语言、生活习惯不一样,但她并没感到困难,总是晚上学习,白天下乡,有时就住在彝族老乡家。

1986年10月,王萍离休后,仍担任凉山州中级人民法院老干部支部书记,经常受许多机关、学校邀请前去作报告、讲革命传统。她长期在彝区工作,对彝族同胞有着很深的感情。当习近平主席到凉山视察提出精准扶贫的要求后,她于2018年8月一次性向组织交纳了一万元党费,用于彝区扶贫工作。

这些年来,不论哪里受灾,王萍老人都踊跃捐款。虽然已经94岁高龄,但她仍无私奉献,年年被单位评为先进工作者、优秀党员。

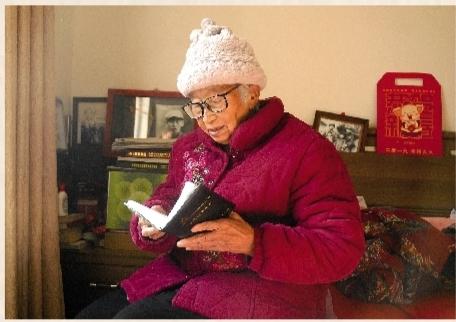

近年来,老人的听力和视力有所下降,还患有多种疾病,但仍经常看报纸,写心得笔记,有什么重要的事情都会记下来。王萍的女儿抱来了一大摞笔记本。我们打开来看,每一本都是老人满怀赤诚一笔一画写就的。字写得工工整整,好多文字下面还用红笔画了横线。字里行间,无不流露出这位老战士对党的忠诚、对人民的热爱。老人说,她一直保存着这些笔记本,好比保留着自己的初心。

原定的采访计划被王萍老人一再打乱。她总是一句话:“不要写我的事迹。我就是一个普普通通的党员。”

(文中相关资料由王进升、史长青提供)

【采访手记】

采访过程中,让我们感动的不止王萍本人。

与王萍同属62军、现定居西昌的,还有30多人。他们由北方到南方,解放西昌,参与民主改革,把自己变成了西昌人。

“解放西昌的这一代,有河南的,也有山西的,当时都是太岳部队的。他们打临汾,攻太原,打西北马家军。在解放全中国的号角声中,他们又从大西北来到大西南,最后留在了这块土地上。他们奉献了青春献终身,献了终身献子孙。”史西川无比激动地说。

就职于凉山州普格县政协的黄晋康是62军的后代,父亲黄现1941年在山西翼城参加了游击队,1945年6月到王屋县二区区干队,后来随军编入济源县独立营。抗日战争胜利后,济源县独立营和王屋县独立营合并为太岳军区四分区独立二团,1948年8月,参加太原战役。黄先生给我们讲了这段历史,是想知道他父亲在济源的战斗历程,也向我们表明62军与济源有很大的渊源。他们的父辈大多在济源战斗过。

在西昌,我们接触过、了解过的62军后代还有卢晋英、史西川、杨凉州、马西昌、刘昌等等。这些62军的后人竞相为我们提供资料。我们被感动的同时,心中有一种莫名的震撼。我们要学会感恩,不忘前辈的艰苦,不忘那些痛的领悟。像王萍一样还健在的老战士们,是祖国的财富。我们有责任把他们的经历宣传出去,毕竟,那些血的经历不能被淡忘。