他是我国催化科学研究与配位催化理论的开拓者,中国科学院院士;他提倡锐意创新、细心求是、跨学科大协作的团队精神,培养了大批催化人才。他就是蔡启瑞。

为了祖国的召唤

1914年,蔡启瑞出生于福建同安(今厦门市翔安区)马巷镇番薯市五甲尾,祖籍金门琼林,家境贫寒,幼时丧父,由母亲抚育长大。在那个动荡年代,蔡启瑞的求学之路非常坎坷。他辗转3所小学、两所中学,又到厦门大学预科化学组读两年。刚升入厦门大学化学系,蔡启瑞就因病休学两年。1937年,蔡启瑞从厦门大学毕业,并留校任教。1947年,蔡启瑞被选派到美国俄亥俄州立大学深造。1950年,他获得该校化学领域的哲学博士学位。

1950年4月,在厦门大学29周年校庆之际,蔡启瑞从大洋彼岸发来了“祖国大地皆春,我怀念你啊,祖国!”的电报。时任厦门大学教务长兼理学院院长卢嘉锡向学校提出,拟聘蔡启瑞为专任化学教授兼任化学研究所指导教授。不料此时朝鲜战争爆发,美国政府不准理工科中国留学生回国,蔡启瑞不得不滞留在美国。在导师的挽留下,蔡启瑞在俄亥俄州立大学从事铯氧化物晶体结构测定这一极具挑战性的结构化学博士后研究。之后,他受聘担任无机化学和酶反应动力学方面的副研究员。

同时,蔡启瑞每年都坚持递交离境申请。直到1956年,蔡启瑞被获准回国。归心似箭的他抓紧时间整理要带回国的各种学术资料。为了尽早回国,他放弃了在美国给自己的研究成果申请专利、成为百万富翁的机会。1956年4月,站在“戈登将军号”轮船上的蔡启瑞,遥望着茫茫不见边际的太平洋,思绪万千。他思考最多的是如何报答祖国。

为了祖国的召唤,为了母亲的期盼,报国心切的蔡启瑞终于如愿以偿,回到了祖国。

开拓催化学科

回到母校厦门大学,蔡启瑞负责结构化学的教学和科研工作。留美的研究成果使蔡启瑞深感含有极化率很高的阳离子化合物结构化学的丰富多彩,尤其是曾用于制作夜明镜主要材料的夹心面包型的Cs2O(反CdCl2型晶体结构),表现出特殊的光学性能,但他更感兴趣的是该晶体有相当大的极化能。因此,回国后的蔡启瑞主要致力于离子晶体极化现象等系统理论的研究,并取得很大成就。

不久,传来了发现大庆油田的消息。蔡启瑞想到,炼油和石油化工的绝大部分生产要靠催化过程,但我国的催化科学领域还很薄弱,尤其是高校。留美前,蔡启瑞在厦大已积累了有机化学、分析化学、物理化学和无机化学等化学各分支学科的教学和科研基础,在电分析和液体色谱分析方面已取得较好的研究成果。留美时,他在物理有机化学、分子反应动力学和晶体结构化学等方面的基础知识和研究经验更加丰富,在L—B膜的合成和极具应用价值的铯氧化物晶体结构方面已取得相当成就。要深入催化科学研究,就得有多学科交叉的知识基础和研究经验。蔡启瑞对结构化学和物理有机化学及反应机理都很感兴趣。先发展有机催化,然后再转催化学科。蔡启瑞的这个想法得到了卢嘉锡教授的支持。

1957年,蔡启瑞发表了《近代接触催化理论的介绍》一文,让国内同仁了解到多相催化理论的国际进展,并首次招收一名催化研究方向的研究生,从事“醇醛缩合催化研究—负载型氧化物催化剂”的研究。1958年秋,蔡启瑞在厦门大学正式创建了中国高校第一个催化教研室,还开设了催化讨论班、进修班和现代催化研究方法研讨班,为全国有关高校和科研单位培养了大批催化科学领域的中高级人才。

此后,蔡启瑞领军催化基础和催化应用研究55年,成为我国配位催化和分子催化的奠基者和开拓者,并于1980年当选为中国科学院化学学部委员(院士)。

配位催化,分子催化

在油田开发尚待时日、石油资源仍旧短缺的年代,我国制定了以乙炔为基础的基本有机合成和“三大合成材料”发展策略。此时,厦大催化教研室正在主办全国催化学术讨论班。当时的化工部通过教育部给厦大下达了“建设以乙炔为基础的基本有机合成,解决合成橡胶单体生产的关键技术问题”的任务。

蔡启瑞深感国家需求的迫切。他白天给讨论班讲述配位活化催化作用原理;晚上则带领厦大催化团队和讨论班学员基于配位活化催化作用原理和化学元素周期律,进行乙炔合成苯及乙炔水合制乙醛新催化剂的研发。

1960年,化工部上海化工研究院发明了乙炔三聚成苯的负载型氧化铬催化剂,但该催化剂寿命太短,难以实现工业化。蔡启瑞认为5价铬的氧化物氧化能力可能还是太强,可按元素周期律试用周期表上与铬邻近的铌氧化物(Nb2O5)做催化剂。试验结果表明,氧化铌催化剂活性非常平稳,选择性和产品纯度都很高,世界第一号的乙炔三聚成超纯苯的负载型氧化铌催化剂自主创新研发成功。当天晚上,参与试验的蔡启瑞和催化组及催化讨论班的成员们都欢呼起来。

乙炔水合制乙醛原拟沿用德国的硫酸汞—酸液相催化剂,后拟用磷酸镉钙和磷酸锌钙催化剂。1967年,蔡启瑞赴衢州化工厂参加催化剂的试验后认为,这两种催化剂只能用作固定床催化剂。他考虑到,汞、镉、锌盐催化剂的毒性和催化活性高低顺序符合元素周期表规律,这些催化剂的催化作用显然主要是过渡金属阳离子对炔键的配位络合活化作用,因而可以试用氧化锌代替锌盐。如果要提高固体催化剂的活性,可试用大比表面的硅胶小球。而氧化锌略带碱性,可以较好地负载在硅胶小球上。乙炔水合制乙醛的负载型氧化锌催化剂也就这样革新解决了。

20世纪50年代末,Ziegler-Natta催化剂的发明和产业化应用引起了蔡启瑞的重视。他发表“α-TiCl3晶体的极化电场与α-烯烃在Ziegler-Natta催化剂上定向聚合的机理”(1963)、“络合活化催化作用”(1964)等论文。蔡启瑞提出络合(今称配位)活化催化作用的理论概念,总结了配位催化作用可能产生的配位活化、结构定向、电子传递(后来又作了重要发展,总结为电子与质子传递或偶联传递)及其与能量偶联的传递等4种效应。1963年,化工部主办的化学工业发展工作会议在兰州召开,明确了厦大发展配位催化理论的方向。

1972年寒冬,蔡启瑞安排好家人照顾卧病在床的母亲后,就立刻赶往车站,硬是坐了5天的硬座赶到长春,参与化学模拟生物固氮全国跨学科大协作研究项目的规划。蔡启瑞认为,虽然我们对酶促生物固氮体系比较生疏,但我们可以从工业氨合成催化剂中对已发展和正在发展的几种催化剂体系进行广泛关联,然后再与多核结构的固氮酶作比较,以获得更多信息。

蔡启瑞从配位催化角度,阐明了固氮酶催化反应中ATP驱动电子经由铁蛋白传递到钼铁蛋白的机理,对固氮酶活性中心结构及其参数进行了合理描述。他以已知的固氮酶底物的酶促催化反应为化学探针,并根据配位催化原理和结构化学理论,在国际上较早提出了多核原子簇结构的固氮酶活性中心模型。

业已提出的过渡金属催化剂上氮加氢合成氨催化作用机理可归纳为解离式机理和缔合式机理两种,分歧在于氢是否参与了速率控制步骤。蔡启瑞认为,足够活化的分子态化学吸附氮加氢氢解成氨的缔合式途径是值得验证的。他指导研究团队,用激光拉曼光谱和傅立叶变换红外光谱互补的实验方法证实了氨合成反应条件下,铁催化剂表面主要的化学吸附物种是分子态氮,而不是原子态氮;用氘同位素实验方法证实了在铁基和钌基氨合成催化剂上,无论是否有促进剂,都存在强的氘反同位素效应,且主要是动力学效应。这些实验对蔡启瑞提出的缔合式机理提供了有力支撑。

第一次石油危机的爆发,催生了碳一化学新能源和复合催化剂的研发。蔡启瑞指导催化团队巧妙运用分子催化研究方法,阐明了复合催化剂中强相互作用的本质及合成气制乙醇催化作用机理,提出了铑与B族氧化物复合催化剂上合成气制乙醇的亚甲基—乙烯醛机理,指出因醛与烯醇的结构互变异构动态平衡,进一步加氢,碳链不会再长。

在近50年的“理论联系实际”的催化基础研究生涯中,蔡启瑞将均相催化、多相催化和金属酶催化作用有机关联起来,奠定了在分子水平上研究催化作用机理的理论基础。蔡启瑞对金属酶促生物固氮、金属(Fe、Ru、Co-Mo等)催化工业氨合成与金属(Fe、Co、Ni、Pd、Pt等)催化CO加氢这3类非常重要的催化反应进行了广泛关联,从某些类型离子晶体极化情况和极化能的系统研究出发,推广到反应过渡态出现极化情况的研究,提出偶极—离子电荷相互作用是离子型助催剂的作用本质等新见解,为百年来仍存争议的氨合成机理提供了合理解答,为CO加氢离子型助催剂的选择指出方向。另外,他以固氮酶底物的竞争抑制为化学探针,获得乙炔高顺式加氘的笼内配位模式,推断出固氮酶反应中M簇笼中心不可能有原子x存在;运用原位化学捕获、同位素示踪、模型反应、原位互补分子光谱和原子簇结构模型量子化学计算,总结出分子催化研究方法。同时,蔡启瑞还应用配位催化理论,指导开展了固氮酶的化学模拟合成,以及第二代钌基氨合成催化剂、合成气制乙醇等应用型催化剂的研发,并且取得了卓有成效的进展。

最爱实验室

蔡启瑞始终以陈嘉庚先生和萨本栋先生为楷模。他为人低调、平和朴实,不谋私利、一心为公。但如果在学术问题上有不同见解,蔡启瑞可以用英语跟国际同行辩论数小时。他曾笑言:“我普通话不好,英语还行。”

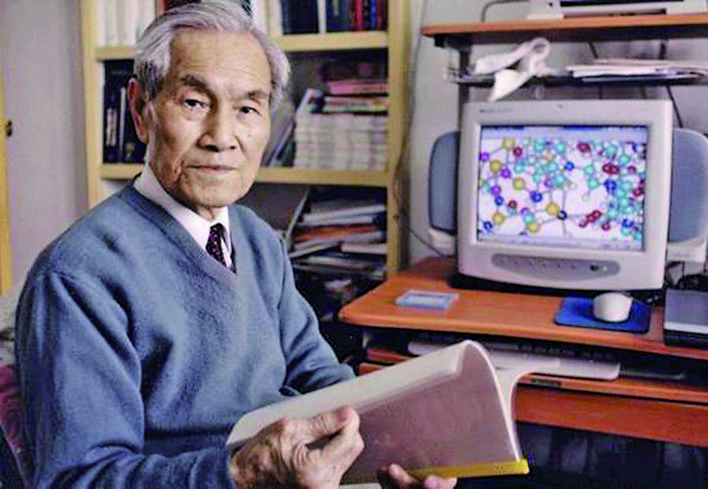

蔡启瑞晚年做了3次外科手术,被切除掉四分之三的胃和脾,后来又3次不慎摔倒,断掉的髋骨栓了螺栓。即便如此,耄耋之年的他还经常拄着拐杖到化学楼三楼的催化实验室,指导研究进展。蔡启瑞80岁时开始学习使用计算机。他能画出连年轻人也自叹不如的精致的化学模型结构图和反应机理图。

2010年,为了总结自己的学术思想,为后人所用,90多岁高龄的蔡启瑞常常半夜起来,在电脑前打字到午夜。最后,他给《20世纪中国知名科学家学术成就概览》化学卷第一分册“蔡启瑞篇”的撰写者提供了近3万字的电子版参考资料。他再三给撰写者强调:“主要真实地写我学术上的思想和见解。十分成就写六七分就好,不要把集体成绩归到我一人身上,不要夸大其词。”

蔡启瑞的一生完美演绎了“自强不息,止于至善”的厦门大学精神。他曾说:“其实,我这一生最爱的只是一间实验室。”也许,这就是学问与人品兼修的蔡启瑞先生百年科学人生的真实心声。

来源:《中国科学报》