李德哲

李白的《上阳台帖》,随着2018年在中央电视台《国家宝藏》节目中亮相,一代诗仙留下的这一稀世珍品的“身世”终于大白天下:这是李白为道士司马承祯在王屋山阳台宫留下的巨幅壁画题写的一篇颂词,写作时间是唐天宝三年(744年),落款中的“十八日”是司马承祯的忌日(六月十八日)。这一明确结论,无疑为王屋山“天下第一洞天”又增添了一笔浓墨重彩。

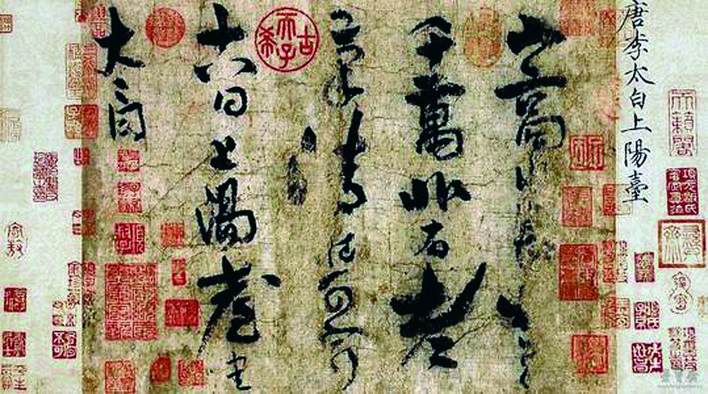

“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷!十八日上阳台书,太白。”作品、时间、地点、作者均明确。在地点“阳台”前又加一“上”字,“上阳台”就成为作品名;需要特别指出的是,把它称为“上阳台帖”,只是后世书法家们的称呼,就是临摹练字的“字帖”;“帖”字强调的是作品的字体,而非作品的内容。

或许正是由于这一原因吧,一千多年来,李白这幅作品历经数个朝代,在皇宫与民间几经辗转,一直被奉为至宝。但李白当年为什么写这幅作品?作品的四句话表达的是什么?好像在2002年之前,全国书画界、文物界一直没有人认真研究过。

何以见得?笔者就谈谈十多年来对这件作品的认识过程。

一、《唐之韵》的尴尬

2002年初,我从济源市委办公室调到济源市政协工作,任文史委主任。当时,中央电视台《探索·发现》栏目正在播出一部介绍唐诗的文学艺术片,名为《唐之韵》,共20集,是由宁夏电视台、山西电视台、北京三多堂影视公司三家合作完成的。作品以独特的角度、精致的制作、高雅的品位,赢得了广泛的赞誉。我看了几集以后,注意到在每一集开头的片花中,都有一幅色彩艳丽的书法作品一晃而过,凭印象,应该是李白的《上阳台帖》——因为我在一本名叫《王屋山名胜诗画》的书中见过这幅图,只不过那是一幅比较模糊的黑白图,远没有电视片花那么色彩亮丽。但由于我对书中那幅黑白图印象深刻,又在电视上见到它,马上就把二者对接起来了。

《王屋山名胜诗画》这本书的编辑张书碧,是济源一位自学成才的民间艺人,20世纪90年代就获得中国工艺大师称号。这本书的校注人,是在济源广有影响的原县委书记王荣森。在那个年代,关注济源人文历史的人并不多,一个民间艺人能和一个退休的县委书记合作出一本有关济源古代诗画的书,实属难能可贵。

《唐之韵》以唐代主要诗人生活的年代为序编排,李白杜甫排在中间,各占两集。但全部节目的解说词中,始终只字没提片花中的《上阳台帖》是李白唯一存世的手迹。这就让我深感遗憾和不解——既把它用作片花,可见电视制片人对它十分看重,但为啥又只字不提?难道是不明白这幅作品的身世来历?

于是,我又找张书碧的书来查看。书中把济源古诗词以名胜景点分类排列,“王屋山”一栏下,以“上阳台”为题,收录有李白“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷!”这首四言诗,诗前诗后还有介绍文字,主要是书法方面的评价,其中与作品“身世”有关的信息有两点:1.郭沫若《李白与杜甫》载,唐天宝元年(应为天宝三年)李白与杜甫、高适同游王屋山,李白在阳台宫写下此作品。2.本作品保存在北京故宫博物院,世称《上阳台帖》。但是,并没有说明李白为什么写这幅作品,也没有解释作品主体四句话十六个字表达的是什么。

因不解而求知,是大多数人的本能。后来,我曾读到已故国学大师启功写的一篇专门论证李白《上阳台帖》真伪的辨析文章,名字叫《李白<上阳台帖>墨迹》。只可惜论述的文字仅限于墨迹真伪之辨,并没有涉及作品思想内容,可见他老人家同样不明李白写作《上阳台帖》的底里。文章开篇的第一句话是:“我们每逢读到一个可敬可爱作家的作品时,总想见到他的风采,得不到肖像,也想见到他的笔迹。”这几句话,大致可以代表我当时的心情。

2002年,互联网还没有普及,更没有无线网。对我们这些20世纪50年代前后出生的人来说,要核查资料,主要还是靠书本。于是,我和文史委的同事就到济源一中图书馆去找《李白与杜甫》。图书馆的工作人员告诉我们,《李白与杜甫》是郭沫若文选第三卷,书中有李白和杜甫年谱,排在书页的最后。但逐行查完李白年谱,却没有找到李白上过王屋山的记录。于是我又回过头来,在有关章节中找。在中间一节,看到了李白被唐玄宗“赐金还山”后在洛阳和杜甫相遇的文字。郭沫若把李杜二人的洛阳相遇,称为“中国文学史上的一次大事件”。其后,李白就东游梁宋东蒙去了。李白年谱没有记载他上过王屋山,似乎是不可能去过阳台宫了。

就在我们倍感失望之时,图书馆的工作人员提示说,可以再找找杜甫年谱,因为古代诗人的年谱,都是后人根据诗人作品中透露的相关信息撰写的,杜甫写有有关王屋山的诗。一查,果然在杜甫年谱中找到了唐天宝三年李白杜甫在洛阳相遇后和高适结伴同游王屋山的记载,并标明杜甫为王屋山留下有两首诗,诗题是《昔游》和《忆昔行》。可见诗人年谱的形成确如图书馆工作人员所言。

二、天下阳台有几何?

李白的确上过王屋山,看来这是没有问题的,但是疑点并未解决,需要澄清的问题至少还有:李白作品中没有写“王屋山”,凭什么断定是在王屋山阳台宫写的?全国名为“阳台”的地方还有没有?作品主题的四句话“山高水长,物象千万,非有老笔,清壮何穷” 是什么意思?算不算诗?《全唐诗》为什么没有收录?落款中为什么特别注明“十八日上阳台”而没有写年份和月份?

这些疑问,首先需要解决的自然是李白所“上”的“阳台”是不是王屋山阳台宫,排除“张冠李戴”的可能。

李白《上阳台帖》的四句诗,《全唐诗》没有收录。在张书碧《王屋山名胜诗画》中,倒是另选有录自《全唐诗》的李白四首五言诗,但是被“改造了”。原题是《寄远十一首》,张书碧因选的是其中4首,就把题目改成了《寄远阳台四首》。4首诗中含有“阳台”二字的有两句,分别是:“相思不惜梦,日夜向阳台”“阳台隔楚水,春草生黄河”。但查阅多位诗词研究者的解释,均认为李白《寄远十一首》是诗人写给远方妻子的寄情诗,并且不是一时之作,而是后人对李白写于不同年代的同类作品的集合;其中的“阳台”依然是借用战国时期楚国宋玉《高唐赋》中“朝朝暮暮,阳台之下”的意境。由于宋玉赋辞优美,又有神话色彩,后人多有崇尚,“阳台”一词也就有了“超情爱”的意味。除此以外,“阳台”一词古代并不再见。只是到了现代,建筑设计行业把住室以外用于晾晒衣物的空间统称为阳台,“阳台”就成为一个人人皆知的常用词汇。

古代“阳台”既无他处,《上阳台帖》出自王屋山阳台宫就可以成定论了。需要进一步解决的疑点,就是李白为什么要写这幅作品了。

三、《上阳台帖》促成济源第一部文史专著征编

证实了李白《上阳台帖》写于王屋山阳台宫,其重大意义就不可小觑了。对济源的古代历史文化,我当时虽然知之不多,但感情还是有的。于是我很自然地就把它和济源的文史工作联系了起来——能不能盘点一下济源的古代文化,编写一本能够比较全面地介绍济源历史文化的书籍,进而把它摆上济源千家万户的案头书桌?

有了这个念头,我就开始一边查找收集资料,一边起草征集《济源历史与文化》方案(出版时改为《济源历史文化精编》),并及时向时任市政协主席范正刚作了汇报。范正刚同志当时还兼任市委副书记。他虽然不是济源人,到济源工作时间也不长,但十分重视文化建设,对我的编写计划十分赞赏,当即批示:市政协要开个主席办公会,及时起草一个文件,报请市委、市政府批准,把此项工作列为全市文化建设工程,并及时申请财政拨款,专款专用。

为了引起市委、市政府领导的重视,我打听到本地一家私人文印店有彩色打印机,可以在网上下载《上阳台帖》。那家文印店老板听我说明缘由以后,也很客气,一连给我打印了3张,分文不取。

市政协关于征编《济源历史与文化》的报告和彩色打印的《上阳台帖》,很快送到了市委、市政府领导的案头,并迅速得到批准。我相信,《上阳台帖》字里行间满布的历代名人印鉴,一定对市领导们有所触动。也许可以说,是李白《上阳台帖》促成了《济源历史与文化》的征编工作。

在市委、市政府的支持下,《济源历史与文化》征编工作得以顺利开展。参与的撰稿人,都是济源文笔优秀的文史爱好者。全书设定10章,古代诗词作为其中的1章,虽然选定的名人名诗只有20多首,但要求除了写好注释,还要重点写好创作背景,以提高作品的思想性、可读性。

负责诗词撰稿的是贾笑孟和闫永芳,两人都是济源知名的语文教师和古典诗词研究者。但是他们对李白的《上阳台》不熟悉,于是这件作品的阐释就由我来承担。

四、追踪李白何以上阳台

“山高水长,物象千万”,仅从这八个字,一眼就可以看出是描写山水的诗句。王屋山自古山水秀丽,被道教尊为天下第一洞天,李白写诗夸赞,自在情理之中。但后两句“非有老笔,清壮何穷”,与王屋山水何干?这里所说的“笔”,就是古人写字作画的毛笔还是另有所指?

研究李白的王屋山之行,自然离不开研究李白与王屋山著名道教人物司马承祯和玉真公主的关系。李白生活的年代,正是王屋山道教的鼎盛时期。李白十年壮游时期,曾在江陵结识高道司马承祯,后又在终南山拜访过玉真公主,而这两位唐代最为知名的道士后来都在王屋山修道。李白本人就是一个受过符箓的道教徒。郭沫若在《李白与杜甫》中说,入道程序繁复,整个仪式要在师父的指引下几天几夜“连轴转”,还不许吃饭,足以让人产生迷幻,九死一生,才能成为入籍道士。李白能认真做完这些仪式,可见其并不是为了跟跟风装装门面,因此他因崇道来到王屋山,应该是很自然的事。

经过进一步核查资料,方知司马承祯不仅道术精深,而且诗书画皆精,特别擅画山水,《历代名画记》有记,《道家金石略》中还有一段关于司马承祯擅画山水的文字:“阳台观天尊殿内壁画,高一十六尺,长九十五尺。”画中仙鹤、云气、山形、涧壑“一一毕呈”(《赐白云先生书诗并禁山敕碑》),只可惜碑文录入时碑体严重破损,文字断续不全。

司马承祯作画超凡,还可以从唐末山水画家荆浩的《笔法记》中得到印证。这本《笔法记》我早年曾经“偶遇”过。那是20世纪70年代末,我在县委通讯组工作,负责接待一位北京某画院来的教授。他告诉我,济源唐代末年出过一个大画家,名叫荆浩,擅画山水,被后世称为北方山水画的鼻祖,是你们济源人的骄傲。听了他的话,我深为自己的孤陋寡闻感到羞愧。他见我对荆浩一无所知,就在随后的下乡路上给我讲了一些有关荆浩的事迹。从他的讲述中,我不仅知道荆浩有专门的山水画论著《笔法记》,还知道荆浩最崇拜的画师就是司马承祯,在《笔法记》中称其为“白云尊师”。后来,我到县图书馆查找资料,竟然找到了《笔法记》这本书。我凭借这本书和教授给我讲荆浩故事时作的笔记,写了一篇四五百字小文,题目就叫《北方山水画的集大成者——荆浩》,登在河南日报的头版上。当时虽然已经改革开放了,但传统文化学习宣传还没有提到桌面上。这篇文章登了以后,曾有好几个人笑问我:“怎么想起写这个东西?”

有了这些基本资料作支撑,并把它们“拼接”起来,也就有了一个比较明确的结论:李白因仰慕司马承祯来到王屋山,但斯人已故,不见其人,唯睹其画,因此有感而作《上阳台》。“山高水长,物象千万”夸赞的是画中山水之景象,“非有老笔,清壮何穷”是赞誉司马承祯作画用笔之高妙。用现在的话说,这就是一幅对司马承祯山水画的题词,只是没有直接写在画上而已。如此作解,也就顺理成章了。

至于落款中的“十八日”,尽管当时就有人告诉我,中国道教史有记载,司马承祯卒于开元二十五年(735年)六月十八日;李白落款“十八日”,就是指司马承祯的忌日。但我对这一说法一直不敢肯定。

直到2007年春,济源市政协筹备召开王屋山道学文化研讨会,我随中国社科院的专家组到王屋山考察道教文化遗存,这一疑问才得以廓清:《大唐王屋山中岩台贞一生先庙碣》文中,果然发现司马承祯“蜕形”于“岁乙亥夏六月十八日”。如果杜甫年谱记载无误的话,李白杜甫高适公元744年上王屋山,距司马承祯卒年(735年)已经过了整整9年。我还对前来考察的学者提出,李白在《上阳台帖》上为何只写“十八日”而不写“六月十八日”?有学者说,李白或许是为了告诉后人,他此次登王屋山祭奠司马承祯是专程而来,并不是“巧合”。

《济源历史与文化》征编工作历时3年完成,分上下两册,2006年交全国政协中国文史出版社出版。出版前,根据时任市政协主席任传国的意见,更名为《济源历史文化精编》。初次印刷6000套,分精装平装两种。2007年又加印3000精装套。这些书大部分被市领导作为礼品赠人,并没有在新华书店发行。因此,这些书在济源以外的影响大小,我一直也没有什么感觉。直到2017年,偶然在手机上发现介绍李白《上阳台帖》的背景资料,竟与我当年写的完全相同,并在末尾注明背景资料“引自《济源历史文化精编》,李德哲主编,2006年中国文史出版社出版”。至此我方知,我当年的研究成果,经过十年传播,已得到社会广泛认可。

五、是谁从阳台宫拿走了李白墨迹?

历史上有很多事情,总有研究不透的地方。目前,有关李白《上阳台帖》“身世”还没有弄明白的问题,就是它从阳台宫“流出去”的时间没有确定。

按照常理,李白在阳台宫为司马承祯的山水壁画写下这篇颂词,他是不会再带走的。何况,他离开长安是被唐玄宗“赐金还山”的,文学界还简称为“放还”。“放还”何处?自然是乡野山林,就像现在把大熊猫放还自然环境;李白当时一定还生着气呢,怎么会把它再送到长安?那么,是谁从阳台宫拿走了李白的《上阳台帖》?

这个问题史无记载,要讨论还得从《上阳台帖》本身说起。启功先生的《李白<上阳台帖>墨迹》,只是专门围绕《上阳台帖》真伪进行辨析。先生将其称为“墨迹”而不称“手迹”,是为了特别强调一个“墨”字,以表示是李白亲手写就的。先生在文中还不无深情地说:“《上阳台帖》真迹从《石渠宝笈》流出以前,要见李白字迹的真面目,是绝对不可得的。现在我们居然亲见到这一卷,不但不是摹刻之本,而且还是诗人亲笔的真迹(有人称墨迹为肉迹,也很恰当),怎能不使人为之雀跃呢!”

接下来,启功先生按照朝代顺序,从前至后列数了《上阳台帖》上的主要题签人:北宋一人,宋徽宗。《上阳台帖》前绫隔水上,有宋徽宗瘦金书标题“唐李太白上阳台”,帖后纸拖尾又有瘦金书跋一段。南宋二人:赵孟坚,宋太祖十一世孙,没做过大官,只任过诸暨知县,但工诗善文,家富收藏;贾似道,南宋权臣,理宗时因姊为贵妃入朝得宠,后晋升太师。元代三人:张晏,元代知名收藏家,少即有文学名,官至御史中丞。在《上阳台帖》留跋曰:“谪仙(李白)尝云:‘观其飘飘然有凌云之态,高出尘寰得物外之妙。’尝遍观晋、唐法帖,而忽展此书,不觉令人清爽。”杜本,元代文学家、理学家、书画家,工楷隶,善山水。欧阳玄,元代史学家,文学家,欧阳修的族裔,与王约并称元代“鸿笔”。明代二人:项元汴,明代国子监肄业生,著名收藏家、鉴赏家;梁清标,明崇祯十六年进士,清顺治年间编修,收藏甲于海内,荆浩《匡庐图》即为其藏品之一。清代二人:安岐,家资巨富,书画鉴藏家,所藏精品“甲于三辅”;乾隆,将《上阳台帖》收入内府,著录于《石渠宝笈初编》。至于《上阳台帖》后来又流出皇宫,那是“败家子”溥仪为“换饭吃”而为之。幸亏后来收藏家张伯驹得此物,后赠给毛泽东,才得以入藏故宫博物院。

这是李白《上阳台帖》1200多年来的流转史。值得我们特别注意的是:从公元744年李白作此文,到宋徽宗1101年在上面题签,这350多年间,《上阳台帖》上并无他人题签。在其后的700多年间,大部分时间都是在民间辗转收藏。这期间,朝代更迭,战乱时发,《上阳台帖》能够保存下来,真是三生有幸。

启功先生在文章中虽然没有论及《上阳台帖》是什么时候被什么人从王屋山阳台宫拿走的,但至少告诉我们,宋徽宗以前没有人在《上阳台帖》上“动过手脚”,宋徽宗就应该是最大的“嫌疑人”。

宋徽宗在中国封建社会几百个正统皇帝中,知名度并不低,他虽然守江山的本事不怎么样,靖康之难后被金兵抓走,受尽凌辱,最后死于非命。但不要忘了,他还有一个好名分,就是“文艺皇帝”,不但诗书画皆精,还特别爱收藏,经他主持收集整理的《宣和画谱》《宣和书谱》,都是中国书画集大成之作,一直留存至今。

事过千年,要查找宋徽宗从阳台宫拿走《上阳台帖》的确凿证据,已无可能。但是,旧《济源县志》“迎恩宫”词条下有一句话值得重视,“宋徽宗登基之初,曾驾临华盖连珠峰,该宫为其驻跸处。”宋徽宗登基之初就急急忙忙跑到王屋山来干什么?宋徽宗崇奉道教,自命道教“一把手”,号称“教主道君皇帝”,到王屋山寻仙访道,虽然自有情理,但他会不会事先已得知王屋山阳台宫有此国宝,就借机收入囊中?或者是上了王屋山后得到此消息,就顺手牵羊?他是内行,又是皇帝,不管事前知不知道,“拿走”,那是顺理成章的事。所以,我据此推测,把李白《上阳台帖》从阳台宫拿走的人,就是宋徽宗,甚至是“非此君莫属”。