“我们口袋里装着许多把钥匙,同时还在不断制造出新的钥匙,而只有其中一把能够开启科学之门。我们要做的,就是不懈努力,制造、修改每一把钥匙,直到打开这扇大门。也许,此前试验过的那么多钥匙都失败了,于是有人选择了放弃。但谁又能肯定,接下来这把钥匙不会解开未知之谜呢?”赵忠贤说。

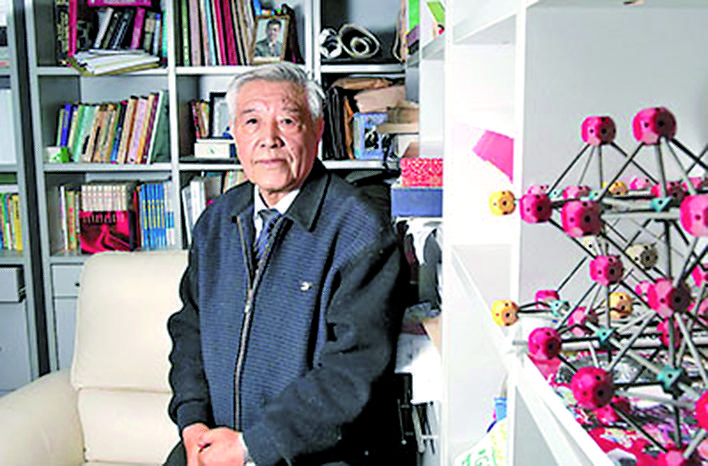

研究高温超导是他的兴趣,也是他的职业,并为他在科技界赢得诸多荣誉:我国高温超导研究的奠基人之一、中国科学院院士、第三世界科学院院士……

艰苦岁月里坚守科研

赵忠贤1964年从中国科技大学毕业,后被分配到中国科学院物理研究所。在他的回忆里,当时的科研条件是艰苦的,却又是快乐的。

1911年,人类发现超导。而这一年,中国发生了辛亥革命。直到20世纪50年代,中国低温物理与低温技术研究的开创者之一——洪朝生先生回国,才带着国内的年轻学者首先实现了氢和氦的液化。

我国当时在科研基础和知识储备上的薄弱可见一斑。

然而幸运的是,赵忠贤在中科大得到了包括钱三强在内的大师们的悉心指导。“我至今记得先生们在黑板上写教案的情景。”赵忠贤感慨地说。

这段求学经历让赵忠贤在日后的科研中学会了如何在艰难的条件下坚持科研,如何在设备差、经费少的情况下依然把科研成果做得漂亮。

20世纪80年代,赵忠贤在科研条件极其简陋的情况下开始研究铜氧化合物超导体,在镧—钡—铜—氧体系中突破了麦克米兰极限,获得了40K以上的高温超导体。由于当时国内工业基础薄弱,无法买到高纯度的原料,所用的原料杂质很多,在复现70K超导迹象的过程中,赵忠贤最早注意到杂质对超导实验结果的影响,判断一些杂质对超导发挥了作用。于是,他主动“引入杂质”,在综合考虑有关想法的基础上建议并坚持的“在Ba基的、多相的体系中,用Y取代La”方案取得了基本共识并得以实施。

同行评价赵忠贤时说:“他总能利用一切可利用的资源,把科研先做起来。”

由于早年经费有限,项目组使用的基础设备就是赵忠贤和同事黄玉珍亲手绕制的烧结炉。

超导不“高冷”

对大多数人来说,超导是陌生又高深的科学名词。

实际上,很多人不知道,超导就在我们身边。现在医院里用的1.5T和3T的核磁共振成像仪的核心部件是1.5特斯拉(磁感应强度的度量单位)或3特斯拉的超导磁体。北美地区有几千台高温超导滤波器服务在手机基站上,与传统基站相比,大大改善了通信质量。2012年发现“上帝粒子”的欧洲核子中心的大型对撞机中,几十公里长的超导加速环和多个有几层楼高的超导探测器都是关键部件。

超导被认为是20世纪伟大的科学发现之一,指的是某些材料在温度降低到某一临界温度,即超导转变温度以下时,电阻突然消失的现象。具备这种特性的材料称为超导体。

在科学家们的眼中,超导的独特地位不仅在于它可能产生的应用前景,更是因为它是当今物理学界重要的前沿问题之一。超导的研究会推动量子力学的发展。

自1911年人类发现超导以来,诺贝尔奖已5次颁发给10位研究超导的科学家。在赵忠贤看来,他能获得国家最高科学技术奖代表着超导将在未来发展中起到更加重要的作用。他说,经历了全世界数代科学家的努力,超导研究中最重要的两个问题一直待攻克:怎样找到临界温度更高、更适于应用的超导体?超导体为什么会超导,它的机理到底是什么?这也将是他眼中中国超导未来的发展方向。

2016年9月,我国研制出全球首根百米量级铁基超导长线。这一消息在业内引起极大轰动。它被认为是铁基超导材料从实验室研究走向产业化进程的关键一步。在美、日等国家的铁基超导线制备还处于米级水平的时候,我国已走在世界最前沿。这一切,与中科院院士、物理学家赵忠贤8年前在铁基高温超导研究中实现的突破是分不开的。

赵忠贤的名字一直与我国超导发展紧密相连。他在我国最早提出要探索高温超导体,最早建议成立国家超导实验室;他在高温超导研究出现的两次重大突破中都做出了重要贡献,代表中国站到国际物理学界的大舞台;他的研究成果曾两次获得国家自然科学奖一等奖……

57年前,年轻的赵忠贤从他的家乡辽宁来到北京。那时,中国的超导研究才刚刚起步,高温超导更是天方夜谭。如今,赵忠贤培养和影响了一批高温超导研究优秀人才,正在引领中国走在高温超导的前沿。而他本人也因为在高温超导领域的一次次突破,站到了最高领奖台上。

“北京的赵”蜚声学界

1987年,赵忠贤的研究推翻了传统理论,向世界证明超导临界温度可以超过40K。

一时间,世界物理学界震动了。“北京的赵”出现在国际著名物理学刊物上……

1987年,是属于赵忠贤的荣耀时刻。

这一年,他的名字出现在世界各大通讯社,世界上刮起了一阵液氮温区超导体的旋风。这一年,他作为五位特邀报告人之一,参加了美国物理学会三月会议。这成为中国物理学家走上世界高温超导研究舞台的标志事件。

1986年,欧洲科学家柏德诺兹和缪勒发表了镧—钡—铜—氧体系可能存在35K超导的论文。当时,这篇论文并未得到国际超导主流的认可,而赵忠贤和其他少数几个学者却对它产生了兴趣。该文中提到的“杨·泰勒”效应与赵忠贤在1977年所写文章中提到的“结构不稳定性又不产生结构相变会导致高的超导温度”产生共鸣。赵忠贤立刻组织团队,在科研条件相对简陋的情况下,开始研究铜氧化合物超导体。

从1911年荷兰物理学家卡麦林·昂尼斯在汞研究中偶然发现超导电性开始,超导研究一直吸引着全世界物理学界的目光。麦克米兰根据1972年诺贝尔奖的BCS理论计算,认为超导临界温度不大可能超过40K(约零下233摄氏度)。他的计算得到了国际学术界的普遍认同。40K也因此被称作“麦克米兰极限”。为了突破40K麦克米兰极限温度,世界各国的科学家多年来不断尝试。最后,赵忠贤做到了。

1986年年底,赵忠贤及其团队和国际上少数几个小组几乎同时在镧—钡—铜—氧体系中突破了麦克米兰极限,获得了40K以上的高温超导体。

赵忠贤的研究成果推翻了传统的理论,他向全世界证明超导临界温度是可以超过40K的。突破麦克米兰极限温度的超导体,被称作高温超导体。一时间,世界物理学界震动了。赵忠贤被称为 “北京的赵”,出现在国际著名物理学刊物上。

此后,仍在北京的实验室里埋头苦干的赵忠贤“乘胜追击”。1987年2月19日深夜,他的团队独立发现了临界温度93K的液氮温区超导体,并在国际上首次公布其元素组成:钇—钡—铜—氧。这一突破性发现让赵忠贤团队荣获1989年度国家自然科学奖一等奖。他也作为团队代表获得了第三世界科学院物理奖。

时隔20余年再掀高潮

1987年的辉煌已经过去,21年后,赵忠贤的名字再次震动了世界物理学界。这一年,他67岁。

2008年,日本科学家Hosono发现在镧—氧—铁—砷体系中存在26K的超导。这与赵忠贤“在具有多种相互作用的四方层状结构的系统中会有高温超导电性”的新思路一致。赵忠贤立刻意识到这一类铁砷化合物(后来被称作“铁基超导体”)很可能是新的高温超导体。事实上,赵忠贤在1994年就研究过结构完全相同的稀土—铜—硒—氧体系,但没有用铁元素。

赵忠贤提出了高温高压合成结合轻稀土元素替代的方案,带领团队很快将铁基超导体的临界温度提高到50K以上,创造了55K的纪录,为确认铁基超导体为第二个高温超导家族提供了重要依据,实现了高温超导研究领域的第二次突破。在这期间,67岁的他3次带领年轻人几乎通宵工作,完成了初期最关键的3篇论文。

赵忠贤的铁基超导研究得到了国内外的高度评价。美国《科学》杂志3次报道赵忠贤小组的工作,其中在题为《新超导体将中国物理学家推向最前沿》的一篇文章中对于赵忠贤小组的贡献予以充分肯定。赵忠贤小组的成果作为“40K以上铁基高温超导体的发现及若干基本物理性质研究”的重要部分,荣获2013年度国家自然科学奖一等奖。

一生只做一件事

赵忠贤人生中最“郁闷”的时期是20世纪80年代。国际物理学界在探索高温超导体的研究上遇到了瓶颈,相关研究跌入低谷。国内的研究也因此受了影响,很多团队解散。

赵忠贤的研究完全停滞。这期间,他不得不赴美一年帮着别人做研究。但最终,他发现那不是自己喜欢的高温超导方向,于是迅速决定回国。

回国以后,他又不得不面对窘境——没有设备、没有团队、没有经费。

“热的时候坚持,冷的时候也坚持。”赵忠贤说。他带领超导团队坚守这块阵地,持之以恒地进行实验。经费有限,他曾与同事自己动手绕制烧结炉,也曾将趁着“大减价”时淘换下来的“土炮”当作“重型武器”使用。

1986年年底到1987年年初,赵忠贤和同事们夜以继日地奋战在实验室里。饿了,就煮面条;累了,轮流在椅子上打个盹。在最困难的时候,他们充满信心,相互鼓励:“别看现在这个样品不超导,新的超导体很可能就诞生在下一个样品中。”

最终,赵忠贤等到了。

中科院超导国家重点实验室研究员孙力玲与赵忠贤共事多年,她说:“赵老师给我印象最深的就是他对科研方向的坚持。他真的做到了扎下根,决定了一个方向,就全力以赴。”

在赵忠贤看来,搞科研最重要的一点就是能够迅速抓住问题的本质,并运用自己的知识去解决它。他说:“如果说我做科研有什么优势,那就是我的科研直觉比较准。我能够感觉到正确的方向在哪里。这种科研直觉来自于大量经验的积累。”

他跟身边人开玩笑说:“就好比打麻将,你若一直打,也总有和牌的时候。”

“这个老头还不错”

“千万不要说我还在科研一线工作,这不符合实际!”赵忠贤在接受采访时一再说,“超导研究经常要磨样品,在毫米量级甚至更小的材料上接引线,这些活年轻人才能做。我现在眼花了、手抖了,就算在显微镜下也做不好。所以,不能说我在第一线工作。”

赵忠贤还秉承一贯的风趣幽默,跟团队成员们开玩笑说:“我在老年痴呆之前,还能帮着出出主意,探讨一下科研方向。一旦发现我出现了老年痴呆的前兆,你们必须马上提醒我闭嘴。”

从前几年开始,赵忠贤把更多的精力投入到为年轻人把握科研方向和营造好的科研环境上。他说:“虽然超导研究的两次热潮我都赶上了,而且也都做出了成绩。但仔细分析,我也错过了好多机会。我希望将自己的这些经验教训分享给年轻科研工作者,让他们能少走些弯路,取得更大的成绩。”

“我鼓励实验室里的年轻人什么都可以做,不要怕失败,要不断创新、不断尝试。”赵忠贤说。他的团队在20世纪90年代就曾做过和铁基超导体的结构相同的材料,只不过用的是铜。“铁具有磁性,不利于超导,因此我压根没往那上想。现在回过头来看,我的思想应该再解放一些。”赵忠贤说。

他的团队成员超导国家重点实验室研究员董晓莉说:“赵老师很幽默,大家都爱跟他聊天。赵老师对超导历史很熟悉。他不仅记得像元素组成、超导温度这些重要参数,还可以随口报出很多超导体及其被发现的年代、发现者的名字。他还常常跟团队成员分享名人轶事,再带着点科学家八卦什么的,让大家哈哈大笑的同时把知识给记住。”

在大家的眼中,赵忠贤就是个带着东北口音的逗趣老爷子。而在他自己看来,只要这些年轻人觉得“这个老头还不错”,他就挺高兴。

来源:《科技日报》