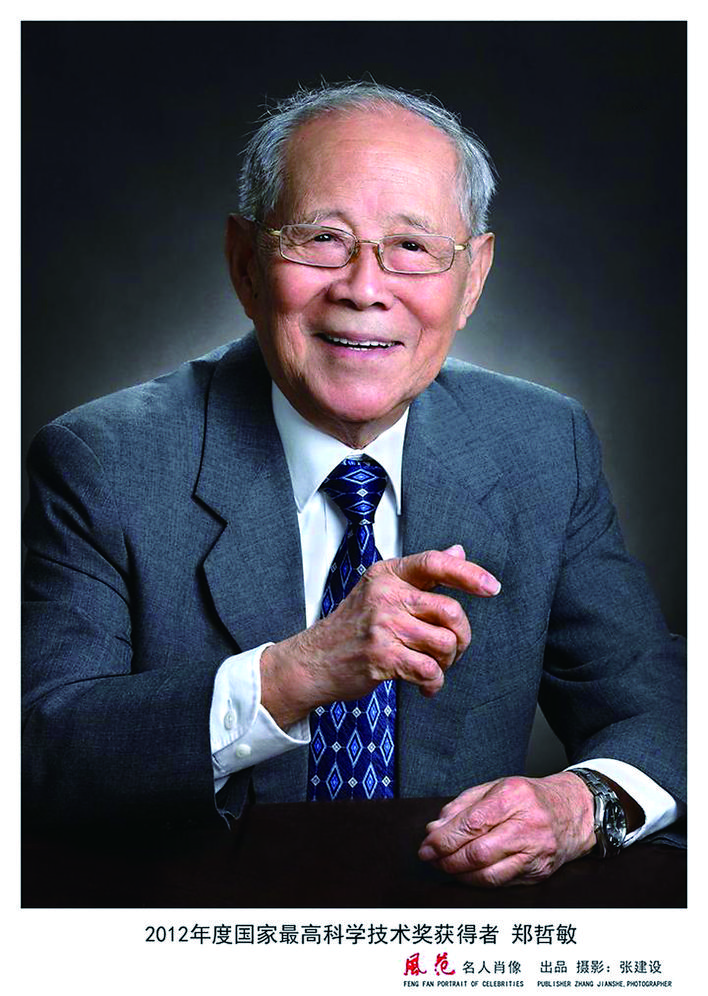

郑哲敏最令人难忘的是他的笑容,笑容中透着孩童般的天真和机灵,很容易让人忘记他是当今中国力学界德高望重的泰斗。郑哲敏是著名的力学家,同时也是中国科学院院士、中国工程院院士及美国国家工程科学院外籍院士。他曾任中国科学院力学研究所所长、中国力学学会理事长。

郑哲敏身材瘦小,行动灵活,思维敏捷,说起许多往事,总是和蔼地笑着,并像孩子似的手舞足蹈。郑哲敏身上有许多同时代科学家的共同烙印:聪颖好学,名校出身,师从名师,游学西方,归国报效,成就斐然……但对于这一切,他本人只是淡淡地说:“都是机缘和运气。”直到与他深入交谈了两个多小时以后,记者才慢慢读懂了老人阳光笑容和“一蓑烟雨任平生”的淡泊背后,是他面对命运时浪漫的天性和对家国始终放不下的情怀。

遵父命,不经商

在郑哲敏的人生中,父亲是第一个对他影响深刻的人。

父亲郑章斐出生在浙江宁波的农村,自幼家贫,念书不多,但聪敏勤奋,16岁时到上海打拼,从学徒做起,最终成为著名钟表品牌“亨得利”的合伙人,还能说一口流利的英文。

郑哲敏于1924年出生在山东济南,是家中次子。他幼时顽皮,心思不在读书上,喜欢搞恶作剧,甚至仅仅因为对父亲店铺里一个男伙计女性化的打扮不满,就发动弟弟妹妹搞起了“小游行”。郑哲敏终生难忘,8岁那年,父亲对他说,经商让人看不起,以后不要走做生意这条路,要好好读书。在郑哲敏的印象中,父亲没有一般商人的恶习,他正直良善,崇尚文化,决心不在子女中培养一个商业接班人,不娶一个姨太太,朋友也多是医生和大学教授。在家庭的影响下,郑哲敏与家中兄妹也都一生刚正不阿,一心向学。

郑哲敏成长在兵荒马乱的年代,少年时心脏不好,多次因战乱和生病中断学业。但父亲非常重视对子女的教育,因此,郑哲敏并未荒废学业。即使在休学期间,父亲也为郑哲敏请来家庭教师,给他补课;此外还带他到全国多地旅游,让他开阔眼界;给他买《曾国藩家书》,教他学会做人做事的道理;带他大声朗读英语,使他后来渐渐能够使用原版英文书。郑哲敏说,这些点滴的往事影响了他一生,让他养成了自学的习惯。

1943年,郑哲敏凭借优异的成绩同时被西南联合大学和国立中央大学录取。因哥哥郑维敏已在此前一年考入西南联大,郑哲敏也毫不犹豫地选择了西南联大,并和他从小敬佩的哥哥一样,就读工学院电机系。

进名校,遇名师

因家境富庶,郑哲敏当年是坐着飞机去昆明上大学的。然而,1943年至1946年,郑哲敏在西南联大读书的三年里,学习和生活条件很艰苦。课堂就设在茅草房里。在这里,郑哲敏有机会见到梅贻琦、沈从文、闻一多等著名教授。他们简朴的生活让郑哲敏印象深刻。

郑哲敏至今印象最深的是教授们教学时的一丝不苟。作为低年级学生,郑哲敏与那些名教授近距离接触的机会并不多。但是,通过听他们的报告,郑哲敏隐约觉得“学术上要有追求,做人要有追求”。

同样使他记忆犹新的还有学校里浓厚的民主气氛。持不同政见的学生们经常辩论,而郑哲敏属于“中间派”。他也开始思考国家前途,并逐渐意识到当时社会的许多问题恐怕根源于体制问题。但他生性淡泊名利,很多事都是想想就放一边。他觉得“政治太危险”,还是学习要紧。在大学时代,和很多同龄青年一样,郑哲敏开始思考“人为什么活着”这样的哲学问题,还特意到图书馆借来哲学书籍寻找“答案”。他最后得出的结论是:“人终归是要死的。一个人活着的价值,还是要做一些事,为社会做点贡献。”

郑哲敏觉得和哥哥学不同专业,能对国家有更大贡献,于是从电机系转到了机械系。中学时,郑哲敏的理想是当飞行员或工程师。因为,前者可以在前线抗战,后者可以建设国家。然而最终,郑哲敏还是走向了“力学”这条理论研究的道路。因为,他遇到了第二个对他影响深远的人——著名物理学家钱伟长。

1946年,抗战胜利后,北大、清华、南开三校迁回原址,郑哲敏所在的工学院迁回了北京的清华园。同年,钱伟长从美国回国,到清华大学任教。在他的课上,郑哲敏首次接触到弹性力学、流体力学等近代力学理论。钱伟长严密而生动的理论分析引起了郑哲敏的极大兴趣。钱伟长也很赏识这个聪明的年轻人,常叫他到家里吃饭。郑哲敏毕业后留校,给钱伟长当了一年助教,还见到了回国探亲时到清华大学演讲,并在钱伟长家小住的钱学森。

多年后,郑哲敏回忆道,钱伟长对他的重要影响,一是使他从此确定了研究力学的道路;二是钱伟长重视数学和物理等基础学科,对他影响很大;三是钱伟长是当时有名的“进步教授”,积极参与爱国学生运动,还常跟学生讲对美国社会的认识,认为美国“虽有很多科学创造,但都不能为人民所用”。

1948年,经过清华大学、北京市、华北地区及全国等四级选拔,同时在梅贻琦、钱伟长、李辑祥等人的推荐下,郑哲敏在众多竞争者中脱颖而出,成为全国唯一的“国际扶轮社国际奖学金”获得者,并前往美国加州理工学院留学。

国家需要什么,就做什么

美国加州理工学院是世界最负盛名的理工学院,培养了多名诺贝尔奖获得者。中国许多著名科学家先后在这里留学深造过。在这里,郑哲敏用一年时间获得硕士学位后,跟随年长他13岁、当时已誉满全球的钱学森攻读博士学位。钱学森也因此成为他人生路上第三位影响深远的导师。

在加州理工学院,郑哲敏有机会聆听许多世界著名学者的课程和报告,尤其受钱学森所代表的近代应用力学学派影响很深。着眼重大的实际问题,强调严格推理、表述清晰、创新理论,进而开辟新的技术和工业,这成为郑哲敏一生坚持的治学风格。

出国留学,是为了归国报效,郑哲敏从没想过不回国。然而,中华人民共和国成立后,美国留学生归国集体受阻。郑哲敏毕业后,不得已继续留在美国加州理工学院当了两年助教。尽管美国人很友好,但郑哲敏仍然感到一些微笑面孔背后的歧视,“似乎与你交往是对你的施舍”。他觉得自己像一叶浮萍,扎不下根来。

1955年,郑哲敏与钱学森师生俩相继回国。郑哲敏回国前夕,钱学森特地跟他谈心,告诉他回国不一定能做高精尖的研究。“一直在美国,也不知道国内科研水平如何,只能是国家需要什么我们就做什么。”钱学森说。在此后的几十年里,郑哲敏的科研人生始终与钱学森如影随形,他也一直在践行着钱学森的这番话。

国内生活条件的确不如美国,但是郑哲敏从来没觉得苦。他所看重的是,街上的社会秩序不乱了,商店的橱窗里也有了一些国产的电子产品和五金产品。

回国后,郑哲敏投奔恩师钱伟长。当时,中科院还没有力学所,力学研究室设在数学所,钱伟长专门在研究室设立了新专业——弹性力学组,由郑哲敏担任组长,研究水坝抗震,后来又让他领导了大型水轮机的方案论证。钱学森回国后,带领创建了中科院力学所。郑哲敏参加了这项工作并成为该所首批科技人员。

因中苏交恶,苏联专家从中国撤走。1960年,郑哲敏受航天部门委托,研究爆炸成形问题。钱学森预见到一门新学科正在诞生,将其命名为爆炸力学,并将开创这门学科的任务交给了郑哲敏。郑哲敏与他所领导的小组不负所托,成功研究出“爆炸成形模型律与成型机制”,并应用此理论基础,成功地生产出高精度的导弹零部件,为中国导弹上天做出重要贡献。同时,相关理论和技术还被广泛应用于国防和民用领域。4年后,在大量实验和计算分析的基础上,郑哲敏与国外同行同时提出了一种新的力学模型——流体弹塑性体模型,为中国首次地下核试验的当量预报做出了重要贡献,并为爆炸力学学科的建立奠定了理论基础。

“文革”期间,郑哲敏的研究被迫中断。他被隔离审查过,也到干校劳动过。如今,提起这段往事,他只是呵呵一笑,说:“很多事,我已经忘了。”

1971年,从干校返回中科院力学所后,郑哲敏继续致力于爆炸力学的研究。经过10年努力,郑哲敏先后解决了穿甲和破甲相似律、破甲机理、穿甲简化理论和射流稳定性等一系列问题,改变了中国常规武器的落后状况。此外,他还通过在爆炸力学和固体力学中的科学实践,为国家解决了瓦斯等生产爆炸的力学分析、港口建设中海淤软基处理等一批重大实际问题。

1984年2月,郑哲敏接替钱学森担任力学所第二任所长。他不再担任爆炸力学实验室主任,把精力更多地放在了力学学科及相关科学的规划工作中,还经常对爆炸力学的一些具体工作进行理论指导。

科研需要耐心

在旁人看来,郑哲敏是享誉海内外的大科学家。但他本人却从不以为然。郑哲敏说,他有一些问题,比如“胸无大志”,从未一门心思地想过要成就些什么;还“不够勤奋”,所以没能做更多的事。

有人曾将郑哲敏和他在加州理工结识且交情甚笃的学长冯元桢相比较,认为论聪明才智,郑哲敏绝不在冯元桢之下。而当年选择留在美国的后者,如今已经是赫赫有名的“美国生物力学之父”。

对此,郑哲敏说,人到晚年,他也曾和冯元桢在美国会面,谈起过两个人不同的道路,彼此都会觉得羡慕对方——一个是功成名就,一个是尽忠报国,二者很难比较。

问及当前中国力学的发展水平,郑哲敏认为,虽然有进步,但与国际先进水平相比,仍有不小差距。他认为,当下学术界浮躁的风气是制约发展的重要原因。郑哲敏说:“科研需要耐心。现在,一些人急于求成,沉不下心来坐冷板凳,这样做出的也最多是中等成果。有的人急于要实效,不重视基础理论研究,最终会极大制约整体科技的发展。”

他语重心长地说:“当科学家并不像大家看上去的那么美。科研有突破的那一刻很快乐,但是更多的时候很苦、很枯燥,要在一遍又一遍的错误中寻求突破,在反反复复的试验中总结创新。”

一口气说完上面两段话,郑哲敏又笑笑说:“人老了,很多事我也只是想想而已,想过就放下了。”

郑哲敏告诉记者,如今,他平时喜欢散步和听音乐,最喜欢听巴赫和贝多芬的曲子。

来源:《人民画报》