管理工程学科最初在中国鲜为人知、不被认可,如今却在全国各地的高校和企业遍地开花,并被广泛应用于指导国家重大工程战略决策。这一切都离不开汪应洛的努力。尽管这条道路充满坎坷,但他深感自豪和幸福。汪应洛说:“科学管理不是靠经验主义‘拍脑袋’。管理工程未来应用的天地非常广阔,大有可为。”

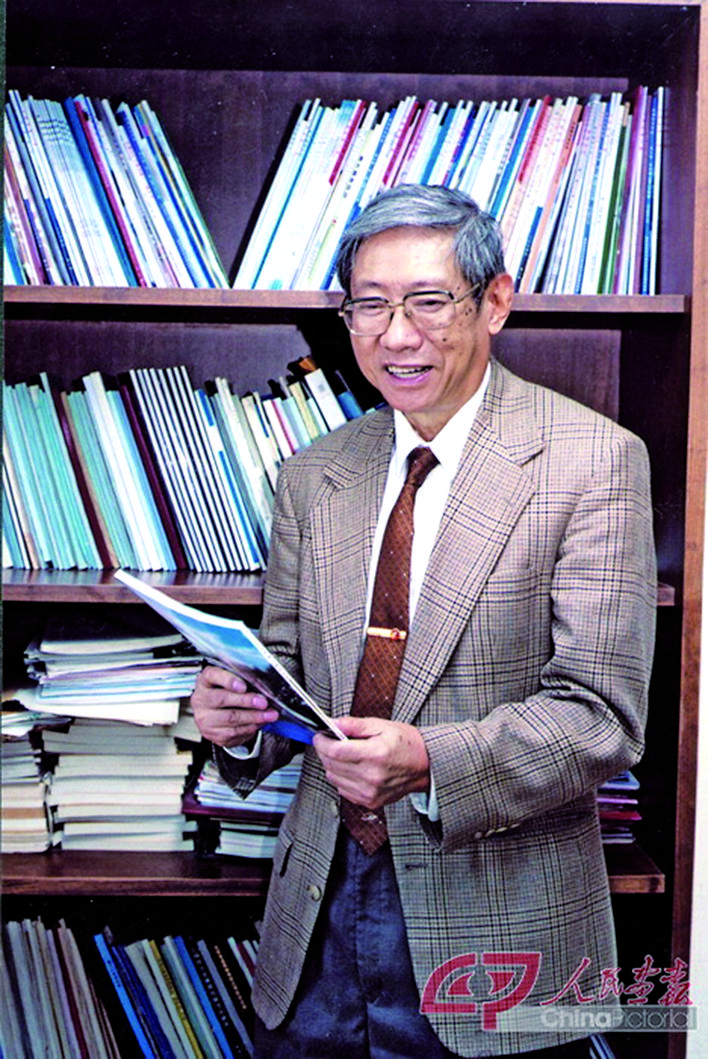

汪应洛是中国工程院院士。他花了几十年时间,在跌跌撞撞中开拓和发展了中国的管理科学与工程学科,被称作是中国管理工程学科的奠基人。他建立了该学科在中国的第一个博士点和第一个博士后流动站,培养出国内第一位博士,并做了大量开拓性工作,主持了10余项国家重大课题的研究。

汪应洛一直致力于管理工程学科的发展、应用和教育。他说:“任何时候,有梦想就不要轻言放弃。”

一波多折的科研路

1949年,19岁的汪应洛考入当时上海的著名学府——“民主堡垒”交通大学,成为新中国首批大学生。因幼年时亲历国破家亡之难,复兴中华成为他从小根植于心的梦想。他相信工业能够强国,因此选择了工业管理工程专业。可是,刚学了一年,源自美国的工业管理工程学科就被认为是“资本主义的东西”而停办,汪应洛随院系调整转入机械工程系。汪应洛想,机械工程也不错,对国家也重要,便一如既往地刻苦学习。

由于新中国急需人才,汪应洛他们这届大学生只读了3年就提前毕业了。汪应洛因成绩优异而留校任教,不久后被选派到哈尔滨工业大学跟随苏联专家学习。当时,来哈工大任教的苏联专家中,有来自莫斯科经济学院的教授。因为读过工业管理专业,汪应洛便成为跟随苏联专家学习工程管理的四名研究生之一。他们从零开始学习俄文,要在两年内学完规定的教程,最后用俄文完成学术论文,难度很大。最终,只有汪应洛一人顺利毕业。于是,在工业救国理想、偶然机缘和自身努力的共同作用下,汪应洛成为新中国第一个由苏联专家系统培养的管理工程方向的研究生。

汪应洛将在哈工大的学习经历称作是他命运的转折。他说:“学了管理后,我发现,管理问题比机械问题要复杂得多。机械是具体地设计一个零件,主要研究物的问题。而管理工程不仅有物的问题、人的问题,还有人跟物的关系问题。比如一个工厂里,厂长要管理那么多人和设备,确实不容易。从那以后,我就对管理产生了兴趣。”

1955年,汪应洛回到上海交通大学执教,面向全校工科学生开办管理工程课程。1958年,应国家支援西部的号召,汪应洛随交通大学几千名师生离开繁华的上海,前往古城西安,扎根大西北。

就在汪应洛准备认认真真在管理工程领域大展拳脚时,1958年,中苏交恶,源自苏联的工程管理成了“修正主义的东西”,汪应洛虽然在这一年升任西安交通大学机械制造系副主任,但管理研究却再次中断。

“一会儿反资本主义,一会儿反修正主义,那么,中国的管理到底该走什么路?”汪应洛坦言,他曾经很困惑,也很彷徨。

汪应洛只能继续在摸索中前行。他说:“不让搞管理,我就搞工程。”接下来,汪应洛做了很多尝试。

1965年,汪应洛开始搞“自动化经济”,也就是在自动化生产中通过经济分析、优化参数等,实现生产效率最大化,并在兰州化肥厂开展中国第一个自动化项目试点工作。然而,试验刚推进一年,就在大家感到“效果很好、很有用”时,“文化大革命”开始了。

1966年,汪应洛被召回西安,很快被扣上了“走资本主义道路的走资派”“反动学术权威”“资产阶级的孝子贤孙”三顶帽子。

进牛棚,靠边站,都未能阻挡汪应洛探索的决心。绝大部分学术资料在抄家时没有了,他就偷偷借来一些学术期刊和参考书自学。这时,汪应洛仍在思考一个问题:中国的管理工程究竟该走什么道路?

重建中国的管理工程教育

1978年,中国迎来改革开放之春。汪应洛在这一年看到了钱学森那篇影响深远的文章《组织管理的技术——系统工程》。如同茫茫黑夜中的航船忽然发现了指路的明灯,汪应洛顿感豁然开朗。他说:“系统工程这个词是钱学森创造的,它跟管理工程的范围几乎一样。我觉得,可以走这条路。我之前称为自动化经济的东西,其实就是系统工程。”

汪应洛开始试着将系统工程整体优化的思想用于解决重大工程中的战略决策问题。他还协助钱学森邀请麻省理工学院等美国名校的管理学界教授在上海机械学院开办了一个培养系统工程人才的研修班。

1979年,应合作的美国教授之邀,汪应洛随中国第一个管理学家代表团访美。这成为汪应洛学术之路的又一次重大转折。

访美期间,汪应洛参观了美国的大学、工厂、农场、超市、计算机公司……一切都新鲜而稀奇。他回忆说:“我了解了系统工程在美国是怎么发展的、他们的理论发展到了什么程度;了解了他们的高校研究是如何与经济紧密结合的、系统工程和战略研究的实际应用效果;了解了为什么我们国家的工程和产品质量始终上不去,而人家的企业能做到。我觉得,要想把中国的经济发展起来,得做好管理教育。”

回国后,汪应洛开始着手重建中国的管理工程学科。他分析说:“当时,企业开始意识到生产需要科学管理,不能再像过去那样盲目发展,而高校里原来研究管理的教授们已经‘憋’了太久,大家都十分迫切希望重建中国的管理教育。”

在汪应洛的带领下,西安交通大学创建了管理工程系,1984年成立了国内首批管理学院,同年获得中国管理工程学科的第一个博士点,后来又建立第一个博士后流动站。汪应洛担任国务院学位委员会管理科学与工程学科评议组召集人。在汪应洛的努力推动下,“管理科学与工程”作为一个新兴的交叉学科逐步被确立和承认,并成为国内管理学门类中唯一按一级学科招生的学科。

汪应洛说:“管理工程,是管理和工程的有机结合,有别于文科的管理。从事管理工程的人,不仅要懂管理,还要懂工程、数学、运筹学、信息技术和经济,要用系统工程、战略管理的理论和方法进行科学的分析论证,进而提高工程的效率和质量,实现人财物的优化配置。”

结合时代新兴的科技和方法,汪应洛不断将管理工程、系统工程、工业工程等学科的理论和方法进行融合,创建出新的方法论和模型体系,并与工程实际紧密结合。

他参加山西省能源重化工基地发展战略研究,为山西省建立长远规划提供了科学依据;他作为首席专家主持陕西省智能决策支持系统的研制,提出基于计算机智能化的战略决策方法和支持工具;他对当年争论颇大的长江三峡工程的大坝坝高及工程投资等进行系统分析和科学论证,拿出了坝高185米、蓄水高175米的最优化建议方案;他帮助广州市政府建立起管理计算机信息系统;他还参与中国智能城市的发展战略研究……

汪应洛说:“我做过的重大课题中,都体现出管理和工程的有机结合,使得效益和效率大大提高。我们的社会体系与西方国家有所不同,表现在管理工程方面也是各有特点,各有优势。例如,中国的高铁是全世界最先进的,美国的电网由于过于分散而十分落后。进入21世纪,中国涌现出大批工程,工程管理迫切需要加强。我在中国工程院工程管理学部的领导组织下参加了多个工程管理项目。总体而言,我们的科技和管理水平与西方先进国家相比仍有差距。不过,我对中国经济未来的发展很有信心。科学管理是治国之道,创新驱动发展。我相信,坚持这条路走下去,创新的空间会十分广阔,中国的经济能实现合理速度的增长。”

为国家做点事

“改革成果如何评估,这个任务很重大,也很有意义。假设能为国家的改革探索出一些好路子,这可能是我一生中最后为国家做的一件很重要的事情。”汪应洛说。

“为国家做点事”,这是汪应洛一生秉持的人生观。

汪应洛于1930年出生于安徽省芜湖市,4岁随在国民政府工作的父亲迁至南京,7岁时,日本侵华后迁往重庆。在汪应洛的记忆中,他有好几年的光阴都是在日本飞机的狂轰滥炸中度过的。“飞机来了,大家赶紧躲进防空洞。飞机一走,大家赶快爬出来,该读书读书,该生活生活。”汪应洛说。他曾经从数不清的尸体上爬过,亲眼目睹自己的家变成一片废墟。他记得,学校语文老师、黄炎培夫人姚维钧跟他们讲,在当时的情形下,他们唯一能做的就是好好学习,未来才可能挽救中国。

抗战胜利后,汪应洛回到上海,终于获得安静学习的机会。他真正做到了“两耳不闻窗外事,一心只读圣贤书”。汪应洛进入交通大学后,每天除了吃饭、睡觉和锻炼身体,大部分时间都在学习。后来,汪应洛被派到哈工大深造。那里经常举办各种舞会,但他一次也没有参加过。

汪应洛说:“我没有刻意去管理自己的人生,只是随着时代的发展对自己提出不同的要求。作为一名党员,我不断思考,自己能够为国家做点什么。”正是在这种思想的推动下,汪应洛尽力做好每一件事。尽管当年汪应洛刚从事管理教育工作时,一没经费,二没设备,三不被外界认可和看好,但他从未放弃。

汪应洛的学生、曾任西安交通大学副校长的席酉民教授说:“汪老师有一点令人敬佩,就是他始终以敏锐的目光捕捉学科前沿。”对此,汪应洛则说,他只不过是对世界怀有好奇心,在不断学习。“搞管理工程不能不懂大数据。其实,我原来也不懂大数据,通过不断学习,现在就懂了。”汪应洛说。

多年来,汪应洛始终在高校工作,曾担任西安交通大学副校长。汪应洛一直提倡,学习须与生产实践相结合,教学须与科研相结合。他认为:“不搞科研,搞不好教学;但只重科研不重教学也不行,因为科研的目的就是为了培养出更多的人才。”这也是他一直致力于推动在国家层面建立管理科学与工程学科的原因。

最初,只有少数几个高校拥有管理工程学科博士点;现在,管理工程学科博士点已遍布全国上百所高校。汪应洛对此感到自豪。他笑着说:“只有少数人才成不了大气候,要‘万紫千红’才最好。学生的成长对我来说是最大的欣慰。我有很多很杰出的学生,他们可能比我对国家的贡献更大。”

平时除了听古典音乐和锻炼身体,汪应洛几乎没有太多的业余活动。他最大的爱好就是学习和工作。尽管汪应洛一直注重运动,但或许是因为工作过于忙碌,他曾先后两次身患重病。

1994年,汪应洛在一次国际会议上突发脑溢血,导致半身瘫痪。2001年,他又被查出患了结肠癌。但是,汪应洛都表现得积极乐观。凭着顽强的意志,他的癌症已经康复,偏瘫的身体仅经过半年的理疗就开始逐渐好转。

“很庆幸,疾病只是使我的行动有所不便,而没有影响我的思考。”汪应洛微笑着说,“我不能说是一个成功的人,但却做了自己应该做的事,或许对国家有一点贡献,特别是在管理学科的发展上。对此,我很自豪。人的一生难免会遇到一些困难,要把心胸放开,保持心情愉快。这是我保持生命力和活力的重要一点。”

来源:《人民画报》