每步都不能含糊,慢慢拉弓、细细打磨,做出来的东西才能拿得出手。就像切块、修边、旋制这些过程,若对尺寸、比例的拿捏有一点误差,做出来的东西就不能用。

——郑学平

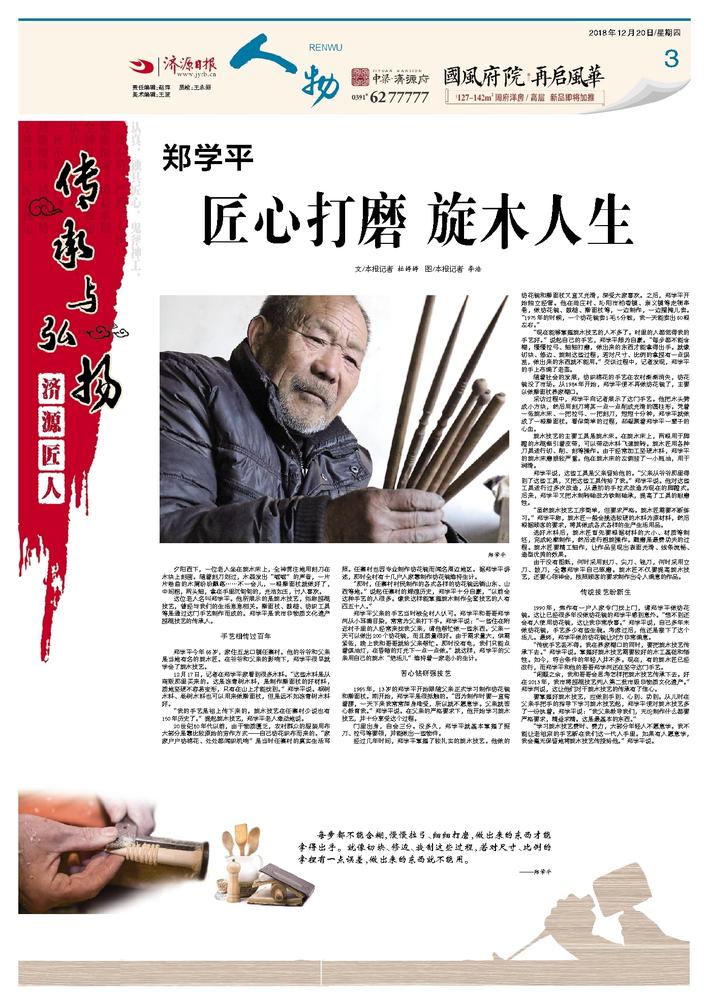

夕阳西下,一位老人坐在旋木床上,全神贯注地用刻刀在木块上刻画。随着刻刀划过,木器发出“嗞嗞”的声音,一片片卷曲的木屑纷纷飘落……不一会儿,一根擀面杖就做好了,中间粗,两头细,拿在手里沉甸甸的,光洁如玉,讨人喜欢。

这位老人名叫郑学平。他所展示的是旋木技艺,俗称捏棍技艺,曾经与我们的生活息息相关。擀面杖、鼓槌、纺织工具等是通过这门手艺制作而成的。郑学平是我市非物质文化遗产捏棍技艺的传承人。

手艺相传过百年

郑学平今年66岁,家住五龙口镇任寨村。他的爷爷和父亲是当地有名的旋木匠。在爷爷和父亲的影响下,郑学平很早就学会了旋木技艺。

12月17日,记者在郑学平家看到很多木料。“这些木料是从商贩那里买来的。这是冻青树木料,是制作擀面杖的好材料,质地坚硬不容易变形,只有在山上才能找到。”郑学平说。桐树木料、杨树木料也可以用来做擀面杖,但是远不如冻青树木料好。

“我的手艺是祖上传下来的。旋木技艺在任寨村少说也有150年历史了。”提起旋木技艺,郑学平老人激动地说。

20世纪80年代以前,由于物质匮乏,农村群众的服装用布大部分是靠比较原始的劳作方式——自己纺花织布而来的。“家家户户纺棉花、处处都闻织机响”是当时任寨村的真实生活写照。任寨村也因专业制作纺花锭而闻名周边地区。据郑学平讲述,那时全村有十几户人家靠制作纺花锭维持生计。

“那时,任寨村村民制作的各式各样的纺花锭远销山东、山西等地。”说起任寨村的辉煌历史,郑学平十分自豪,“以前会这种手艺的人很多。像我这样能掌握旋木制作全套技艺的人有四五十人。”

郑学平父亲的手艺当时被全村人认可。郑学平和哥哥郑学河从小耳濡目染,常常为父亲打下手。郑学平说:“一些住在附近村子里的人经常来找我父亲,请他帮忙做一些东西。父亲一天可以做出200个纺花锭,而且质量很好。由于需求量大,供需紧张,晚上我和哥哥就给父亲帮忙。那时没有电,我们只能点着煤油灯,在昏暗的灯光下一点一点做。”就这样,郑学平的父亲用自己的旋木“绝活儿”维持着一家老小的生计。

苦心钻研强技艺

1965年,13岁的郑学平开始跟随父亲正式学习制作纺花锭和擀面杖。刚开始,郑学平是很抵触的。“因为制作时要一直弯着腰,一天下来我常常浑身难受,所以就不愿意学。父亲就苦心教育我。”郑学平说。在父亲的严格要求下,他开始学习旋木技艺,并十分享受这个过程。

门里出身,自会三分。没多久,郑学平就基本掌握了捉刀、拉弓等要领,并能做出一些物件。

经过几年时间,郑学平掌握了较扎实的旋木技艺。他做的纺花锭和擀面杖又直又光滑,深受大家喜欢。之后,郑学平开始独立经营。他在尚庄村、沁阳市柏香镇、崇义镇等走街串巷,做纺花锭、鼓槌、擀面杖等,一边制作,一边摆摊儿卖。“1975年的时候,一个纺花锭卖1毛5分钱,我一天能卖出60根左右。”

“现在能够掌握旋木技艺的人不多了。村里的人都觉得我的手艺好。”说起自己的手艺,郑学平颇为自豪。“每步都不能含糊,慢慢拉弓、细细打磨,做出来的东西才能拿得出手。就像切块、修边、旋制这些过程,若对尺寸、比例的拿捏有一点误差,做出来的东西就不能用。”交谈过程中,记者发现,郑学平的手上布满了老茧。

随着社会的发展,纺织棉花的手艺在农村渐渐消失,纺花锭没了市场。从1984年开始,郑学平便不再做纺花锭了,主要以做擀面杖养家糊口。

采访过程中,郑学平向记者展示了这门手艺。他把木头劈成小方块,然后用刻刀将其一点一点削成光滑的圆柱形。凭着一张旋木床、一把拉弓、一把刻刀,短短十分钟,郑学平就做成了一根擀面杖。看似简单的过程,却凝聚着郑学平一辈子的心血。

旋木技艺的主要工具是旋木床。在旋木床上,两根用于脚蹬的木棍牵引着皮带,可以带动木料飞速旋转。旋木匠用各种刀具进行切、削、刻等操作。由于经常加工坚硬木料,郑学平的旋木床磨损较严重。他在旋木床的左侧挂了一小瓶油,用于润滑。

郑学平说,这些工具是父亲留给他的。“父亲从爷爷那里得到了这些工具,又把这些工具传给了我。”郑学平说。他对这些工具进行过多次改造,从最初的手拉式改造为现在的脚蹬式。后来,郑学平又把木制转轴改为铁制轴承,提高了工具的耐磨性。

“虽然旋木技艺工序简单,但要求严格。旋木匠需要不断练习。”郑学平称,旋木匠一般会挑选较硬的木料为原材料,然后根据顾客的要求,将其做成各式各样的生产生活用品。

选好木料后,旋木匠首先要根据材料的大小、材质等制坯,完成轮廓制作,然后进行粗旋操作。雕磨是最费功夫的过程。旋木匠要精工细作,让作品呈现出表面光滑、线条流畅、造型优美的效果。

由于没有图纸,何时采用刻刀、尖刀、锉刀,何时采用立刀、坡刀,全靠郑学平自己琢磨。旋木匠不仅要提高旋木技艺,还要心领神会,按照顾客的要求制作出令人满意的作品。

传统技艺盼新生

1990年,焦作有一户人家专门找上门,请郑学平做纺花锭。这让已经很多年没做纺花锭的郑学平感到意外。“想不到还会有人使用纺花锭,这让我非常欣喜。”郑学平说,自己多年未做纺花锭,手艺多少有些生疏。考虑过后,他还是接下了这个活儿。最终,郑学平做的纺花锭让对方非常满意。

“传统手艺丢不得。我在养家糊口的同时,要把旋木技艺传承下去。”郑学平说。掌握好旋木技艺需要较好的木工基础和悟性。如今,符合条件的年轻人并不多。现在,有的旋木匠已经改行,而郑学平和他的哥哥郑学河还在坚守这门手艺。

“闲暇之余,我和哥哥会思考怎样把旋木技艺传承下去。好在2013年,我市将捏棍技艺列入第二批市级非物质文化遗产。”郑学河说,这让他们对于旋木技艺的传承有了信心。

要掌握好旋木技艺,应做到手到、心到、功到。从儿时在父亲手把手的指导下学习旋木技艺起,郑学平便对旋木技艺多了一份执着。郑学平说:“我父亲教导我们,无论制作什么都要严格要求,精益求精。这是最基本的东西。”

“学习旋木技艺费时、费力,大部分年轻人不愿意学。我不能让老祖宗的手艺断在我们这一代人手里。如果有人愿意学,我会毫无保留地将旋木技艺传授给他。”郑学平说。