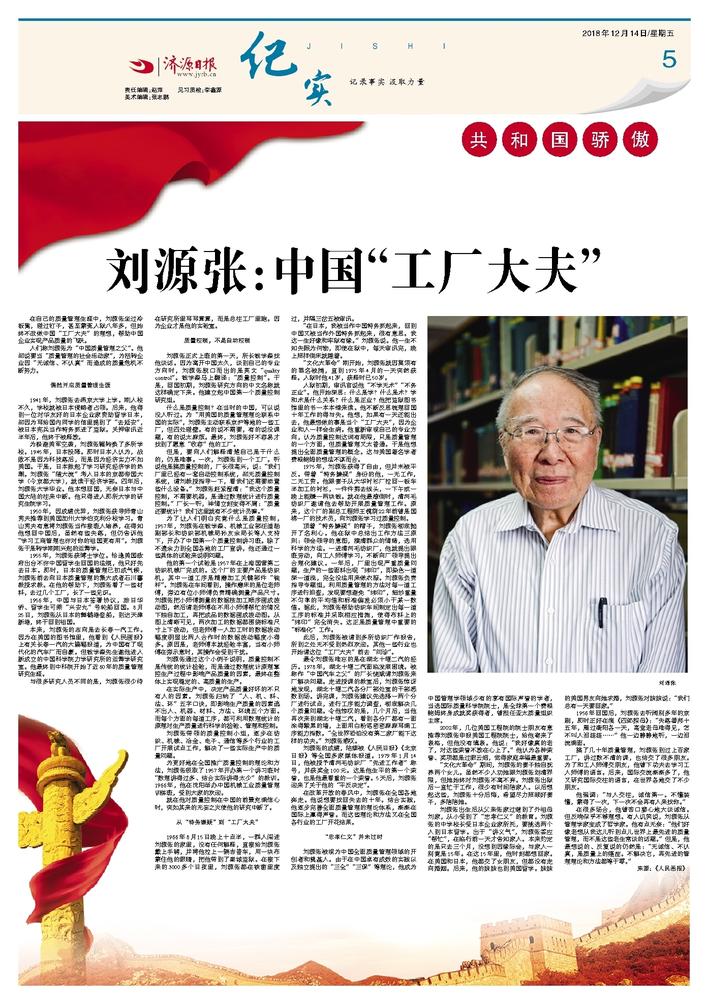

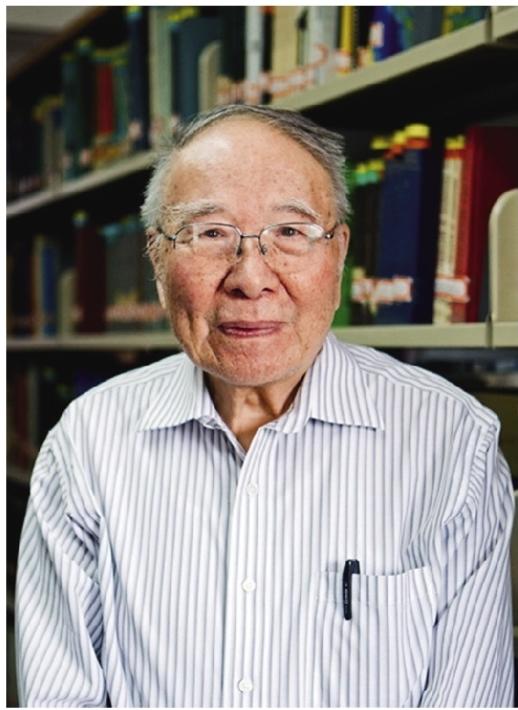

在自己的质量管理生涯中,刘源张坐过冷板凳,碰过钉子,甚至蒙冤入狱八年多,但始终不改做中国“工厂大夫”的理想,帮助中国企业实现产品质量的飞跃。

人们称刘源张为“中国质量管理之父”。他却说要当“质量管理的社会活动家”,为扭转企业因“无诚信、不认真”而造成的质量危机不断努力。

偶然开启质量管理生涯

1941年,刘源张去燕京大学上学。刚入校不久,学校就被日本侵略者占领。后来,他得到一位对华友好的日本企业家资助留学日本,却因为写给国内同学的信里提到了“去延安”,被日本宪兵当作特务抓进了监狱。关押审讯近半年后,他终于被释放。

为躲避美军空袭,刘源张辗转换了多所学校。1945年,日本投降。那时日本人认为,战败不是因为科技落后,而是因为经济实力不如美国。于是,日本掀起了学习研究经济学的热潮。刘源张“随大流”考入日本的京都帝国大学(今京都大学),就读于经济学部。四年后,刘源张大学毕业。他本想回国,无奈日本与中国大陆的往来中断。他只得进入那所大学的研究生院学习。

1950年,因成绩优异,刘源张获导师青山秀夫推荐到美国加州大学伯克利分校学习。青山秀夫有意将刘源张当作接班人培养,在得知他想回中国后,虽然有些失落,但仍告诉他“学习工商管理也许对你的祖国更有用”。刘源张于是转学刚刚兴起的运筹学。

1955年,刘源张获博士学位。恰逢美国政府出台不许中国留学生回国的法规,他只好先去日本。那时,日本的质量管理已初成气候,刘源张前去向日本质量管理的集大成者石川馨教授求教。在他的帮助下,刘源张看了一些材料,去过几个工厂,长了一些见识。

1956年,中国与日本签署协议,旅日华侨、留学生可乘“兴安丸”号轮船回国。8月25日,刘源张从日本的舞鹤港登船,到达天津新港,终于回到祖国。

本来,刘源张的志向是去长春一汽工作。因为在美国的图书馆里,他看到《人民画报》上有关长春一汽的大篇幅报道,为中国有了现代化的汽车厂而自豪。但钱学森先生邀他进入新成立的中国科学院力学研究所的运筹学研究室。他最终到中科院开始了近60年的质量管理研究生涯。

与很多研究人员不同的是,刘源张很少待在研究所里写写算算,而是总往工厂里跑。因为企业才是他的实验室。

质量控制,不是自动控制

刘源张正式上班的第一天,所长钱学森找他谈话。因为离开中国太久,谈到自己的专业方向时,刘源张脱口而出的是英文“quality control”。钱学森马上翻译:“质量控制”。于是,回国初期,刘源张研究方向的中文名称就这样确定下来。他建立起中国第一个质量控制研究组。

什么是质量控制?在当时的中国,可以说没人听过。为“用美国的质量管理理论联系中国的实际”,刘源张主动联系京沪等地的一些工厂,但四处碰壁。有的说不需要,有的说没课题,有的说太麻烦。最终,刘源张好不容易才找到了愿意“收容”他的工厂。

但是,要向人们解释清楚自己是干什么的,仍是难事。一次,刘源张到一个工厂。听说他是搞质量控制的,厂长很高兴,说:“我们厂里已经有一套自动控制系统,却无质量控制系统,请刘教授指导一下,看我们还需要添置些什么设备。”刘源张赶紧澄清:“我这个质量控制,不需要机器,是通过数理统计进行质量控制。”厂长一听,神情立刻变得不屑:“质量还要统计?我们这里就有不少统计员嘛。”

为了让人们明白究竟什么是质量控制,1957年,刘源张在钱学森、机械工业部汪道涵副部长和纺织部机械局孙友余局长等人支持下,开办了中国第一个质量控制讲习班。除了不遗余力到全国各地的工厂宣讲,他还通过一些具体的试验来说明问题。

他的第一个试验是1957年在上海国营第二纺织机械厂完成的。这个厂的主要产品是纺织机,其中一道工序是精磨加工关键部件“锭杆”。刘源张在车间看到,操作磨床的是位老师傅,旁边有位小师傅负责精确测量产品尺寸。刘源张把小师傅测量的数据按加工顺序画成波动图,然后请老师傅在不用小师傅帮忙的情况下独自加工,再把成品的数据画成波动图。从图上清晰可见,两次加工的数据都围绕标准尺寸上下波动,但老师傅一人加工时的数据波动幅度明显比两人合作时的数据波动幅度小得多。原因是,老师傅本就经验丰富,当有小师傅在旁示意时,其操作会受到干扰。

刘源张通过这个小例子说明,质量控制不是传统的统计检验,而是通过数理统计原理掌控生产过程中影响产品质量的因素,最终在整体上实现稳定的、高质量的生产。

在实际生产中,决定产品质量好坏的不只有人的因素。刘源张归纳了“人、机、料、法、环”五字口诀,即影响生产质量的因素逃不出人、机器、材料、方法、环境五个方面。而每个方面的每道工序,都可利用数理统计的原理对生产质量进行科学的检验、管理和控制。

刘源张带领的质量控制小组,逐步在纺织、机械、冶金、电子、通信等多个行业的工厂开展试点工作,解决了一些实际生产中的质量问题。

为更好地在全国推广质量控制的理论和方法,刘源张吸取了1957年开办第一个讲习班时“数理讲得过多、结合实际讲得太少”的教训。1966年,他在沈阳举办中国机械工业质量管理训练班,受到大家的欢迎。

就在他对质量控制在中国的前景充满信心时,突如其来的无妄之灾使他的研究中断了。

从“特务嫌疑”到“工厂大夫”

1966年8月15日晚上十点半,一群人闯进刘源张的家里,没有任何解释,直接给刘源张戴上手铐,并将他拉上一辆吉普车,用一块布蒙住他的眼睛,把他带到了秦城监狱。在接下来的3000多个日夜里,刘源张都在铁窗里度过,并隔三岔五被审讯。

“在日本,我被当作中国特务抓起来,回到中国又被当作外国特务抓起来,很有意思。我这一生好像和牢狱有缘。”刘源张说。他一生不知失眠为何物,即使在狱中,每天审讯完,晚上照样倒床就睡着。

“文化大革命”刚开始,刘源张就因莫须有的罪名被捕,直到1975年4月的一天突然获释。入狱时他41岁,获释时已50岁。

入狱初期,审讯官说他“不学无术”“不务正业”。他开始深思:什么是学?什么是术?学和术是什么关系?什么是正业?他把监狱图书馆里的书一本本借来读。他不断反思梳理回国十年工作的得与失。他想,如果有一天还能出去,他最想做的事是当个“工厂大夫”,因为企业和人一样会生病。他重新审视自己的专业方向,认为质量控制这词有局限,只是质量管理的一个方面,但质量管理又太普通。于是他想提出全面质量管理的概念。这与美国著名学者费根鲍姆的想法不谋而合。

1975年,刘源张获得了自由,但并未被平反。带着“特务嫌疑”身份的他,一无工作,二无工资。他跟妻子从大华衬衫厂拉回一板车半加工的衬衫,一件件剪去线头,一下午或一晚上能赚一两块钱。就在他最潦倒时,清河毛纺织厂邀请他去帮助开展质量管理工作。原来,这个厂的副总工程师王槐荫22年前曾是国棉一厂的技术员,向刘源张学习过质量控制。

顶着“特务嫌疑”的帽子,刘源张彻底抛开了名利心。他在狱中总结出工作方法三原则:领会领导的意图,摸清群众的情绪,选用科学的方法。一进清河毛纺织厂,他就提出跟班劳动,向工人师傅学习,不断向厂领导提出合理化建议。一年后,厂里出现严重质量问题,生产的一些面料出现“纬印”,即染色一道深一道浅,完全没法用来做衣服。刘源张负责指导专题组,利用质量管理的方法对每一道工序进行排查,发现要想避免“纬印”,细纱重量不匀率的平均值和标准偏差必须小于某一数值。据此,刘源张帮助纺织车间制定出每一道工序的标准并采取相应措施,使得布料上的“纬印”完全消失。这正是质量管理中重要的“标准化”工作。

此后,刘源张被请到多所纺织厂作报告,所到之处无不受到热烈欢迎。其他一些行业也开始请这位“工厂大夫”前去“问诊”。

最令刘源张难忘的是在湖北十堰二汽的经历。1978年,湖北十堰二汽面临发展困境。被称作“中国汽车之父”的厂长饶斌请刘源张来厂解决问题。走进授课的教室后,刘源张惊讶地发现,湖北十堰二汽各分厂部处室的干部悉数到场。讲完课,刘源张建议先选择一两个分厂进行试点,进行工序能力调查,彻底解决几个质量问题。令他惊叹的是,几个月后,当他再次来到湖北十堰二汽,看到各分厂都有一面涂得黢黑的墙,上面用白粉笔密密麻麻写满工序能力指数。“全世界恐怕没有第二家厂能下这样的功夫。”刘源张感叹。

刘源张的成绩,陆续被《人民日报》《北京日报》等全国多家媒体报道。1979年1月14日,他被授予清河毛纺织厂“先进工作者”称号,并获奖金100元。这是他生平的第一个荣誉,也是他最看重的一个荣誉。5天后,刘源张迎来了关于他的“平反决定”。

在改革开放的春风中,刘源张在全国各地奔走。他说想要找回失去的十年。结合实践,他逐步完善全面质量管理的理论体系,渐渐在国际上赢得声誉。而这些理论和方法又在全国各行业的工厂开花结果。

“忠孝仁义”并未过时

刘源张被视为中国全面质量管理领域的开创者和奠基人。由于在中国卓有成效的实践以及独立提出的“三全”“三保”等理论,他成为中国管理学领域少有的享有国际声誉的学者,当选国际质量科学院院士,是全球第一个费根鲍姆终身成就奖获得者,曾担任亚太质量组织主席。

2002年,几位美国工程院的院士朋友有意推荐刘源张申报美国工程院院士,给他寄来了表格,但他没有填表。他说:“我好像真的老了,对这些荣誉不放在心上了。”他认为各种荣誉、奖项都是过眼云烟,觉得家庭幸福最重要。

“文化大革命”期间,刘源张的妻子独自抚养两个女儿。虽然不少人劝她跟刘源张划清界限,但她始终对刘源张不离不弃。刘源张出狱后一直忙于工作,很少有时间陪家人。以后想起这些,刘源张十分后悔,希望尽力照顾好妻子,多陪陪她。

刘源张出生后从父亲张家过继到了外祖母刘家,从小受到了“忠孝仁义”的教育。刘源张的中学校长受日本企业家所托,要挑选两个人到日本留学。出于“讲义气”,刘源张答应“帮忙”,在临行前一天才告知家人。本来约定的是只去三个月,没想到因缘际会,与家人一别竟是15年。在这15年里,他时刻都想回家。在美国和日本,他都交了女朋友,但都没有走向婚姻。后来,他的妹妹也到美国留学。妹妹的美国男友向她求婚,刘源张对妹妹说:“我们总有一天要回家。”

1956年回国后,刘源张去听阔别多年的京剧,那时正好在演《四郎探母》:“失落番邦十五年,雁过衡阳各一天,高堂老母难得见,怎不叫人泪涟涟……”他一边静静地听,一边泪流满面。

搞了几十年质量管理,刘源张到过上百家工厂,讲过数不清的课,也结交了很多朋友。为了和工人师傅交朋友,他曾下功夫去学习工人师傅的语言。后来,国际交流渐渐多了,他又研究国际交往的语言,在世界各地交了不少朋友。

他强调:“与人交往,诚信第一。不懂装懂,蒙得了一次,下一次不会再有人来找你。”

在很多场合,他曾苦口婆心地大谈诚信。但反响似乎不够理想。有人讥笑说,刘源张从管理学家变成了哲学家。他有点无奈:“他们好像老想从我这儿听到点儿世界上最先进的质量管理,而不是这些老生常谈的话题。”但是,他最想说的、反复说的仍然是:“无诚信、不认真,是质量上的癌症。不解决它,再先进的管理理论和方法都等于零。”

来源:《人民画报》