1964年之后,济钢进入动荡时期。尽管全厂职工在困境中奋力前行,但济钢的经营状况还是跌到了谷底,大小高炉相继停产。“济源钢铁厂”成了“济源铸造厂”,几个月后又成了“机车车辆修理厂”。

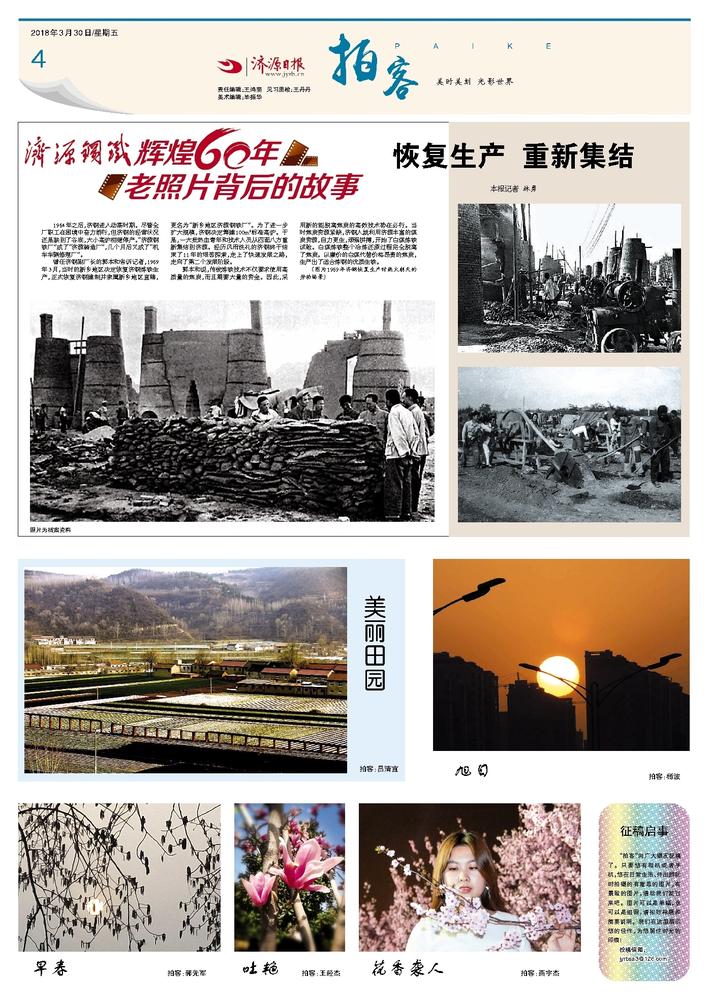

曾任济钢副厂长的郭本和告诉记者,1969年3月,当时的新乡地区决定恢复济钢炼铁生产,正式恢复济钢建制并隶属新乡地区直辖,更名为“新乡地区济源钢铁厂”。为了进一步扩大规模,济钢决定筹建100m3标准高炉。于是,一大批热血青年和技术人员从四面八方重新集结到济源。经历风雨洗礼的济钢终于结束了11年的艰苦探索,走上了快速发展之路,走向了第二个发展阶段。

郭本和说,传统炼铁技术不仅要求使用高质量的焦炭,而且需要大量的资金。因此,采用新的能脱离焦炭的高效技术势在必行。当时焦炭资源紧缺,济钢人就利用济源丰富的煤炭资源,自力更生,顽强拼搏,开始了白煤炼铁试验。白煤炼铁整个冶炼还原过程完全脱离了焦炭。以廉价的白煤代替价格昂贵的焦炭,生产出了适合炼钢的优质生铁。

(图为1969年济钢恢复生产时热火朝天的劳动场景)