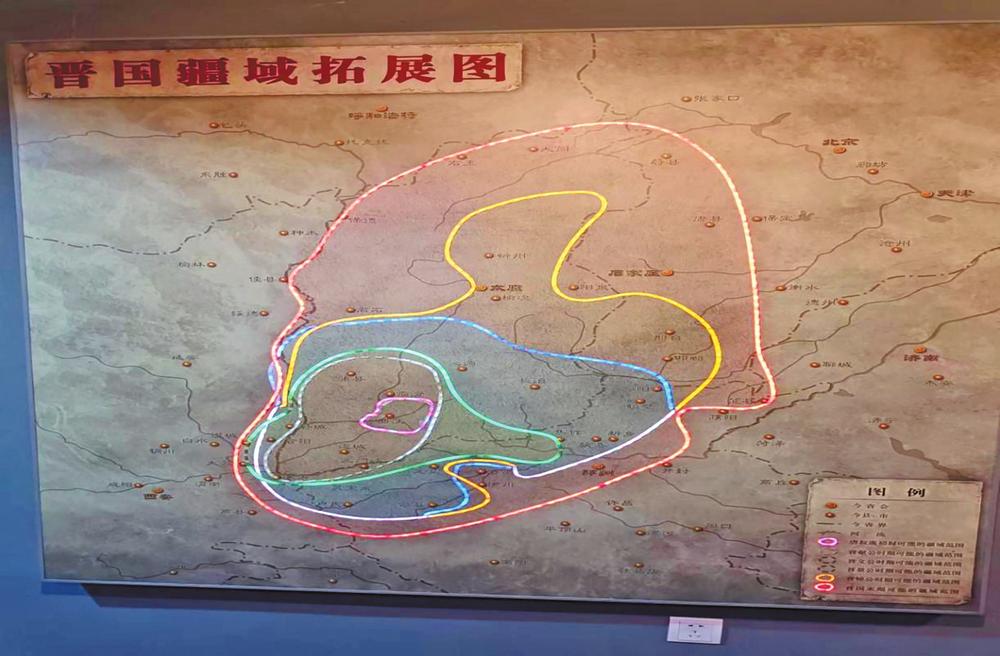

晋国疆域拓展图

济源县志中的邵原关图

(接上期)

轵关陉之要邑

轵关陉道相对于虞坂巅軨道、中条浢津道而言,道路比较长且需穿行丛山,道路各段有着不同的控制点或要冲地带。大体从西向东有“绛县三岔口”、皋落、王垣、邵(召)、 王屋、原等几个重要的城镇。

绛县北有绛山(紫金山),东临中条群山,南面中条支脉,其间涑水流经,为涑水上游地区,形成一个西部半开放的小盆地。其地理位置非常重要,向北通临汾盆地,南接运城盆地,东行即入中条与太行山中古道以及晋“南阳之地”,再过河至洛阳盆地。显然为一个道路“三岔口”的要点,直接扼守轵关陉道的咽喉。西周时,绛县三岔口地带应先属倗国地域。晋国与倗国中间为绛山,仅一山之隔,而绛山东缘山势平缓,形成通道,在今绛县槐泉、下村一带是绛山、中条山之间的走廊,田建文、杨林中先生称之为“轵关陉绛县段”。晋与倗二者可能由此廊道交往,然而倗国地域最终成为晋国领土。马保春先生推测晋国的曲沃旁支渐渐强大,向南拓展,并相继攻灭了董、倗等国族。曲沃旁支临近该廊道,不排除也是通过此通道进入倗国境内继而灭掉倗国的可能性。此外,在轵关陉道山西绛县境内,西出中条山进入相对平坦地带就存在多处较为密集的遗址,如东店、西冷口、宋东、宋村北堡等等,这些明显属于扼守道路咽喉之地,分布的密集聚落应该与该道路有着一定的关系。

皋落是道路由西向东进入中条山的第一个“控制中心”。从绛县三岔口进入中条山,越过横岭关,所在相对平坦的山间小型谷地即皋落氏所在地。就地理位置而言恰恰也为本文轵关陉道所经之地。

皋落往东,即至古城,即原来垣曲县县治所在。《纪要》:“垣曲县,汉河东郡垣县地。后魏皇兴四年,置白水县,为邵郡治。后周兼置邵州,改县曰亳城。隋开皇初,郡废。大业初,州废,改县为垣县,属绛郡。义宁初,曰邵原郡。唐武德初,置邵州。贞观初州废,县仍属绛州。龙朔三年,改属洛州,长安二年复故。贞元二年,又属陕州。元和三年,还属绛州。宋改为垣曲县。今城周四里,编户十九里。”垣曲亦称垣、王垣。陈梦家先生认为王垣或垣是卜辞中的“亘”或“亘方”,地在绛州垣县东二十里,今垣曲县东王茅一带。亘方在卜辞中多见,是商王朝一个重要的敌对方国,常常侵扰殷商边地,也常被商王征伐。古本《竹书纪年》言:“ (魏武侯) 十一年,城洛阳及安邑、王垣。”《史记·魏世家》亦言:“二年,城安邑、王垣。”安邑与王垣并列言及,对魏国而言,王垣是一座重要城池,地位与安邑,甚至与洛阳同等重要。王垣即今垣曲县,与夏县相邻,而垣曲恰又处在通洛阳的轵关陉道上。

20世纪90年代,因修小浪底水库,山西省有关部门对古城遗址进行了考古发掘,经过近20年的努力,特别是通过对四面城垣以及城门、道路、城内居民区、手工业区、宫殿区的逐一发掘,一座商代城邑完整地呈现在人们面前。垣曲商城发现后,引起学术界广泛关注,不少学者围绕垣曲商城的发现、发掘,对商城的性质展开研究讨论。陈昌远教授在1987年第1期《历史研究》上著文《商族起源地望发微——兼论山西垣曲商城发现的意义》,认为商族起源地在晋南,“契后藩”和“汤居亳”其地都应在晋南。据文献载,垣曲在历史上曾设亳城县,《旧唐书·地理志》:“隋义宁元年,置亳城县。”《寰宇记》:“古亳城在垣曲西北十五里。”他认为古代设亳城县与汤居亳有关系,加上发现了一座相当于早商文化的古代夯土城址,其推断垣曲商城为汤始居亳的最早亳都。《垣曲商城》的编写者佟伟华提出,此城可能是亘方之都,是一处青铜冶铸重地。亦有很多学者根据城邑西南的双道城垣以及此城,建于三面临水的亳清河北岸高台地之上,认为这是一座军事重镇。不管结论如何,但可以肯定的是,垣曲自古就是轵关陉上一个重要的城镇。

垣曲往东,就进入了邵原。

《纪要》:“邵城在县东。亦曰郫邵。”《博物记》:“垣县东九十里有郫邵之阨。”《春秋》:“文八年,晋贾季迎公子乐于陈,赵孟杀诸郫。即郫邵也。”《左传》:“又襄二十二年,齐侯伐晋,取朝歌,入孟门,登太行,张武军于荧庭戍郫邵。”孔颖达曰:“垣县有召亭,是也。”宋白曰:“其地即周召分陕之所,今有邵原祠,在垣县东六十里古棠树下,魏邵郡盖因以名。”邵古作“召”“召方”,也称“刀方”。在卜辞中的“召方”也是殷商西境的劲敌方国。邵方地望,孙亚冰等认为召应在殷都以西,今山西中北部靠近辔方。卜辞有“壬申卜,御召于辔”(《合集》33030/4)。林欢考证辔地在晋南阳城与垣曲之间,且屡见“在辔”“至辔”“步自辔”等,辔应在商王前往召方征伐的交通要道上。辔地紧邻晚商殷西重要田猎区修武、沁阳西北部,故商王在此屡有活动是可以理解的。卜辞还有“王其田于刀,屯日亡灾,泳王”(《屯南》2341/3)。商王曾田猎于召。西周建立后,召公奭受封于燕地,长子克到燕地(今北京琉璃河一带)任燕侯。召公奭本人则在镐京辅佐朝政,其“采邑”先在陕西岐山一带,召公后随平王东迁,其采邑也变换到了太行山南垣曲、召原一带。日本学者竹添光鸿的《左氏会笺》有“《春秋》所书召伯,乃东迁后别受采邑,在今绛州垣曲县之召原”。《府志》载:“三公庙,在邵原里,祀周公、召公、毕公。”

《左传·成公十六年》:“九月,晋人执季孙行父,舍之于苕丘。”晋地苕丘,杨伯峻先生认为苕从“召”声,孙亚冰等认为召方可能就在邵原。《左传·襄公二十三年》:“齐侯遂伐晋,取朝歌,为二队,入孟门,登太行,张武军于荧庭,戍郫邵,封少水,以报平阴之役,乃还。”郫邵亦属晋地,从位置上看,苕丘极可能就是郫邵。山南的平地曰郫,“郫邵”二字,顾名思义,即邵地在山之南,综合起来,郫邵即为今之济源西六十公里之邵原镇。

在邵原西、垣曲东的北白鹅村,近年发现一处大型文化遗存,经考古发掘是一处两周之际位于成周王畿之内的周朝王卿高级贵族的墓地。它规模较大,出土器物种类丰富,包括铜、玉、石、漆、陶、骨、蚌贝、铅、金等各类文物总计500余件套。其中,礼器类有鼎、甗、簋、盨、铺、罐等,礼乐器有编钟和石磬。最重要的收获是发现带有铭文的铜器近50件套,铭文内容文字清晰,计14篇。经专家解读铭文,证明召公的封地就在今邵原一带,此墓证实就是召公的家族墓。

《县志》载:“邵原关,县西一百二十里,旧邵亭。邵原关巡检司署,康熙二十九年巡检傅登吉重修。”秦汉时的亭,是和现在的乡镇差不多的行政单位,它管辖的范围为方圆十里。亭有亭长,为秦汉时期最基层的官吏之一,其主要职责有查验过往旅客、货物运输、采购、文件传送、缉拿贼盗等。汉高祖刘邦就曾任亭长。巡检司始于五代,盛于两宋,元明清均有设置。巡检司为明清两代县级衙门底下的基层组织(类似公安派出所),一般设于关津要道要地,归当地州县管辖,巡检统领相应数量的弓兵,负责稽查往来行人,打击走私,缉捕盗贼。除邵原外,济源其他地方则没有设巡检司。

邵原东即王屋。

《纪要》:“王屋城在济源县西八十里。周邵康公邑。汉为河东郡垣县地。后魏置苌平县,属邵郡。后周改为王屋县,兼置怀州治焉,州寻废,置王屋郡。隋初郡废,县属怀州。唐初因之。显庆中,改属洛州。会昌中,仍属怀州。宋属河南府。金属孟州。元省入济源县。”旧《志》:“城在孟州西北百三十里。”唐代洛阳为东都,王屋直属洛州,为京畿要地。相距十五里的王屋山为道教圣地,阳台宫、迎恩宫、紫微宫、十方院、总仙宫、清虚宫等宫观林立,司马承祯号为“天下第一洞天”,文人墨客多游于此,李白在此留下《上阳台帖》。

王屋又东,即原城。

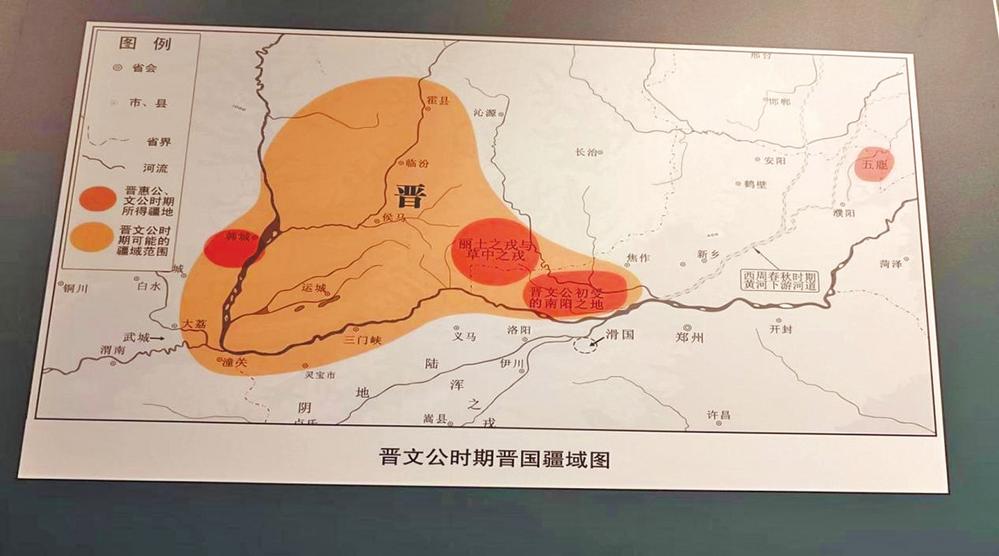

晋文公时,“原”是周赐南阳之地。原曾是夏王朝的都城,《竹书纪年》记载:“少康十八年,迁于原。”“帝宁居原,五年迁老丘。”济源境内发现有多处龙山文化遗址,应该是二里头文化扩张的结果,可见原地在古代的重要地位。从地理位置看,“原”正在轵关陉道之上,是继邵(召) 而东的另一重要控制地点。

《孟子》载:“舜生于诸冯,迁于负夏,耕于历山,卒于鸣条。”诸冯在今垣曲县诸冯山下,负夏在今垣曲县历山镇,历山即今之垣曲县舜王坪,鸣条即运城夏县西。舜活动的这几处地方,均与轵关陉有密切关系。综合来看,轵关陉古已有之,只是当时没有命名。从当时生产力水平很低的情况来看,路况可能很差。春秋初年,方国林立,戎、狄占据王屋山道路阻塞,到晋文公据有南阳图霸中原,晋国对此路着力经营,轵关陉才大放异彩,成为晋国的“国道”,从而广为人知,以致后来又列为“太行八陉”之首。

轵关陉犹如一条彩练,连接着河东和河内;贯穿起一串城镇,闪耀在历史长河中。

轵关陉之姓氏源起

发源于济源的姓氏,主要有原、邵、樊、苗四氏,最初的聚居地都与轵关陉相关。

原:据《姓氏急就篇》载,西周初,周文王第十六子姬丰受封于原(亦称原叔),建立原国,世为伯爵。春秋时原国为晋文公所灭。其后人以姬为姓,以原为氏。晋文公又将原地分给赵衰(cui),儿子赵同袭任原大夫(亦称原同),其后以原为氏,形成又一支原姓。

邵:据《通志·氏族略·以邑为氏》《万姓统谱》等史料记载,周初大臣召公奭(shi),姬姓,因食邑于召(在今陕西凤翔东南),被称为召公或召伯。周武王灭商后,移封召国于河南济源西的郫地(又称郫邵),与周公旦诸子凡、茅、蒋、邢、祭、胙、卫及郑等国一起,环绕殷墟监管商之遗民。后来召公奭之长子转封于燕国,留在济源的次子仍称召公,其后人以邵为氏。近年在相邻的垣曲北白鹅发现其家族大型墓地。

樊:源于姬姓。周太王想传位于季历及其子姬昌,太伯与仲雍避让奔吴,建立吴国。西周灭商,周武王封仲雍之后周章为吴君。周宣王时,又任虞仲后人仲山甫为百官之首,因有贤德敢谏言,赐封京畿内地的济源西南阳邑(今承留曲阳)建立樊国,即为阳樊,后人以樊为氏。

苗:出自芈姓、斗氏。据《通志·氏族略》《元和姓纂》及《风俗通》记载,春秋时楚国王室发生“若敖之乱”, 令尹斗椒以罪被诛,其子贲皇恐祸及己,遂亡命晋国,晋君待他礼遇有加。后晋楚交恶,在鄢陵大战,时楚军势大,晋军将士均怀恐惧之心,贲皇使献计于首卿赵武:楚之精兵俱在中军,可先击左右两军,然后乘胜合攻中军,定可一举击溃楚军。赵武纳之,大败楚军。是故史传“楚材晋用”之佳话。因贲皇封食采于苗亭,后世子孙便以邑为氏,称苗姓,并尊贲皇为其得姓始祖。

乾隆版《县志》载:“苗亭,春秋苗贲皇采邑,在轵关南。”《府志》载:“按《水经注》,濝水(今上称大店河、下称大峪河)夹山东南流,径故城东,即濝关也,西曲径关城南,历轵关南,径苗亭,又东注于河。”关于苗亭,历史文献记载一致。另据小浪底考古资料,苗亭在今之济源大峪镇苗王寨,此地瓦砾遍地,遗址尚存,佐证这就是苗姓最初的发源地。战国后期,苗姓祖居地深受战火侵扰,故大批族人或北徙今山西长治,或东迁今山东定陶,后经繁衍发展,上党和济阴为苗姓郡望。

(待续)