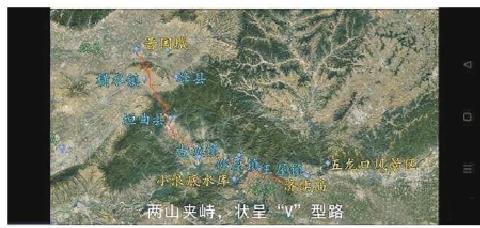

轵关陉路线图

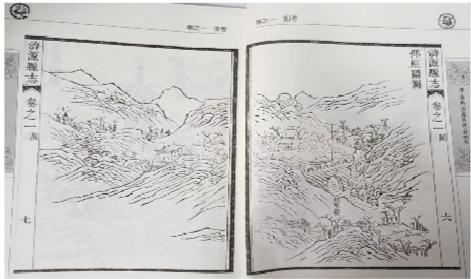

济源县志中的邵原关图

巍巍太行山,逶迤绵延四百余公里。它横亘在华北平原与黄土高原之间,是中国东部地区的重要山脉和地理分界线。其山间通道紧临洛阳、西安、邺城、大同和北京等古都,深刻影响着中国的历史演进。言及太行山区的古代交通,“太行八陉”是最为人熟知的一组地理概念,即轵关陉、太行陉、白陉、滏口陉、井陉、飞狐陉、蒲阴陉、军都陉。陉,即山脉中断的地方。简而言之,八陉即穿越太行山的八条交通要道。其中的轵关陉作为“太行八陉”的第一陉,是连接河东和河内的一条主要通道,也是古代济源地区唯一的“国道”,就很有必要论述一番了。

轵道的前世今生

轵道起始于太行山以南黄河以北的一条大路。它是上古时期自西而东的干道,这条道路从现在的关中,沿黄河北岸到达唐地,再东到皋落,至郫邵,过王屋、济源,向南过黄河而至洛邑。史有禹道、商道之称,春秋时晋文公启南阳,称之为轵道。

禹开东道。大禹治水,千古佳话。他划定了九州,疏通河流,开通了九条路。从中可以看到“陉关陉”之前的历史轨迹。

《史记·夏本纪》中说“导(道)九山:汧及岐至荆山,逾于河;壶口、雷首至于太岳;砥柱、析城至于王屋;太行、常山至于碣石,入于海;西倾、朱圉、鸟鼠至于太华;熊耳、外方、桐柏至于负尾;道嶓冢,至于荆山;内方至于大别;汶山之阳至衡山,过九江,至于敷浅原。”《尚书》也有相似的记载。

从九条禹道可以看出,大禹在治水之始就意识到了黄河以北太行之南这条道路的重要性,其中九道中的四条都涉及或影响到了后来轵道的开辟与形成。第一条禹道始于汧山到达岐山再到荆山,而后越河而北,便进入今天的轵道了。炎帝神农氏在汧山祭祀祖先,称为太岳;岐山是炎帝部落和周文化的发源地,太古亶公从豳迁至岐山开始了周国的建设,为周朝建立奠定了基础,当然也是周王室东扩必然之道。荆山,位于陕西省阎良区、三原县、富平县三地交界处。《尚书·禹贡》:“导岍及岐,至于荆山。”孔颖达疏:“《地理志》云:《禹贡》北条荆山在冯翊怀德县南。”《后汉书·郡国志一·冯翊》刘昭注引晋皇甫谧《帝王世纪》:“禹铸鼎於荆山,在冯翊怀德之南,今其下(有)荆渠也。”禹在此活动有史为证。第二条禹道是从壶口到达雷首山,一直延伸到太岳山。壶口和雷首山都在黄河北岸的运城地区,壶口跨壶关县界处,以两峰夹峙而中虚,壮如壶口,又名壶山,雷首山位于今山西省中条山脉西南端,介于黄河和谏水之间,主峰在山西芮城西北,太岳山位于晋东南豫西北地区。第三条道从砥柱山到析城山,一直开到王屋山。《辞源》解释:此三山相连,东行。非河中砥柱。一种说法是位于王屋山西边的历山,海拔2300米直插云天,犹如砥柱。析城山位于河南济源与山西阳城交界。王屋山位于今济源市,东依太行,西接中条,北连太岳,南临黄河。第四条是太行山、常山一直开到碣石山。这里的太行山就是今天太行八陉第一陉所经之地,又名五行山。

由此可以看出,禹开九道,有四条道路与后来的轵道重叠或关联,也就是说最初的轵道。

在“禹道”之后,殷商族作为有夏之国最为重要的部落,崛起于晋南河东之地, 随着历史文物的出土,证明昔阳县皋落为古时上皋落,垣曲县皋落应为最早太子申生伐东山皋落氏的赤狄皋落氏之居地。商汤与夏桀在今山西安邑展开鸣条之战,决定了殷商朝的统治地位,之后他们又沿“禹道”东行迁徙。殷商族是一个崇尚鬼神的国度,在殷商五百多年的波澜壮阔的岁月,殷商贵族总要沿着黄河北岸这条道路,回到故土,祭祀自己的祖先,可以想见这条“商道”一直畅通无阻,贯通东西。

申生伐皋落。《左传》载“晋居深山中,戎、狄与之为邻”。最初的晋国,在今天的翼城、曲沃一带,面积不大,国力也不强。到晋献公时“并国十七,服国三十八”,晋国才慢慢强大起来,其国都先在今天的曲沃,后迁到相距不远的新田(今侯马)。当时的晋国到洛邑朝见周天子,却无近路可通。原来晋国的东南有倗国和皋落氏,尤其是皋落氏,彻底挡住了晋国的东进道路。皋落,亦称东山皋落氏,皋落狄,或简称“皋”。是春秋时赤狄的一支。初分布于成周西北、晋都绛东南,即今山西省垣曲县一带,与晋紧邻,时不时袭扰晋国,威震晋都,有“狄之渠帅”之称。《左传·闵公二年》:“晋侯使太子申生伐东山皋落氏。”《史记·晋世家》也言:“十七年,晋侯使太子申生伐东山……太子遂伐东山。”记载较为详细的《国语·晋语一》云:“骊姬曰:‘以皋落狄之朝夕岢我边鄙,使无日以牧田野,君之仓廪固不实,又恐削封疆。君盍使之伐狄,以观其果于众也,与众之信辑睦焉。若不胜狄,虽济其罪可也,若胜狄……君其图之。’公悦,是故使申生伐东山。”晋献公派太子申生讨伐东山皋落氏,虽表面是骊姬唆使,但皋落氏利用山势之利侵扰晋国边鄙成患应该是实情,同时也说明皋落氏的强大。

关于皋落氏的位置,杨伯峻先生认为在今山西垣曲县的皋落镇。洛阳伊川出土的战国晚期铜戈铭文言:“十一年,咎茖会命少曲,工(师) 舒憙,冶午。”材料公布者蔡运章等先生认为“咎茖”即皋落,其地在今垣曲县皋落镇,李家浩先生虽就铭文考释与之不同,但却也认同皋落及其地望的判断。即今垣曲县城所在地东皋落镇一带,当时应为皋落族势力范围。申生打败皋落并占据其地之后,晋国东进之路就顺畅了许多。

文公开辟轵道。晋文公即位,抓住一切机会向东发展,参加诸侯争霸,开启“东道”。《国语·晋语四》记载:“冬,襄王避昭叔之难,居于郑地汜……公悦,乃行贿于草中之戎与丽土之狄,以启东道。”周襄王避叔带之乱出居在外,使人至晋告难,子犯劝晋文公纳襄王以求诸侯,晋文公为了勤王,行贿于“草中之戎”与“丽土之狄”。“草中之戎”与“丽土之狄”占据的地方,顾颉刚先生和沈长云先生都认为在晋东南析城山、王屋山一带。可见,晋东南方向通往洛阳盆地的成周途中有“草中之戎”与“丽土之狄”,此“东道”其中一段为其控制,晋文公只能行贿以借道。当时,晋国已据有今垣曲,此“东道”只能是本文论述的轵关陉道。《国语》载“二年春, 公以二军下, 次于阳樊”,公元前635年,晋文公发兵攻破叔带所居之温邑,活捉叔带并将其处决,随后迎周襄王回都,平息了成周的内乱。《左传·僖公二十五年》:“(周襄王)与之阳樊、温、原、攒茅之田,晋于是始启南阳。”周襄王为表感谢,就把原属周天子的“阳樊、温、原、攒茅之田”赐给晋文公,阳樊即今之河南济源承留一带。温即今之温县。原,正义引《括地志》云:“ 故原城在怀州济源县西北二里。”陈梦家考证晚商卜辞中“原”地,认为在济源西北15里处。今济源火车站东邻有原城遗址。阳樊、温、原、攒茅四地并举,可知攒茅也距今之济源不远。占有此四地,晋国再也不是一个深山中的小国了,晋国通往周天子所在的洛阳盆地的通道终于打通,晋亦有了参与东方事务的桥头堡。此地晋人称之为“南阳”,汉代称河内。晋文公向东的出兵路线,正是晋东南通往洛邑的路线,即本文所言的绛县、垣曲东行至济源之间的轵关陉道,二者路线相合。当然晋国境内还有一条可达洛阳的道路,即南行经虞坂巅軨道过黄河,再东行入洛阳盆地,这条今被称为“阳壶古道”的路,崎岖难行,且距离远,相比之下,轵关陉道显然是晋国进入洛阳盆地的捷径。

《史记·晋世家》载:“冬十二月,晋兵先下山东,而以原封赵衰。”《史记·赵世家》也有载:“重耳为晋文公,赵衰为原大夫,居原,任国政。”

轵关陉是晋国向东扩张的通道,也是其的参与中原争霸必经之路,是晋国最重要的生命线。因而晋文公一占领南阳(今济源一带),立即把重臣赵衰封到原地(《国语》:“晋文公父事狐偃,师事赵衰。”今济源轵城有赵衰墓),足见其对此地的重视。从此以后,晋国有了东进的通道,该道路自然也成了沟通晋国腹地汾涑流域与其南阳之地的要道。

轵关陉之走向

关于轵关陉的走向和路线,《北齐书》及《周书》所见数条更能显示其路线。例如:

《北齐书·二六·平鉴传》,为“怀州刺史,奏请于州西故轵道筑城,以防遏西寇。朝廷从之。”

同书一五·潘乐传:“乐还镇河阳……时帝以怀州刺史平鉴等所筑城深入敌境,欲弃之。乐以轵关要害,必须防固,乃更修理,增置兵将……周文东至崤、陕,遣其行台侯莫陈崇自齐子岭趣轵关。”

《周书·三四·杨摽传》:“齐神武围玉壁,别令侯景趣齐子岭。摽恐入寇邵郡,率骑击之。景闻摽至……逐退还河阳。”

康熙版《济源县志》(以下简称县志)秦岭条:“在天坛东,县西五十里。端庄尊重,为邑之镇山。”乾隆版《怀庆府志》(以下简称府志)秦岭条载:“在(济源)县西五十里。按:岭与王屋并雄,为河北之望。一名齐子岭,高欢、宇文泰争战之界,故齐、秦岭两呼之。周伐齐,遣韩明守此,其戍垒犹存。”《隋书·地理志》:“河内郡王屋县(县治在今王屋镇)有轵关、齐子岭。”《通典·一七七·河南府·王屋县》:“今县东二十里齐子岭,周齐分境处。”《元和志·五·河南府王屋县》而作县东十二里。今封门口所在之山即秦岭,也叫齐子岭。

《县志》轵关条:“在县西四十里,两山相夹,势颇险阻,战国时置。又北齐怀州刺史平鉴修筑以捍西魏。文宣帝以深入敌境,欲弃之,后用潘乐计,乃更防固置戍焉。今封门。”乾隆五十四年(公元1789年)的《府志》中关于轵关的记载与《县志》基本相同,不赘引。

由河阳(今孟州)西北经济源,越齐子岭、轵关,为入周境之要道。大体上仍是战国以来的轵关陉故道。

从齐子岭西行当至王屋县。《读史方舆纪要·四九·济源县》(以下简称纪要):“王屋城在县西八十里。”是则王屋故城当在今济源县西约八十里,南去黄河五十里,北去王屋山十五里处。民国地图集,其地有王屋镇。王屋,古今名称、位置均一致。

又据前引杨摽传,齐子岭西至邵郡。又《通鉴》一七二,陈太建八年(公元576年),周主伐齐,先遣诸军守要害,其一军“韩明步骑五千守齐子岭”。胡三省注曰:“亦云齐子岭在邵郡东。”则此道又西至邵郡,即唐之垣县,今之垣曲县也。

《通鉴》二五八,唐大顺元年(公元890年),張濬伐河东,兵败守晋州,“自含口遁去。”《异考》引《实录》:“濬自含山踰王屋,出河清,达于河阳。”又二六二,天复元年,“朱全忠欲先取河中……遣张存敬将兵三万,自汜水渡河出含山路以袭之……存敬至绛州”,《水经注》:洮水源出河东闻喜县清襄山……西流出谓之含口,又西合于涑水,即今含山之口也。检《纪要》四一,含口在闻喜县东南。《一统志》绛州卷关隘目,与之相同。这说明轵道又西通至含口达绛州。

综合以上资料,轵关陉黄河以北的路线为河阳(今孟州) 西北行至济源轵城,再西行约四十里出轵关,又西行至王屋县(今王屋镇),又西行至北朝之邵郡(今邵原镇),进而西行到垣曲县,越含口(今绛县横岭关村)进入晋国腹地。田建文先生认为轵关陉道起点在河南济源市东的轵城镇,终点在侯马市南峨嵋岭和绛山(紫金山) 相交处的铁刹关,并重点考察了其“绛县段”。无论其起点和终点如何,也不排除个别路段有支线或小路、近路,但济源至绛县之间的道路是其主体,这是可以肯定的。这条古道从来就是河东至河内,然后到达洛阳的交通要道。

轵关陉在先秦史籍中多写作“轵道”,魏晋史籍中多称“轵关”。

作为交通要道的轵关陉,有多处关隘。如轵关、濝关(也作箕关),邵原关等。轵关地处封门村,民间称为封门关。《县志》有一幅“四境图”,图西中下,绘有“秦岭山”,下有“虎岭”二字,下绘一关楼。濝关,《府志》濝关条,载:“汉光武遣王梁守关,即此,疑今大店。”邵原关,《县志》和《府志》均记载有“邵原关”。《县志》专门绘有邵原关图。图中两山夹峙,中有一路,当路修一关楼,楼西有房屋数间;绛县垣曲交界处有横岭关等。这些关隘,一是用于军事防御,二是征收关税的重要场所。可以说有没有关隘,是判断道路重要与否的重要标志。

古老的“太行八陉” ,已被现代的国道或高速公路甚至高铁取代,但现代道路的选址和走向依然和八陉关系密切,有些路段甚至重合。今天济源通往侯马的国道327和菏宝高速,其部分路段就和轵关陉的线路重叠。

(待续)